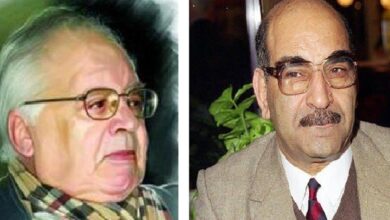

“تودوروف” و”إدوارد سعيد” – صورة جريئة

من تجربة المنفى وهروبهما من سلطة القهر والسلب يقول تودوروف اشترك الاثنان في القدر وفي المصير. وبينما لم يستطع الاثنان تجاوز القدر، إلا أنهما اختارا عن طواعية واقتناع المصير الفكري، وجعلا من قهر المنفى مبدأً فكريا نبيلا غيَّر فهمنا للمثقف ولدوره تغييرا جذريا.

ليس المثقف خادما لجماعة ولا شاعر بلاط، إن المثقف خاصة بالنسبة لسعيد هو من يتبنى «الهامش وقضاياه الخاسرة». وبينما اقتنع تودرورف بصواب فهم سعيد في شأن المثقف ودوره إلا أن القيمة الأساس في أعماله كما يوضح في المقال، لم تكن بجذرية سعيد القريبة في رفضها ومساءلتها لأي سلطة من الطرح الأناركي، بل كانت «تحرر الفرد في بحثه عن الإجماع».

بينما رأينا سعيدًا وعلى الرغم من انشغال حياته المهنية والسياسية والشخصية بالقضية الفلسطينية إلا أنه أعاد النظر في انتمائه لبرلمان الشتات الفلسطيني وهاجم في مقالات صحفية عديدة جُمعت في كتاب دعاه “نهاية عملية السلام: أوسلو وما بعدها” فساد محيط السلطة الفلسطينية تحت قيادة الراحل ياسر عرفات، وطابع سلوكها المتسلط والبعيد عن الاحتراف السياسي الذي احتاجته القضية آنذاك، كما لا زالت في حاجة إليه اليوم.

تودوروف إذن لا ينعى سعيدًا هنا، بل يقدم صورة صديق قريب منه ومن انشغاله المهني والفكري. نرى في المقال كيف تحدد تجارب المثقف الشخصية حياته المهنية وميوله السياسي، ونتعلم منه كيف يمكن لكل منا أن يُجمِّل آلامه المضنية ويجعل من العالم كما يقول تودوروف مكانا أقرب إلى القلب.

تزفيتان تودوروف هو فيلسوف وناقد أدبي فرنسي من أصل بلغاري، ولد سنة 1939، وتوفي سنة 2017. من أهم مؤلفاته: فتح أمريكا وسؤال الآخر (1984)، نظريات الرمز (1982)، والخوف من البرابرة: ما وراء صراع الحضارات.

التقيت بـ إدوارد سعيد في السبعينيات في نيويورك، في جامعة كولومبيا حيث درست مادة كل عام ثالث في «شُعبته» شعبة الأدب المقارن، لا بد أننا التقينا سنة 1974، لكن أصبحنا أصدقاءَ فعلا ثلاث سنوات بعد ذلك أي عام 1977. ودون أن أسِمَ لقاءنا الأول بسمات اللقاءات التي تلت بيننا، سأحاول أن أرسم الانطباع الأول الذي تركه الرجل في نفسي آنذاك.

نشترك أنا و إدوارد سعيد في خصائص متعددة ساهمت في جمعنا معا. ولد إدوارد سعيد سنة 1935، وكان يكبرني بأربع سنوات وهو فرق لم يكن مهما في سنِّنا آنذاك. نشر كتابه الأول سنة 1966 الذي كان أساسًا أطروحته لنيل الدكتوراه تحت عنوان “جوزيف كونراد وأدب السيرة الذاتية”، وخرج كتابي الأول إلى الوجود والذي كان أساسا نسخة منقحة عن أطروحتي لنيل الدكتوراه سنة 1967.

كان إدوارد سعيد مهتما «بالنقاشات النظرية[1]» كما كنا نصفها آنذاك، والتي أُثيرت من قِبل عدد من النقاد والفلاسفة الفرنسيين، والذي ساهم فيه هو بكتابه الثاني “بدايات” المنشور سنة 1974، وكان الأمر كذلك بالنسبة لي.

هناك خصِّيصة أخرى مشتركة بيننا وهي أكثر أهمية هنا، وأقصد وضْع كلينا كمهاجريْن في بلدينا بالتبني، هو في الولايات المتحدة وأنا في فرنسا، كلانا قدم من دول تقع على هوامش الغرب، إدوارد سعيد من فلسطين ومصر، وأنا من بلغاريا.

هنالك خصائص متعددة تميز البلدان المذكورة عن بعضها البعض، لكنها تشترك كلها في مشاعر القرب والدونية المتشابهة في علاقتها بأوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، وهذا إحساس يدفع إلى السطح أحيانا بخليط من الحسد والكراهية.

لقد انتمت دولنا أنا و إدوارد سعيد أكثر من هذا ذات يوم، إلى دولة واحدة وهي الإمبراطورية العثمانية، وبينما لم يمارس الأتراك الاستيعاب القسري[2]، إلا أن طرق حياة معينة كان يمكن إيجادها من طرف الإمبراطورية الأقصى إلى الطرف الآخر. وهكذا حدثَ وفوجئنا معا باكتشاف تقاليد طهوية مشتركة بيننا كقطع الخِيار في جبن الحليب المحلى، والباذنجان أو شطائر اللحم.

بعد ذلك بكثير لاحظت خلال قراءتي لسيرة إدوارد سعيد الذاتية تقاطعا آخر التقت فيها مشارب حياتينا أنا و إدوارد سعيد ، وذلك سنة 1912 حيث قامت الدولة البلغارية التي كانت مستقلة عن الوصاية العثمانية (أو من «النير العثماني» باللغة البلغارية، وكان هذا هو التعبير الدارج) لمدة ناهزت الثلاث وثلاثين سنة، قامت بحمل السلاح ضد الأتراك خلال حرب البلقان الأولى.

واستُدعي والد إدوارد سعيد الذي كان يقيم بفلسطين التي كانت ما زالت تحت السيطرة العثمانية، للخدمة العسكرية لمحاربة البلغاريين. لكن دفعه هذا المستقبل البغيض إلى مغادرة بلده، وأخذه في النهاية إلى الولايات المتحدة حيث أصبح مواطنا، وساعد هذا الأمر بدوره على تشكيل مصير ابنه أربعين سنة بعد ذلك. وهكذا كانت الإمبراطورية العثمانية ومعارضتها جزءًا من خلفيتنا المشتركة.

لكل المهاجرين شخصيات متعددة، لأنهم جربوا شرخا بين ما قبل وما بعد يجربهما كل واحد بطريقته الخاصة. كانت تجربة إدوارد سعيد على الخصوص تجربة معقدة، وحمل آثارها في اسمه ذو النصف الإنجليزي والنصف العربي. أتى إدوارد سعيد من بلد غير موجود، نُفي إلى مصر وتعلم في مدارس خُصِّصت لنخبة مصر تُعلم باللغة الإنجليزية، لكن بروح من الاحتقار أو الرفض لثقافة البلد الأصلي.

ونفي مرة أخرى إلى الولايات المتحدة، حيث تقبلته أكثر الجامعات رقيا، وأغاضته السياسة القومية الخارجية لبلده بالتبني بحيث لم يستطع الرجل أن يقول هل العربية أم الإنجليزية هي لغته الأم، أو ما إن كان يتكلم لغة المستعمر أو لغة الطبقة الحاكمة.

إن الانتماء المشترك لدول من «طبقة ثانية» توجد على هوامش أوروبا كان دون شك مسؤولا عن التعاطف الذي أحسست به تجاه صديقي الجديد، لكنه لم يكن السبب الوحيد بالتأكيد. لم يكن بـ إدوارد سعيد أي غرور، كما أنه لم يعط أهمية للأعراف الأكاديمية ولأساليبها التي بدت قريبة من قلوب الكثير من زملائه (حتى في نيويورك، حيث لا تحظى الأعراف والأساليب المذكورة بأهمية أكثر من أي مكان آخر)، حبَّذ إدوارد سعيد المرح ولم تكن أي التفاتةٍ ودية منه لتحرجه.

كانت عاداته البساطة نفسها، وكان أكثر الأشخاص وِدا ممن التقيت بهم في تلك الأنحاء، ليس عليك إلا أن تطرق باب بيته وبيت زوجته مريم حتى بصحبة أطفالك. ما زال بإمكاني رؤيته وهذا بعد عشر أو خمس عشرة سنة بعد لقائنا الأول، يجري خلف عائلتنا الصغيرة في شوارع نيويورك ليُعيد قنينة حليب ابننا الأصغر التي تركناها في شقته بعد حفلة غداءٍ مفعمة بالحيوية.

كان إدوارد سعيد في الوقت عينه رجلا عجِلا بشكل دائم، أو بالأحرى عاش إدوارد سعيد بسرعة تفوق سرعة تتجاوز رتم سرعة معظم الناس. كانت لديه التزامات لا تعد وكان عليه أن يسرع دون توقف للوفاء بالالتزام الموالي. لم يكن يعرف كرب الورقة الفارغة عند الكتابة، ولم يأخذ عطلة أبدا، كانت السرعة خصيصته المميزة: عزف على البيانو بطريقة مذهلة، لكنني كنت لأفضلها برتمٍ أبطأ، كما لعب التنس بشكل ممتاز، لكنه فضل السكواش لأن الكرة ترتد بسرعة أكبر، وافتقد إلى الصبر أحيانا في علاقته بالآخرين.

كان إدوارد سعيد مقارنة بزملائي بجامعة كولومبيا مذهلًا بدنيا أيضا. لم يكن وسيما فقط بل اتخذ دائما ملبسا ذا ذوق رفيع مع سترات من جلد الغزال، وتمشَّى بلباقة. وعند مراقبته لا يمكن أن يختلط عليك بين زملائه الذين كانوا شُحَّبا تعبين، ويبدون كما لو كانوا قد عرفوا الحياة فقط بين كتبهم، كمن يحاول أن يصبح عقلا خالصا. كان إدوارد سعيد على الضد من ذلك يقف على أساس صلب، فهِم أن له بدن وعقل ولم يحاول نسيان وجود أي منهما.

كان لهذا الخيار تداعيات على عمله الذي كان حتى آنذاك استثناء بارزا، فعلى الرغم من أنه شارك في الموجة الجديدة للنظرية التي بدأت مع مقاربات سابقة للدراسات الأدبية القائمة على السيرة الذاتية والتاريخ والجماليات.

إلا أنه تحدث عن النظرية بسخرية لطيفة أوضحت المسافة التي اتخذها تجاهها مسبقا، وشرح موقفه في مجموعة كتابات جمعها في كتاب ذو عنوان مبين: “العالم والنص والناقد” (1983).

تذكَّر تلك الفترة في تاريخ حياتنا المهنية حوالي عشرين سنة بعد ذلك في مدخل لمجموع مقالاته الأخيرة حول الأدب الذي سماه “تأملات حول المنفى” (2000) قائلا: «عندما امتلكتِ النظرية ناصية شعب الدراسات الإنجليزية والفرنسية والألمانية في الولايات المتحدة، تم تحويل فكرة النص إلى شيء منفصل ميتافيزيقيا تقريبا عن التجربة».

شاركت أنا بدوري في الدفاع عن هذه المقاربات في العلوم الإنسانية التي سميناها البنيوية أو السيميائيات، والتي سمحت لنا أو هكذا اعتقدنا بتحليل النصوص بشكل أفضل. لكن والحق يقال فالأنظمة النظرية التي اشتغلنا عليها لم تَمنح اعتبارا للعنصر الثالث من المعادلة.

وهو العنصر الذي وضعه إدوارد سعيد أولا في عنوان كتابه: أين كان العالم؟ بدأ الوضع القائم حينذاك أي حوالي سنة 1977 بإزعاجي، خاصة وأن الاقتناع حصل لدي سنوات قبل ذلك بضرورة حفظ الاستمرار بين الوجود والفكر، بين وجودي وبين عملي. وشعرت بالارتياح تجاه النقد الذي كان إدوارد سعيد قد بدأ بتصويبه تجاه زملائه المنظرين.

كانت الأحداث التي دفعتني إلى هذا الاتجاه شخصية بحتة، وأقصد تجنيسي كمواطن فرنسي سنة 1973 وميلاد طفلي الأول سنةً بعد ذلك. أما بالنسبة لـ إدوارد سعيد فقد اختلف الأمر، كان الحدث الذي أثر على تفكيره هو حرب الستة أيام سنة 1967، وكانت هذه مواجهة تركت المصريين والفلسطينيين على حال المنهزم المهان دون شك.

كانت عائلة إدوارد سعيد مقيمة في القاهرة، بينما كان هو يعيش في الولايات المتحدة منذ 1951، ولم يكن قد اتخذ منظورا سياسيا بعدُ قبلَ سنة 1967.

قرر بعد هذا التاريخ بأن وجوده انطوى على مستويين مختلفين تماما، ففي الجامعة التي كانت عالمه المهني، لم يُشِر أبدا إلى أصوله الفلسطينية، ودرس كُتابا أوروبيين أو أمريكيين. أما خارج أسوار الجامعة فقد أصبح منخرطا بشكل متزايد في شؤون بلده المسلوب. أعلم بأنه انضم إلى المجلس الوطني الفلسطيني سنة 1977 وكان المجلس برلمان المنفى لوطنه غير الموجود، لكنه لم يأت على ذكر أي شيء من هذا لي، لأنني لم أنتَمِ إلى ذلك العالم.

يجب أن أضيف بأن التزام إدوارد سعيد كان التزاما سياسيا شخصيا، لم يشجعه والداه على اتخاذه بل حاولا إقناعه بالابتعاد عنه تماما. اعتاد الحديث عن كيف أنَّ أباه وهو على فراش الموت سنة 1971 حذره من ذلك قائلا: مهنتك هي الأدب، لمَ عليك دخول غمار السياسة؟ أنت تخاطر بحياتك! وعاشت أمه عشرين سنة بعد ذلك، وصدرت عنها دائما نفس النصيحة: عد إلى الأدب، لن تجني فضلا من الخوض في السياسة العربية.

لكنه وكما لاحظ سنة 1998: «فيما يخصني، لقد كنت دائما غير قادر على عيش حياة بعيدة عن الالتزام وعن الخوض في السياسة. ولم أتردد في إعلان ولائي لقضية لا تحظى بأي تأييد شعبي».

وبحلول الوقت الذي التقيت به فيه، كان إدوارد سعيد قد وجد طريقا للجمع بين خيطي وجوده المختلفين ودمجهما معا، لقد وجد إدوارد سعيد محلل الأعمال الأدبية الغربية والمنفيُّ الفلسطيني أرضًا مشتركة، حين أخذ على عاتقه دراسة الخطاب الغربي حول الشرق الذي نعرفه باسم الشرق الأدنى ودعاه “الاستشراق“، وكان هذا هو العنوان الذي اتخذه لكتابه الصادر سنة 1978، والذي ترك أثره على المرحلة التي تلت (أي بعد 1967) رحلته الشخصية.

منذ ذلك الحين أصبح وجوده وعمله المهني أمرا واحدا، فبعد ترجمة الكتاب إلى ما لا يقل عن ستٍّ وثلاثين لغة، ترك العملُ أثرا عميقا على دراسة العلاقات الثقافية بين البلدان المضيفة وبين مستعمراتها.

إن أطروحة كتاب “الاستشراق” الأساس ليست بمعنىً ما تأكيدا على الحاجة إلى إعادة الاعتبار للشرق الأدنى الذي عبث به كُتاب أوروبيون معروفون، وذلك بغرض «تصحيح» صورته كما اعتقد البعض، لقد كانت الأطروحة أكثر جذرية، لقد ضمت طرحا يفيد بأن ما يدعى «الشرق» لم يكن له وجود أصلا خارج الخيالات والفبركات التي اختلقها الغرب.

قام طرح إدوارد سعيد هذا على الإقرار بأن مصطلحات كـ «الشرق» أو تلك التي تحل محله كـ «العربي» و «المسلم» تغطي الكثير من الوقوع المتفرقة مكانا وزمنا، وأن من غير المجدي استعمال أي منها، وأنه لم توجد أكثر من ذلك، أي مجتمعات «شرقية» أو مشرقية كما تُدعى، منعزلة تماما بحيث يستحيل استخراج أي جوهر خالص يميزها.

وككل المجتمعات الأخرى لدى الشرق ثقافات هجينة نتجت عن لقاءات ومبادلات وتفاعلات لا تعد. لا تأتي فكرة «الشرق» أو «الشرقي» من التعميمات القائمة على الحقائق الملحوظة، بل تأتي عوضا عن ذلك من حاجة الأوروبيين إلى تشْيِيءِ «الآخر» على شكل صورة غريبة سطحية مغرية. لا يعلمنا خطاب الشرق شيئا عن شعوب الشرق الأوسط، بل يخبرنا عن الكُتاب الغربيين حصرا.

هذا ما تبين تحليلات إدوارد سعيد لنصوص كتبت من قِبل كتاب كانوا رحالة كشاتوبريون ونيرفال وفلوبير، وآخرون كانوا وجوها سياسية كديزرائيلي وكرومر أو بلفور، وصنف ثالث كانوا كتابا مفكرين سيلفستر دو ساسي ورينان وحتى كارل ماركس.

أثار كتاب “الاستشراق” الكثير من الردود العدائية من قبل المستشرقين الغربيين والقوميين الشرق-أوسطيين: لقد منع كلا الطرفين من ادعاء الحق في اتخاذ «الشرق» موضوعا وتحدى هويتهم حتى. أقنعتني محادثاتنا حول الموضوع سنة 1977 وقراءتي للكتاب في السنة الموالية بصواب العديد من تحليلات إدوارد سعيد .

كان معظم الخطاب الاستشراقي فعلا محملا بصور نمطية ورثها كُتاب عن كُتاب آخرين، وأدت بهم إلى الإفراط في تبسيط الشعوب التي وصفوا بشكل مثير للحنق. وكفرد امتلك ثقافة هجينة، اقتنعت أنا أيضا بأن الهويات القومية والإثنية لا تحتفظ بنقائها في وجه الاختلاط.

أما من جهة أخرى فقد وجدت صعوبة في تقبل تأكيد إدوارد سعيد الأساس، والذي يفيد بأن من المستحيل التعميم من التجربة الشخصية الفردية.

عند الدفع بهذا التحيز الصوري إلى مداه الأقصى يوجد الأفراد فقد سيجعل من أي معرفة بالثقافة أمرا مستحيلا. وبينما أقر بأن أي ثقافة تحوي داخلها أفرادا يختلفون عن بعضهم البعض، إلا أنه من الصائب أيضا أن هؤلاء الأفراد يشتركون في الكثير من الخصائص المشتركة، التي تبقى بادية للملاحظ الخارجي (الذي يحظى بامتياز ما دعاه ليفي ستراوس «النظرة البعيدة» (le regard éloigné) أي النظر عن بعد).

كانت ملاحظة الرحالة والدارسين والسياسيين فعلا متأثرة بآرائهم المسبقة وبحاجتهم إلى فبركة «الآخر». لكن ألم تكن ملاحظتهم لتكون قد تشكلت جزئيا بموضوع نظرتهم؟ وإن كان الأمر كذلك هل يمكن اختزال خطابهم إلى شيء لا يتعدى كونه عارضا.

وهو ما يعني نفيا لأي قيمة للحقيقة عنه تماما؟ أو بصيغة أبسط، في أي مستوى يفقد التعميم شرعيته تماما؟ لعل «الشرق» كما «العربي» لا يوجد فعلا، لكن هل من غير المفيد تماما الحديث عن المصريين؟ عن سكان القاهرة؟ عن روح حي أو شارع؟ لم يرغب إدوارد سعيد في اعتبار أي من هذه الأسئلة،

ولم يستطع البحث في الهويات التي تثير مهما اختلفت وتحولت، وليفعل ذلك كان ليخاطر بجذب أنظار نفس النقد الذي وجهه إلى المستشرقين، لذلك اكتفى بدراسة الغرب، والأخير ذاته تعميم واضح!

لم تمنعني تحفظاتي من الإحساس بمتعة قراءة إدوارد سعيد ، لذلك قدمت توصية بالكتاب آنذاك لدار (Le Seuil)، وما إن اتفقنا على فكرة النشر حتى وجدت في صديقتي كاثرين ملامود مترجما كفؤا متطلبا وشغوفا.

وهكذا ظهرت أول ترجمة لـ “الاستشراق” إلى لغة أجنبية سنة 1980 مع تقديم من كتابتي. خلال تلك السنوات نفسها تتبعت بحثا موازيا حول الطرق التي يرى بها أفراد ثقافة نظراءهم من ثقافة أخرى،

وهكذا وصولا إلى أسئلة حول الوحدة الداخلية والتعدد ضمن الجنس البشري، نتج عن هذا البحث كتابان: “فتح أمريكا” و “حول التنوع الإنساني” تُرجم كلاهما إلى الإنجليزية من تحرير إدوارد سعيد.

وكـ إدوارد سعيد فقد جعلت من وضعي كمهاجر موضوعا للدراسة، ولم يتم الأمر بطريقة أتوبيوغرافية، بل عبر التقابل عبر الاهتمام بتجارب أخرى قابلة للقياس والمقارنة.

أما بالنسبة لـ إدوارد سعيد فقد استمر في استكشاف الطريق الذي أناره بأعمال موالية كـ “تغطية الإسلام” (1981) و”الثقافة والإمبريالية” (1994) (الذي تُرجم إلى الفرنسية سنة 2000).

لم يخفِ عني هذا التقارب بين اهتماميْنا مجموعةً من الاختلافات التي اتخذتها أفكار إدوارد سعيد وأفكاري. وإحدى أبسط الطرق في الحديث عنها ولعلها ليست الأكثر دقة، هي استعادة الفروق بين تجربتيْنا المبكرتين. كنا مهاجرين في حياتنا اليومية، لكنه كان قد عاش في مصر سابقا،

وكانت مصر بلدا من شمال إفريقيا تحت سيطرة السلطة الاستعمارية البريطانية، بينما كانت خلفيتي تعود إلى بلد من شرق أوروبا كان تحت سلطة الاتحاد السوفيتي. كان لدي إحساس بأن الصراعات بين الشرق والغرب بالنسبة لـ إدوارد سعيد.

أي بين الشيوعية والليبراليات الديمقراطية كانت صراعات بين اليسيرين من الأوروبيين البيض، بين جماعات استحقت الطرد والحشر في جماعة واحد في مواجهة شعوب الجنوب أو العالم الثالث، التي كانت بطلة في كفاحٍ أكثر أهمية. بدا ما كتبه إدوارد سعيد بالنسبة لي آنذاك وأيضا في وقت لاحق، بأنه متبلد الحس وغير منير، نتيجة الدوغما وليس نتيجة وعي عميق.

ومنذ ذلك الحين بدأت أشكال الاختلاف بيننا في الظهور. كان الخصم اللدود بالنسبة إليه هو الإمبريالية الأوروبية والأمريكية، أما بالنسبة إلي فكانت الكليانيات الشيوعية والنازية هي الخصم. كان كتابه المفضلون هم لوكاتش، وآورباخ، وغرامشي وأدورنو، وفانون، وفوكو، أما بالنسبة إلي فقد وجدت العون في باختين، ودومون، وبوبر، وآرون، وفاسيلي غروسمان، وجيرمان تيون.

كانت القيمة الأساس في حياته هي المساواة، حتى وفي شخصه ميل دؤوب إلى مساءلة السلطة من أي نوع، بينما قدرت أنا الحرية الفردية في البحث عن الإجماع أكثر من أي شيء آخر. أما فيما يخص الأعمال الأدبية، فقد حصل الانطباع لدي بأنه يركز على محور التواصل: من كان يتكلم؟ ومن كان المخاطَب؟ ولماذا؟ ولأي هدف؟ وماذا كانت الرهانات السياسية وراء التواصل؟ أما أنا فتركت أسباب ونتائج الخطاب ورائي من أجل التركيز على تأويلهما.

لا أقرأ النصوص كوسائل للعمل بل كطريق نحو الحقيقة. ومهما بلغت الاختلافات المذكورة من كونها اختلافات لا تناقش، إلا أنها لم تشوش أبدا على صداقتنا. لا أدري إن كان إدوارد سعيد واعيا بهذا، لكن كلما التقينا وكان بعد المسافة هو ما جعل لقاءاتنا نادرة، إلا أننا لم نتطرق إليها بل فضلنا التركيز على الأشياء التي جمعتنا.

كان هناك اختلاف مهم بين حياتينا العموميتيْن. كان إدوارد سعيد منخرطا نشطا في كفاح سياسي يهدف إلى خلق دولة فلسطينية، بينما بقيت أنا بعيدا عن التزامات كهذه. لكن بلغاريا وهي البلد حيث ولدت كانت لا تزال تحت نير نظام مقيت بالنسبة لي، كما أنه كان نظاما مفروضا من الخارج من قبل الاتحاد السوفيتي كحال التقليد الاستعماري المعتاد.

لكن التحريض ضد النظام كان غريبا علي، ويعود ذلك في جزء منه دون شك إلى أنني كنت أخشى من تداعياته على حيوات أعضاء من عائلتي كانوا لا يزالون يقيمون هناك، وفي جزء آخر منه لأن النظام كان قد قدم نفسه على أساس أنه قضية والتزام سياسي، وأقصد نصر الشيوعية النهائي في حالنا هذا، وقد جعل منا هذا نحن الشباب في أوروبا الشرقية مرتابين بشكل مقلق حول أهمية أي حراك في المجال العمومي.

وفي الوقت عينه ثبُت خطؤنا بشأن لحمة الحكومة البلغارية التي اعتقدنا أنها ستدوم إلى الأبد، أو على الأقل لفترة مقبلة طويلة، خصوصا وأنها كانت تحظى بدعم من قوة الاتحاد السوفيتي البعيدة والغريبة. بدا الكفاح ضد ذلك النظام ضربا من الجنون واللاجدوى كحال الكفاح ضد المناخ والجغرافيا.

هل بدت القضية الفلسطينية أكثر حظا في النجاح؟ بدا لي أن التزام إدوارد سعيد لا يجد معنى عميقا أكثر في منية النجاح من وضع فلسطين ذاته. فبلغاريا ومهما كانت حكومتها إلا أن لها مكانا محددا على الخريطة، كان بإمكاني مغادرتها وبدءَ حياة في باريس، ولن يهمني وضعها كدولة خاضعة للبوليس بسوء بعدها.

لكن فلسطين لم يعد لها وجود ككيان سياسي، لقد تم الإقرار بكونها «أرضا دون شعب» وأُنكر على الفلسطينيين حقهم في الهوية، وأُجبروا على اعتبار أنفسهم قوما آخرين كعرب أو كمسلمين أو مصريين أو لبنانيين. بالنسبة لفرد كـ إدوارد سعيد الذي ولد في القدس، يرقى هذا النُّكران إلى رفض اعتبار الإقرار بوجوده، أي محاولة لنكران وجوده بالذات أصلا.

احتاج إدوارد سعيد إلى الإقرار بوجود بلده الأصل من أجل أن يعيش كمهاجر مسالم كما فعلت أنا. فلا يمكن أن يترك المرء بلدا لا يوجد، ولا يمكن أن يفقد اهتمامه به على أي حال. لم يكن الحنين إلى العودة إلى الأرض الأم هو ما أوقد التزام إدوارد سعيد، فقد كان بعد كل هذا مثقفا كونيا وجد ضالته في نيويورك: المدينة الأكثير كوزموبوليتية في العالم، بل كان التهديد الحائم حول هويته التي اعتُبرت غير موجودة، مع الإحساس بظلم تاريخي هما السبب.

كان موقف إدوارد سعيد بخصوص هذا السؤال المثير بسيطا، طلب المساواة في المعاملة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ولم يُعمِهِ انتماؤه العاطفي إلى جماعة عن حاجات الجماعة الأخرى. يجب الإقرار من وجهة نظر تاريخية ببشاعة الإبادة التي تلقاها اليهود وتأملها: لم يخفِ إدوارد سعيد أي ميول لنكران المحرقة، يجب الإقرار بدولة إسرائيل من وجهة نظر القانون، لا يمكن نكران واقع الحقائق.

لقد تقبل إدوارد سعيد بطريقته الخاصة نقطة الصهيونية المرجعية حتى دون التفوه بذلك. أما سياسيا فيجب أن يُشجب الكفاح المسلح ضد إسرائيل، وخصوصا الهجمات الإرهابية ضد المدنيين، وذلك ليس لأنها غير فعالة ومؤذية بحق القضية الفلسطينية فحسب، وهذان أمران قائمان، بل لأنهما أمران لا يُحتملان أخلاقيا وميتافيزيقيا.

لكن وعلى قدم التساوي يجب على الإسرائيليين تقبل نفس المطالب فيما يخص مصير الفلسطينيين. أخذ هذا الصراع من إدوارد سعيد معظم طاقته، أولا ومن وجهة نظر تاريخية، لم يكن العنف الذي عاشه الفلسطينيون على إثر إقامة دولة إسرائيل بالنبل الذي يُنكر عنه كونه إبادة، ويجب الإقرار بهذا الأمر.

أما من وجهة نظر قانونية، فيجب تقبل حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. حبَّذ إدوارد سعيد شخصيا دولة غير دينية وغير عرقية تغطي كل الأراضي الإسرائيلية والفلسطينية كلها، لكن ومع وعيه باللاشعبية التي يحظى بها الحل المقترح لدى الشعبين معا، شعر إدوارد سعيد بالحاجة الماسة إلى خلق دولة فلسطينية ذات سيادة أولا، وشعر بأن هذا أمرٌ لم تحققه مناطق الحكم الذاتي التي اقترحته ولم تحققه في اتفاقات أوسلو.

أما أخيرا ومن وجهة نظر العمل السياسي، رأى إدوارد سعيد بأن على الإرهاب الذي يحظى برعاية الدولة (في إسرائيل)، والذي يستهدف المدنيين الفلسطينيين أن يتوقف.

لقد جعل هذا المطلب الذي شعر به إدوارد سعيد إثر حديثه عن الشعبين معا من معيار العدالة، جعل منه حساسا تجاه كل شيء يشتركان فيه تاريخيا. لقد تنبَّه إلى أن بعض أشكال معاداة السامية التي عرفها القرن التاسع عشر ضمت اليهود والعرب معا كموضوع للكراهية، وأن الشعبين معا طاردتهما لعنة الشتات.

ورأى أيضا مفارقة التاريخ التراجيدية، ومفادها أن الظلم الذي سُلِّط على اليهود هو الذي أدى إلى تصريف هذا الظلم الذي يعانيه الفلسطينيون، أولئك «من ضحايا الضحايا»، وبأن المظلمتين معا ليستا محض خيال.

وللأسف ونقلا عن ليفي ستراوس مرة أخرى، لن تكون هذه المرة الأولى «التي فرض فيها المضطهدون والمقهورون أنفسهم في أرض عاشت فيها شعوب أضعف منهم لآلاف السنين، والذين سارعوا إلى طردهم منها».

دعوني أضيف بأن سعيدا نفسه كان تجسيدا للقرابة بين الشعبين، كان عدد من أصدقائه يهودا، وكان هو نفسه تشخيصا للمثقف الفصيح الكوزموبوليتي المتعدد اللغات الذي جسده عدد من أعضاء يهود الشتات قبله. قال في لقاء صحفي نُشر سنة 2000 في هآرتس: «أنا المثقف اليهودي الأخير.

ولا تعرفون أحدا غيري كذلك. كل مثقفيكم اليهود أصبحوا من إقطاعيِّي الضواحي، بدءا بعاموس أوز والآخرين كلهم هنا بأمريكا. لذلك فأنا الأخير، أنا تلميذ أدورنو الوفي والوحيد. دعوني أصيغ هذا على المنوال التالي: أنا فلسطيني يهودي».

وبما أنني كنت متابعا غريبا عن هذا الحوار، فإنني لم أتتبَّع تطوره أو الجدل حوله أو مواقفه الحالية. لكنني أعلم أن سعيدا بقي مقتنعا بأن العمل السياسي وليس التدخل العسكري لوحده، يمكنه تحقيق حل لما أصبح منذ ذلك الحين يُعرف بمشكل الشرق الأوسط.

وحتى إن كانت نبرة تدخلات إدوارد سعيد السياسية حازمة وجذرية إلا أن روحها كانت روح الاعتدال. كان إدوارد سعيد يعلم بأن العمل السياسي يتطلب مصالحة المصالح المختلفة والحل الوسط. خلَق له موقفه المعتدل أعداء من الجانبين، رأى فيه القوميون وحملة السلاح المعادين للإمبريالية خائنا أحيانا، وعدوا يجب التخلص منه لأنه رفض منح مقامه الفكري لقضيتهم.

شهَّر به المتعصبون للسياسات الإسرائيلية بحيث جعلوه يبدو كـ «برفيسور الإرهاب»[3] حتى تفقد كلمته مصداقيتها. لكنَّ سعيدا كان مثيرا للقلاقل لهم جميعا، وهذا ليس ميلا تجاه أحد، فنحن بعد كل هذا نعيش في مجتمعات ليبرالية حيث يمكن لأي رأي تقريبا أن يجد صدى له ضمن جماعة ما.

لا، الأمر ليس كذلك، بل لأن وجوده بذاته كان مصدر قلق لهم، ذلك الفلسطيني الذي لم يكن لا شقيا ولا إرهابيا، ولم يمكن اختزاله في أي صنف قائم. لقد صد إدوارد سعيد بوجوده البحت بشكل أكثر فعالية من أي خطاب طويل الصور النمطية الشائعة حول الفلسطينيين البرابرة.

ودفع ثمن هذا الاعتدال بالتهديدات بالقتل التي تلقاها هو وعائلته، وبالنار التي أضرمت بمكتبه في جامعة كولومبيا، وبالتشهير المتكرر المنتشر، أو بطرق أكثر خبثا، كالمنع الغامض أو المقاطعة التي كان ضحية لها في وطنه وفي أوروبا، ففي فرنسا على سبيل المثال تم التخلي عن نشر أو إعادة طبع أعماله، ولم يتم بث لقاءاته في التلفزيون أو الراديو أبدا.

في الواقع لم يكن الوضع أفضل في العالم العربي أو الإسلامي، لأن سعيدا وضع أمامه ما اعتقد أنه صوابٌ وحقٌّ ضداًّ على أي التزام من ضروب التضامن والولاء. فعندما أُعلن عن فتوى جواز القتل في حق سلمان رشدي على روايته “آيات شيطانية” التي اعتُبرت عملا تجديفيا (موجبا للتكفير) سنة 1989، لم يتردد إدوارد سعيد في الظهور أمام جموع مسلمة غاضبة للدفاع عن حق المؤلف في البحث عن الحقيقة والمعنى في حرية تامة.

ساءت علاقاته مع الوجوه السياسية الفلسطينية بدءا من سنة 1993 بعد أن أعلن عن استهجانه لاتفاقات أوسلو، وساءت أكثر عندما بدأ في التنديد بالتسلط والفساد المستشري في حاشية السلطة الفلسطينية، وأقصد أن الأمور ساءت فعلا عندما تم منع تداول أعماله في فلسطين بعد سنة 1996.

لم يكن إدوارد سعيد مناضلا خنوعا، وكان ليناسبه تبني مقولة جون جاك روسو لنفسه والتي يقول فيها: «كل من ينتمي إلى جماعة يعتبر تبعا لذلك لوحده، عدوا للحقيقة».

لقد فكر إدوارد سعيد بنفس الطريقة في دور المثقف، ذلك الوجه على المسرح العمومي الذي كان سيفرد له كتابا قصيرا سنة 1994. إن المثقف أولا وقبل كل شيء هو الفرد غير المقتنع بالتخصص في مجال واحد، بل هو الفرد الذي يتدخل في الفضاء العمومي ويتحدث عن العالم ويخاطبه (ومفاد المقولة أن المثقف ينأى بنفسه عن لغة مجالات التخصص).

كما أن المثقف هو الذي يحرص على استقلاليته ويؤسس لادعاءاته على الحرية في تقصي الحقائق والقيم التي سيتبناها هو بنفسه، بعيدا عن وضع نفسه في خدمة السلطة أو قضية ما خدمة غير مشروطة.

شاركتُ سعيدا في منظوره هذا رغم أنني امتنعت عن اتباعه عندما طالب من المثقف أن يكون الخصم الدائم للإجماع، وأن يبحث عن الهامش خدمة لذلك فقط، وأن يختار من أولوياته موقف الثائر الدائم.

بدا هذا المطلب الأخير في تناقض مع المطلب السابق: لنفترض أن الرأي العام أو أن السلطة أصابت في اتخاذ قرار ما من حين إلى حين؟

لكن كان مطلب اختيار الهامش دائما هو الخيط الناظم لدى إدوارد سعيد بين المثقف والمنفي، كان تقديره للوضع الذي يعيشه المنفيون تقديرا متضاربا. قال في الوقت عينه بأن «المنفى هو أقسى الأقدار»، وبأنه يدعو إلى التأمل، لأن «المنفى بالنسبة للمثقف وضع مقلق يدعو إلى الحركة الدائمة ولا يستقر على حال، كما أنه يُقلق راحة الآخرين».

إن كان المثقف هو ذلك الفرد المستعد دائما لمساءلة صنوف وجوده، فإن أي مثقف يعتبر منفيا بمعنىً ما عن مكان ميلاده. لدي إحساس بأن سعيدا ثمَّن أكثر مع مرور الوقت وضع المنفي، وضع الفرد دون وطن كما أسميه. لقد وجد في فكرة الوجود داخل هوية قومية أو إثنية طرحا لا يُحتمل. لقد صنع من شيء كان ليكون لعنة مسارا مهنيا.

أخبر صديقه دانييل بارنباوم سنة 2000: «لقد توصلت إلى اعتبار فكرة الشعور “بالتواجد في الوطن” مع مرور الوقت فكرة مبالغا فيها، بالكاد تثير في نفسي فكرة الوطن الأم أي مشاعر، أفضل التجوال أكثر». كان مستأجرا لشقة انسجاما مع خياراته عوض امتلاك مسكن قار له. هل رأى نفسه في حلة اليهودي الجوال؟

أخذ وجود إدوارد سعيد وجهة جديدة سنة 1991 عندما اكتشف أنه يعاني من نوع من سرطان الدم الليمفاوي المزمن الذي لا يشفى، أدى هذا الخبر المزلزل الذي حوَّل سعيدا إلى رجل ميت في انتظار الموت، ألحق به إلى إحداث تغييرات مهمة عديدة.

تخلى أولا عن مسؤولياته السياسية، مع إدراكه بأن أيام حياته أصبحت معدودة، احتاج إلى تكريس ما تبقى له من وقت إلى الأمور التي رآها ضرورية، كان من بين هذه زيارةٌ إلى القدس، المكان الذي لم يعد إليه منذ 1947، كما لو أن سعيدا وهو يواجه المرض احتاج إلى تأكيد وجوده عبر استعادة استمراريتها بالنسبة له وبالنسبة لعائلته كذلك.

أسفرت زيارته عن كتاب نُشر سنةً بعد ذلك في منشورات اللغة الإنجليزية، كانت نبرة الكتاب الشخصية وحصافته ثاقبة بحيث أشرفتُ بعد ذلك على نشره بحجم صغير (ولم يُنشر أبدا على شكل كتاب باللغة الإنجليزية) تحت عنوان “بين الحرب والسلام” (1997).

وفي الوقت عينه وبينما أعاد إدوارد سعيد تركيز اهتمامات حياته، اكتشف السيرة الذاتية، وهذا صنف من الكتابة لم يكن قد اختبره من قبل. أسفرت الجهود التي كرس لها نفسه بين سنين 1994 و 1998 عن كتاب أعتبره من أهم ما كتب، وكان الكتاب عن قصة سنواته الأولى والذي عنونه “خارج المكان” (A Contre Voie بالفرنسية 2002).

تنتهي استعادة الذكريات هذه سنة 1963 مع إنهاء إدوارد سعيد لدراساته العليا وقبل اقتحامه لحياة النشر والكتابة، وبزمن مهم قبل ظهور اهتماماته السياسية بالقضية الفلسطينية. لكن كان إدوارد سعيد الراشد هو من كتب هنا، إدوارد سعيد الذي اضطره تهديد الموت إلى ترك الراحة جانبا ليصبح بمقدوره الذهاب إلى أبعد مكان بحثا عن الحقيقة.

نجح إدوارد سعيد في هذا الكتاب في التفصيل في الصورة التي كان عليها، تمكن من الجمع بين وضعه التاريخي كفلسطيني منفي وبين اهتمامه المهني في التحليل النصي من نوع التحليل الذي أسفر عن كتاب “الاستشراق”، ونجح كذلك في دمج حياته العامة والخاصة في الصورة أيضا. لقد جعل كل هذا من الكتاب بالنسبة لي أحد أفضل السير الذاتية المعاصرة.

ومن ضمن ملاحظات الكتاب وتحليلاته العديدة، بدت لي سمة مميزة لوجود إدوارد سعيد ، وأقصد بذلك أهمية أمه بالنسبة إليه. بدا لي مشروع السيرة الذاتية برمته كما لو كان ينهل من حاجة الكاتب إلى الحديث إلى أمه مع انكشاف خبر مرضه. وعلى هذا وجد الرجل نفسه يكتب رسالة طويلة إلى أمه بعد ثمانية عشر شهرا من موتها.

عند قراءتي لكتاب “خارج المكان” أدركت أن جرحا غائرا عكر صفو هذه العلاقة الأساسية بالنسبة لـ إدوارد سعيد ، وبأنه رأى أن حبه لأمه لم يحظ بشعور متبادل منها، وفهمتُ بأن هذا الخواء الذي لا بد أنه شعر به في سنواته الأولى كان لا بد أن يكون مسؤولا عن قلقه الدؤوب، الذي عرفَته حياته عند نهايتها، وعن نشاطه الدائم وعن عدم قدرته على أخذ قسط من الراحة. سمح لي هذا الفرق بالقياس بالتقابل الحماية التي وفرها والداي لي بالأمان الذي أحاطاني به في حبهما الثابت.

أن يعلم أحدنا بأنه يعاني من مرض عضال، وأن يدرك بأن الموت ليس هو القاعدة العامة بالنسبة لنا جميعا، وبأنه قدر قائم بالنسبة إليه، وبأنه يحوم بالأنحاء، يمكن أن يؤدي إلى ردود فعل مختلفة من الذعر المحموم إلى الوحدة الناتجة عن العزلة الاختيارية.

وجد إدوارد سعيد سبيلا مختلفا في اكتشاف «الحاجة إلى التفكير في الأشياء الأخيرة»، أخذ هذا التفكير لديه شكل رحلة عكسية إلى الأماكن الأصل عبر وسيلةِ مشروعٍ للكتابة، وكان هذا شيئا مألوفا بالنسبة إليه، لكنه اختلف هذه المرة باستكشافه لذاته الإنِّية، وهذا نوع من الكتابة يعتبر أبعد ما يكون عن حياته السياسية والمهنية.

لم يبحث آنذاك في تحليل نصوص الكتاب من الماضي، وليس من أجل الدفع بمواقف بدت له صائبة أو عادلة، بل كتب ليستكشف هويته، ليقترب من نفسه، دعا هذا «محاولةً متأخرة لمنح شكل لقصة حياة تركتها خلفي بفوضاها وبشتاتها بمعنى ما، دون محور مركزي». لقد نجح الرجل، لكن نتساءل لم على المرء أن يدفع هذا الثمن الغالي مقابل هذا النجاح؟

استمر مرض إدوارد سعيد في نهش أوصاله، وتضاعفت أعراضه الثانوية المؤلمة، وأُجبر على قضاء أشهر كاملة في العناية المركزة. لكن وما إن كان يسمح له بالخروج من المستشفى حتى كان يستعيد جمع خيوط أنشطته المختلفة أسرع من ذي قبل، وحتى هو نفسه لم يجرب هذا الشره إلى الحركة.

فمن دروس قدمها في أنحاء المعمور إلى صفحات الجرائد حيث نشر مقالات ناقش فيها أخبار السياسة بالشرق الأوسط وفي أماكن أخرى، إلى حوارات جادة حول أشياء أحبها (كتلك التي رأيناه فيها صحبة دانييل بارنباوم)، إلى دراسات جادة حول مواضيع مختلفة جدا.

جُمع بعض هذه الدراسات في كتابه “تأملات حول المنفى“، وفي كتاب سينشر قريبا حول مستقبل الإنسية، وهو مفهوم اتخذه إدوارد سعيد موضوعا لعمله «على الرغم من الرفض المزدري للمفهوم من قبل النقاد ما بعد الحداثيين المترفعين» (انظر تمهيد الاستشراق، في الترجمة الفرنسية على (Le Monde Diplomatique) لسبتمبر 2003).

وله كتاب قادم آخر حول أسلوب الفنانين في سنوات حيواتهم الأخيرة لم ينهه قيد حياته. علم إدوارد سعيد أن أيامه معدودة، وبأن كل يوم سيعوض عن كل الأيام والأشهر والسنين القادمة التي لن يعيشها. سخِر إدوارد سعيد من تهديد الموت عن طريق الحياة الكثيفة الحركة.

تأمل إدوارد سعيد في مقال يعود إلى سنينه الأخيرة على قيد الحياة ما سماه «القضايا الخاسرة»، وعلم بالطبع أنه سيخسر الكفاح الأقرب إلى قلبه، وكلنا سنخسره، لكنه كان سيخسر كفاحه قريبا. بدا له أن القضية الفلسطينية تتراجع، وبأنها تبتعد أكثر مما كانت عليه عشر سنين قبل ذلك الحين.

لقد أصبحت أشكال التعصب الإثنية والقومية والدينية التي أخذ على عاتقه مواجهتها تستفحل أكثر فأكثر. لقد كالت الأحداث التي أثارتها هجمات الحادي عشر من سبتمبر سنة 2001 ضربات قاسية لأي آمال بعالم أفضل احتفظ بها الرجل.

كان هدف إدوارد سعيد في جل كتاباته تحطيم الصور النمطية والتعميم المؤذي سواء هَمَّ الأمر الشرقي أو العربي أو المسلم. فضلَّ مناخ الحرب القائم منذ الحادي عشر من سبتمبر في العالم الذي أتى منه إدوارد سعيد وذلك الذي عاش فيه عوضا عن أطروحاته؛ نوعا من المانوية الأولية، فضل وسم «العدو» بالعار، والعزلة المفروضة ذاتيا على الفرد داخل الجماعة الذي لاحقته لعنة الانتماء إليه.

وهكذا لدينا اليوم «العرب الأشرار» من جهة، و «الأمريكيين الشيطانيين» من جهة أخرى، بينما يثغو من يدعون أنفسهم خبراء في الجرائد وعلى شاشات التلفزيون اليوم بطوله حول عناد الجميع إلا أنفسهم. لقد تضخمت نقاط الضعف والأخطاء التي شجبها “الاستشراق” أكثر فأكثر منذ صدوره.

ماذا بقي ليتشبث به الفرد خاصة وأنه نصَّب نفسه مدافعا عن الكثير من القضايا الخاسرة؟ يقتبس إدوارد سعيد في لحظة عابرة من عمل رومان رولاند مقولة اتخذها لنفسه، يقول رولاند بـ «تشاؤم الفكر وتفاؤل الإرادة».

لِم على الفرد أن يصر على النشاط، ضدا على كل مجريات الأمور، ورغما عن التحذيرات ورغما عن العقل؟ ويقتبس أيضا من أدورنو، الذي خلص إلى وضع رهانه على كونية الإنسان، لأن أي فكرة ما إن يستنفذ الفرد مكامن غموضها ولو مرة واحدة، حتى وإن لم تقد إلى انتصار، لا يمكن أن تُتجاوز بعدها. ففي النهاية وبالضرورة سيتخذ آخرون نصرتها على عاتقهم في أزمنة أخرى وأمكنة أخرى. إن كان هذا صحيحا يقول إدوارد سعيد فليس هناك قضية خاسرة خسارة نهائية.

أود أن أضيف بأن سعيدا قدَّم أكثر من فعل توريث فكره لأولئك الذين يرغبون في نصرة قضاياه على عاتقهم. منح إدوارد سعيد إطارًا لإرث حياةٍ بالطريقة التي عاش بها أيامه الأخيرة، لأعمال كاملة.

ليس لأنه رفض تقبل اليد التي مدها القدر له كما يفعل معنا جميعا، بل على الضد من ذلك، قاده تطور سِنِّه لرفض الجزء الوجودي وللتبشير بالإنسان كمنتوج لإرادته وخياراته، ولتقبل الشخص الذي كانه هو بنفسه، كفلسطيني في المنفى، كنيويوركي مبتهج، وكأستاذ للآداب، وكمعلق سياسي، وكرجل مع ما ومن أغضبه وما ومن أحب. لقد تقبل مرضه أيضا مع التحولات التي فرضها عليه، ومع الرحلات العكسية التي منحها لكتابته للسيرة الذاتية.

لقد كان مرضه فعلا هو الذي قرر أين وكيف سيكتب. لكن ورغم أنه رحب في إدراكه بالأشياء التي تعمل خارج إرادته لوحدها، إلا أنه تدبر تجاوز ذاتٍ مبكرة له للوصول إلى حقيقة وجوده وللحديث بها، ولنحت وجوده كعمل كامل. أصبح فردا كونيا على إثر إنجازه ذاك، موجودا خاصا ينادي أي فرد آخر كما أوَّل هو الأمر بنفسه.

من يستطيع القول بأننا نستطيع تحقيق شيء مماثل عندما ينادي علينا جرس الرحيل؟ لكننا نستطيع التفكير في النموذج الذي قدمه، في المجهود الذي كلف به نفسه والذي كان له أثرُ جعْل العالم مكانا أجمل وأكثر معنى. يستحق إدوارد سعيد امتناننا على كل هذا.

المصدر: Tzvetan Todorov. Trs John Anzalone. « A Partial Portrait of Edward Said. » Salmagundi, No. 143 (Summer 2004), pp. 3-17.

[1] -يقصد تودوروف هنا الجدل النظري بين فلاسفة ما بعد الحداثة الفرنسيين على الخصوص، ونقاد الأدب والفن في الغرب عموما وخاصة في الولايات المتحدة التي شهدت بروز تخصصات بحثية وشعب جديدة تحت تأثير الفكر المابعد بنيوي، واهتمت النقاشات النظرية المذكورة بأسئلة نظرية همت على الخصوص إشكالات الزمن والتاريخ، والفضاء والمكان، والذات والسلطة، ودور المثقف، وكان من أثر هذه النقاشات النظرية بروز مواضيع بحثية جديدة نسبيا كالعرق والطبقة الاجتماعية والنوع الجنسي، إضافة إلى أسئلة الأقليات.

وكان المحرك الأساس وراء بروز هذه المواضيع أحداث الساعة التي همت التحرر من الإمبريالية الغربية، والنشاط المدني ضد التمييز العرقي وضد الأقليات العرقية والدينية والثقافية في الغرب، ونشاط الحركات النسوية، وأسئلة المساواة واللامساواة الطبقية في المجتمعات الرأسمالية. (المترجم).

[2] -الاستيعاب القسري، هي التعبير الدارج لترجمة العبارة الإنجليزية “forced assimilation”، ويُقصد بها سياسة تتبناها بعض الدول المستقبلة للمهاجرين، والتي تحظر بعض الممارسات الثقافية أو الدينية الخاصة بالمهاجرين، وتطالبهم، مقابل تقنين مقامهم بها، بتبني أسلوب الحياة والممارسات الثقافية والهوياتية عموما التي تخصها. (المترجم).

[3] -يقصد تودوروف هنا مقال إدوارد ألكسندر في مجلة Commentary المعنون ب “بروفيسور الإرهاب” المنشور في غشت 1989. يمكن ولوج المقال على الإنترنت. (المترجم).