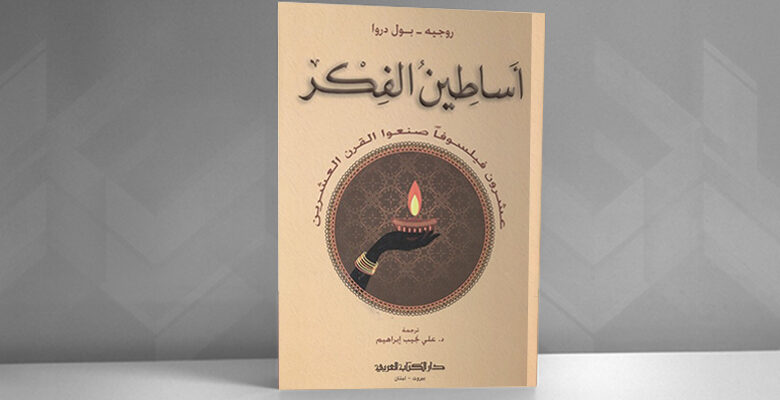

هو كتاب من العيار الثقيل، ليس بسبب مكانة مؤلِّفه في الساحة الفكرية والفلسفية فحسب، بل، أيضاً، بسبب مضمونه الثري، وطريقة ترتيب واختيار موضوعه الحسَّاس، وهو حول الفلاسفة، الذين صنعوا القرن العشرين.

هو كتاب مستفّز ومثير، في الوقت نفسه، حيث يجعل القارئ، منذ الوهلة الأولى، متردّداً بين الشغف لمعرفة مَن هم هؤلاء الأساطين، الذين اعتبرهم الكاتب صُنَّاع القرن العشرين، وبين الاستفهام حول ضبط هؤلاء الفلاسفة في رقم محدّد.

إنّه أسلوب روجيه بول دروا (Roger-Pol Droit)، الذي يجمع، على صعيد واحد، عمق الفكرة، ودقَّتها، وعذوبة تناولها بأسلوب بسيط يجمع بين السرد الصحفي والدّقة الأكاديمية.

هو من خريجي المدرسة العليا للمعلمين، التي خرَّجت كبار مفكري فرنسا وفلاسفتها، ومسؤول الصفحة الثقافية في جريدة لوموند، وباحث في المركز الوطني للبحوث العلمية.

فضلاً عن خبرة طويلة في صداقة أغلب مفكري القرن العشرين ومحاوراتهم، وإدارة نقاشاتهم، وعرض مضامين مؤلّفاتهم، ومن هؤلاء، ميشيل فوكو، وكلود ليفي ستروس، وإيمانويل ليفيناس، وجاك ديريدا، ويورغين هابرماز.

يقع هذا الكتاب (الصادر سنة (2011م)، والذي ترجمه إلى اللغة العربية، وقام، أيضاً، بتقديمه الدكتور علي نجيب إبراهيم، دار الكتاب العربي في بيروت سنة (2012م)) في (271) صفحة، وهو موزَّع ما بين مقدّمة للمترجم، ومدخل للمؤلّف، وسبعة أبواب، وكلّ باب منقسم إلى ثلاثة فصول متداخلة طِبقاً لموضوع كلّ باب على حدة، ثمّ خاتمة.

أمّا العنوان المُصَاغ بهذه الطريقة، فقد بيَّن المترجم، في مستهل تقديمه للكتاب، السرّ وراء هذه الصياغة. فالعنوان الأصلي بالفرنسية هو: (Maitre a penser)، الذي يقول المؤلّف إنّ صياغته خاصّة باللغة الفرنسية، فما المقصود بالمفكّر المعلّم؟

يقارن المترجم بين هذا المؤلَّف ومؤلّفين آخرين يتناولان صيغة العنوان من الزاوية نفسها؛ الأوّل بعنوان (خمسون مفكراً أساسياً معاصراً، من البنوية إلى الحداثة) لجون ليتشه، المترجَم عن المنظمة العربية للترجمة، والثاني بعنوان (خمسون عالماً اجتماعياً أساسياً، المنظرون المعاصرون)، لجون سكوت، المترجَم عن الشبكة العربية للأبحاث والنشر.

ومن خلال هذه المقارنة، يشرح المترجم دلالة كلمة (المفكر المعلم) التي استعملها بول دروا، للدلالة على مفهوم القطيعة، بما يستلزمه من إعادة طرح الأسئلة، وإبداع المفاهيم الجديدة، التي تخترق السؤال بسؤال متجدّد، لا تكون الإجابة عليه إلا كشفاً متجدّداً.

لكن، أيعني هذا أنّ هؤلاء الفلاسفة العِشرين وحدهم من يُحسنون هذه العملية الإبداعية، أم أنّ هناك دواعيَ أخرى ارتكز عليها الكاتب كي يُحدِّد عشرين فيلسوفاً ممّن صنعوا القرن العشرين؟

إنّ المعيار الذي احتكم إليه روجي بول دروا هو نظرة كلّ مفكر للحقيقة مقياساً للعلاقة بين الفكر والواقع، ليخلص إلى تحديد مكانته في الفكر المعاصر، الذي يتغذّى من أعمال هؤلاء المفكرين.

يقول الكاتب في هذا الصدد: “ما يساوي بين مفكري القرن العشرين، إنّما هو، في نهاية المطاف، موقفهم من الحقيقة.

يتّصل الأمر، في رأي بعضهم، بالبحث عنها، وبنائها، وتوضيحها. بينما يتّصل، في رأي آخرين، بالشكّ فيها، وتفكيكها، وتعقيدها، محدّدين، لاسيما، عدم وجوب تخيّل (الحقيقة) بوصفها واقعاً لغزياً. فهي خاصية عباراتنا، وأفكارنا، وأفعالنا، المشتركة للغاية.

إنّ الهدف من هذا الكتاب، على الرغم من كلّ ذلك، وكما يبين الكاتب، قصد متواضع؛ ليس القيام بمسح كامل للمفكرين المعاصرين، ولا لتاريخ أفكار القرن العشرين؛ بل غايته بسيطة ومحدّدة، وهي تسهيل وصول القراء غير المتخصّصين إلى المؤلّفات المعاصرة الكبرى، وإعلامهم ببعض النقاط الجوهرية، وحفزهم على متابعة الاكتشاف بأنفسهم”.

في مدخل الكتاب، قام روجيه بول دروا بعملية تفكيك المصطلحات وتوضيحها، ثمّ إفراز المعاني المتحوّلة والمتجددة لهذه المصطلحات، في سياق أقلمتها مع واقع متحوّل اجتماعياً وثقافياً.

فالمفكّر الكبير، مثلاً، كان يوحي، قديماً، بالدليل الروحي أكثر ممّا يوحي بالفيلسوف، بالمعلم أكثر من الباحث. ولكن أصبح هذا المصطلح يعني أولئك الذين يعدُّهم العصر معالم ثقافية كبرى، ليس بكثرة ما ألّفوه، وكتبوا عنه، ولكن أولئك الذين تتجاوز شهرتهم الدائرة الأكثر اتّساعاً لأولئك الذين قرؤوا لهم، إلى وضع يلمسون، عنده، وضعاً متفرّداً إزاء العالم.

من هنا، نفهم الطريقة الفريدة التي رتَّب بها دروا فلاسفة القرن العشرين، وفق منهج تراتبيّ وتدريجي يتناول تطور الفكر الفلسفي الحديث، وذلك بتصنيفه، ليس على أساس مذهبي، أو اتجاهاتي محض، ولكن على أساس تطوّر انشغالات الفكر الإنساني عموماً.

لذلك فقد فضّل الكاتب التعامل مع النصوص الأصلية دون إغفال الصور العامّة لهؤلاء المفكرين، بما فكروا فيه، وبما نشروه بطريقتهم في علاقتهم في تبيان الحقيقة كما يتصوّرونها، وكذلك بذكر أسمائهم، وعرض مساراتهم، الأمر الذي لا يخلو من الفائدة في تناول نظرياتهم.

العودة إلى التجارب، هكذا فضّل الكاتب أن يبدأ عملية المسح المعرفي على تطوّر الفكر الفلسفي للقرن العشرين.

حيث إنّ في مفصل القرنين التاسع عشر والعشرين، تطوّرت علوم كثيرة، وتراكم كثير من المعارف، في مجالات متعدّدة، وتقدّم كثير من النظم في تكاثر غير متوازن، ومفرط إلى حدّ التباس الجوهر المُفَكَّر فيه؛ لذلك فإنّ عمل المفكِّر، ليس في خلق التجربة؛ بل في جعلها مرئية، عن طريق إعارة الانتباه بطريقة محكمة ومنهجية لما هو محوري وجوهري.

هكذا نرى هنري برغسون، وهو يعود بنا إلى تجربتنا مع الديمومة بطريقة عيش وعينا للزمن. فالوعي بالزمن يختلف اختلافاً كبيراً عن طريقة إدراك عقلنا للزمن، وقياسه، وحسابه، فالعقل، هنا، يمكن أن يموّه الحقيقة، ويشوِّهها، ويسدَّ المنفذ إليها.

أمّا العلاقة بالتجربة عند (وليم جيمس)، فهي تغدو أكثر حسماً، ذلك أنّها أصبحت معيار الحقيقة، والدليل إليها. وهنا، يعيد وليم جيمس تأهيل موقف فلسفي قديم في إطار ما يسميه الـ (ذرائعية).

أمّا عند فرويد، فالتجارب المُهمَلة، كتجارب الحلم، والنسيان، وزلّات اللسان، والأعراض العصابية، هي التي تمهّد الطريق لدراسة فكر غير واعٍ؛ ذلك أنّ العقل عند فرويد هو الذي يضطلع بدور الاكتشاف المنهجي لما هو غير عقلاني.

مع العلم أم من دونه؟… هو السؤال الذي افتتح به الكاتب الباب الثاني، كي يلفت انتباهنا إلى المعركة التي قسّمت فلاسفة القرن العشرين جذرياً، وتعدّدت اتجاهات الفكر التي تناولته، وجعل مدارس الفلسفة تنقسم إلى اتجاهين؛ الأوّل اقتنع بأنّ المعرفة العلمية وحدها توفّر طريق الوصول إلى نتائج حقيقية.

والثاني، حاول أن يتحرّر من العلم، وغطرسته، وعماه، وحاول أن يؤصِّل بحثها في مجالات أخرى غير تلك التي تعتمد الصرامة الموضوعية.

يجسّد برتراند راسل الاتّجاه الأوّل، فهو يرى أنّ الرياضيات تمتلك احتكار الحقيقة، ومن ثمّ، لن تكون الفلسفة إلا مساعدةً لها، أو متعاملة مع مجالات غير يقينية كالأخلاق والسياسة.

في المقابل، يمثل إدموند هوسرل مشروع الفلسفة، وهي تصير علماً، وترتقي إلى مكانة المعرفة الصارمة؛ لذلك فهو يدرس الوعي، ويحلّل أشكاله وسيرورته مؤسّساً (علم الظاهر)، كي يوجِد عملاً علمياً من داخل الفلسفة، مستعيداً خطوة الإغريق الأصلية.

أما مارتن هايدغر، فيجسّد، من جانبه، مفهوماً اَخر للحقيقة، فهو يُدين -عندما قال إن (العلم لا يفكر)، نزع عقلانية العالم بالتقنية، ومن ثمّ فهو يعود إلى ولادة الميتافيزيقا، التي يحيط فيها ببداية العلم والتقنية، كي يُنصت للكون.

تأتي اللغة وتحليلها، وهي التي شغلت التفكير الفلسفي لعقود من الزمن، والتي أصبحت في القرن العشرين مسألة تأسيسية لتشغل موضوع الباب الثالث.

فلقد طُرحت على اللغة تساؤلات كثيرة، من زاوية خاصيتها الشكلية والمنطقية أيضاً، حتى تحوّل قسم كبير من الفلسفة إلى تحليل اللغة اليومية، وكشف تباينها مع لغة المنطق البحثية.

من هنا، بدأت اللحظات التأسيسية لتحليل اللغة مع كلّ من لودفينج فيتجشتاين، الذي فحص علاقتنا بالكلمات، كي يحلّ المشكلات الزائفة التي نبنيها انطلاقاً من تفسيراتنا الرديئة للصياغات اليومية.

أمّا حنة أرندت، فهي تبحث عن الكيفية التي فرغت بها المفردات السياسية من المعنى، ومن أيّ اتجاه يمكن إعادة بنائها. في حين أن فيلار فان أورمان كين يشدّد على حدود اللغة العلمية، وعلى التعقيد الخادع لمفهومي الترجمة والدلالة.

أحد أهمّ المواضيع الأكثر حيّرة، التي عرفها القرن العشرون، بعد الثورة المعرفية والتقنية التي شهدها، قضية الحريّة والعبث، وهي (الثيمة) التي سيتناولها دروا في الباب الرابع.

فبعد آلاف السنين من الاكتشافات الكبرى، بدأ المعنى يتفكّك، وبدأ الجنون يلُفّ العالم، وانهار النظام البشري الذي كان يعتقد أنّ المعرفة تُهذِّب الأخلاق، وأنّ ميادين التقدُّم متلازمة. فكلما ازدادت البشرية معرفة ازدادت حكمة، وسعادة، وعدلاً، وحريّة.

لكنّ انهيار هذا المعتقد، لاسيما، بعد الانفجارات الكبرى للحروب، وظهور الفاشية والنازية، أدّى إلى ظهور العبث، فأصبحت السماء خالية من الله، وتحول الإنسان إلى شرير، وأصبح الواقع مرعباً.

هذه الاسئلة شغلت ثلاثة فلاسفة كبار على الرغم من تباين طروحاتهم، ولكن يشتركون في تركيزهم على المعنى واللامعنى، والمصادفة، والحرية، والفعل، والعبث. حاول جان بول سارتر أن ينقد فكر الحريّة الكاملة، فهو يرى أنّ مصدر المعنى والقيم هو قرار الفرد المستقلّ وحده.

أمّا موريس ميرلو–بونتي، وهو أحد تلامذة سارتر، فلقد رفض دعم الشمولية باسم الحرية، ووضع فلسفة الغموض، حيث طوّر نقطة اتصال الوعي بالجسد، والجسد، والعالم، والمرئي، واللامرئي، بعيداً عن الشفافية التي يفترضها سارتر.

في حين أن ألبير كامو، ومن خلال كتابه (الإنسان الثائر)، دعا إلى إعادة بناء المعنى، وفي الجهد الهادف إلى البقاء في الحياة، إلى الرجاء والفعل وسط عالم تكشّف أنّه عبثي.

هل تستطيع الحقيقة أن تُحرِّر؛ أن تفتح العقل، وتحُلّ الروابط؟ هل تمتلك القدرة على إقامة الحريّة حيث يهيمن الخضوع؟ وهل هي جديرة بأن تولِّد أفق عالم آخر، وترسم السبل للسعي إليه؟

تلك أسئلة ضمن أخرى طغت على النقاش الفلسفي للقرن العشرين، ولقد شكّلت الشغل الشاغل لثلّة من عباقرة الفكر الحديث، ومنهم ثلاثة حاولوا تفكيك الخرائط الذهنية للعالم الحديث.

حيث يؤكّد المعلم الروحي، والمؤمن العميق، والمفكّر السياسي المهاتما غاندي أنّ الأديان كلّها تنقل، في النهاية، حقيقة راسخة واحدة.

فيما الفيلسوف لويس ألتوسير مقتنع بأنّ الأديان كافةً زائفة زيفاً عميقاً، وأنّ البشر لا يستطيعون الاعتماد، في تحررهم، إلا على قواهم الخاصّة. أمّا كلود ليفي ستروس، فلقد حطّم فكرة حضارة أرقى من حضارة أخرى، وأعاد مناقشة البديهة المكتسبة لهيمنة الإنساني على الطبيعة.

ثمّةَ أزمة إنسانية أخرى شهدها القرن العشرون، وتجاوبت معها الفلسفة والنقاش الفكري عموماً، وهي أزمة تمثل الإنساني واللاإنساني.

فلقد تغلّبت الحروب على الآمال المبنية على المذهب الإنساني بأطروحته التقليدية النابعة من عصور النهضة والأنوار. من هنا، ظهرت حركة (دادا) و(السرياليون)، وهم يمارسون اللامعنى، والسخرية، وتحطيم اللغة والمؤلّفات، تعبيراً عن زيف ادعاءات وطروحات المذهب الإنساني.

ولقد انقسم الفكر الفلسفي إزاء هذه الأزمة إلى تيَّارين؛ الأوّل يريد القطيعة مع التصوّرات التقليدية للمذهب الإنساني، التي سبّبت الأزمة الحديثة. والثاني يطمح إلى ترميم المذهب الإنساني وتجديده، أو بناء مذهب جديد من داخله.

وهكذا، نادى جيل دولوز بضرورة تجاوز الإنسان التصوّر الموروث عنه من العصر الكلاسيكي، ومن هنا، تُفهم تحليلاته للالات الراغبة، أو للصيرورة الحيوانية، أو الجذمور.

ثم جاء ميشيل فوكو، في كتابه الكلمات والأشياء، كي يؤكِّد «موت الإنسان»، بما هي نهاية تمثّل الإنسان كمرجعية قيمية، وموضوع معرفة، ومبدأ شرح. في حين أن إيمانويل ليفيناس ينحو منحىً مغايراً، فعلى الرغم من إيمانه بحدود المذهب الإنساني إلا أنّه تمنّى، أيضاً، أن ينجح في تأسيس «إنسانية الإنسان الآخر».

يبرز سؤال العقلانية كأحد أهم النقاشات الفلسفية، التي أطّرت العقل الفلسفي منذ الإغريق حتى عصر الأنوار والحداثة العلمية، حيث اختار روجيه بول دروا أن يتناول هذا الإشكال من وجهة نظر فيلسوفين هرميين، عُرِفا بمحاججاتهما الفلسفية الطويلة في الموضوع.

ولقد كان السؤال المهيمن على نقاشاتهما بشكل جوهري في الثقة التي نوليها للعقل، وفي مستقبل العقلانية؛ أي إحياء الحجج والمنطق البرهاني في النقاش العام.

حيث لم ينأ جاك ديريدا من استعمال مصطلح (التفكيكية)، الذي ترجمه عن هايدغر إلى اللغة الفرنسية، وصار موقف ديريدا ضد الاستعمالات البديهية التقليدية للعقل، ومن ثمّ لفت الانتباه إلى التعقيدات غير المرئية وراء البديهيات الظاهرة.

من الواضح، إذاً، ومن خلال هذه القراءة السريعة للكتاب، أنّ موضوع اختزال مسار تشكّل الفلسفة، والسؤال الفلسفي، في مجرّد بضعة مفكرين شكّلوا أحد أهمّ المسارات المثيرة للشغب الفلسفي، لا يعطي موضوع تطوّر هذا الفكر حقّه بشكل موضوعي وشامل.

ولكن، وهنا، تكمن أحد أسباب تأليف هذا المؤلّف، كما يؤكّد روجيه بول دروا، فإنّ هذا الكتاب مجرّد موجز في تاريخ الفلسفة المعاصرة، وهو يسعى إلى تحقيق هدف محدّد، هو أن يكون، ببساطة، مفيداً، وأن يوفّر نقاط انطلاق صحيحة، سهلة المنال، بغية الإحاطة بكبار المفكرين في عصرنا.

إنّه بالتأكيد مرجع مهمّ للدارسين والباحثين، كما للمبتدئين، في التعاطي مع الفكر الفلسفي عموماً. إنّ قيمة هذا الكتاب مهمّة وترجمته إلى اللغة العربية – كما يؤكّد الدكتور علي نجيب إبراهيم – ستُغني المكتبة العربية،

كونه سيتيح إمكانية دراسة الحركة الفكرية الحديثة والمعاصرة في عالمنا العربي، وفي مدى انعكاس تناقض القرن العشرين على مجتمعاتنا العربية والإسلامية.

مصطفى أيت خرواش: باحث مغربي، مهتم بقضايا الفكر الإسلامي المعاصر، له مجموعة من المقالات والدراسات المنشورة.