يعدّ توماس بافيل/ Thomas Pavel من أبرز منظري الأدب في أوروبا وأميركا في الوقت الراهن. وهذه المكانة التي يتمتع بها ترتدّ من جهة إلى العمل الغني الذي ما فتئ يسهم في تشييده، وإلى الافتراضات النقدية الجديدة، من جهة أخرى، التي يستند إليها في بناء المعرفة بالتخييل.

وُلد توماس بافيل عام 1941 في بوخارست. تحصّل على درجة الماجستير من جامعة بوخارست، وعلى الدكتوراة من جامعة باريس 3 (السوربون الجديدة). غادر للتدريس في كندا والولايات المتحدة. عمل أستاذًا في جامعة برنستون من 1990 إلى 1998.

يُدرِّس حاليًا في جامعة شيكاغو الأدب الفرنسي والأدب المقارن. تقلّد منصب أستاذ كرسي في الكوليج دو فرانس عامي 2005 ـ 2006. من أهم أعماله: “عالم التخييل” (سوي 1998)؛ “فن البُعد: بحث في الخيال الكلاسيكي” (غاليمار، 1996)؛ “من بارت إلى بلزاك” (ألبان ميشيل، 1999)؛ “فكر الرواية” (غاليمار، 2003)؛ “كيف نصغي للأدب؟” (فايار، 2006).

هنا، ترجمة لمقالته “هل أنا قصة؟ تأملات في الهوية السردية”، التي يبني فيها استنتاجًا مفاده “أن الهوية هي التي تجعل الوصف والسرد ممكنَين، وليس الوصف والسرد، بشكل أقل، هما اللذان من شأنهما أن يؤديا إلى اكتشاف الهوية”.

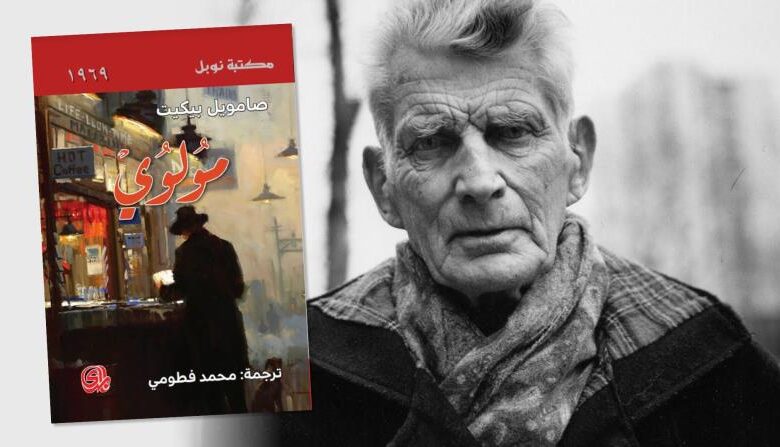

في رواية “مولوي” لصامويل بيكيت/Samuel Beckett، يستوقف ضابط شرطة بطل الرواية، وهو شخص معاق يعبر البلاد بعكازيه ودراجته، ويسأله عن أوراق هويته. يريد الضابط، بالطبع، التحقق من هوية المتشرد. “لكن الأوراق الوحيدة التي أحملها معي، كما يوضح مولوي، هي القليل من الصحف، لأمسح نفسي، فأنت تفهم […].

هذا طبيعي، يبدو لي. يتابع مذعورًا، أخرجت هذه الورقة من جيبي ووضعتها تحت أنفه”(1). ولأن الضابط لم يقتنع بما صرّح به البطل، فقد أخذه إلى مركز الشرطة، حيث سأله المفوّض عن اسمه مولوي!، وعن اسم والدته. “هل اسمها مولوي أيضًا؟ أنا أفكر. […] هل كانت أمي تسمى مولوي؟ لا شك(2)”.

يَسخرُ بيكيت من الإجراءات المتاحة للمجتمع المنظم ـ والمقصود هنا الدولة البيروقراطية ـ للتأسيس لهوية الأفراد بشكل نهائي، والتحقق منها في كل مرّة يبدو ذلك ضروريًا. تخصّص الدولة للأفراد منذ الميلاد شهادة، إن لم يكن حتى رقم تأمين اجتماعي مما يسمح لهم لاحقًا بإثبات هويتهم وعضويتهم القانونية في هذا المجتمع.

لكن مولوي لا ينتمي إلى المجتمع ـ فهو لا ينتمي he doesn’t belong بحسب التعبير الإنكليزي ـ وهو في غير مكانه. وليس لأنه يَشعرُ بأنه غريب، فقد يَتطلبُ الأمر كثيرًا من الجهد. بكل بساطة، إنه لا ينتمي ـ على الإطلاق ـ إلى العالم من حوله/

وبالتالي، فهو يَكرهُ الاهتمام الموجّه له، لا سيما اهتمام الاختصاصيين الاجتماعيين، ودعاة الإنقاذ الذين يؤدون واجبهم في العمل الخيري، وهو إنجاز يُثيرُ اشمئزازه. لكنه، مع الأسف، يدرك أنه لا توجد استجابة ممكنة(3).

من هو، إذًا؟ لا يطرح السّؤال أصلًا، أو إذا طُرحَ أحيانًا على أي حال، فإن الإجابة هي مفارقة لاذعة. في مرحلة ما، على سبيل المثال، يحسب مولوي متوسط تكرار اضطرابات الأمعاء، ويجد النتيجة، ويهتف بمدى أهمية الرياضيات التي تساعدنا على معرفة بعضنا بعضًا.

التعرف على بعضنا بعضًا. هل سيسعى مولوي إلى الكشف عن هويته، تلك التي لم تخصصها له الدولة بالتأكيد، ولكنها تثوي في مكان ما في أعماق وجوده؟ أو بالأحرى، أثناء سرد قصته، هل يُصادفُ أحيانًا حقائق مفاجئة عن نفسه، عن جسده، على سبيل المثال؟

ولكن هل يمكننا التأكد من أنّ مولوي يروي قصة مولوي حقًا؟ ألا يُفضّلُ تنضيد مقتطفات من هذه القصة، ويختارُ بطريقة خرقاء “بين الأشياء التي لا تستحق أن نتوقف لأجلها، وتلك التي تستحق ولا نقف عندها”(4).

“الأشياء التي لا تستحق أن نتوقف لأجلها”، هذا التعبير الرائع يذكرنا إلى أي مدى لا يوجد معنى لأحداث الحياة. من المحتمل أن تكون هذه الأحداث غير المهمة محاطة، بالإضافة إلى ذلك، بظروف أخرى “حتى أقل أهمية” من ذكرها.

الأشياء التي تحدث لمولوي، بغضّ النظر عن التأثير في شخصيته، وفي تشكيلها وإعطائها صورة معينًة، تَقعُ عليه مثل كتل من الأوساخ التي تحملها الرياح، ويتم التخلص منها بسرعة.

هل يجب أن نسجل كل ورقة ميتة تسقط على أكتافنا؟ لا، بالطبع لا، ما لم يكن لدينا، مثل مولوي، أي شيء آخر نقوله، أو حتى إذا كنا، مثله، نريد أن نقول بدقة الأشياء التي ليس لها قبضة حقيقية علينا.

بما أن مولوي هو شخصية رواية تُروى أحداثها بضمير المتكلم، فإنّ ما نَعرفهُ عنه حتمًا يعتمد على ما يخبرنا به.

ومع ذلك، عند إخبارنا بقصته، يرغب مولوي، بالتحديد، في التأكيد على مسألة كونه لا يتم تعريفه، أو تعيينه، من خلال ما يحدث له. ما يميزه هو قدرته على البقاء جسورًا في مواجهة العديد من الأشياء التافهة التي تحاصره.

وبالمثل، عند قراءة دليل سياحي، نتعرّف على تفاصيل حول جبل فوجي/ Fuji في اليابان. نَكتشفُ ما يُمكنُ تسميته “الوجه السياحي” لفوجي. ومع ذلك، فإن الجبل يظلّ ما هو عليه بغضّ النظر عن وجهه السياحي، وقوته على تحمّل الرياح والأمطار والثلوج والطقس والمصورين.

لذلك، فشخصية البطل في الرّواية، على الأقل البطل في هذه الرواية، لا تتوافق مع تسلسل الأحداث التي يرويها. على العكس من ذلك، يتم تمثيل مولوي قصدًا بأنه ضائع في هذا العالم، ولا شيء يعيّن، أو يخفف، من ارتباكه.

هل سيقال إنه كائن من صنع الخيال تم اختراعه لغرض تعليمي واضح ـ من أجل إثبات، على سبيل المثال، أطروحة مأخوذة من شوبنهاور/Schopenhauer بشأن الوضع البشري ـ وأن الأفراد في الحياة الواقعية لديهم علاقة أكثر جوهرية مع ما يحدث لهم؟ وأن ما يحدث لهم هو ما يشكّل هويتهم؟

دافع لايبنتز/ Leibniz في اللغة الفلسفية لعصره عن وجهة نظر مماثلة: “قلنا، كما كتب في خطاب الميتافيزيقيا (الفقرة 13)، إن تصوّر الجوهر الشخصي يتضمّن كليًا ما يُمكنُ أن يجري له لاحقًا، وإننا حين نعتبر هذا التصور يمكننا أن نرى فيه كلَّ ما يُمكنُ حقًا أن يُقالَ في شأن ذلك الجوهر الشخصي، تمامًا مثلما يمكننا أن نرى في طبيعة الدائرة كل الخصائص التي يمكن استنتاجها”(5).

في فلسفة لايبنتز، تتضمن فكرة الفرد كل ما سيحدث له. وبالمعنى نفسه، يكفينا أن نعيد سرد الأحداث المختلفة لوجوده كي نفهم، بشكل غير مباشر بالطبع، ولكن ليس أقل فعالية، تصوره.

كان لايبنتز يدرك جيدًا أن أطروحته تنطوي على خطر محوِ الاختلاف بين الحقائق الضرورية (يوليوس قيصر هو ابن والديه)، والحقائق العرضية (“سيصبح يوليوس قيصر ديكتاتورًا دائمًا وسيّد الجمهورية”(6))، والخلط بين جوانب الوجود التي لا مفرّ منها، وتلك التي لدينا الحرية في اختيارها، أو تجنبها.

لقد اعتقد لايبنتز أنه يستطيع الالتفاف على هذه الصعوبة بفضل التمييز بين ملكة الفهم والإرادة البشرية، من ناحية، التي ليست قادرة تمامًا على التمييز، في ما يتعلق بالمستقبلات الحادثة التي هي يقينية. ومن ناحية أخرى، الفهم والإرادة الإلهية. إن الله الذي خلق قيصر بطريقة تَجعلُ كل ما يجري لهذا الرجل العظيم متضمّنًا في تصوره (امتلاك الهوية الذاتية)، إذا جاز التعبير، “فرض هذه الشخصية”(7) على قيصر، و”سيكون ضروريًا أن يستجيب لها”(8).

وبحسب لايبنتز، فإن ما يحدث لقيصر والقرارات التي يتخذها تترك، وهي تتكشف، مساحة كافية للإمكان والحرية. ومع ذلك، فإن النتيجة النهائية تَحملُ بصمة الضرورة، لأن الله، بعد أن خلق أفضل ما في جميع العوالم الممكنة، وأسّس العلل المتعلقة بقيصر منذ الأزل في تصوره، فإن قصة حياته تظهر ليس فقط خياراته الفردية، ولكن أيضًا إرادة الله.فمن وجهة نظر الله، القيصر هو قصته. يتطابق جوهر الشخصية وسرد أفعالها.

في القرن العشرين، تمت صياغة فكرة مماثلة في أثناء النقاش حول دلالات الأسماء الصحيحة. لقد عيّن جون سيرل/John Searle معنى الاسم الصحيح الذي يحمله أي كائن بمجموعة من التوصيفات المحددة التي تنطبق على ذلك الكائن(9).

وعلى سبيل المثال، يُعطى معنى اسم “يوليوس قيصر” من خلال قائمة طويلة من التوصيفات، مثل: “من ولد في روما في 13 يوليو من العام 100 قبل الميلاد”؛ “من درس البلاغة في رودوس”؛ “الشخص الذي كتب التعليقات على حروب الغال”،… إلخ.

يشير “يوليوس قيصر” إلى الشخص الذي ينطبق عليه كل هذا التوصيف. وهكذا نصادف فكرة لايبنتز التي وفقًا لها يشمل تصورُ الفرد الجوهر الخاصّ به، والفرق هو أن إله لايبنتز، الذي يعرف منذ الأزل كيف سيستثمر يوليوس قيصر مواهبه، يتم استبداله هنا بالمتفرجين البشر (الأصدقاء، القراء، المؤرخون) الذين ينسبون جميع الأحكام ذات الصلة إلى قيصر.

لنفترض أن قائمة القضايا المتأكدة عن قيصر تَشملُ ثلاثة آلاف. نسمي “يوليوس قيصر” الشخص الذي تصحّ عليه هذه القضايا الثلاثة آلاف. ومن بين هذه القضايا، بالطبع، تلك التي تؤكد أن يوليوس قيصر كتب التعليقات على حروب الغال. لنتصور، مع ذلك، أن أحد العلماء تمكّن من إثبات أن التعليقات هي عمل كاتب مجهول ghost writer كتبها بناءً على طلب من الجنرال العظيم.

نظرًا لأن اسم “يوليوس قيصر” يُشيرُ إلى الشخص الموصوف في القائمة المكونة من ثلاثة آلاف قضية (بما في ذلك القضية التي تشيرُ إليه بوصفه مؤلف الحرب الغالية)، فإنّ الاكتشاف الذي حققه هذا العالِم لا يَنطبقُ على الشخص الذي يَحملُ هذا الاسم، بل يَنطبقُ على شخص آخر يَتوافقُ اسمه مع مجموعة أخرى من القضايا، وهي المجموعة التي تَتضمّنُ الاكتشاف الجديد المتعلق بكتاب التعليقات.

ومع ذلك، فإن الحقيقة التي اكتشفها العالِم لا تُقدّمُ فقط قائمة جديدة من القضايا الصحيحة، ولكنها تعلمنا شيئًا جديدًا عن قيصر نفسه. ولذلك يُجادلُ سول كريبكه/ Saul Kripke بأنّ الأسماء الصحيحة لا ترقى إلى مستوى قوائم التوصيفات، ولكنها تَعمَلُ كمسميات صارمة، حيث يتمّ تثبيت علامات بصورة نهائية لكائن قد تختلف توصيفاته بعد ذلك(10).

يوليوس قيصر هو يوليوس قيصر، مهما كانت الكتابات المنسوبة إليه. والاكتشافات التي قد تُغيرُ السّمات، ولكنها لا تُغيرُ هوية ذلك الشخص. وقبل كريبكه بكثير، شدّد غابرييل مارسيل/ Gabriel Marcel بدقة على أنّ لا أحد منا يمكن اختزاله في ما يحدث له: “يجب أن يقال مرة واحدة: إنني حياتي، وأنني لست حياتي”(11).

إن التمييز بين هوية الكائن وما يحدث له، وبعبارة أخرى بين هوية هذا الكائن ومجموع القضايا المتأكدة عنه، ينطوي على ميزة مزدوجة. عندما نعدُّ قيصر “فاعل”، تستعيد الصدفة والحرية مكانتهما الصحيحة، لأن القيصر عينه لم يكن من الممكن أن يكتب التعليقات التي نعرفها، أو كتب عنها آخرون. وعندما نرى أن قيصر “موضوع معرفة”، فإنّ التمييز بين الهوية والسّمات يسمح لنا بصياغة افتراضات جديدة عنه، من دون التشكيك في هويته.

لنفترض الآن أنه بدلًا من ذكر مجموعة من القضايا المتأكدة عن قيصر، نَضعُ بعضًا منها في ترتيب زمني لتكوين سرد حقيقي للسيرة الذاتية يَتضمنُ كلّ الأحداث والأفعال التي تَتعلقُ به، بما في ذلك، على سبيل المثال، وصوله إلى مصر، واكتشاف جثة منافسه بومبي/ Pompée هل يحقّ لنا أن نؤكد أن معنى الاسم الصحيح “قيصر” تحدده هذه القصة؟ بالطبع لا.

لأن أي تعديلات أجريت على هذا السرد (على سبيل المثال، اكتشاف أن الجثة المعنية، في الحقيقة، كانت لعبد يشبه بومبي) تشير أيضًا إلى قيصر.

يساعدنا المحكي السيرذاتي، الموقت والمتقن، على التعرّف على قيصر، من دون أن يتوقف تعريف هوية الشخصية عليه. يبقى قيصر هو قيصر بغض النظر عن تفاصيل القصة. هويته حقيقية، أو صحيحة (وهو المعنى الذي تعطيه الإنكليزية لـactual، على سبيل المثال) وليست هوية سردية.

تمامًا مثل الشخصيات في الرواية، يستفيد البشر بالفعل من هوية تَجعلُ من الممكن، بمفردها، سرد ما يحدث لهم وما يقومون به. إن الهوية هي التي تجعل الوصف والسرد ممكنَين، وليس الوصف والسرد، بشكل أقل، هما اللذان من شأنهما أن يؤديا إلى اكتشاف الهوية.

| بول ريكور : من أجل فهم الهوية البشرية بشكل صحيح، يَجبُ على المرء أن يميز بين “العينية” (الإديم) و”الذاتية” (الإبسي) |

وباعتماد وجهة نظر مماثلة لتلك التي نلفيها عند لايبنتز وسيرل، يَتساءلُ بول ريكور/ Paul Ricœur عن هذه الطريقة لفهم الهوية البشرية. وبحسبه، من أجل فهم الهوية البشرية بشكل صحيح، يَجبُ على المرء أن يميز بين “العينية” (الإديم) و”الذاتية” (الإبسي) (12).

وبحسب ريكور، لا يُمكنُ فصلُ الهوية الذاتية عن البعد السّردي. عند تطبيق الفعل “كانَ” على البشر ـ وخاصة عندما يتم نطقه بصيغة المتكلم “أنا أكونُ” ـ فإنه لا يقتصر على الإشارة إلى الهوية العينية للشخص الذي يَنطقُ هاتين الكلمتين، ولكنه يعلن، علاوة على ذلك، عن الهوية الذاتية، أي التجارب الداخلية الثرية التي راكمها هذا الكائن خلال حياته.

نَحنُ على وجه التحديد ما نحن عليه بفضل قدرتنا على التدقيق في زمانية وجودنا، وفهم صعوباته وفضائله، واستخلاص قصة ذات بداية، وحلقات مترابطة وفق منطق سببي وغائي في الوقت نفسه. ونهاية، إن لم تكن فعلية فهي محتملة على الأقل. أحكي قصتي لنفسي، إذًا، أنا موجود. أو بشكل أكثر تحديدًا: أنا موجود بقدر ما أستطيع أن أحكي قصتي لنفسي.

يظنّ ريكور أنه يستطيع فهم الرّوابط بين الفردية البشرية وزمنية السرد من خلال الاعتماد على السرديات البنيوية(13). لكن مقاربته تعتمد قبل كل شيء على التطور الذي عرفه في القرن الماضي ما يمكن تسميته بعلم النفس التأملي/* psychologie spéculative.

| مارتن هايدغر: الكينونة لا يفهم معناها إلا من خلال تخيّر الولوج إلى الكائن النموذجي، والذي وحده يَطرحُ سؤال الكينونة |

هنالك مظهران لهذا التطور يستحقان أن يسلط عليهما الضوء. من ناحية، قام فلاسفة الوجود، مثل مارتن هايدغر/ Martin Heidegger، على وجه الخصوص، بمواءمة فلسفة الوجود مع تقليد التأمل الداخلي. وقد جادل هايدغر بأن الكينونة لا يفهم معناها إلا من خلال تخيّر الولوج إلى الكائن النموذجي، والذي وحده يَطرحُ سؤال الكينونة(14).

هذا الكائن النموذجي هو الإنسان الداخلي، التأمل في الكينونة، أولاً وقبل كل شيء، في تخيّر الولوج إلى الوعي الذاتي وحالاته الشاقّة إلى حد ما ـ القلق في مواجهة الموت، السأم، الملل ـ ليعطيها، إذاً، تعينًا أنطولوجيًا.

ومصطلح “كينونة الهناك داخل العالم” (الدازاين)، الذي يشير إلى الوعي في عملية استيعاب نفسه على أنه موجود، ويوفر نقطة دعم للتأمل في الكينونة، هو أفضل مثال معروف لهذه العملية التي يسميها هايدغر التأويل.

يتم تحويل الاستبطان النفسي إلى معرفة وجودية بفضل علم التأويل الذي تكون مادته الأولية هي الحياة الداخلية، وهدفه النهائي هو بناء (أو بالأحرى الشعور المكثف) بوجود أصيل. وبالاعتماد على هذا النوع من التفسير، يربط ريكور تفرد الإنسان بالقصة التي يؤلفها هذا الكائن اعتمادًا على تجاربه.

والنتيجة التي هي الهوية السّردية سوف تحول بالتالي عنصرًا متحركًا في الحياة الداخلية ـ قصتي كما أراها وأرويها ـ إلى حقيقة مستقرة وجديرة بالثقة ليست سوى هويتي.

تستند هذه العملية التأويلية أيضًا إلى المظهر الثاني من علم النفس التأملي للقرن العشرين: صعود الثقافة العلاجية. هذه الثقافة التي وصفها كل من فيليب ريف(15)/ Philip Rieff، وكريستوفر لاش(16)/ Christopher Lasch، تَنطلقُ من فكرة أن الفرد لا يعرف نفسه، وهذه اللامعرفة بالنفس هي مصدر الانحرافات النفسية الخطيرة.

ولعلاج هذه الحالات الشاذة، على الفرد أن يلتزم باكتشاف نفسه. والعلاج النفسي يساعده على تحقيق ذلك. فهو يسلط الضوء على أعماق لا يمكن للوعي الوصول إليها؛ إنه يسمح للفرد بفهم نفسه، وإعادة بناء تجاربه الماضية، بجعله، بفضل إعادة البناء هاته، قادرًا على أن يعيش حياة نفسية مزدهرة.

وبالتالي، فإن السرد الذي تم إعداده من خلال العلاج النفسي يحتوي على مفتاح الولوج إلى ماضي الفرد، وبالتالي، تاريخ الذات الحقيقية، ويكشف لنا من نحن، ولماذا أصبحنا ما نحن عليه. باختصار، ستسمح لنا هذه القصة بفهم هويتنا من خلال اكتشاف (باستعمال مصطلحات ريكور) هويتنا السردية.

| كريستوفر لاش: الفرد لا يعرف نفسه، وهذه اللامعرفة بالنفس هي مصدر الانحرافات النفسية الخطيرة |

لاحظ أنّ ريكور لو كان مخلصًا للتمييز بين العينية والذاتية، لكان قد استفاد من استخدام مفهوم الذاتية السردية، لأن ما نختبره عند سردنا لقصة حياتنا هو الشعور بالذاتية (الإبسي) مدركة من الداخل، وليس العينية، الشخص الذي لديه مثل هذه التركيبة الجينية، أو شهادة الميلاد هاته.

ومع ذلك، طالما أننا، بمفردنا، أو بمساعدة معالج محترف، نظل مشدودين إلى الوضوح المعمي في حياتنا الداخلية في محاولة لاستخلاص قصة منها، فإن البحث عن جوانب معينة من الذاتية (الإبسي) أمر منطقي.

وما عليك سوى التراجع خطوة إلى الوراء، وستظهر سلسلة من الأسئلة: هل هذه القصة كاملة، أم جزئية؟ دائمة، أم موقتة؟ هل هذا صحيح، على الأقل إلى حدٍّ ما؟ هل الراوي موثوق فيه؟ هل الأعراف والقيم التي يؤمن بها الراوي عندما يروي قصته هي نفسها التي وجهته كفاعل في القصة؟ الإجابات عن هذه الأسئلة هي: “ربما”، “إلى حد ما”، “ليس بالضرورة”، “ليس دائمًا”(17).

ما يؤسسه هذا النوع من السّرد ليس سوى المظهر النفسي للشخص، أو، بالأصح، الصورة الذاتية النفسية. تلك الصورة الذاتية التي تتغير في كل مرة تنبهر بالاكتشافات الجديدة في أعماق الذات والماضي، فيقدم الراوي نسخة جديدة من قصته.

وبعبارة أخرى، فما كان يمكن أن يسميه ريكور بالذاتية السردية، لكنه عيّنه على أنه هوية سردية، هو، في أحسن الأحوال، مجرد اسم آخر لمعرفة الذات. وفي أسوأ الأحوال، هو فقط وسيلة لإضفاء الشرعية على ألعاب الذات اللانهائية.

اسمحوا لي، إذًا، أن أستنتج أنه بعيدًا عن كونها نتيجة للسرد والصور الشخصية والصور الذاتية النفسية، فإن هوية كل فرد، بما في ذلك مولوي وقيصر، هي معطى أولي لا يُمكنُ أن توجد من دونه هذه المحكيات، وهذه الصور الشخصية والصور الذاتية النفسية.

- هوامش:

تنويه: الإحالات من الرواية، ومن كتاب لايبنتز، مأخوذة من الترجمة العربية لهذين العملين. كما أنني استفدت من الترجمة العربية لكتاب “الكينونة والزمان” لمارتن هايدغر، التي أنجزها فتحي المسكيني.

1 . صامويل بيكيت، مولوي، ترجمة محمد فطومي، دار المدى، العراق 2018، ص28.

2 . مولوي، ص28.

3 . مولوي، ص34.

4 . مولوي، ص53.

5 . لايبنتز: مقالة في الميتافيزيقا، تقديم وترجمة وتعليق الطاهر بن قيزة، مراجعة جورج زيناتي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت 2006، ص 135 ــ 136.

5 . المرجع نفسه، ص136.

6 . المرجع نفسه، ص139.

7 . المرجع نفسه، ص139.

8 . John Searle, « Proper Names », Mind, no 67, 1958, p. 166-173.

9 . Cf. Saul Kripke, Naming and Necessity, Cambridge, Harvard University Press, 1980. 10

11 . Abriel Marcel, Le Mystère de l’être [1951], Paris, Présence de Gabriel Marcel, 1996, p. 152.

12 . Paul Ricœur, Soi-même comme un autre, Paris, ةd. du Seuil, 1990, p. 140-148.

13 . Voir ibid., p. 167-180.

* [ يقول ميشيل فوكو: “إن معرفة الروح التي نجدها في علم النفس التجريبي تخضع للفن النفعي، أما المعرفة التي نجدها في الأعمال الأدبية فتخضع للفن لذاته (مجردًا من أي منفعة). لا تزال هناك طريقة أخرى للبحث عن المعرفة بالروح: إنها تلك التي تتمثل في السعي وراء هذه المعرفة لذاتها، من دون إخضاعها لأي غائية أخرى.

إن علم النفس الذي تم تشكيله على هذا النحو هو علم تأملي، أو نظري. بدأ علم النفس التأملي في الآونة الأخيرة نسبيًا. التأمل، البحث عن الحقيقة بحد ذاتها، يرتدّ أصله إلى اليونان. بدأ الإغريق من هذه الروح التأملية، كما قالوا، بتخيل العالم المادي أولاً،

وبالتالي، في الوقت نفسه الذي اكتشفوا فيه خصائص الأرقام والأشكال الهندسية، قاموا ببناء أنظمة نشأة الكون في فترة ما قبل سقراط: هذا كان من عمل أولئك الذين يسميهم أرسطو بالفيزيائيين. ثم، ذات يوم، تحول الاهتمام التأملي من العالم الخارجي إلى العالم الداخلي: وكان هذا من عمل سقراط وخلفائه”. انظر:

Michel Foucault, Les formes des psychologies, Revue Philosophique de la France et de l’Étranger, p337-357.]

14 . Martin Heidegger, تtre et temps [1927], trad. François Vezin, Paris, Gallimard, 1986.

15 . Cf. Philip Rieff, The Triumph of the Therapeutic, New York, Harper and Row, 1966.

16 . Cf. Christopher Lasch, The Culture of Narcissism, New York, Norton, 1979.

17 . نعثر على فحص واضح للمعاني اللغوية والفلسفية لمصطلح “الهوية” في: Vincent Descombes, Les Embarras de l’identité, Paris, Gallimard, 2013.

ضفة ثالثة