“المقارنية ونظرية الأدب”.. نحو التخلص من سلاسل المركزية الأوروبية

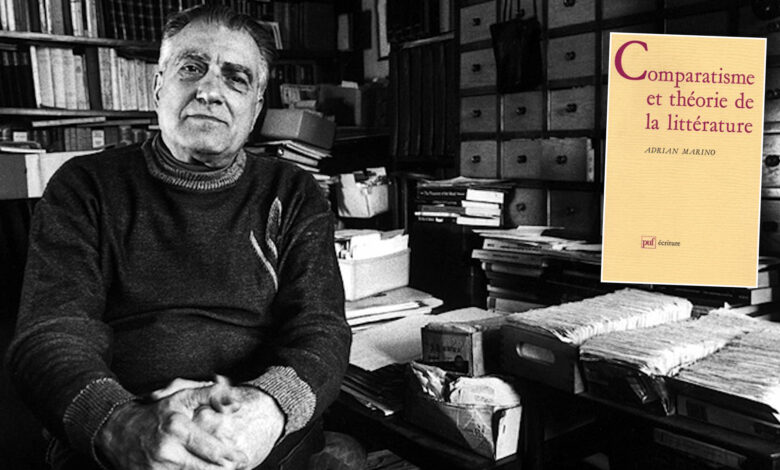

بخلاف الرؤية المتحجرة التي تقرّر في ماهية الأدب المقارن دون الاستناد إلى أدلة حاسمة، يستكشف أدريان مارينو، مسنودًا بجهود رينيه ويليك ورونيه إتيامبل، إمكانيات أرحب لتجديد المقارنية على أساس بويطيقي (شعري).

إن مفهوم الأدب المقارن، مثله مثل كلّ المفاهيم العلمية لا يمكن الإلمام به إلا في سياق تاريخي، ما يعني القابلية للانفتاح على دلالات أخرى تعطيه أبعادا جديدة. وهذه رؤية مشروعة في عصر العولمة حيث تتجه الثقافات نحو مزيد من الانفتاح والتفاعل.

من هنا إذا كان صدور كتاب أدريان مارينو في أواخر الثمانينيات يسهم في السياق الفرنسي في خلق مناخ ملائم للإصغاء لمجموعة من الجهود التي كانت مشتتة آنذاك لكنها اليوم تعرف حوارية عميقة، وهنا يمكن الإشارة إلى الأثر الذي أحدثته ترجمة كلّ من هومي بابا وجوديت باتلر وغاياتاري سبيفاك وبول لازاريس وبنديكت أندرسون وفريديريك جيمسون وآخرين، فإن الترجمة إلى العربية تكتسب قيمتها في السياق الذي يحيط بالدراسات الأدبية اليوم، وهي تواجه أسئلة تطاول جدواها وقدرتها على تجديد المعرفة بالأعمال الأدبية.

وأعتقد أن هذا المسار يشارك فيه مجموعة من الباحثين المغاربة والعرب بشكل جدّي سواء من خلال الترجمة أو الأعمال البحثية.

إن ترجمة الكتاب الرائد “المقارنية ونظرية الأدب” عمل صعب بلا شك. ليس لأن الكتاب يؤسس لجديد في مجال المقارنية، ويطمح مؤلفه إلى بناء نظرية تستمدّ مقوماتها الجمالية والبنائية من آداب العالم كافة، وإنما أيضا لأنه من بين الأعمال الأساسية التي ترمي، مدعومة بفكرة كونية الأدب، إلى تحطيم الأسوار التي شيدها جزء من الفكر الأدبي الغربي الذي، من فرط المغالاة في الاحتفاء بالذات، لا يبصر إلا بالأدوات التي أوجدها لنفسه.

وذلك في مسعى لبناء فكر أدبي مغاير جوهره أن نظرية الأدب لا يُمكنُ أن يكون لها شأن، ولا أن تكون تصوراتها قابلة للتعميم ما لم تؤسّس افتراضاتها وأدواتها النقدية على التأمل في الأعمال الأدبية المنجزة في مختلف الثقافات بغضّ النظر عما إذا كانت هذه الأعمال صغيرة أو عظيمة، معروفة أو غير معروفة.

هكذا يكتسب كتاب “المقارنية ونظرية الأدب” الأهمية بوصفه عملًا يُحرّضُ على التخلص من سلاسل المركزية الأوروبية، وكسر الأصفاد التي ظلت تُكبلُ الفكر الأدبي وتَمنعُ التواصل والحوار بين الثقافات. إنّه عمل مفيد يسهمُ في تغذية النزوع في اللغة العربية إلى ولوج عوالم أخرى. ومن هذه الزاوية، فإن الترجمة الجيدة لكتاب مارينو والتي من شأنها أن تنهض بدورها الخلاق، تقتضي أولًا الإحاطة بموضوعه إحاطة واسعة. ومما لا شك فيه أن الباحث العربي القاسي بذل في هذا المستوى جهدًا مهمًا ولافتًا.

تنخرط هذه الترجمة أيضًا ضمن مجموعة من الجهود التي تعنى بترجمة النظرية الأدبية ونقل مصطلحاتها إلى العربية، وهو شغل أساس يتميز به الأستاذان عبد النبي ذاكر وحسن الطالب، المشرفان على عمل الباحث، ومن المعروف أنهما كرسا جهدًا مقدّرًا منذ أكثر من عقدين لنقل نصوص أساسية من النظرية الأدبية التي صار التفكير فيها هاجسًا مركزيًا، لا في البلاد الغربية التي نشأت فيها وحسب، وإنما في سائر بلاد العالم بعد التحولات العاصفة التي طاولتها في ما يتصل بعلاقتها بموضوعها (الأدب). لذلك من الطبيعي أن يَنعكسَ أثر الأستاذين المشرفين في عمل الباحث سواء من حيث اختيار الموضوع أو المنهج المعتمد في الترجمة.

تعتمد الأطروحة التقاليد الأكاديمية المعروفة في مجال الترجمة بصورة عامة، وتحديدًا في ذلك الباب المتعلّق بالترجمة العلمية التخصصية التي تعنى أساسًا بنقل الأعمال المنتمية إلى حقل معرفي محدّد والتي تتميز بكونها ذات قيمة كبيرة سواء أكانت هذه القيمة على مستوى المنهج أو المادة أو النتائج التي تنطوي عليها.

ولما كانت العلوم بمختلف أنواعها تنطوي على أسرارها الخاصّة التي لا تبين إلا للعارفين بها والمشتغلين فيها، فإن الترجمة ها هنا، تصبح عملية معقدة تنطوي على صعوبات حقيقية قدّ تجعل القيام بها مهمة عسيرة لا يمكن أن ينهض بها مترجم واحد، وهذا البعد يضغط بقوة في مجال ترجمة العلوم الإنسانية والاجتماعية.

لذلك نلفي ترجمات متعدّدة للعمل الواحد في نفس الفترة أو بعدها بقليل إما لعدم الاطمئنان لها (حالة ترجمة كتاب عبد الله العروي: الإيديولوجية العربية المعاصرة)، وأحيانًا بعد مرور فترة معيّنة يتغير معها أفق الانتظار ويتجدّد الفهم (النصوص الكبرى التي تبلغ من الصفاء والنقاوة ما يرسّخ الاعتقاد باستحالة وجود ما يقابل غنى عبارتها في لغات الناس أو في لغات الفلسفة[1]).

لنقل إن تخصص الباحث العربي القاسي في الأدب المقارن، وإلمامَه باللغتين، هو الذي يفسّر أهمية هذه الترجمة، وحرص صاحبها على مراعاة الشروط الأكاديمية، حيث جاء عمله متضمنًا مقدّمة تضع المقارني أدريان مارينو وعمله في السياق الملائم الذي يتيح للقارئ في اللغة المترجم إليها استقباله وفهم أطروحته.

وهذا الأمر إن كان تقليدًا عند مجموعة من المترجمين، فإننا نلفي ترجمات لأعمال مؤسّسة في مجال الإنسانيات والاجتماعيات لكنّ المترجم لا يجشم نفسه عناء كتابة مقدّمة لها تسهل على القارئ الولوج إلى عالم المؤلف، ويضاف إلى تقديم الترجمة، الفهارس التي تضمنتها الأطروحة، وخاصّة فهرس المصطلحات الذي ضمّنه الباحث أهمّ الكلمات المفتاحية في مسعى لضبط الترجمة من جهة، وتسهيل الولوج إليها من جهة ثانية.

أغنى الباحث عمله بهوامش أساسية منها ما سُخّرَ توضيحًا لما استغلق من المفاهيم والعبارات التي ألف أدريان مارينو استعمالها على وجه المجاز وليس التقرير أو استتمامًا للمعنى وتيسيرًا للفهم. ويعدّ هذا الإجراء من جملة المقومات والشروط التي ينبغي أن تتوفر في الترجمة العلمية في حقلي العلوم الإنسانية والاجتماعية كي تكون ترجمة دقيقة قادرة على إحداث أثر في الثقافة المستقبلية.

خاصّة إذا علمنا أن قارئ النص النظري النقدي يجد نفسه أمام ممكنات عديدة يتولّد معها من الحيرة أكثر من اليقين. كما أنه استطاع أن يتصل بمراجع متنوعة، ليس من بينها فقط أعمال أدريان مارينو والمقالات التي كتبت عنه، وإنما أيضًا مراجع أساسية في الأدب المقارن عربية وأجنبية، ولقد توفق الباحث في أن يستخلص من هذه المدونة المرجعية ما يعمق عمله الترجمي ويضيف إليه.

لا شكّ في أن دور المترجم أساسي ومحوري فيما يتعلق بتأطير النص المنقول وتوجيه عملية استقباله لدى المتلقي إلى وجهة معينة. والملاحظ على مستوى دراسة المتن، وهذا عمل يندرج أيضًا ضمن هذا التأطير، أن الباحث حاول الاقتراب من الأطروحة التي يتأسس عليها العمل، وأبرز مسعى مؤلفه إلى بناء نظرية كلية للأدب ترتكز على تلمس الثوابت فضلًا عن الاستقراء التعميمي.

لكن ما ينقص دراسة المتن هو وضع عمل أدريان مارينو في السياق الذي يحيط بالأدب المقارن اليوم سواء في أوروبا وفرنسا بالتحديد، خاصّة مع الأزمة التي شهدتها نظرية الأدب منذ الثمانينيات والأعمال التي ظهرت مع مطلع الألفية الثالثة والتي تؤكد الحاجة الماسة لضرورة بناء فكرة مختلفة عن الأدب تقطع مع المفهوم الحديث الذي يرتدّ إلى القرن الثامن عشر مع الرومانسيين الألمان، والأخوين شليغل، والعمل الذي اضطلعوا به ضمن مجلة الأثنيوم.

ومن المعروف أن الاستقلالية (استقلالية العمل الأدبي) تشكل نقطة الارتكاز التي يقوم عليها التصور الرومانسي للأدب، وهو ما عملت البنيوية على ترسيخه خلال الفترة الممتدة من الستينيات إلى الثمانينيات. وهذا ما نبّه إليه روبير إسكاربيت في مقال بعنوان: DE LA LITTÉRATURE COMPARÉE AUX PROBLÈMES DE LA LITTÉRATURE DE MASSE نشر في ستينيات القرن الماضي عندما سجّل ملاحظتين هامتين:

الأولى، هي أن الظاهرة الأدبية لا تتضمن بالضرورة المحتوى نفسه والبنية نفسها في سياقين قوميين أو تاريخيين مختلفين حتى لو كان لها نفس الاسم. في الواقع، يقول إسكاربيت، إن معظم المفاهيم الكبرى التي يستخدمها مؤرخو الأدب ونقاد الأدب (الباروك، والرواية، والأسلوب، وما إلى ذلك) هي تسميات تغطي على الحقائق المتباينة التي لا يمكن إدراكها إلا من خلال الإشارة إلى تاريخ المجتمعات التي تتحقق فيها تلك الأعمال.

أما الثانية فهي أن فكرة “الأعمال الكبرى” بعيدة كل البعد عن الوضوح. بالنسبة للمقارني، فإن العمل العظيم هو ليس بالضرورة العمل الذي تحدده المعايير الجمالية (التي تختلف من مجتمع إلى آخر)، ولكنه العمل الذي يمارس تأثيرًا أكبر وأغنى قياسًا إلى جميع الأنواع. في كل فترة يؤدي الأدب المقارن إلى التشكيك في التسلسل التراتبي للأدب.

وبالتالي إلى استجواب المختارات التي تشكّل صورته. عندما يعلم المرء أن هذه المختارات تمثل نسبة أقل من الأعمال المنشورة بالفعل على مر القرون، يحق له أن يتساءل عن مدى صحتها أو على الأقل عن طبيعة التصنيف الذي نتجت عنه.

إذًا في الوقت الراهن هناك أعمال كثيرة يشغلها هذا الهاجس مثل أعمال تودوروف وأنطون كومبانيون وجان ماري شايفر ووليام ماركس وألكسندر جيفين وفلوران كوست… يؤكد هؤلاء الدارسون على أهمية مراجعة الرؤية السائدة عن الأدب، بشكل يأخذ في الاعتبار أن الأدب ليس فكرة غربية وحسب، وإنما هو متحقق في كلّ الثقافات.

وهذا ينسحب على دراسة بعض الأجناس مثل الرواية، وهنا يمكن الإشارة إلى جهود باحثين بارزين في حقل المقارنية هما فرانكو موريتو وجون بيسيير، وكلاهما يقرأ الرواية ضمن مجال أوسع يتحرّر من إكراهات نظريات الرواية الغربية.

من هنا فإن السؤال الذي يطرح نفسه في ما يخص مسعى أدريان مارينو هو كيف يمكن بناء نظرية تتأسس على ثوابت في الآداب المختلفة، في الوقت الذي نجد فيه أن نظرية الأدب التي استندت في درسها للأدبية على فكرة وجود بنيات أو ثوابت مهيمنة، ما فتئت تنأى بالنفس عن هذه الفكرة، بل إن من المنظرين من قام بنقضها مثل رولان بارت في كتابه “س/ز” عندما شدّد، خلافًا لما ذهب إليه في “التحليل البنيوي للحكي”، على أن ما يهم في دراسة النصوص هو السمة الخلافية التي تميزها.

ومن هذه الزاوية لا يكتسب الأدب العالمي قيمته فقط من وجود ثوابت أو مشتركات، بل أيضًا من خلال الاختلافات أو التفردات التي تعزز التنوع الثقافي العالمي.

لا شكّ في أن تنسيب مقترحات أدريان مارينو على ضوء مجموعة من الأعمال التي تجدد الأدب المقارن والأدب العالمي في مطلع الألفية الثالثة يمثل نهجًا ضروريًا، وذلك بفتح المقارنية على اختصاصات جديدة في مسعى لتفادي الوقوع في النسق نفسه الذي عمل مارينو على تفكيكه والدعوة إلى مجاوزته.

في هذا السياق يشير آن توميش، في مقدمته لأعمال المؤتمر العشرين للجمعية الدولية للأدب المقارن الذي انعقد بجامعة باريس السوربون في حزيران/ يونيو 2013، إلى مسألة مفادها أنه بالرغم من الأزمة التي يواجهها الأدب المقارن منذ أن ألمح إلى ذلك رينيه وليليك، وتبعه نقاد آخرون مثل سوزان باسنيت وغاياتاري سبيفاك وتوتوسي دي زيباتنتيك وآخرين، فإن ما يتعين التشديد عليه هو أن ثمة سياقًا معاصرًا خاصًا لا يمكن للأدب المقارن أن يظل بمنأى عن التأثر به.

يقول آن توميش: “تؤثر العولمة الاقتصادية على اقتصاد الكتب والفنون والثقافة بأكمله؛ ويؤدي تطوير أجهزة الكمبيوتر وتقنيات المعلومات والاتصالات الجديدة إلى إعادة التفكير جذريًا في وضع المؤلف ووضع النص وموقع القارئ ودوره؛ علاوة على ذلك، فإن صعود القوميات الذي يزامل تطور الليبرالية والعولمة الاقتصادية، يصاحبه التشكيك في المفاهيم التي تعتبر مركزية لأي مقارني مثل مفهومي الأجنبي والغيرية”[2].

ومن الجوانب الإيجابية التي يكتسيها هذا التنسيب، هو أنه يساعد على إلقاء الضوء على مجموعة من التحولات التي يشهدها مفهوم الأدب في العشرية الأخيرة، حيث الانتقال من التركيز على الخصائص والمقومات الشكلية في تحديد الأدبية إلى الاهتمام بالأبعاد الثقافية مما يضفي على مفهوم الأدب أبعادًا جديدة.

وهذا ما أشار إليه أحد نقاد الأدب العالمي، دافيد دامروش، عندما كتب: “وعلى الرغم من أن حدود الأدب قد ضاقت في المنتصف الأول من القرن العشرين، فقد انفتحت بشكل مطرد في العقود الأخيرة.

فالأنطولوجيات الأدبية تشتمل الآن بانتظام على النصوص الدينية والفلسفية والمقالات والكتابات السيرذاتية، إضافة لنماذج من الأدب غير التخيلي مثل القصائد والمسرحيات والتخييل بالنثر. لقد اتسع الأدب لما هو أبعد بكثير من التعريف الأصلي الذي أعطي له في القرن التاسع عشر، ليشمل المؤلفات الشفوية لشعراء العامية.

وكثيرًا ما توجد السينما في مقررات الأدب، حتى وإن كان الحوار جزءًا منها وليس بالضرورة جوهريًا”[3].

أخيرًا، إن قراءة كتاب “المقارنية ونظرية الأدب” في الترجمة العربية تبيّن للمتتبع لشؤون الأدب المقارن الذي ظلّ في منطقة الظل لمدة طويلة، أن إقدام الباحث العربي القاسي على ترجمة هذا المؤلّف الشهير كان بحق مغامرة كبيرة.

إذ للمرء أن يتصور وهو بإزاء باحث متبحر وموسوعي مثل أدريان مارينو الذي تتخلل مدونته ثقافات عديدة، فضلًا عن التيارات الفكرية والنماذج والنظريات التي حاورها، حجم الجهد والعناء والصبر والذكاء الذي يتعين أن يبذله أي مترجم يتوخى الاقتراب من عالمه ومدّ الجسور التي يمرّ عبرها فكره.

وأستطيع القول إن العربي القاسي وهو ينجز هذا العمل القيم منطلقًا من أسئلة محددة وبوعي منهجي واضح ومتماسك، يقدّم إضافة مثيرة للاهتمام إلى الأدب المقارن في السياق العربي.

- هوامش:

[1] فتحي أنقزو، ترجمة النص الفينومينولوجي: أي لغة لفلسفة اليوم؟، مجلة العربية والترجمة، السنة الخامسة، العدد 13، ربيع 2013، ص108.

[2] Anne TOMICHE, Le comparatisme comme approche critique, p.11-12

[3] . David Damrosch, In, Alexandre Geffen, L’idée de la littérature De l’art pour l’art aux écritures d’invention, op., cit , p.100.