الفلسفة في السعودية

خلال زيارتي الأخيرة للسعودية، لاحظت استبشاراً كبيراً في الوسط الثقافي بقرار السلطات الحكومية الشروع في تدريس الفلسفة في التعليم الثانوي، في إطار مقاربة الانفتاح والتحديث التي تنتهجها الدولة منذ سنوات.

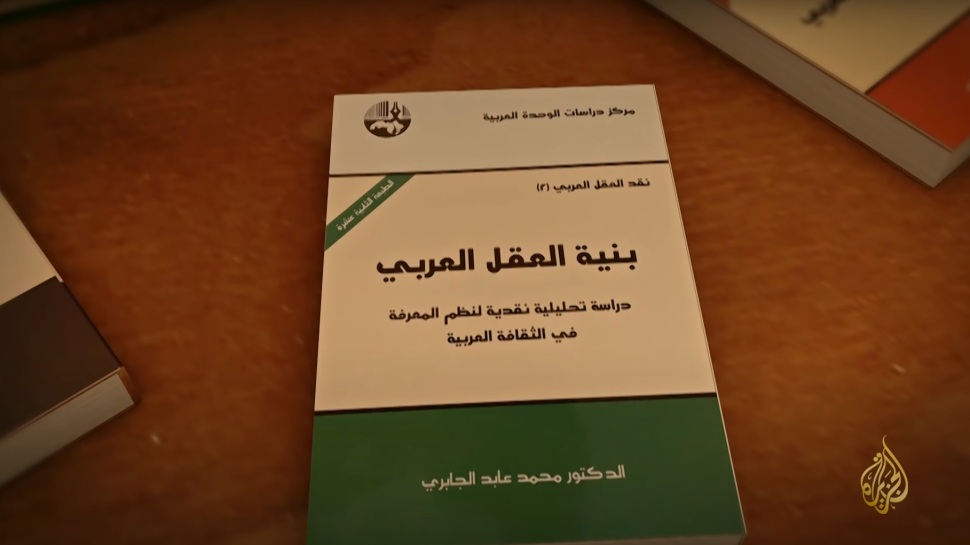

وبحكم احتكاكي بالوسط الثقافي السعودي، أعرف حجم الاهتمام الواسع بالفلسفة والإقبال الكبير على كتبها في هذا الوسط، إلى حد أن المفكر المغربي الراحل محمد عابد الجابري كان يقول لي إنه يتوقع أن تشرق شمس الفلسفة عربياً من السعودية, بعد أن تقلص الاهتمام بها إلى حد بعيد في بلدان المشرق العربي في العقود الماضية.

القرار السعودي بتدريس الفلسفة انطلق بوضوح من أهمية الفكر النقدي والمنطق البرهاني في دفع العقل الإنساني وتحريره من التعصب والتطرف وتأهيله لقبول التسامح والاختلاف، وهي قيم مطلوبة اليوم في مجتمعاتنا التي اختطفت دينَها وثقافتَها الجماعاتُ الراديكاليةُ المتشددةُ.

صحيح أن الصورةَ التقليدية السائدة في الحقل الثقافي حول الفلسفة لم تكن في الغالب إيجابية منذ قرون، رغم أن الفلسفة تحولت منذ القرن الرابع الهجري إلى رافد ثابت من روافد تراثنا العقدي والأخلاقي بما يتعارض مع الأحكام المسبقة المنتشرة.

ما لا يدركه الكثيرون هو أن خطوط التداخل الكثيف بين الفلسفة والدين في تراثنا الإسلامي أخذت ثلاثة مسالك كبرى، يتعلق أولها بالمنظور العقدي من حيث الترابط العضوي بين المبحثين الكلامي والفلسفي،

ويتعلق ثانيها بالإطار المنهجي الصوري للعلوم الإسلامية الذي تشكل أساساً من المنطق الأرسطي الذي هو خلاصة الفلسفة اليونانية، ويتعلق ثالثها بالفكر الأخلاقي الذي تشكل أساساً حول نظرية النفس والفضيلة في أصولها اليونانية.

فلم يكن فلاسفة الإسلام الكبار مجرد مترجمين لفلاسفة اليونان، بل كان لهم الدور الأساسي في بلورة تحول نوعي في مشروع الميتافيزيقا الأرسطي من خلال المرجعية العقدية الإسلامية، بما عكسته المقاربة السينوية من تمييز بين الماهية والوجود، والتي حددت تاريخياً تشكل السردية الفلسفية الحديثة.

كما أن منظورهم للمنطق لم يكن تقليداً للمنهج الأرسطي، وإنما توظيفاً صورياً لمعايير العلم البرهاني في ضبط مسائل التشريع (أصول الفقه) والتأويل (تفسير النص) وفق حاجيات بناء منظومة علمية دقيقة في التقليد الإسلامي.

ما انطلق منه فلاسفة الإسلام في احتضانهم للفكر اليوناني مع العمل على مراجعته وتجديده هو التصور الإسلامي بوحدة الحقيقة على اختلاف أنماط صياغتها، بما يعني أن ما يتوصل إليه العقل السليم ويؤكده البرهان الدقيق هو حقيقة دينية، ودائرة الاختلاف مقبولة باعتبار تعددية أوجه التأويل بحسب تعدد أوجه الوجود، كما كان يقول أبو حامد الغزالي.

لقد أدرك رواد النهضة والإصلاح من العرب أهمية الدرس الفلسفي في تحديث المجتمعات العربية الإسلامية، وتكفي الإشارة هنا إلى دور الإمام محمد عبده وتلميذه مصطفى عبدالرزاق في بناء مدرسة فلسفية حديثة في مصر، ومن قبلهما دشن الطهطاوي الترجمة الفلسفية بتعريب عدد من نصوص التنوير الأوروبي الهامة.

في بلاد الشام والعراق، دخل الدرس الفلسفي مع بدايات الفكر التحديثي التنويري، لكن كما كان الشأن في مصر، قضت الأيديولوجيا الثورية تدريجياً على الحضور الفلسفي، رغم أن جمال عبد الناصر كان من قراء عبد الرحمن بدوي.

وقد تأثر بكتابه حول نيتشه الذي شدد فيه على صورة البطل صانع التاريخ، كما أن مؤسس حزب «البعث»، ميشل عفلق، كان له تكوين فلسفي قوي وتأثر واضح بالفيلسوف الفرنسي برغسون في تصوره للروح العربية.

وفي تونس، كان بورقيبة شغوفاً بالفلسفة، مطلعاً على فكر التنوير الأوروبي ومتأثراً بوضعية أوغست كونت، كما كانت تربطه صداقة مكينة بالفيلسوف الفرنسي ميشال فوكو الذي درّس في الجامعة التونسية في أوج عطائه، ولا شك أن كثيراً من قراراته الاجتماعية الجريئة كانت من وحي هذا التأثير الفلسفي.

ومن البديهي، أن صعود موجة التطرف الديني لها صلة مباشرة بتراجع الفلسفة في الجامعات العربية، إلى حد أن المباحث الكلامية نفسها كادت تختفي من كليات الشريعة بذريعة ارتباطها بالفلسفة، وكذا الدراسات المنطقية التي لا غنى عنها في مناهج أصول الفقه، وبنفس الخلفية تم التحامل على الفكر الصوفي باعتباره فلسفة مقنَّعة.

لقد انقشع الوهم الذي ساد فترة طويلة في العالم العربي بأن الفلسفة مجرد ترف فكري، وأن المدخل للتحديث هو الدراسات العلمية والتقنية التجريبية، وظهر من الجلي أن عش التطرف والتعصب هو كليات العلوم والتقنيات التي استولت عليها الجماعات المتشددة نتيجة لغياب التأطير الفلسفي.

مع العلم أن الأفكار والأطروحات العلمية بما فيها التصور التجريبي للطبيعة نفسه نشأت في الحقل الفلسفي.

كان الفيلسوف الألماني هايدغر يقول «إن العلم لا يفكر»، ويعني بهذه العبارة أن مداره هو النجاعة العملية والسيطرة على الطبيعة، لا التفكير العقلاني النقدي في أوضاع الإنسان الفردية والجماعية.