المدونة الروائية العربية الراهنة

يثير سؤال هذه القراءة المقترحة الرئيسي؛ إشكاليات عدة تتجه نحو: السياق والنص والتلقّي والكاتب، ذلك أن كلّ جانب من هذه الجوانب يلقي بتبعاته على سؤال الرواية الرّاهن، حيث إن لكل منها تبعاته وآثاره على المدونة الروائية.

- الإشكالية الأولى: السياق التاريخي للمنتج الروائي الراهن

تشكل قراءة الحدث المعاصر في ضوء السياق التاريخي مدخلاً شائعاً في دراسة الظواهر الأدبية، بل أحد أبرز المداخل لقراءتها، غير أن بعض تطبيقات هذه الرؤية تكشف عن سلبيات تبدى أشهرها في محاولة إسقاط الماضي على الحاضر، إذ استنفر عدد من الدارسين والمتابعين رؤاهم لمقارنة “حدث الثورات العربية” بما حدث في تاريخ الحياة العربية المعاصرة من مثل: النكسة والنكبة وتحرير الجزائر وسواها من أحداث مشابهة.

غير أن الحديث عن الثورات المعاصرة، خاصة السورية، مختلف جداً من جهة الأيديولوجيا والآخر وأسباب النشوء والمآلات. ولعلّه من الصعب قراءة حدث الثورات العربية المعاصرة في ضوء ذلك، لأسباب تخصّ طبيعة الحدث والنصوص معاً، ذلك أن كثيراً من التحوّلات التاريخية السابقة حدثت في ظل رأي عام، كان أقرب للتوحد في الرؤية والاتفاق عليها من سواه، وهذا غائب اليوم تجاه حدث الثورات العربية، ليس لأن الناس لم تعد تميل إلى اتحاد الرأي ومناصرة القيم والمبادئ والأخلاقيات، التي يؤكد عليها الجانب المحيط فحسب، بل لأن العصر الحالي يشهد فلسفة مشتتة قادت إلى المفاهيم التفكيكية في الحياة وحرص على هدم المقدسات، التي أقرّتها الدولة الحديثة بمفاهيمها المختلفة المتمثلة في العائلة وسواها، وقد ساعد على ذلك تعدد مصادر المعلومة وما أحدثته وسائل التواصل الاجتماعي من غزارة معلوماتية تكفّلت بالقضاء على الأبنية التراكمية في الثقافية والاتجاه نحو الأبنية المتداخلة، فصارت كل التفاصيل تُولَد في خضم الأسئلة، وتقوّضت المقدسات، وبات هناك من يعيش معنا ويمكن أن يدافع عن الدكتاتور مثلاً أو عن المستعمر، إضافة إلى أن تحديد “العدو” الآخر فيما سبق كان أسهل بكثير في ظلّ سلطة مفاهيم الطبقات وأصحاب القرار.

إن الجسر الفكري الذي تمر به الحضارة البشرية أبقى النيران مشتعلة، لكلٍّ الحقُ في إيقاظها وتنويمها، لقد حدث ما يمكن تسميته فلسفياً: يوميات “قتل الأب”، ففي كل صباح ثمة خلع جديد ولباس جديد توجهه المصالح والمتغيرات وغزارة المعلومات وعدم وجود بوصلة لها، وكون امتلاكها سلطة في ذاته.

وقد ترافق ما سبق بأن شهدت المرحلة الحالية مفاهيم مختلفة متجددة في نظرية الأدب والكتابة، واختلاف الدور والوظيفة، فما كان يراد من الأدب في مراحل سابقة تكفّلت به الصورة، وما كان يمكن أن تقدمه الرواية من رصانة تكسر على صخرة التوثيق والسردية واليوميات والتجربة الشخصية، وبات عصر ازدهار الرواية هو عصر ازدهار القصة القصيرة جداً نفسه وسيادة الصورة، أما سلطة الناشر أو الرقيب فقد تبدّدت، فمن تمنعه حدود الدولة الوطنية ينتمي إلى دولة فيسبوك وتويتر وإنستغرام، ولعل صورة في إنستغرام مثلاً أبلغ من مئة خطاب لزعيم سياسي، وفي ظل هذا الخضمّ أخذ الأدب يلتفت يمنة ويسرة وإلى الأمام وإلى الخلف تشتعل فيه الحيرة، أيواكب ما يحدث فيفقد ما عُرِف عنه، أم يتقوقع فيموت!

وهذا ما جعل الكثير من تلك القراءات التي تحاول الحديث عن تجارب الحاضر في ضوء الاسترشاد في تجارب السابقين قراءات قاصرة لأنها تنطلق من قيم ثابتة، أما ثنائيات الأسود والأبيض فبدا أنها لم تعد صالحة لمقاربة الواقع الذي نحياه، ولذلك كان التباين شاسعاً بين الكتاب من جهة والمتابعين من جهة ثانية، فقد وجد الروائيون أن ما يُكتب عن نصوصهم أقصر ممّا قالوه، فيما وجد الدارسون المنطلقون من تلك الاستراتيجية أن النصوص التي يقرؤونها كثيرة المشاغبة، بحيث بدت ضعيفة وكثيرة الحركة وشقيّة أمام سياجاتهم القديمة، وظهر أنها نصوص عادية لا ترقى إلى ما قرّ في أذهانهم من تصوّرات عن نصوص صلدة شكلتْ وتشكلتْ في ضوء نظرية أدب مختلفة.

إن معايشة القارئ واكتواءه بنار اليومي تجعل قراءته للنص الروائي غالباً ما تكون قراءة منطلقة من موقع المتلقي وعلاقته بالحدث، والزاوية التي يمكن من خلالها أن يقاربه

ثمّة حالة أقرب إلى عرض “الشو” الأدبي والفكري والثقافي والإعلامي، تكاد تكون الحقيقة فيها مغيّبة، فالمهم هو ما توصله للآخر وليس ما تقوم به أحياناً، ومثل هذا الغليان العالمي لا يمكن الرد عليه بحالات كتابية متعجلة، بل يحتاج إلى قراءات متأنية، تظهر على شكل نصوص نافذة إلى أعماقه، لكن السؤال الأكثر مرارة هو: من سيقرأ؟ ومن سيلغي الحقيقة التي تبثها وسائل تواصل الإنترنت ليثبت حقيقة الواقع؟ ومن يهتم بالحقيقة؟ وما هي الحقيقة في ظل “حقيقات” عدة نشهدها لكل لحظة بشرية؟

وبناء على ذلك أخذت مقولات كانت قريبة من اليقين مثل “التاريخ سينصف المظلومين” تتكسر على أسنّة الواقع، فما فائدة التاريخ والقويّ يفرض خرائطه ومقولاته وأفكاره ورؤاه؟ ومن قال إن الدولة التعددية تتيح حقوقاً متساوية لمواطنيها؟ وهل تم الانتقال من عهد النموذج الاجتماعي والطبقاتي إلى نموذج الشركات؟ وما تفرضه من خيارات في الطعام والشراب واللباس والعلاقات البشرية؟

إن التصدع كان من نصيب الجميع، القارئ والمتلقي والسياق والنص، لا أحد يستطيع الثبات، ولا يعرف نحو أيّ منطلق سينطلق؟ وما هي هويته الجديدة وهل من الحكمة التخلي عن هويته القديمة، أو إعادة النظر فيها؟

- الإشكالية الثانية: تتجلى في مأزومية النص الذي يعبر عن الحدث اليومي

عادة ما يكون اليومي من مهمة الخبر، أو الشعر الحماسي، أو القصة القصيرة جداً، أو الصورة، أما أن يكون من مهام الرواية فهذا ليس بمعتاد في تاريخها، لأن الرواية فنّ التأمل والتعدد والقراءة الهادئة، وعادة ما تكون الثورات أو الحروب وفقاً للمفهوم السائد قصيرة الأمد بحيث لا يتاح للنص الروائي أن يعبّر عنها وهي في طور التشكل، وهذا ما حدث في ثورات عربية مشابهة للثورة السورية، التي طالت حتى وصلت إلى السادسة، ويزداد تفتّحها، إضافة إلى أمر آخر يتجلّى في كونها دائمة التفتح في القضايا، ذلك أنها متفتحة على شؤون العالم وشجونه، فهي ليست إطاراً للحديث عن شعب ثائر ضد مستعمر، أو عن ظالم ومظلوم فحسب، بل كذلك لها جانب عسكري وديني واجتماعي وفكري وإنساني.

إنها نموذج الثورة الشاملة، التي تثير كل فترة مرحلة جديدة من القضايا والأسئلة الكبيرة على المستوى الوجودي، ونظراً لطبيعة المنطقة وحساسية الموطئ فإنها غدت ثورة كاشفة، استطاعت، حتى الآن، تغيير مفاهيم كثيرة على عدة مستويات: على مستوى المقاومة والممانعة والعلاقة بين الحاكم والمحكوم، والمستبدّ والحاكم، بين أبناء الشعب أنفسهم في مختلف تفاصيل حياتهم، وكذلك في علاقة أفراد الأسرة الواحدة، فخسر الأصدقاء أصدقاءهم وحدث الطلاق بين الأزواج، ولم تبق عائلة سورية لم يصبها الحدث السوري، بغض النظر عن الموقف من تفاصيل الحياة اليومية، إضافة إلى أنها عرّت الأيديولوجيات المختلفة مثل “عدد من اليساريين العرب” “وهمروجة مقاومة إسرائيل عند حزب الله اللبناني” ومناصرة القضية الفلسطينية، حيث تبين أن هذه القضايا مهمة عند الأنظمة بقدر خدمتها لاستبدادها وتسلطها.

ليست الثورة السورية بثورة مألوفة في تاريخ الثورات، بل هي ثورة محلية وعربية وإقليمية وعالمية، ثورة في الهوية والوجود والجغرافية والتاريخ، ثورة في التدين والسياسة والعلاقات الاجتماعية والاقتصاد، ثورة في المفاهيم القارة والراسخة التي ظنّ كثيرون أن لا شيء يحرّكها أو يكسرها أو أن الأسئلة ستطالها، وهي ثورة عالمية وجد كثيرون من أنحاء العالم أنها تمثل حلماً ما لهم، فجاؤوا لتحقيق حلمهم في الثروة أو الدولة أو الأخلاق أو الحرية أو التشدّد أو سوى ذلك.

فقد كانت سبباً بأن أعادت الكثير من الدول الإقليمية النظر في علاقاتها في ضوء ذلك، فتغيرت التحالفات والعلاقات، وما كان غامضاً صار مكشوفاً، وعالمياً كانت ثورة كاشفة كذلك، ليس للحكومات في أنحاء العالم بل للشعوب التي استقبلت اللاجئين السوريين وحكوماتهم والموقف منها. صارت الثورة السورية مرآة لتلك الشعوب التي تنعم بحياة مستقرة، لتعيد النظر في مفاهيمها القيمية تجاه المساعدة والتحمل والشيخوخة والقدرة على العطاء.

ولّد مثل هذا التعدّد والتنوع الكثير من الحكايات والسرديات والقصص اليومية والأحداث المتنوّعة التي مسّت أنحاء العالم كلّه، فصارت في كل تفصيل حكاية قابلة للحكي، وغدت الثورة السورية وتبعاتها موضوعاً عالمياً للسرد صدرت فيه عدد من الروايات التي نظرت إلى الموضوع من وجهات نظر مختلفة. فما انفك حدث الثورة عن توليد الجديد وكلما ظن المتابعون أنه قد قرّ وصار بإمكانهم الركون إلى وجهات نظر متعددة تفجّر الجديد. وبذلك فإن الروايات لجأت غالباً إلى اليومي، وإلى الإنساني وإلى عدم الحسم منسجمة مع الحدث كي تهرب من القراءة الأيديولوجية، لأن القراءة الحاسمة للأيديولوجيا لا يمكن أن تستمر في ضوء المتغيّر اليومي على المستوى الأيديولوجي والمستوى اليومي. فالنص المتابع لليومي يعيش المتغيرات، ويكتوي بنيرانها، وقد تكتوي هي بنيرانه، له من وهج اليومي الكثير، لكن الإبقاء على مسافة منه أمر لا يمكن تحصيله بسهولة، لذلك فإن الحديث عن جماليات تقليدية صار طلباً نافلاً، والحديث عن شخصيات محايدة أو لغة خالية من الأيديولوجيا غدت طلبات من المبكر العثور عليها.

- الإشكالية الثالثة: إشكالية المتلقي مع نصوص يعايش مرجعياتها

ثمة سؤال أول: ما المختلف الذي يمكن أن يقدمه نص روائي عن حدث معاصر، يتابع المتلقّي تفاصيله عبر التلفزة ووسائل التواصل الاجتماعي؟ بل يعايش عدداً كبيراً من شخوصه؟

إن معايشة القارئ واكتواءه بنار اليومي تجعل قراءته للنص الروائي غالباً ما تكون قراءة منطلقة من موقع المتلقي وعلاقته بالحدث، والزاوية التي يمكن من خلالها أن يقاربه، وقد شهدت حالة التلقّي تباينات عدة فما عُدَّ نصاً روائيا متميزاً عند شريحة من القراء، عدّه فريق آخر نصاً كارهاً ونصاً بعيداً عن الواقع، فالمقارنة مع الحدث اليومي إحدى نوافذ قراءته ولا يمكن التخلص من تبعاتها، ولا يمكن للقارئ المعاصر إن كان مكتوياً به أن يحيّد نظرته كلياً ويبحث عن نص خال من الأيديولوجيا.

ولا يمكن لمتلق شاهد على الحدث، أن يسلم نفسه للنص الروائي، ويغمض عينيه عمّا يراه، ولو حاول ذلك ودخل في لعبة الاستغراق القرائي الروائي فإن نشرة الأخبار قد تقطع عليه استرساله في القراءة وتخرجه من عالم النص نحو عالم الواقع، وبذلك فإن المقارنة حاصلة لا محالة بين الطرفين، ومن هنا فإن المهمة صعبة على كليهما، ثمة عملية ملاحقة ومقارنة بينهما، تجعل مهمة الرّوائي صعبة في تقديم نصه، والروائي من جهته كيف له أن يضع متعلّقاته جانباً حين يباشر تدوين نصه، وهو المكتوي بنيران الواقع وأوجاعه.

انتبه نقاد الأدب ومؤرخوه إلى أنه ما من أدب دون مناسبة، لكن السؤال الأصعب كان هل يموت الأدب بموت المناسبة؟ أم أن بعض أنواعه تثري المناسبة وتغنيها؟

ثمة عملية أقرب إلى الاستحالة منها إلى الواقع، خاصة أن جيلاً من الشباب الذين عدّت نصوصهم هي الأولى كانوا مع الثورة، وبذلك فإن المتلقّي ليس طرفاً محايداً أو جاهلاً بما يقوله الروائي في النص، والدهشة الإبداعية التي يمكن أن يحدثها النص الروائي ذات حظوظ ضعيفة، لكون وهج الحدث ودهشته ملغاة في هذا السياق، فما نقلته الصورة ونشرة الأخبار جاوز في دهشته ما يمكن أن يقدمه نص روائي، لذا بات على النص أن يبحث عن أدوات جديدة لتوليد دهشته.

إن المتلقي شريك الكاتب والنص في الكتابة والدهشة والتحليل والقراءة، لذلك تغدو روايات الميتا سرد في هذا السياق مهمة كون القارئ شريك الروائي في التأليف، إذ لا يمكن لنص يعرض له وقائع أن يدهشه، أو أن يلجأ الروائي لتقديم وجهات نظر وجماليات لا يمكن لمحلل سياسي عبر الشاشات أو الصحف أن يحققها.

إنها مهمة جديدة صعبة تقع على الروائي أمام متلق إشكالي يبحث عن المشاركة والدور، حيث يحاكم الكاتب في مختلف التفاصيل، ويحسب أن له الحق، الذي منحته إياه الصورة ووسائل التواصل الاجتماعي للمشاركة في كل تفصيل وتقديم رؤيته فيما يقوله الروائي، ثمة حالة معاندة بين الروائي والمتلقي، فيها الكثير من التحدي والتعقيد.

تجاوز متلقي الحدث اليومي ما منحته إياه نظريات السرد المختلفة من دور كبير ليأخذ الصدارة من كل من الكاتب والنص، حيث يعاود نسج النص وصناعته وفقاً لرؤاه، ليغدو كذلك صاحب رأي ورؤية في علامات النص وإشاراته الحرة.

- الإشكالية الرابعة: إشكالية كاتب رواية الثورة

وجدت شريحة الكتّاب، مثل شرائح المجتمع الأخرى، نفسها أمام سؤال الثورة الكبير، فانخرط عدد كبير من الكتاب في خضمّها، وانتبذ عدد آخر مكاناً قصياً منها لأسباب لها علاقة بالقمع أو الخوف أو المصالح أو الرؤيا أو سوى ذلك، ولا يحتمل هذا السياق الوقوف على مواقف الكتّاب وتعداد مواقفهم.

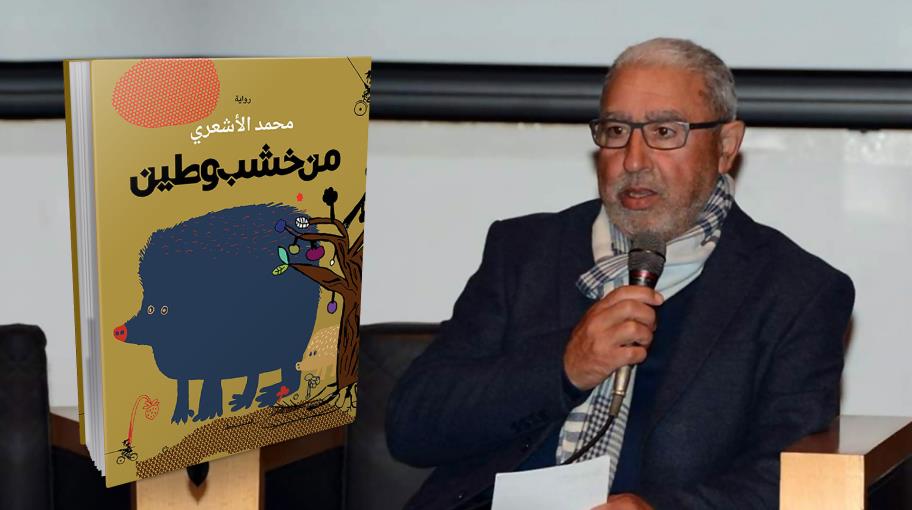

ومن اللافت روائياً أن معظم الكتّاب، الراسخة أسماؤهم من الأجيال القديمة لم يستطيعوا تحمّل الصدمة أو ما واكبها، بل تركوا هذا الأمر لمواهب ولدت مع ولادة الثورة أو مواهب كانت تتهجّي خطواتها الأولى روائياً قبل الثورة، فجاء الحدث الثوري المزلزل ليجعلها تتساوق معه وتتماهي لكي تقول مقولتها، فتكبر تجاربها طردياً مع تقدّم عمر الثورة.

إن مفصلية حدث الثورة جعل عدداً من الكتّاب يعتقدون أن طهرانية الحدث الثوري كافية لحجز اسم لهم في عربة الكتابة الثورية؛ فحاول الارتباط بها قدر ما يستطيع، والأمر عينه يتبدّى في ذلك التساوق مع الحدث الثوري، إنَّ تسليط الضوء على اللحظة السورية الراهنة عربياً وعالمياً شكّل فرصة متميزة على مستوى التسويق والحضور، غير أن وهج المناسبة سيتبدد ذات يوم، وبالتالي يغدو الروائي باشتغاله الفني هو الأكثر حضوراً وأثراً.

وكما في كل مناسبة كبيرة سيقف كثيرون تحت ظلّها، ويساهم آخرون في صناعة الظل، سيمضي أولئك ويبقى أولئك وهذا أمر لم يغب عن حركة الأدب قديماً وحديثاً، ومن المهم للكاتب الروائي أن يصقل أدواته الروائية من جهة ويعمّق مسار تجربته، وأن يدرك أن وهج الحدث متحوّل أما النص فباق.

لقد أوقع هذا الحدث المفصلي عدداً من الروايات في حالة تبشيرية لم تسلم منها عدد من النصوص، أمام يقينية، باتت متبدّدة، بحتمية الانتصار والإدانة، ونتيجة تحولات الحدث السوري بدا أن الكثير من يقينيات السنتين الأولى والثانية تفتّت، وبات الكاتب مضطراً للوجه الإنساني وما أصابه من صدوع.

وفي الوقت عينه أزال الحدث الثوري غشاوة القمع والمنع، إذ بات على الكاتب أن يُخرج الشرطي من رأسه وينطلق نحو لغة حرة، فكيف السبيل لتحقيق ذلك؟ هل يستطيع أن يتخلّص من آثار الشرطي على لغته وآليات كتابته لينطلق نحو كتابة أكثر فنية؟

- روايات الثورة السورية: صراع الفني والأيديولوجي

تجلّت الثورة السورية خلال سنواتها الخمس الأولى روائياً فيما يزيد على ثلاثين رواية، وباتت بتفاصيلها التي مست مختلف البلدان ثيمة ثقافية كتابية، يمكن أن يتناولها ليس الكتّاب السوريون فحسب، بل كتّاب من دول عدة عربية وأوربية.

ويكشف تأمّل المدونة الروائية أن هناك العديد من الروايات الأوروبية التي تتحدث عن سوريا من خلال العين التي تمس المجتمع الأوروبي، وهي عين الخوف من التشدد متجلياً هاهنا من بوابة داعش وآليات التجنيد ومخاطرها على مجتمعاتهم، انسجاماً مع فوبيا الإسلام، كما ورد في رواية “انتظرني في الجنة” للصحافية الإسبانية كاراسكو، ورواية “بلا رحمة” للهولندية ناتاشا تارديو، إذ توقفتا عند آثار داعش على مجتمعاتهما، فيما غاب الجانب الإنساني الذي تعرض له السوريّ. وبدا أن مواضيع اللجوء أوروبياً على مستوى الإعلام والقرار السياسي ليست أمراً عابراً بل دخلت كل بيت أوروبي، وصار الكثير منها أمام هول الإعلام يفكّر بهويّة قارّته ومخاطر اللجوء وحسناته، بدأ الحضور من نافذة الجانب الإنساني أوّلاً، غير أن عدم محدودية اللجوء جعل الحدث يتمدد، وخطره يكبر.

وغدا الوجع أكبر على المستوى العربي وتداخلاته الطائفية والقومية والدينية والاجتماعية، خاصة أن هناك شبكات متداخلة من العوالم، وغدا من الصعب على رواية عربية تتحدث عن الراهن اليومي ألا تعرّج على التفاصيل السورية، ذلك أن ارتدادات الثورة والموقف منها وتعدد قضاياها وتنوعها يجعل منها مادة ثرية روائياً، بل إن بعض الروايات أخذ يعنون بعناوين دالة على سوريا مثل “مبتعث إلى سورية” لعبدالمجيد الفياض.

وقد شهدت الكتابات المتعلقة بالثورة السورية موجات من الكتابة والقضايا، ذلك أن الحالة اليقينية بالانتصار والتبشير بها كسرتها أحجار الواقع والتدخّلات الإقليمية والعالمية التي منعت من انتصارها، حتى صار اليقين القيمي مثار أسئلة عدة.

يعد سؤال علاقة النص الأدبي بالواقع من أقدم الأسئلة التي شغلت حركة النقد فترة طويلة، وقد كتبت كُتبٌ كثيرة في محاولة تفسير هذه الظاهرة، وأيّهما الأكثر أثراً في النص الأدبي: الواقع أم الخيال.، وقد انتبه نقاد الأدب ومؤرخوه إلى أنه ما من أدب دون مناسبة، لكن السؤال الأصعب كان هل يموت الأدب بموت المناسبة؟ أم أن بعض أنواعه تثري المناسبة وتغنيها؟ وأضيف إلى هذا السؤال سؤال آخر حول الموقف الذي يتبناه الكاتب في نصه والعوامل المؤثرة فيه، وهل لهذا علاقة بالبنية الفنية التي يظهر فيها النص الأدبي؟

إن الكتابة الروائية عن الحدث اليومي كتابة صعبة، لأن الكثير ممّا يتحدث عنه الكاتب قابل للتغير والتحول، وربما هذا الذي يجعل كتابة السِير والمذكرات والتوثيق أمرأ أكثر إمكانية كونه يرصد المرحلة المحددة وينقل تفاصيلها كما فعلت الكاتبة التي فازت بجائزة نوبل العام الماضي. وفي الوقت نفسه، تمنح حرارة الحدث الذي يعيشه الكاتب النص الروائي الكثير من التفاصيل التي يشترك فيها مع قارئه، ولكل من الكتابة المتأنية أو كتابة الحدث اليومي حسناتها وسلبياتها.

وقد ولّدت المدونة الروائية حول حدث الثورة العديد من الأسئلة:

– ما موقع الرواية الصادرة في عهد الثورة في حركة الأدب والرواية السورية؟

– ما هي أهم العوامل المؤثرة في مواقف الروائيين من الثورة، وأيها أبرز أثراً: العامل الاجتماعي أم العامل الفكري أم العامل الديني أم العامل الفني الإبداعي؟

– ما هي اتجاهات الروائيين في التعبير عن مواقفهم فنياً وأيديولوجياً بين المباشرة والمواربة والحماسة والمناوءة؟

– كيف انعكس التعبير عن أيديولوجيا الروائيين على بنية النص الفنية وما أثره على الخطاب والشخصيات واللغة والزمان والمكان؟

تكشف قراءة المدونة الروائية المتعلقة بالثورة السورية أن أهم الموضوعات التي عالجتها الروايات الصادرة هي: التشدد الديني- مآلات الثورة- اللجوء- القمع والاستبداد- مواقف المثقفين من الحدث السوري- الإشكالات الاجتماعية الناجمة عن الثورة، العامل الطائفي، مفهوم الهوية، الاعتقال.

وقد أفادت روايات كثيرة من الجوّ العام الذي صنعته الثورة في المكاشفة والتنبه إلى ما حدث في سوريا بصفته جزءاً من مشهد متراكم، كانت الثورة أحد وجوهه كما فعل خليل النعيمي في روايته “مديح الهرب”، وعمر قدور في “من يعرف سيمون” وسميرة المسالمة في “نفق الذل” مع الإقرار في الاختلاف في طريقة التناول والعمق وزاوية الرؤية.

وانشغلت روايات عدة في الحديث عن الخلافات الأيديولوجية في إدارة الثورة بصفتها، في أحد وجوهها صراع أجيال، كما فعل نبيل ملحم في روايتيْه “بانسيون مريم” و”موت رحيم”، وانشغل نبيل سليمان كذلك في هذه الرؤية في روايته “جداريات الشام/ نمنوما”.

وأشار عدد من الروائيين إلى أنهم لا يستعجلون الكتابة التي تتسم بالتأنّي والنضج، ورحبوا في الوقت نفسه بالظواهر الجديدة كما حدث مع ممدوح عزام وخليل الرز وخيري الذهبي في حوارات معهم وأظهروا عبر كثير من كتاباتهم غير الروائية اكتواء بالحدث. وهاهنا من اللافت أن عدداً من الروائيين الراسخين أعلنوا وقوفهم مع المستبد كما فعل حنا مينة وسواه من روائيين منتفعين في اتحاد كتاب النظام.

وشكلت السيرة الذاتية مرجعية لافتة في عدد من النصوص؛ فمتح عبدالله مكسور مما قام به، وفعلت كذلك مها حسن وسمر يزبك وسندس برهوم.

وقد ولّدت الثورة السورية مناخاً حراً للنشر والكتابة عن القمع والاستبداد، سواء أكان منه المعاصر، أم القديم المتعلق بالقمع الذي تعرض له السوريون في الثمانينات وما بعدها فكتب فواز حداد “السوريون الأعداء” وتابعت روزا ياسين حسن مشروعها في الحديث عن القمع في “حراس الهواء” و”نيجاتيف”.

وبرزت ظاهرة الوقوف على التشدد الديني وإبرازه، مما جعل عدداً من الروايات تنال حظوة عربية جوائزية، لافتة النظر إلى أسباب بروزه اجتماعياً وسياسياً وفكرياً، مستفيدة على المستوى الشخصي من حالة النفور من التشدّد الديني لتطلق مقولاتها التي أرادتها، ولم يكن الوقوف على الاستبداد بصفته مصدر كل عفونة موازياً لهذا الوقوف على التشدد المرفوض، كما فعلت لينا هويان الحسن في “نازك خانم”، ومحمود حسن الجاسم في “نزوح مريم” ونبيل سليمان في “ليل العالم”.

وحملت عدد من النصوص الروائية إشارات إلى المناخ الثوري الذي ولدته الثورة فيما يخص حضور المرأة، بحيث بدا أن نحو نصف النصوص المنشورة قد كتبتها المرأة، فشهدنا كتابات متباينة المستوى والرؤيا والموقف والاشتغال الفني وعمق التجربة لكل من: مها حسن، وسوسن جميل حسن، وروزا ياسين حسن، ولينا هويان الحسن، وابتسام شاكوش، ودينا نسريني، وشهلا العجيلي، وابتسام تريسي، وهيفاء بيطار، وسمر يزبك، وسندس برهوم، ونجاة عبدالصمد.

وحضرت ظاهرة الثلاثيات الروائية سريعة النشر، فقدم محمود حسن الجاسم ثلاث روايات عبر سنتين هي “غفرانك يا أمي”، و”نظرات لا تعرف الحياء”، و”نزوح مريم”، وقدم عبدالله مكسور ثلاثيته “أيام في بابا عمرو” و”عائد إلى حلب” و”طريق الآلام”. ويلحظ أن أياً من الروائيين ليس له تاريخ في الكتابة الروائية، لكن كما هو معلوم فإن اللحظات التاريخية التي تشي بتحوّلات فكرية تقدم كتّاباً جدداً، تحاول هي أن يكونوا معبرين عنها، وهم يجدون فيها فرصتهم السانحة لتوصيل رؤاهم الفكرية والجمالية، ومن المهم الإشارة إلى أن روايات الكاتبين تمتح من رؤى أيديولوجية مختلفة، فيما تعد روايات عدنان فرزات تكملة لمشروعه الروائي الذي بدأه في “جمر النكايات” في روايتيته: “لقلبك تاج من فضة”، و”كان الرئيس صديقي”. أما خالد خليفة فعمّق خطه الروائي الذي سبق أن اشتغل عليه كما في “لا سكاكين في مطابخ المدينة”، و”الموت عمل شاق”.

وقد شكل اللجوء وتبعات فقدان الوطن ثيمة رئيسية كما في رواية شهلا العجيلي “سماء قريبة من بيتنا” ومحمود الجاسم في “نزوح مريم” وعبد الباقي يوسف في “هولير حبيبتي”.

وحضرت تجربة السجن والاعتقال في عدد من الروايات كما في رواية أيمن مارديني “غائب عن العشاء الأخير”، وغسان جباعي في “قهوة الجنرال”، إذ لا يمكن أن تخلو حياة عائلة سورية من المرور بتجربة الاعتقال.

وقد حرص عدد من الكتاب على أن يعيشوا التجربة بوجوهها المختلفة، فتنشر سمر يزبك كتابها “تقاطع نيران” بصفته يوميات، وتفعل كذلك هيفاء بيطار في كتابها “وجوه من سوريا”، ويخوض عبدالله مكسور تجربة اللجوء “في طريق الآلام”، وتصر ابتسام شاكوش على البقاء في مخيمات اللجوء على الحدود التركية لتكتب “قشرة البيضة” وسرديات أخرى..

وقد أسهمت الرواية السورية في طرح أقسى الأسئلة المتعلقة بمفهوم الأقلية والأكثرية، والمواطنة والتشدّد والحق والخير والعدل، بحيث شكلت حالة وعي إضافية بعيداً عن أصفاد القتل والتخريب، ولا تغيب تلك الأسئلة عن أيّ من الروايات مع أن بعضها جعل تلك الهموم هماً مركزياً في الرواية وبعضها أمعن النظر فيها، إلا أن تلك الأسئلة كلها تشي بتشكل هوية جديدة في سوريا كتابياً وواقعياً.

ومثلما كتب روائيون كثيرون رواياتهم مواكبين للحظة التاريخية وحرارتها فإن تاريخ الرواية يشير إلى تمهّل كثيرين في تصوير أحداث عاشوها، منتظرين تحوّلها إلى لحظة باردة وهذا سبق أن حدث عالمياً مع روائيين كبار عايشوا أحداثاً عالمية مفصلية مثل: داريل في “رباعية الإسكندرية” وفلوبير في “التربية العاطفية”، وكونديرا في “كائن لا تحتمل خفته”، وهمنغواي في «وداعا أيها السلاح» و«لمن تقرع الأجراس».

وقد بدا أن عدداً من الكتابات الروائية التي تناولت الثورة السورية تقع في دائرة (لا حكم عليه، أو براءة ذمة، أو شهادة حسن سلوك)، بخاصة لدى كتّاب عرف عنهم إفادتهم من المراحل السابقة!

لكن من المهم ختاماً الإشارة إلى أنه ليس من المهم أن تكون الرواية سابقة للحدث الثوري أو معايشة له أو تالية له، (يلحظ نوع من السباق “غير الفني” في الإشارة إلى أوّل رواية تحدثت عن الثورة أو الاستبداد أو سوى ذلك)، المهم قبل كل ذلك أن تكون الرواية رواية، ومعلومٌ كم من الصعب أن تكون الرواية رواية! لا تنطفئ بانطفاء الحدث الذي أشعل حضورها.

إعــداد: أحمد جاسم الحسين – كاتب وناقد من سوريا مقيم في لايدن/هولندا