خصوصيات الرواية العربية الحداثية

بين نزعة التجريبية واستراتيجيات التفاعل النصي

يلاحظ كل متتبع للتجربة الروائية العربية أن أغلب نصوصها، في غضون العقود الثلاثة الماضية، قد انغمست في مساحة تجريبية تكاد لا تمتلك حدودا، ولا تحترم كما لا تتقيد بأي شكل أو قالب يجعلها تحط الرحال لتقضي فترة نقاهة، أو تراوح المكان من أجل أن تأتمن لأنظمة بعينها، رغم ما يمكن تسجيله من تراجع أو فتور في السنين الأخيرة، سواء على المستوى الكمي أو النوعي، مقارنة مع ستينيات وسبعينيات القرن العشرين.

وقد يعود هذا الفتور في اعتقادنا إلى التطورات السريعة والمفاجئة، التي عرفها العالم والتي دفعت إلى انقلاب في البنية المفهومية لمجموعة من القيم الثقافية والمعرفية والعلمية.. تلك التي صاحبت ما سمي بالنظام العالمي الجديد المشحون بأشباه معتقدات، كالعولمة والديموقراطية وتذويب الصراعات، كان من أهم نتائجها تقدم حصل في مجال الإعلاميات والبيولوجيا.. لم ينل منه الإنسان العربي أي شيء يذكر، سوى الانبهار والاستيلاب المعهودين،

كل ذلك يرافقه استمرار الوضع الذي أنتجه الاستعمار البغيض الذي خلق وضعا غير متوازن، يبدو فيه الصراع العربي الإسرائيلي، والحروب المفتعلة في مجموعة من البؤر في الوطن العربي سواء منها المقنعة أو الموضوعية.. خير مثال على ذلك. كما يمكن أن يعود ذلك الفتور إلى التعثر الذي يعاني منه الإبداع الفلسفي والفكري، مقارنة مع ما تميز به النصف الأول من القرن العشرين.

ولذلك لم يجد المثقف أو المفكر –إلى جانبه المبدع- جديدا في هذا المجال سوى ما تثقفه عن النظرية الوجودية، أو الفلسفة العبثية، أو ما تشبع به من أفكار اشتراكية أو تحررية.. وما إلى ذلك من ثقافات وأفكار ومعارف جادت بها المراحل العصبية التي عرفها الإنسان على مدى النصف الأول من القرن الماضي، كحصيلة لمجموعة من الاصطدامات العنيفة التي هزت العالم وخلخلت الإنسان في كيانه.

وإذ نسجل هذه الملاحظات نكون إزاء وضع شبه فقير خلال المراحل المتأخرة من القرن الماضي، وكأن الأمر لا يستدعي مثل تلك الإبداعات الفكرية والمعرفية، أو أن العالم يتطور في تجاويف معينة لازالت لم تسمح بعد بأن يتمخض عنه شيء جديد في هذا المجال، وهو ما يمكن أن يجعلنا نقول إننا نعيش مراحل ما قبل الطلق التي تخضع لها المرأة أثناء الحمل.

وبعيدا عن هذا وذاك، فإن الإبداع الأدبي العربي، ومنه الرواية، أصبح يواجه تحديات جد قوية وشرسة، بسبب الاكتساح القوي لوسائل الاتصال التي جاءت بها التكنولوجيا الحديثة، والتي أنتجت انهماكا وملئا لمجمل الفراغات التي يمكن للإبداع الأدبي، مثل الرواية والشعر والمسرح وما إلى ذلك، أن يشغلها، مما قد يدفع إلى عزوف ملحوظ عن هذه المجالات، واستبداله بوسائل سهلة الامتلاك وقوية “الإشباع” بفضل تقنياتها وطراوة استعمالها.

وهي إذ لا يمكن أن تعوض، بأي حال من الأحوال، ما يمكن أن تقدمه أنظمة الإبداع الأدبي للإنسان، إلا أنها استطاعت أن تظهر منافسة تزاحمه بها في الوظيفة وفي أداء الخدمات، بشكل أيسر من الذي تعتمده تلك الأنظمة، إلى درجة أن وسائل الاتصال التي اقتحمت الناس في كل مكان، استطاعت أن تؤثر على الإنسان العربي بمبدعيه ومثقفيه ومستهلكيه.. وتخلخل أعتى كياناته وتفعل في أكبر قضاياه المصيرية وتغير، أو تكاد تغير، نظرته للعالم..

في ضوء هذه القضايا بات من اللازم إعادة النظر في وسائلنا وأنظمتنا الإبداعية والثقافية والمعرفية.. كي تستجيب، ليس بطريقة سلبية، لهذا الوضع، من أجل أن تخدم هذا الإنسان، ولا تدمره أو تتركه لوسائل أخرى تفعل ذلك. وفي ضوء ذلك أيضا بات من المحتم إعادة طرح الأسئلة سواء منها الإبداعية أو النقدية، بطريقة تضمن تلك الخدمة وتحمي أنظمتنا الإبداعية من التقهقر الذي يتهددنا. في وقت أصبحت فيه مصائرنا ومصائر ثقافاتنا أكثر التباسا من السابق، في ظل تهديد ثقافي غير مسبوق.

من هنا يتفجر السؤال الكبير الذي تطرحه الرواية العربية مؤخرا، أو الذي يجب أن ينطرح حولها، والذي يتفرع عنه مجموعة من الأسئلة الأخرى التي تطعم المحور الرئيسي من هذا النص، الذي يكاد يبدو أنه غير قادر على الانخراط المطلوب في المواجهة، ويتعلق الأمر بمحاولته تدارك ذلك عبر نزعة تجريبية ملحوظة تتركز معالمها في مجموعة من النقاط المحدودة.

لكن ما تثيره هو إلى أي حد يمكنها أن تشكل فلسفة إبداعية وفنية تساهم على الأقل، في أن تحافظ الرواية على مكانتها كجنس تستدعيه اللحظة الراهنة، أو تدفعها على الأكثر إلى توسيع مكتسباتها وتحقيقها لمواقع أخرى تؤهلها لتبوء المكانة اللائقة بها؟ من أجل لعب دور هام، داخل المنظومة الثقافية والاجتماعية العربية؟

بناء على هذا، وجدنا أنفسنا في مواجهة أحد الأسئلة المتفرعة على ذلك السؤال الكبير، وهو ما هي خصوصيات الرواية العربية الحداثية التي يمكن استخلاصها من تلك النزعة التجريبية التي أضحت تراهن عليها، وما هي وظيفتها الأساسية التي يمكن أن تساهم في تحقيق عمل روائي يحمل تطلعات البعد الإبداعي الحامل لتقدم ثقافي ومعرفي؟

في ظل رهانات شبه منعدمة، أو غامضة نطرح السؤال لا لكي ندعي أننا سنجيب عنه بكل تفاصيله، ولكن نحاول أن نضع بين يدي المهتمين بالإبداع والنقد الأدبيين مجموعة من الأفكار الأولية التي تستطيع أن تثير مجموعة من القضايا التي يمكن أن تطرحها روايتنا العربية الحداثية، أو التي يجب أن تنطرح حولها. ولذلك نبادر إلى القول إننا لا نقصد بالخصوصية أو البحث في الخصوصيات المميزة للرواية العربية الحداثية، “التنقيب عن قيمة (مجموعة من) المواصفات واكتشاف انتشارها داخل النص”

[1]. كما يذهب إلى ذلك محسن جاسم الموسوي من خلال الموضوع الذي يعالجه من زاوية معينة ومحددة. وإنما نطرح الموضوع هنا بصورة مغايرة يمكنها أن تتداخل في بعض الأحيان مع ما حاول الموسوي أن يطرحه في تحليله السابق. إذ نسعى إلى طرح القضية في علاقتها بقضية التجريب التي تتجاوز البعد الإبداعي في النص المرتبط بالمؤهلات التقنية والطروحات المتعلقة ببعض (الموضوعات)(*)، إلى البعد الإبداعي المنتج لمقولات نقدية أو نظرية تثير الجدل وتغني النقاش الذي يجب أن يدور حول الإبداع الروائي العربي، من هنا نطرح السؤال من جديد،

ما الذي تقدمه الرواية العربية الحداثية خلال نزعتها التجريبية التي تخوضها منذ زمن ليس بالقريب؟ هل هي حركة بحث عن صيغة ملائمة لهذا الجنس؟ أم هي مجرد مناورة كتابية تحاول أن تنوع أنماطها الكتابية من أجل استدراج القارئ كي لا يشعر بالملل، أو بالعزوف عما يكرره النص بين مساحة وأخرى؟

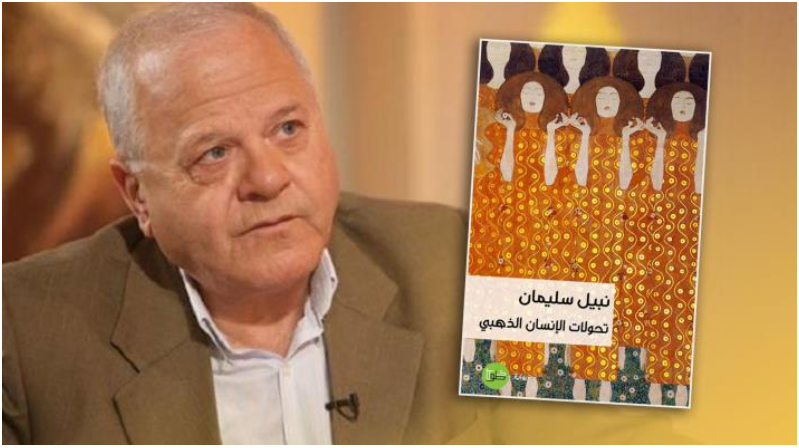

لكي نستخلص ما يمكن أن تقدمه الرواية العربية الحداثية للإبداع الأدبي العربي، سنحاول مناقشة أحد العناصر التي استطاعت أن تثيره من خلال محاولات إبداعية، وذلك اعتمادا على نصين هما: “قطار الصعيد” ليوسف القعيد” و”الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي” للطاهر وطار. وإذ نعتمد هذين النصين في هذا التحليل لا باعتبارهما يختزلان لوحدهما عنصر استراتيجيات التفاعل النصي، بل لأنهما يشكلان نموذجا راقيا لما نحاول أن نثبته في هذا التحليل، أو لما نسعى إلى استنتاجه بخصوص هذا الموضوع.

- 1 – واقعية الخيال وخيالية الواقع:

إن التلاعب الملحوظ بأنظمة السرد، أو التنويع الموضوعي –نسبة إلى موضوعة- كميزة تفتح التجربة الروائية العربية على تجريبية واسعة، لا تحيل إلى انشغال بتطوير النص أو إغناء التجربة في ذاتها، وإنما تتغيى في الأساس خلق جو مناسب للتفاعل النصي،

وهو ما يغني التجربة لذاتها. من هنا تكتسب نزعة التجريبية التي تحاول الرواية العربية الحداثية أن تتميز بفضلها، أو تتزيا بها كي تنتج شيئا غير الذي تسعى إلى أن تتمثله، فتنتج ما يرتبط باستراتيجيات نصية تخدم التفاعل بين النص والقارئ. وذلك انطلاقا من مجموعة من الاعتبارات التي يمكن أن نستشفها بخصوص طبيعة استلهام وتمثل كل ما هو خيالي أو واقعي في هذه النصوص.

فإذا كان التمييز الذي يوضع لما هو خيالي بما هو واقعي، يقوم على اعتبار المشاهد التي نتحسسها ونتلمسها بإحدى حواسنا، ونعيشها في حياتنا التي تحيط بنا، يمكن أن تعود للواقع. في مقابل المشاهد والصور التي لا تكتسب المواصفات السابقة، والتي تنتجها مخيلتنا تعود إلى الخيال، فإذا كان هذا التمييز أمرا يكاد يكون محسوما نظريا،

فإن ما يجعل ذلك مقبولا هو أن ما ينتمي لمجال الخيال كثيرا ما ينتمي لعالم غريب وأكثر إثارة للانتباه، وأشد إنتاجا للانفعال، إلا أن هذه المعادلة قد تجد مجالا للانقلاب لكي يصبح الواقع أشد غرابة، في مقابل الخيال كعالم عادي غير مؤهل بالقدر الكافي لأداء وظيفة التأثير أكثر من غرابة الواقع. ولإثبات هذه الخاصية فإن شاهدنا على ذلك هو ما يميز النص الروائي العربي الحداثي، بحيث يمكن أن نستخلص ذلك انطلاقا من حصيلة مجموعة من الملاحظات التي يمكن أن نصوغها على الشكل التالي:

ـ يعتمد هذا النمط من الإبداع على غمز الجمهور غمزا، لا يختلف عن النمط الكتابي الذي نعته “البريس” بقوله: “الذي لم يفتأ يسرد حياة أمي بواسطة رجل متعلم”[2].

ـ أو نقل الوقائع الصغيرة للغوص في طبيعة الحياة المقفرة، عبر انتقاء مشاهد وصور متعددة ومتناقضة، يتم تركيبها بشكل ساخر يثير مجموعة من الأسئلة ذات القضايا الوجودية..

ـ اعتماد الصور والمحاورات التي تتكلم وحدها. وذلك انطلاقا مما يوحي به حيث يتعمد الكاتب إلى أن يترك مجموعة من القضايا التي تثيرها، سواء كانت ذات بعد اجتماعي أو سياسي أو عقدي، دون أن يطرحها للنقاش سواء من طرف السارد أو البطل الرئيسي أو الشخوص، إذ يطرحها كأنما يقول للقارئ هذا مكانك الخاص، ولا حق لي أن أزاحمك فيه، أو أتدخل في دورك، فتحمل مسؤوليتك بالتقويم والتحديد والملء لكي يتم النص.

ـ استحضار مباشر لحياة اجتماعية قاسية كثيفة ومخنوقة وأكثر هامشية.

ـ تصوير الحياة الجماعية في وضعها العنيف، وتقديم هذه المادة دون اللجوء إلى تزيينها أو تفسيرها.

ـ اكتشاف مادة إنسانية تتمركز في تجاويف الطبقات الجانبية للمجتمع، إذ تشكل هذه المادة مجالا أكثر غنى، وأكثر من أن تكون نوعا أدبيا من أدب الاحتجاج الاجتماعي”[3] (فالفلاح في الصعيد المصري) أو الموظف أو المواطن الصعيدي أكثر من غيره، حتى من المثقف، يعيش عوالم ذات صبغة خاصة وذات مميزات، أهم ما تنفرد به هو أنها تفوح بحساسية تجاه المأساة البشرية الفردية والاجتماعية أو المادية أو الروحية، والتي تتحكم في مصير البشرية الخاص.

ـ ويتجلى هذا الأسلوب في التقاط الصور والمشاهد الأكثر سرية التي تتعرض للصمت المطبق، بحيث لا نجد من يتحدث عنها داخل المجتمع، هذه الصور والمشاهد تكاد تشكل عالما خياليا رغم واقعيتها، ورغم طبيعتها الموضوعية..

ـ جعل أحداث المعركة، أو المعارك اليومية تتحدث بنفسها، دون أن تجد للكاتب تدخلا، لأن قسوة الحياة وعنف الحرب أكثر من أن يتدخل فيها الكاتب لكي يفسر أو يوضح مدى قسوة وعنف الحياة البشرية أثناء الحرب. “حيث يمتزج في أسلوب معتدل وجاف لؤم البشر والبؤس الخانق والحقيقة العارية عن الأرض الجافة، والإحساس الصابر المتشائم الرقيق بالعذاب وأخطاء البشرية وآلامها من جيل إلى جيل”[4].

ـ إبداء رغبة جامحة في الحياة رغم عنفها وقساوتها، يكشف عنه الشخوص وكأنهم يتشبثون بفلسفة غامضة المعالم.

إن أهم ما تكشف عنه هذه الملاحظات هو أن النص تخلى عن المألوف ولجأ إلى التافه والمسكوت عنه والسري، ليستظهر من خلاله مجموعة من المعطيات الغريبة التي توحي بطبيعة خاصة للحياة. ونظرا لتركيز هذا النوع من الروائية على القسوة، إذ تتمظهر في بنياتها ومقوماتها مما يؤهلها لإثارة الانفعال، وذلك عبر التقاط الصور والمشاهد التي تعيش معنا، والتي نعيشها في حياتنا اليومية، لكن لا يتجرأ أحد على الحديث عنها أو بها، إما لهذا السبب أو ذاك،

لهذا لا ينبعث من هذه الآثار الشعور بالعبث وحده، بل (يعلن عن أنه) نوع من الدفاع عن الإنسان، دفاع عن العناد الإنساني الأصم الأعمى الأخرس: الشكل البدائي المتوحش اللاواعي الأخرق الوحشي العنيف في أغلب الأحيان والمتعطش للدفقة الحيوية في البشر (من هنا فإن) المأساة لا تتولد من عبث العالم بل من العنف الذي يعارض به الإنسان هذا العبث”[5].

لذلك يبدو الصراع المختلف الذي يرافق عالم يوسف القعيد في نصه “قطار الصعيد” والقائم بين الوجود الذي شيدته بعض القيم والمعايير ذات الخلفيات المتشعبة. وبعض القوى البدائية التي توحي بعوالم معتمة، عالم للاصطدام الثقافي الذي يتمظهر في شكله الاجتماعي اللاواعي.

كما أن بحث الولي الطاهر عن القصر الذي ينتصب باعتباره المقام الزكي (العالم الطاهر من كل رجس)، يقوده إلى الدخول في معارك وحروب لا يعرف لها مقومات. ينتهي إلى البحث عن معنى حقيقي، أو عميق لحياته، الذي يتخيله أنه اكتسبه أو أسسه في الماضي داخل هذا البحث المصحوب بالمخاطر والغموض والصراع المرير، تنكشف الحياة القاسية الملونة بالصراع بين اللاشعور والحلم والواقع، حيث يتمظهر امتزاج قاسي لواقع حزين ومضجر موضوعي، بعالم رمزي وسحري وصوفي ذاتي، ثم يتولد عن هذا الامتزاج صورة عالم جد ملتبس، إلى درجة أن الظالم والمظلوم أو صاحب الحق وصاحب الباطل، يظهر كلاهما ضحايا حرب لا يعرف لها أسباب.

ـ إن الولي الطاهر في النص ليس بالصوفي المحترف، الذي يمارس التصوف عبر شطحات وكرامات من خلال الكشف عن كوامن الوجود العميقة، إما في خلواته أو حين يصطدم بالواقع المرير المرفوض في نظره والمشوه بفعل فاعل، بل هو مجرد كائن مطارد يمارس الحياة المشحونة بالأخطاء والتضليل، يضطر إلى أن يباشر البحث عن مقام شيد على أنقاض الأخطاء والتضليل. مما جعل عالمه عبارة عن حياة مخنوقة ومعقدة تتسم بالكثافة والتيه، شأن الفتاة التي تمتزج فيها ملامح الجنية التائهة ومقومات الإنسانة الضالة، تشارك في مغامرة البحث والاستيلاء على قصر يمثل مكانا للخارجين على القانون.

أو الذين ينشدون حياة بريئة لم يلحقها التلوث الذي أصاب الحياة. وهذا هو الأمر الذي جعل شخوص الرواية ينخرطون في ملحمة البحث أو الجري وراء صورة معينة، قد تكون تجلت للولي الطاهر في قصر، كما تجلت لبلارة في إنسان يمكنه أن ينشئ وأياها نسلا جديدا، وتجلت أيضا للقناديز في مالك بن نويرة أو للفتيات في أم متمم.

مما جعل النص يكتسب، عبر هذه المتاهة، جاذبية فاتنة تورط القارئ في سياق البحث في المتاهة.. داخل مجموعة من العوالم العنيفة التي تستنطق ممارسة الحياة عبر بوابة الفتوة، “وهي إذ تتمظهر في السرد بأشكال محلية مختلفة، فإنها تتأسس في سياق أوسع هو الموروث العربي الإسلامي”[6]. لذلك يطرحها النص للنقاش ليكشف عبرها أن هناك مجموعة من الأسئلة التي يجب طرحها، وذلك عن طريق النبش في الماضي من أجل امتلاك الحاضر الهارب.

وللتأكيد أن لكل حرب أسباب مقنعة وغامضة، وأسباب سرية، وأخرى موضوعية. كما أن لها ضحايا وأسباب مقنعة لعدم اللجوء إلى القتل.

فحين يطرح النص أمام شخوصه قضية مالك بن نويرة وأم متمم، فإنه يقتحم عوالم غريبة ومثيرة لعدد هائل من التأويلات، ويجد الخطاب الصوفي سبيلا لتطعيم هذا العالم، من أجل إثارة المأثورات والمقولات والأفكار، لأنه خطاب يختزن التواريخ والمواقف، كما يعلن نفسه كبديل لما هو “جائر بحكم قدرته على المخاتلة وتفجير التأويلات”[7].

لكي يطرح تعدد الحياة وتشعب قسوتها ومعناها، من خلال الحرب التي تتفجر هنا وهناك في أكثر من موقع من الوطن العربي، بسبب مجموعة من الأفكار المتعصبة. ومجموعة من الأخطاء القاتلة التي أنتجت المتاهة وحولت الحياة العربية إلى عالم خيالي لا يصدقه العقل، يتحول الواقع إلى عالم أغنى من الخيال فيصبح بذلك النص ذا خصوصية يطلق عليها الموسوي “

..خصوصية الدوائر السردية والتخييل، إذ بينما ينشغل السرد بما وراء المنظورات والمشاهدات يرى السارد نفسه مأخوذا أيضا بفتح دائرة على أخرى، كأنها المتاهة أو هي المتاهة ليتحرر مما هو ضاغط عليه مرة ويحقق التسلية والتشفي من نفسه ومن الآخرين مرة أخرى، فالسارد يود أن يصبح سلطانا هو الآخر في حدود حرفته قبل أن يعرض نفسه للتعذيب والآخرين للاستهزاء أمام ما يعجز عن عقلنته أو تفسيره”[8].

وبذلك يتحول الواقع إلى خيال، إن لم نقل إن الخيال نفسه يتحول إلى واقع، عبر التقاط ما هو جزئي وعنيف، وعبر الاهتمام بالأشياء الصغيرة[9] التي تبدو أنها لا تثير أي فضول. مثل مرض الصول بدير هو “أغرب من الخيال نفسه”[10]. أو مثل تصرفات ومواقف الناس مع قساوة الحياة[11].

وحتى الزمان نفسه يمتلك ما هو هامشي منه رغم أن له ما يميزه “إن بقايا الليلة الماضية وفضلات الأيام التي مضت لا تقلل من بطء الشوارع في هذا الوقت. إن ظل الليل وندى الفجر يكسبان في صفائح الزبالة نوعا من الجمال. ولا يبقى أي أثر للتراب على الأرض ولا العنكبوت في زوايا البيوت المهجورة.

في هذا الوقت المنسي، والزمان المهجور في الأجزاء الأخيرة من الليل، ولحظة الفجر الندية..”[12] وذلك لأن الزمان والمكان والوقائع عالم من الحصار الملفوف بالتضليل. من هنا يصبح ما يثير أو ما يدهش مجالا غير ذي جدوى، ويصبح ما هو صادق ومرئي وملموس هو المجال الأكثر إثارة، وهذا ما جعل السارد في نص: “قطار الصعيد” يعلن عن تمرده عما يتعلق بالإثارة عند الناس أولهم مدير التحرير، ويلتحم “بالصواب والحق والعدل” وهكذا يقول “كفى كذبا. كفى تلفيقا. سأبتعد عن مشهيات الإثارة”[13].

- 2 – التجريب واستراتيجيات التفاعل النصي:

سبق أن قلنا إن التجريب لا يستهدف تطوير وتنويع الكتابة، بقدر ما يسعى إلى إنتاج عنصر، أو عدة عناصر، تتعلق بعدة مقومات وخصوصيات نصية، يتعلق أولها باستراتيجيات التفاعل النصي. في ضوء ذلك واستمرارا لما استخلصناه بخصوص تمثل الرواية للواقع أو لبعض أجزاء منه، فإن ما يثير الانتباه هو أهمية ووظيفة هذا التمثل الذي يستطيع النص، من خلاله، أن يصوغ مجموعة من العلائق ومن التوليفات التي تفضي إلى شيء ما، يجعله يتحرك في اتجاه، أو في عدة اتجاهات معينة.

فحين يقول محسن جاسم الموسوي إن هناك من الروائيين (مثل صنع الله إبراهيم في رواية “اللجنة”) الذين “ينشدون إلى حاضر غريب مريب لا ينتمون إليه لكنهم يتحاورون معه على الرغم من ذلك”[14]. وحين يسجل للرواية العربية خصوصية معينة من خلال تعاملها “للتعبير عن التعددية الصوتية والحوارية وعكس مساحات الأعراف والتقاليد والعادات المتوارية داخلها[15] والمتكررة بشكل أو بآخر من جيل لآخر،

ففضلا عما أراد أن يثبته، يمكن أن نضيف شيئا آخر، ويتعلق الأمر بأن خصوصية الرواية العربية يمكنها أن تتحقق حين تنغرس في عمق واقعها –الواقعي العربي- كما يمكنها أن تتمثل أيضا حين تتعامل مع قساوة هذا الواقع ومع المقومات العنيفة التي تسيطر على مجموعة من أجزائه ومكوناته، بمعنى آخر حين تتمثل الرواية كل ما هو مأساوي في هذا الواقع فتقدمه في ضوء استراتيجيات تفاعلية تستهدف الفعل القرائي في النص، أو تتوخى البنية التأويلية التي تشكل جزءا من بنيته التوليدية[16].

إن التكثيف الذي يعرفه النص حين يعرض لقساوة الحياة وعنفها، يجعل الأعراف والتقاليد الاجتماعية، والمعايير والقيم الفنية، تكشف عن تشييد بنيان يغوص في التاريخ، والنسق المعرفي للمجتمع. فيتحقق التصوير الفني لما هو عميق في هذا الواقع، عبر تحريك الشعور الجماعي الذي لا يجرؤ الناس على الكلام حوله، هذا الشعور الذي تشكل خلال قرون فأضحى عبارة عن نسيج “عمره أربعة عشر قرنا”[17].

بل الأكثر من ذلك حين يتعلق الأمر بمنطقة تضرب بجذورها في التاريخ مثل الصعيد “الصعيد لغز، الصعيد معمار قديم من العادات والتقاليد. هناك طريقتان للتعامل معه، إما الدخول في المعمار أو محاولة هدمه. والكل يحتويه المعمار الضخم القديم، الصعيد معبد فرعوني قديم”[18]. إن هذا النسيج الذي يكشف عن أزمة راهنة، تجعل الناس ينظرون لأزمته بمنظورات متعددة، فمنهم من يراها نفسية ومنهم من يراها روحية ومنهم من يراها مادية ومنهم من يراها اجتماعية أو سياسية وهناك من يجعلها ذات جذور خرافية أو أسطورية..[19]

بل هناك من يرجع جذور الأوضاع المتأزمة التي تتقاذفها الحروب والتقتيل والثأر.. إلى تعصب ديني كما يصرح بذلك “مجلى” للسارد[20]، ولكن الصمت الذي يغطي الميدان مثل غيمة(…) هذا الصمت يمتص الأصوات ويحولها إلى جزء من السكون الذي يغطي المشهد كله”[21] فحين يختلط هذا الصمت بالإرهاب والتطرف والثأر وقساوة الحياة وعنف التعصب والأنانية.. يصبح العالم بلا معنى والحياة بلا طعم.

هذه هي “حكاية كل يوم”[22]. كل شيء يؤجل لوقت آخر وكأس “الدم لا بد وأن يدور على الجميع”[23] وهذا هو حال البلاد الذي تتخلله مسلسلات الدماء. وهذه هي حقيقة الأوضاع التي لا يريد أحد الحديث عنها. وهذا ما يريد النص أن يحركه لكي يدفع إلى فتح ملفاته. وهو إذ لا يضعنا إلا أمام هذه الملفات، بحيث لا يتحدث عنها بشكل مفصل، فإنه يجعل هذه القضايا ضمن الجزء الثاني من النص، وذلك من منطلق التحديد الذي يقدمه “وولف غانغ إيزر” للنص الأدبي، ليصبح بذلك مساحة مزدوجة جزءها الأول يمثله النص الذي نقرأ، وجزءها الثاني يعود لما يضيفه، أو يقوم به القارئ ليتمم نواقص هذا النص[24].

فتتحقق استراتيجيات التفاعل التي تقود الإبداع الروائي للاستمرار في الامتداد، واقتحام البنى العميقة لمجموعة من القضايا، وكأننا إزاء ما أشار إليه صاحب مسرح القسوة الذي يرى أن لكل نص مسرحي، نصا آخر يعتبر قرينا له[25].

ومن هذا المنطلق يصبح النص الروائي نصا مضعفا، لكي تشتغل كل مكوناته في اتجاه تنشيط التفاعل بطريقة دينامية، يشترك فيها مجموعة من الأطراف، قصد تحقيق النص وتحيين معناه. فالنص كما نلاحظ بخصوص “قطار الصعيد”، ينغمس في تفاصيل الحياة اليومية ويلتقط منها كل شيء تافه وجزئي، لكنه في سياق هذه التفاصيل تنشأ أجزاء نص آخر، تتأسس أركانه من مجموعة من الانتقاءات التي تختزل مجموعة من المعطيات الطازجة والمشحونة بمجموعة من القيم والمعايير،

يتكلف القارئ بإتمامها وملء ما ظل ناقصا أو غير مكتمل منها، انطلاقا من اعتماده على ذخيرته التي تتيح له أن يكمل النص ويشيد معالمه الأساسية التي تشكل بنياته المركزية، اعتمادا على مواد يثيرها النص، لكي يرسم الحياة التي تتشكل من مجموعة من العناصر والمكونات التي تنتمي للتاريخ ولقصة الإنسان في هذه الحياة، فكل إنسان له قصة، والقصص كلها تقوم على قصتين أو أكثر، هذا ما أدركه السارد وهو يتجول في تفاصيل حياة المجتمع،

ويتحسس أنماطها عند البسطاء منه، “فالنبش وصولا إلى الحقيقة صعب”[26] كما “أن خطأين لا يصنعان صوابا”[27] رغم أن منطق الرياضيات يقول إن سالبين يفضيان إلى الإيجاب. وذلك لأن “الحكاية كلها سلسلة من الأخطاء”[28] من هنا فإن النظرة البسيطة للأشياء كما يتعمد الخطاب الرسمي أن يجعل الناس محتمين بها، لا يمكن أن تقود إلى فهم حقيقة الأمور. في حين تنتصب الحرب كوجه حقيقي لقساوة الحياة وعنفها واقعا لا يرغب الناس في فهمه، مع أنه هو الأمر الوحيد الذي يبدو غير مقبول، والحرب هي الواجهة التي تمتلك أشكال الواقع الحقيقية “وهي التي تحدد ميدانها”[29].

لذلك تصبح مجالات الجنس والدين والسياسة أرضية لنصي “قطار الصعيد” ليوسف القعيد، و”الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي” للطاهر وطار، مساحات تكشف عن ثقافات يلفها الصمت، رغم ما تختزنه من ثراء وقسوة وعنف تملأ الحياة حربا نتيجة أخطاء متتالية، لا يبوح النصان عن مكوناتها إلا ما يرجع لسياقها الموروث في الثقافة العربية، وما عدا ذلك لا يتعدى ملامسة سطحية للواقع الراهن. تتخللها بعض الانتقاءات المبسطة، لا تفيد بشيء يوضح طبيعة الحرب التي تدمر الوطن العربي، وذلك لأن النص يؤمن ويتوقع أنه ما زال ناقصا، وما ينقصه يوجد في الجزء الآخر الذي سيقوم به القارئ لإتمامه.

إن البنية التفاعلية التي تحرك ميكانيزمات النصين تنبثق من مجموعة من المعطيات التي يستثمرانها. كما يمكن أن نستشف من خلال الموقفين المتناقضين اللذين أنتجتهما قصة مقتل مالك بن نويرة في نص الطاهر وطار، بحيث نجد كما قلنا سابقا بخصوص نص القعيد، أن لكل قصة قصتين أو أكثر، وذلك ما يفسر أن التاريخ الراهن له عدة أوجه يمكن أن تمنحنا ما يحكى عن قساوته وعنفه.

فالنص من هذه الزاوية يخضع لعدة انتقاءات، وتخضع هذه الانتقاءات بدورها لعدة اعتبارات يجعلها السرد عالما مكثفا أهم ما يميزه هو التيه والمتاهة. فكيف “يقوم التمثيل السردي ذو الكثافة العالية بإنتاج الذات في صراعها مع نفسها ومع الآخر ضمن تاريخ ثقافي واحد؟ وكيف تنشطر الذات بين تصورين ورؤيتين في إطار ثقافة واحدة؟”[30].

ربما يراها الناقد عبد الله إبراهيم تتمظهر في تقنيات السرد ووظائفه، إلا أنه فضلا عن ذلك، يمكن أن نستشفها من خلال قساوة الحياة، وتعددها ومتاهتها وعنفها، التي تجعل الشخوص يتيهون في مجموعة من المواقف، كما حصل للقناديز والفتيات في نص الطاهر وطار بخصوص مالك بن نويرة وزوجته أم متمم. أو مثل ما يعرفه شخوص “قطار الصعيد” إزاء أزمة الواقع المخنوق الذي يكبلهم.

ولعل ما يثبت ذلك هو ما استنتجه الناقد عبد الله إبراهيم حين قال: “ينتهي النص حينما يكف السرد عن تجهيز المتلقي بمصائر أخرى للشخصيات وتنتهي الرواية ككتاب، لكن التفكير في أمر صوغ الأحداث وتحولاتها الدائمة لا ينتهي، فكل نص يفجر مشكلة لدى المتلقي”[31] .

وهذا هو صلب الإشكال الذي نبحثه في النص الروائي، وحاصله أن النص الروائي يقوم على استراتيجية تفاعلية وذلك نتيجة ما يفجره النص من إشكالات وأسئلة لدى القارئ، من هنا يتمركز أساس خصوصيات النص الروائي العربي الحداثي، بحيث لا تصبح للنص أهمية، كما أنه لا يحقق وجوده إلا بفضل ما يقدمه القارئ من ممارسات وأفعال تحيينية لمجموعة من العناصر.

لأن الأمر هنا يعني بالأساس الأفعال المرتبطة بالتجاوب مع النص، مما يحيل على تلك (التوجيهات العملية)[32] التي تساعد المتلقي على ممارسة القراءة، في الاتجاه الذي يتفاعل ويقوده إلى إدراك الكيفية التي ينتج بها النص معناه.

إن هذه الخصوصية هي إحدى الركائز التي قادت إلى إعادة النظر في مفهوم النص الأدبي وفي مقوماته الأساسية، وهذا هو ما أشار إليه “وولف غانغ إيزر” حين قال: “إن النص الأدبي مزيج من الواقع وأنواع التخييل، ولذلك فهو يولد تفاعلا بين المعطى والمتخيل. ولأن هذا التفاعل ينتج شيئا أكثر من الفرق بين المتخيل والواقع فيستحسن تجنب التعارض القديم بينهما تماما واستبدال هذه الثنائية بثلاثية الواقعي والتخييلي والخيالي. وانطلاقا من هذه الثلاثية ينشأ النص”[33].

إن هذا التحديد الجديد للنص الأدبي –ومنه الروائي- ولمقوماته هو الذي جعل مجموعة من العناصر النصية تبدو جديرة بالاهتمام، ويتعلق الأمر بالعناصر التي يعمل النص على انتقائها من مجموعة من المجالات: (اجتماعية أدبية تاريخية.. أو ثقافية بالمعنى الشامل للكلمة)، فيوظفها داخل ثناياه بشكل من الأشكال.

وهذا هو ما يشكل مادة لما هو خيالي في النص، وذلك انطلاقا من: “إن الفعل التخييلي يمكن الخيال من اكتساب صفة الواقعي، لأن التحديد هو أدنى عنصر لتعريف الواقع. وهذا بالطبع لا يعني القول بأن الخيالي هو الواقعي بالذات، رغم أنه بدون شك يكتسي صبغة الواقع حيث يتدخل في العالم المعطى ويؤثر فيه”35.

إن التخييلية الأدبية، وفقا لهذا التحليل، تكتسب مادتها من مجموعة من الأفعال التخييلية وأهمها هو الانتقاء، حيث يلجأ النص الروائي إلى مجموعة من العناصر التي تعود إلى الواقع الاجتماعي أو الثقافي، فيحولها إلى داخله لتشكل مادة ذات وظائف أخرى، هذه العملية –أي عملية التحويل- هي التي تعطي لتلك العناصر الخاضعة للانتقاء بعدا تخييليا، لأنها هي التي تنشط التفاعل بين النص والقارئ.

فحين يعمل نص “قطار الصعيد” على جلب عناصر من الواقع الاجتماعي، مثلما فعل مع القصة التي سماها “جريمة العصر” المتعلقة بالمرأة التي قتلت زوجها وعشيقها، فإنه لا يسعى إلى نقل تفاصيلها كواقعة اجتماعية، وإنما يعمل على انتقائها بطريقة تخييلية، تسمح لمجموعة من العناصر أن تظهر بشكل آخر، إما عبر التركيز على جوانب منها، أو عبر ما أقصاه من عناصر تنتمي لتلك الواقعة الاجتماعية.

فهو –أي النص- لا يوظفها، إذن، من حيث إنها تمتلك وظيفة تتعلق بارتكاب جريمة قتل تقوم بها امرأة، وإنما من حيث إن الواقعة، وفقا لتوظيفها التخييلي، تضطلع بوظيفة أخرى جديدة تكتسبها انطلاقا من السياق الجديد الذي وضعت من أجله في النص، وهذا معناه أنها تصبح ذات وظيفة أخرى تستقيها من التشبع بالانتقام ضد واقع قاسي يصوره النص باعتباره عالم ينتج العنف، وبما أن عالم النص، عالم ينتج العنف، فإن شخوصه يتشبعون، لا محالة، بممارسة الانتقام ومحاولة التخلص من كل ما ينتج العنف.

لذلك يصبح عنصر “الجريمة” مقصى من هذه الواقعة لأنها –الواقعة- تنتمي، داخل النص، إلى قوانين أخرى، ليست هي القوانين التي تحكم عنصر الجريمة، وعبر هذا التحويل ينشط التفاعل النصي، حيث يسمح بإدراك كل العناصر التي تنتمي لهذه الواقعة الاجتماعية، سواء المقصاة أو التي تم التركيز عليها أو استحداثها طبقا لسياق استعمالها في النص. من هنا فإن “القارئ يجد في الكشف عما يشكل انسجام النص ويبلور معناه للوصول إلى “تجسيد” ممكن، وسيكون هذا التجسيد استجابة للسؤال التالي: ما النسق القيمي الذي يقوم النص بنفيه..”36.

إنه توجيه إلى أن يلفت الانتباه إلى أنه لا يمكن دائما اعتبار القيام بفعل ما، إنه ارتكاب للجريمة، وحتى إن كان كذلك، فإن الأمر يجب أن ينظر إليه من كل جوانبه، كأن تراعى أسباب ارتكاب تلك الجريمة..إلخ.

وكما أن الانتقاء، كفعل تخييلي، لا يرتبط فقط بالعناصر التي تعود للواقع الاجتماعي أو للأنساق الاجتماعية، بل يشمل أيضا العناصر التي تعود للأنساق الأدبية والتاريخية والثقافية، لذلك فحين يرجع نص “الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي” إلى التصوف، كحالة تتوزع بين الصحو والحلم بين الجوهر والعرض.

والنص إذ يوظف التصوف أو ينتقي منه عناصر معينة ومحددة، فإنه لا ينقله باعتباره حضرة وشطحات صافية تتخلص من كل ما هو زائف وعرضي، لتلتحم بما هو حقيقي وخالص وجوهري. وإنما يستقي منه ما يشكل نوعا أو حالة من حالات التصوف التي يسميها “السبهللة” كما ينتقي الحالة الصوفية التي تصبح مزجا للجوهر والعرض في نفس الوقت.

ولعل ما يمكن استعادته بخصوص الخطاب الصوفي الذي يسيطر على هذا النص بالذات، هو أنه خطاب قام في الأساس على منطق جدالي يقاوم سلطة دينية تمارس الهيمنة بطريقة جزئية أو كلية، وعن طريق هذا المنطق الجدالي يتوصل إلى أن يثير مجموعة من المتناقضات ومن المغالطات، وعبر هذا وذاك يؤسس خطابا يخلخل الأنساق الاعتقادية والموقفية..

بل إنه ينتج ميثاقا قرائيا آخر، ينتج ممارسة تأويلية تغوص في العمق وتستكشف الباطن المكتوم. فبما أن الحرب لها ظاهر فإن لها باطن، كما هو حال القصر الذي يتوفر على أبواب أو نوافذ مما يدعو إلى الغوص إلى داخله/باطنه لاستكشاف اللغط الذي يهز أركانه. بناء على ذلك فإن الحرب التي تدمر الجزائر وغيرها إن لم تكن لها عدة أوجه، فإن لها على الأقل ظاهر وباطن، ولكن بين هذا الظاهر وذلك الباطن توجد أوجه أخرى لاستلهام المعرفة بالأشياء وبالمواقف.

إن انتقاء من هذا النوع يضعنا أمام محورين هما:

1 – محور الواقع بلغة تصوف الولي الطاهر، والوجود بلغة تصوف ابن عربي والحلاج..

2 – محور الموقف إزاء المعنى في القول اللغوي والتشكل الواقعي.

لاستثمار المحورين ننتقي بدورنا من النص القولي التالي: “مالك بن نويرة سيد بني يربوع وكل حنظلة، الذي قتله سيدنا خالد بن الوليد في حرب الردة، يثير هذه الأيام، اهتمام الطلبة والطالبات..”37 إلى أن يقول “لو أن مالكا لم يقتل هل كانت الحرب تتواصل ويسقط من الضحايا ما سقط؟”38. قياسا على ذلك الحرب التي تدور أو التي أشعلها طرف معين في المجتمع العربي وزكاها آخرون باسم الدين، تثير هذه الأيام اهتمام مجموعة من الأطراف السياسية والثقافية والفكرية.. فلو أن الطرف الأول لم يستند إلى ممارسة القتل والعنف والتعصب هل كانت الحرب تتواصل ويسقط من الضحايا ما سقط؟

أما بخصوص المحور الثاني، فكل قول له ظاهر وباطن كما هو الشأن بالنسبة لكل فعل ولكل موجود مثل مدينة الجزائر “من فوق تبدو ملهى كبيرا من ملاهي تايوان، لكنه خاو، خاو إلا من سرادق لفرقة موسيقية تأبى الظهور، ومن راقصين وراقصات غلبهم النوم”.

لكنها، في العمق وفي أسفل الملهى الكبير هي كهف مدلهم، لا آخر لطوله، ولا نهاية لعرضه، تملؤه الدواب من كل نوع ومن كل حجم..”39، وهكذا يتبدى سر الحرب أو الواقع بشكل عام.

حاصل القول من خلال ما سبق، أن البعد التخييلي لتلك العناصر التاريخية والثقافية، لا يكمن في إدماجها في النص وإنما في انتقائها وإلحاقها بالنص لتؤدي وظائف جديدة غير التي كانت لها في سياقاتها الأصلية، ومن هذه الزاوية تتكشف خصوصية التجريب التي يعتمدها النص، خصوصا حينما تصبح هذه الأنساق التاريخية والثقافية سياقا للأنساق الأدبية وتتبادل معها الأدوار.

إذ تصبح هذه المواد مجتمعة مجالا للملاحظة، حين يتعمد النص إلى نسف نموذجها، أو حين يجعل المعايير الأدبية التي ينتجها فعل الانتقاء لا تؤدي وظيفة السرد فقط، بل تمتلك وظائف أخرى أولها التفاعل، والاستمرارية في إنتاج ذلك السرد، إذ لا يتوقف عند نهاية النص، أو عند توقف المحفل السردي فيه، وإنما يتواصل من أجل إنتاج سرد افتراضي، وهذا ما أدركه صاحب النص نفسه أو السارد فيه “فلم أضع نهاية، وإنما اقترحت نهايات، واكتفيت بخاتمة، هي هبوط اضطراري، ومحطة لإقلاع جديد”40.

فالنص من هذه الزاوية لم يعد فضاء لتتبع مراحل قصة بشخوصها ونقطها البؤرية تنمو وتتطور في اتجاه النهاية. بل أضحى نصا ناقصا واقل تحديدا، يتطلب عملا جادا وتفاعليا لكي تتجسد وتتشيد معالمه، وتتلاحم عناصره المتناقضة، بل الأكثر من ذلك إن النص يهيئ لها، أي لتلك العناصر المتناقضة، مساحة للتعايش، ولذلك فإن النص الروائي –شأن كل نص أدبي- بقدر ما يدرك حقيقته التخييلية،

بقدر ما يكون أكثر تأهيلا للنجاح في اكتساب خصوصيات تتخطى البعد التقني، لتعانق الفعل النصي الملازم له، وذلك من منطلق أن “التخييلي “شيء انتقائي” يحوم دائما بين الواقعي والخيالي رابطا أيا هما معا. وهو موجود بهذا الشكل لأنه يشمل كل عمليات التبادل”41. وبناء عليه فإن خصوصيات النص الروائي لم تمثلها تلك التنويعات السردية أو أنماط الكتابة فقط، بل إنها أبلغ من ذلك وأكثر من أن تتجلى في بعض البنيات التكوينية للنص، وإنما يتم البحث عنها في ما تنتجه علاقة الواقعي والخيالي في النص.

[1] – محسن جاسم الموساوي، “هل من خصوصية للرواية العربية؟”، مجلة فصول، العدد 1، 1993، ص23.

(*) نقصد “الموضوعات” جمع: موضوعة Thème.

[2] – البريس، تاريخ الرواية الحديثة، ترجمة جورج سالم، منشورات عويدات، ط2، 1982، ص368.

[3] – البريس، تاريخ الرواية الحديثة، مرجع سابق، ص374.

[4] – نفسه، ص375.

[5] – البريس، تاريخ الرواية الحديثة، المرجع السابق، ص370.

[6] – محسن جاسم الموسوي، هل من خصوصية للرواية العربية، مجلة فصول، مرجع سابق، ص23.

[7] – نفسه، ص25.

[8] – جاسم الموسوي، المرجع السابق، ص27.

[9] – يوسف القعيد، قطار الصعيد، منشورات الزمن، 2001، ص16.

[10] – نفسه، ص26.

[11] – نفسه، ص18.

[12] – نفسه، ص13.

[13] – يوسف القعيد، قطار الصعيد، ص162.

[14] – محسن جاسم الموسوي، مرجع سابق، ص22.

[15] – نفسه، ص24.

[16] – Umberto Eco, Lector in Fabula, Trad. Meryem Bouzaher, Grasset, Paris, 1979, p141.

[17] – يوسف القعيد، قطار الصعيد، ص41.

[18] – نفسه، ص43.

[19] – نفسه، ص46-47.

[20] – نفسه، ص48.

[21] – نفسه، ص57.

[22] – نفسه، ص62.

[23] – يوسف القعيد، قطار الصعيد، ص62.

[24] – W. Iser, L’acte de lecture, théorie de l’effet esthétique, trad. E.S.P., Margada, Ed. 1985, p110.

[25] – أنطونان أرطو، المسرح وقرينه، ترجمة سامية أسعد، دار النهضة العربية، 1973.

[26] – يوسف القعيد، قطار الصعيد، ص101.

[27] – نفسه، ص101.

[28] – نفسه، ص101.

[29] – نفسه، ص100.

[30] – يوسف القعيد، قطار الصعيد، ص106.

[31] – عبد الله إبراهيم، السرد والتمثيل السردي في الرواية العربية المعاصرة، مجلة علامات، عدد 16، 2001، ص16.

[32] – نفسه، ص22.

[33] – W. Iser, L’acte de lecture, théorie de l’effet esthétique, Trad. E.S.P, Margada, Ed. 1985, p174.

35 – نفسه، ص9.

36 – إيف كيلي، أمام القانون قراءة في ضوء جمالية التقي، ت. س.ب، مجلة علامات، عدد 10، 1998، ص77.

37 – الطاهر وطار، الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي، منشورات الزمن، 2000، ص44.

38 – نفسه، ص45.

39 – نفسه، ص87.

40 – نفسه، ص14.

41 – إيزر، التخييلي والخيالي، مرجع سابق، ص27.