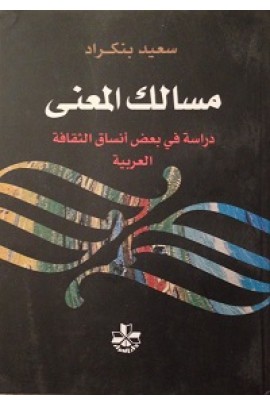

مسالك المعنى: دراسة في بعض أنساق الثقافة العربية

سئل أمبيرتو إيكو عن الدور الذي يمكن أن تلعبه السميائيات في النضال ضد العنصرية والكراهية، فكان جوابه بسيطا : علموا الطفل الفرنسي أن كلمة lapin ( أرنب) الفرنسية ليست سوى كلمة ضمن آلاف الكلمات المنتمية إلى لغات أخرى تستعمل هي أيضا من أجل الإحالة على الشيء نفسه في العالم الخارجي.

إن العالَم الذي نُطلق عليه ” الإنساني” ليس كذلك إلا في حدود إحالتِه على معنى ما. – گريماص –

إن الإنسان كائن رمزي، إنه رمزي بكل المعاني التي يمكن أن تحيل عليها كلمة رمز. فهو يختلف عن كل الكائنات الأخرى من حيث قدرته على التخلص من المعطى المباشر وقدرته على الفعل فيه وتحويله وإعادة صياغته وفق غايات جديدة.

ويختلف عنها أيضا من حيث قدرته على العيش مفصولا عن الواقع ضمن عوالم هي من نسج أحلامه وآلامه وآماله. فهو قادر على التحكم في ” الكم الزمني ” ومنحه بعدا إنسانيا من خلال إسقاط عوالم الممكن والمتخيل والمحتمل واستحضار ما مضى من الأزمان أيضا. ” إن الإنسان هو الحيوان الوحيد الذي يترك وراءه ذكريات شاهدة على أنه الأقدر على استخراج ” علاقات دلالية ” من قلب العلامات واستخراج علاقات دالة على البناء من قلب البنيات ” (1).

ولم يكن ذلك ممكنا إلا من خلال نحت فعالية تعبيرية جديدة ستكون هي الإشارة الأولى على ميلاد تاريخ جديد خاص بالإنسان وحده. ولقد نشأ هذا التاريخ مع الرمز، وداخله تناسلت كل أشكال التجريد والتمثيلات الاستعارية، وبواسطته انفصل الإنسان عن محيطه المباشر لينشر ذاته أو يخبؤها داخل” أشكال رمزية” (2) بالغة الغنى والتنوع.

أشكال امتد سلطانها إلى كل شيء في حياته، فهي الدين والأخلاق والأساطير والخرافات والقص، وكل الأشكال التعبيرية الأخرى ذات الأبعاد الاستعارية، ويدخل ضمنها بطبيعة الحال، وربما في المقام الأول، اللسان الطبيعي. بل إن جزءا من معتقدات الكائن البشري وقناعاته ليست سوى تعبير رمزي عن تجارب لا يمكن الإحاطة بها من خلال تجليها المباشر ، ذلك أنه ” كلما ازداد النشاط الرمزي تراجع الواقع” (3).

لقد كان ظهور الرمز في حياة الإنسان حاسما، ” فمن خلاله وداخله، استطاعت الكائنات البشرية أن تنظم مجمل تجاربها الحياتية في انفصال عن العالم. وهذا ما جنب الإنسان التيه في اللحظة، وحماه من الانغماس داخل عالم بلا أفق ولا ماض ولا مستقبل تائها ضمن الأبعاد المباشرة ل “الهنا” و” الآن”. فكما أن ابتكار الأداة أدى إلى انفصال الإنسان عن الموضوع، فإن الرمز قاده إلى الانفصال عن الواقع ” (4).

وليست الإحالات الدلالية المتنوعة وطرق إنتاجها وسبل تداولها واستهلاكها سوى حصيلة حركة ” ترميزية” دفعت بالإنسان إلى التخلص من عبء الأشياء والتجارب المباشرة اللصيقة بالزمان والفضاء، وقادته أيضا إلى بناء عوالم متحررة من قيود الواقع وتأليفاته المحدودة، لقد بنى عوالم مطواعة وقابلة للصياغات المتجددة، وقابلة أيضا للتكيف والتجدد والمسخ المطلق.

وقد يكون ذلك هو الخطوة الأولى التي قادت الكائن البشري إلى الانفصال عن الكائنات الأخرى التي تركها وراءه بلا تاريخ ترزح تحت نير طبيعة لا تقوم سوى بإعادة إنتاج نفسها.

فالإنسان هو الكائن الوحيد الذي تعلم كيف يحول الأصوات إلى لغة متمفصلة تُستعمل أداة للتواصل وإنتاج الفكر وتداوله، وهو الوحيد الذي استطاع ضبط علاقاته مع غيره من خلال سن القوانين والشرائع والاحتكام إلى الأعراف والأخلاق، وهو وحده الذي تعلم كيف يحتفي بأفراحه وأحزانه من خلال طقوس يخضع لها في حالات الموت والكوارث والزواج والختان، وهو وحده الذي يسمي آلامه ويتعرف عليها ويميز بينها، وهو أيضا الكائن الوحيد الذي خلق عوالم جديدة هي غير ما تراه العين لتمييز المتخيل عن الممكن والمحتمل والقابل للإسقاط، إنه فعل ذلك كله لأنه اكتشف مع حالات الترميز الموضوعي المتتالية قدراته الهائلة على التصرف في كل ما تمده به الحواس ويأتيه من الطبيعة. لقد خرج عن طوع كل شيء، ولم يعد يكتفي بما تقدمه الطبيعة خاما، كما لم تعد ترضيه محدودية أعضائه ومجهوداته الحسية الهشة.

وهذا ما يبيح لنا الحديث عن سلوك سميائي يُنظر إليه باعتباره مجموعة من الإكراهات الجديدة المضافة إلى السلوك الطبيعي البيولوجي للإنسان، فهذا السلوك المعطى خارج أية مفصلة مسبقة لا يتجاوز حدود ما تمليه ردود الأفعال الغريزية المشتركة بين كل الكائنات الحية. إن السلوك السميائي شيء آخر، إنه في حدوده البسيطة والعميقة على حد سواء، صياغة جديدة للتجربة الإنسانية خارج إكراهات الحضور المادي للأشياء، لقد اكتشف الإنسان وجهها الآخر مجسدا في العلامات : فمن خلال هذه العلامات أصبح بإمكان الإنسان أن يتحدث عن ” مطلوب غائب عن الحواس “،

بوساطة ما يحل محله أو يعوضه، أو ينوب عنه في الحضور والغياب على حد سواء، بل أصبح بإمكانه الحديث عن كائنات وأشياء هي من صلب الخيال وعوالمه، لكنها أصبحت مع الوقت جزءا من ثقافته ومن موجودات عالمه، منها يستمد صورا دالة على القسوة أو الهمجية أو الحنان والوداعة، أو دالة على التوغل في أقاصي الفضاء والزمان ( الغول وجزر الواق واق). إن العلامة اختصار وتهذيب للوجود المادي وتعميم له ، إنها تمنحنا حرية التحليق خارج إكراهات المراجع الجافة التي لا تحيل سوى على نفسها.

ذلك أن الترميز هو أيضا صياغة للسلوك الإنساني بعيدا عن إكراهات التوجيهات الأولية للوظائف البيولوجية داخل الجسد الإنساني ذاته. فالعين تبصر وستظل تبصر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ولكنها لن تنتج أبدا سلوكا سميائيا، فهي من خلال هذا السلوك المباشر لا تقوم سوى بأداء وظيفة بيولوجية مشتركة بين كل الكائنات الحية، ولكنها حين تغمز، تنزاح عن هذا المعطى البيولوجي المشترك لكي تنتج فعلا دلاليا يحتاج إلى معرفة لا علاقة لها بفعل البصر، فهي من المضاف لا من الفطري. لذلك لا يمكن فهم هذه الحركة البسيطة واستيعاب دلالاتها إلا من خلال استحضار السقف الثقافي الذي جعل من تحريك خاص للعين دالا على معنى بعينه، ومع هذه الحركة نلج دائرة السلوك السميائي، وحينها- وحينها فقط- تتحرر العين ( وكل أجزاء الجسد ) من وظائفها النفعية الأولى لكي تمد سلطانها في جميع الاتجاهات.

لقد تعلمت العين كيف تجزئ المدرك البصري وفق تصنيفات دلالية مسبقة استنادا إليها يتحدد ” الموقف” من موضوع النظرة. فهي ترنو وتحدج وتحدق وتحملق وترى وتنظر، وفي كل حالة من هذه الحالات تنحاز إلى معنى بعينه، معنى يحتوي فعل البصر ولكنه ينزاح عنه ليضيف تنويعا دلاليا جديدا. بل إن العين قامت بأكثر من ذلك، لقد أصبحت قادرة على التحكم في حركاتها وأشكال وجودها فتحولت إلى أداة حاملة ” للقسوة” و” الحنان” و”الوعد” و” التهديد” و” الإغراء” الخ. فكم قتلت العين وعذبت وأشعلت النار في الأفئدة العاشقة.

وما يصدق على العين يصدق على كل الحواس، فداخل السلوك السميائي تكف هذه المنافذ الأصلية عن التعرف المحايد على موضوع يوجد خارجها، لتصبح قادرة على إنتاج موضوعات جديدة هي كميات دلالية تضاف إلى البعد الغريزي المباشر.

وتلك حالة اليد في اللمس، وحالة الأذن في السمع، وحالة اللسان في الذوق، والأنف في الشم. واستنادا إلى هذه التحولات الحاسمة في حياة الإنسان، ستظهر إلى الوجود أنساق سميائية جديدة هي خزان هائل من الدلالات الإضافية التي لا تكشف عنها الحواس من خلال الوظائف التي تقوم فيها بالتعرف وتبين الطريق وتجنب الأذى واتقاء الروائح الكريهة، كما لا تقولها الظواهر الطبيعية من خلال تجليها المباشر، فالظواهر الطبيعية في ذاتها لا تقول أي شيء سوى ما علمتها الثقافة الإنسانية أن تقول (5).

إن هذه الدلالات هي حصيلة رغبة الإنسان في إعارة الكون جزءا من نفسه، واستدراج الأشياء والكائنات إلى مناطق نفوذه. إن الأمر يتعلق بترويض حقيقي حول الأشياء والكائنات إلى معاني.

والحاصل، أن السلوك السميائي هو نتاج عوالم التجريد والتعميم والرمز، ولا يمكن أن يُفهم ويستوعب ويؤول إلا باعتباره مسمارا داخل عجلة تجريدية لا تتوقف عن الدوران والحركة. والرمزية في هذا المجال، كما هي في كل المجالات الأخرى، إحالة على وجود مجرد تمكن من التخلص من الوجه المادي للعالم.

وهو وجود يمد شبكته في كل الاتجاهات. فالرمزية المشار إليها أعلاه ” ليست خاصة بلغة الإنسان فحسب، وإنما تشمل ثقافته كلها. فالمواقع الأثرية والمؤسسات والعلاقات الاجتماعية، والملابس هي أشكال رمزية أودعها الإنسان تجربته لتصبح قابلة للإبلاغ والتداول.

فوجود الإنسانية مرتبط بوجود المجتمع، ولكننا يمكن أن نضيف أيضا أن وجود المجتمع رهين بوجود تجارة للعلامات. فبفضل العلامات استطاع الإنسان أن يتخلص من الإدراك الخام، ومن التجربة الخالصة، كما استطاع أن ينفلت من ربقة “الهنا” و”الآن”. فبدون تجريد لا يمكن الحديث عن مفهوم، ولن يكون هناك، نتيجة لذلك، وجود للعلامات ” (6).

ومن هذه الزاوية يجب التعامل مع العلامة، فهي في نهاية الأمر وبدايته، نتاج سيرورة ترميزية نتخلص بوساطتها من إسار طبيعة لا ترحم، لكي نلج عوالم المفاهيم التي لا تأخذ من الوجود المادي سوى العام والمجرد والقابل للتعميم. لقد حلت العلامات محل الوجود بأشيائه وظواهره وكائناته وطقوسه. لقد حلت محل عالم يتميز بالتنافر والتعدد والتداخل لا تستطيع مجهودات الإنسان الإدراكية استيعابه والتعرف عليه في كل نسخه، فاختصرته في نماذج وبنيات عامة هي القانون الضروري الذي من خلاله يُرد المتعدد إلى ضرب من الوحدة.

لقد تمكن الإنسان من خلال العلامات من ترويض كل شيء، لقد روض الغرائز في المقام الأول، فأنسنها، أي أدرجها ضمن ما تمليه الثقافة ويستدعيه وجود الآخر. فتعلم كل شيء، تعلم كيف يأكل، وكيف ينام، كيف يبتسم ويضحك ويقطب، وتعلم كيف ينظم جنسه ونسله ويميز بين أهله وأقاربه، ويصد أعداءه والمتربصين به، واكتشف أخيرا حميميته التي قادته إلى ابتكار الأخلاق وبناء الجدران العازلة.

وانتبه إلى محيطه وبدأ في ترويضه، فتحكم في آليات الطبيعة، فروض الماء، ومد السواقي والترع والسدود، وحفر القنوات الرابطة بين القارات. وروض النار وحولها إلى ” حرارة ” مجردة متعددة الأشكال يستثيرها متى شاء وفق أهوائه المندفعة أو استجابة لحاجات البدن البارد. وروض الجبال، وروض البحار، لقد أصبح سيدا للكون فقط من خلال قدرته على تنظيم تجربته خارج إكراهات اللحظة ومحدودية ” الهنا”.

بل إن الأمر يتجاوز حدود تنظيم خاص بتجربة عامة، فالعلامة هي أداتنا أيضا في الكشف عن مناطق في النفس البشرية لا ترى بالعين المجردة، فالمرئي منها هو تجل يكشف عن وجود طاقة انفعالية بلا هوية ولا حدود ولا معنى. فالإحساس ” سابق في الوجود على التجلي الدلالي”، ، إنه حالة تشير إلى حياة بلا حجم إنساني غير ما تحيل عليه حالة النبوتية. لذلك فهو ” سابق على أي تمفصل سميائي”. إنه بذلك موجود خارج حدود الخطاب، الأداة التي من خلالها يمكن تطوير موضوعات تخص أشكال وجوده وتخبر عن حالاتها المتعددة. إنه يعد، وفق هذا الوجود، ” الظاهر الأدنى للكينونة “( 7)، أو هو الحد الأدنى للوجود الحي الذي لا شيء بعده سوى الموت والفناء المطلق.

إن هذا ” الإحساس” لا يمكن أن يصبح مرئيا إلا من خلال تجزيئه وتحويله إلى وحدات قابلة للعزل والتمييز، هي ما يطلق عليه في اللغة العادية ” الهوى”و” الاستعداد” و” الشعور” و” الميل ” و” الحب ” و” الكراهية “… الخ، فكل منطقة من هذه المناطق تحيل على عوالم سلوكية بعينها، وتقتضي أفعالا وردود أفعال برِعت علوم النفس في تحليلها وتمييزها وضبط الفوارق بينها. بل إن التمييز لا يتوقف عند هذا الحد، فكلما توغلنا في الدهاليز المظلمة لهذه النفس، امتد التجزيء ليطال هذه الوحدات ذاتها، فالحب قد يكون ” جوى” وقد يكون ” هياما” و” عشقا”، تماما كما يمكن للكراهية أن تكون ” قلى”، و” مقتا” و” بغضا”، وقد يزداد حجمها فتصبح “حقدا ” إلى ما هنالك من التدقيقات التي تشير إلى مناطق تتطلب باستمرار تغطية لغوية لكي تفهم وتتميز. بل يمكننا أيضا، من خلال الإشارة إلى الفعل الملازم لكل حالة انفعالية ، الكشف عن المزيد من التنويعات: فقد تكون هذه الحالة مرتبطة ” بالرغبة في الامتلاك “، وقد تكون تلك تعبيرا عن الرغبة في “الفناء في ذات المعشوق”، وثالثة مرتبطة ” بالازدراء “، والأخرى بالرغبة في “الفتك بالغريم وقتله” وما إلى ذلك.

ولقد شكل هذا الحضور المجسد في وحدات غطاء إضافيا هو نتاج ممارسة ممتدة في زمن لا ينتهي. فالأمر في جميع الحالات لا يتعلق بشخص يحاور نفسه، أو يصوغ فرضيات خاصة لا تصدق إلا على حالته هو، بل يتعلق بتواصل يجمع بين اثنين ضمن تفاعل متجدد باستمرار. فالاندفاع الانفعالي يتجه دوما إلى الخارج، ويتشكل باعتباره موقفا من ” آخر ” يوجد خارج الذات المنفعلة. لذلك، ” فإن صورة السلوك السميائي عندما تتخذ شكلا بيشخصيا قابلا للملاحظة نكون أمام لغة. ولقد تصور البعض أن هذه اللغة يجب أن تكون في المقام الأول لفظية، فالطابع اللفظي هو شكل الفكر، ومن المستحيل أن نفكر دون كلام. ولهذا السبب، فإن السميولوجيا ستكون جزءا من اللسانيات (بارث). فعلم اللغة اللفظية هو العلم الوحيد القادر على شرح بنيتنا الذهنية، والقادر أيضا على شرح بنية لاوعينا ” (8).

وهنا مربط الفرس، فخارج التغطية اللسانية كل شيء مساو لنفسه ومنكفئ عليها، إنه هنا لا أقل ولا أكثر، جزء من كيان قد يستمر في الوجود طويلا أو قد يبتلعه النسيان، كما ابتلع ملايين الأشياء والكائنات غيره. فنحن لا نعرف عن العالم إلا ما يسمح به اللسان، وكل ما يأتي إلى الذهن هو بالضرورة من طبيعة لسانية، بل إن ذاكرة الوجود الإنساني في جزء هام منها ذاكرة لسانية. لذلك، فإن العالم لا يتسلل إلى أذهاننا إلا من خلال حدود اللسان ومن خلال طريقته في تقطيع المدرك الموضوعي. إن وجوده ” الحقيقي” لا يكمن في ما تقدمه المادة، بل يتجلى من خلال أشكال تحققه داخل اللسان. وهو ما يعني، بعبارة أخرى، أن إدراك العالم مبرمج بشكل مسبق داخل اللغة، فاللسان الذي نتبناه يفرض علينا تقسيمات وتصنيفات ليست كونية، وهو ما تكشف عنه صياغة الزمن والعدد والألوان، وهو ما يكشف عنه التركيب والنبرة أيضا.

وهذا ليس نفيا للوجود المادي، فذاك أمر تأباه ” ماديتنا” ذاتها وترفضه، بل هو اعتراف باستحالة الإمساك به دون وسيط، ” لقد تم التشكيك في الأشياء، لا في العلامات كما يقول لوك، فالأفكار ليست شيئا آخر سوى علامات ستينوغرافية نستعملها من أجل بلورة وتنظيم بعض فرضياتنا حول الأشياء التي نسائلها ” (9). وهذا ما يفسر ” رغبة الأشياء في احتلال موقع داخل اللسان(…) فالواقعي هو القابل للوصف” (10).

إن الأمر يتعلق بسلسلة من حالات الترميز الموضوعي التي امتدت من أبسط الأشكال وأكثرها عمومية، وهي أفكار عامة وغامضة بدأ من خلالها الإنسان يصنف الأشياء والكائنات ويفصل بينها استنادا إلى خصائص عامة كالحجم والشكل واللون، وهي البدايات الأولى للتصنيف المقولي اللاحق، وانتهاء بظهور اللسان باعتباره أرقى أداة في التمثيل والتواصل وإنتاج المعرفة واستقبال الآخر أو صده. إن أشكال الترميز هذه هي التي تفسر ” السيرورة التي من خلالها استطاعت اللغة انتشالنا من ” طبيعة ” نجهل عنها كل شيء، لكي تقذف بنا داخل ثقافة تمنحنا أبعادا موضوعية.

إن الطفل الذي يقرر أن يتعرف على نفسه باعتباره ذاتا سيكون هو ذات التلفظ. إنه يريد أن يعين نفسه بصفته ” أنا “، ولكنه بمجرد ما يدخل مدار اللغة، فإن هذه ” الأنا “، التي يقوم ببنائها، تتحول إلى ذات للملفوظ وذات للجملة والمركب اللساني الذي من خلاله يكشف هذا الطفل عن مكنون نفسه. إن هذه ا”لأنا” هي منتوج ثقافي ( بورس يقول إنها النوع الذي تبلوره الثقافة لكل ” الأنات” الممكنة ). فعندما تتماهى ” أنا ” التلفظ مع ” أنا ” الملفوظ، فإنها تفقد بعدها الذاتي، إن اللغة تسجنها داخل غيرية، وعليها أن تتماهى معها لكي تبني ذاتها، ولكنها لن تستطيع التخلص منها بعد ذلك أبدا ” (11). وهي طريقة أخرى للقول إننا أسرى لغاتنا لا فاعلون أحرار داخلها كما قد توهمنا بذلك ” دورات الكلام ” المتحققة و” الأداء الحر”.

ومن هذه الزاوية كانت الحاجة إلى معرفة خاصة تتولى مهمة البحث في هذه الأنساق، وتكشف عن نمط وجودها ونمط اشتغالها، وتكشف أيضا عن قدرتها على التجدد والتغير، بل عن مهارتها في التحايل والتزيي بمظهر البراءة الطبيعية التي تبعد عنها كل الشبهات كما كان يحلو لبارث أن يقول وهو يتحدث عن الأنساق الثقافية. فقد تضللنا المظاهر الخارجية للوجود وتوهمنا أننا نتحكم في كل شيء، وقد نتوهم أيضا أن الوقائع التي تحيط بنا هي كيانات بديهية في الوجود والاشتغال. إن الأمر على خلاف ذلك، لقد بلور المجتمع في سيرورة تشكله الممتدة في أعماق تاريخ لا نعرف عنه إلا الشيء القليل سلسلة من الأنساق والقواعد الضمنية التي توجه كل شيء وتتحكم في اشتغال كل شيء، إنها تتحكم في اشتغال المؤسسات وتوجه السلوك الفردي والجماعي على حد سواء.

لقد مكنتنا المعرفة التي وفرتها السميائيات من الكشف عن الطريقة التي من خلالها يتسلل المجتمع إلى العلامات ويستوطنها ويحولها إلى مستودع لأحكامه وتصنيفاته، بل ووجدانه أيضا. فالسميائيات طريقة جديدة في فهم الظواهر وتأويلها، وهي أيضا طريقة جديدة في التعامل مع المعنى.

وقد تنبه الفكر الإنساني منذ زمن بعيد إلى هذا الطابع المركب للوجود الإنساني، فأخضعه للتأمل والدراسة رغبة منه في استخراج القواعد التي تتحكم في السلوكات الرمزية المبهمة التي تتخذ أحيانا شكل خرافات وأساطير وأحيانا شكل لغة قائمة الذات وأحيانا أخرى شكل لقى أثرية تخفي داخلها بعض أسرار الإنسان.

لذلك واستنادا إلى رحلة الترميز الشاقة التي قادت الإنسان من حالة عيش عار من أي غطاء استعاري، إلى حالات الفائض الرمزي الحالي، وجب التعامل مع المعنى باعتباره كيانا هاربا باستمرار من حالات التعيين المباشر ليسكن الظل واللاشعور ورد الفعل المنفلت من كل رقابة.

وهذا الهروب الدائم هو الذي يحدد حجمه وسمكه وكامل امتداداته الصريحة والضمنية، التي تتخذ أحيانا حالات تمثيل استعاري مجرد وتتخذ أحيانا حالات تشخيص تحيل على فعل مباشر يوهم بالحقيقة” الحقيقية” للوجود الإنساني كما يتم التعبير عنه من خلال السلوك الفعلي. ففي كل جزئية تعبيرية وفي كل سند القول تختفي إحالات لا رابط بينها وبين التجلي المباشر سوى الإرث الوجداني الذي نسيه العقل، وواصل العيش في الرمزي والاستعاري وكل حالات الإيحاء.

إن المعنى ليس كيانا جاهزا، وليس معطى مرئيا تدركه الحواس دون وسائط، وتصنفه استنادا إلى ما يؤكد أو يثبت أو ينفي أو يرد هذا لصالح ذاك. إنه سيرورة خاضعة في وجودها وفي تحققها لمجموعة من الشروط، حاولت السميائيات – غير الدوغمائية والبعيدة عن الوصفات الجاهزة والبعيدة أيضا عن المماحكات اللغوية الفارغة من كل مضمون – على تحديد بعضها باعتبارها القواعد الضمنية المتحكمة في الفعل المباشر والمتحكمة في بعده التاريخي وخلفياته اللاشعورية وعمقه الأسطوري.

وذاك هو المدخل الرئيس الذي سيمكننا من التحول من التعرف المباشر على ما يمثل أمام الحواس باعتباره سلسلة من المراجع الخرساء، إلى محاولة تحديد الهويات الدلالية التي من خلالها يتسلل الشيء والواقعة والكائنات إلى العالم الإنساني. فهذا العالم يتحدد من خلال قدرة كل ما يؤثثه على إنتاج الدلالات، وخارج هذه القدرة لن يكون الشيء سوى كيان بلا حول ولا قوة.

وهذه الشروط هي التي أبعدتها عن الأحلام البنيوية الأولى التي اعتقدت أنها يمكن أن تحلل النصوص دون أن تكترث لغطائها الثقافي رغبة في الوصول إلى معنى نهائي يمكن الكشف عنه من خلال ” ضربة معلم ” لا يخفى عنها أي شيء. لكنها جنبتها أيضا السقوط في أوهام التحاليل التي كانت تتصور أن بإمكانها الإمساك بمعنى جاهز يمكن، بقليل أو كثير من الذكاء، فصله عن باقي مكونات النصوص. إن الاقتراب من الوقائع رغبة في شق دروب داخلها هو إنتاج لمعرفة تغني هذه الوقائع، وتكشف عن بعض انفعالاتنا التي تختفي في التعبير الاستعاري.

ومن هذه الزاوية يمكن قراءة المقالات التي نقدمها في هذا الكتاب. فلم يكن هاجسنا، ونحن نقرأ هذه النصوص التي تلتقط جزئيات من الحياة الثقافية العربية، الوصول إلى دلالة كلية ونهائية، ولم تكن رغبتنا هي الوصول إلى حقيقة خاصة بهذه الوقائع. إن ذلك يتنافى مع تصورنا ومنطلقاتنا. فما يمكن قوله بشأن هذه الوقائع هي أنها لا تشتمل على معاني جاهزة، وليست محدودة بأفق واحد للقراءة.

إنها، ككل الوقائع متعددة، سلسلة من السياقات التي يمكن تحقيق بعضها استنادا إلى فرضيات للقراءة واستبعاد أخرى إلى أجل مسمى تمليه ظروف أخرى للقراءة. ذلك أن كل فرضية ليست سوى محاولة لتجسيد حالة دلالية من خلال بناء قصدية جديدة ليست معطاة من خلال التنظيم المباشر للوقائع.

ولم أشأ في هذه المقدمة أن أشرح المقالات، ولا أن أعيد تأويلها ولا أن أقدم المفاتيح النظرية التي قادت إلى هذه القراءات دون غيرها. ذلك أمر لا طائل من ورائه، بل قد يقلل من شأن القارئ الذي لا يكتفي بالاطلاع على مضمون التحليل بل تقوده القراءة إلى اكتشاف القواعد النظرية غير المرئية من خلال سيرورات التحليل. وهذا أمر مخالف لما جرت به العادة. العادة التي وفقها يقدم الباحث نظريته، ثم يحلل في ضوئها مجموع القواعد المتحكمة في بناء النصوص.

يبدو أننا ندخل مرحلة تتميز بإبدال معرفي جديد. إبدال ستتغير بموجبه قواعد القراءة والتحليل. يجب أن تعيننا النصوص أيضا على فهم النظريات من الداخل، وهو السبيل إلى إغنائها وتطويرها واستنباتها داخل التربة الثقافية العربية. والنصوص العربية في هذا المجال خير وسيلة إلى ذلك، فهي لا ترسم حدود حياة ” واعية” بل تضمن الغطاء الاستعاري لجزئيات الحياة ” الواقعية “.

- هوامش

1- Erwin Panofsky : L’ouevre d’art et ses significations,p27

2- انظر E cassirer : Philosophie des formes symboliques , éd minuit, trois tomes, 1972

3- Ernest Cassirer : Essai sur l’homme , éd Minuit , 1975,p43

4- Molino ( Jean) : Intrpréter , in l’interprétation des textes , ed minuit , 1989 , p 32

5-, éd Labor, 1988, p17 Umberto Eco : Le signe

6- Umberto Eco : Le signe, éd Labor, 1988, p151

7- A J Greimas, J Fontanille : Sémiotique des passions , éd Seuil, 1991, p22

8- Umberto Eco : Le signe, éd Labor, 1988, p152

9- Umberto Eco : Le signe, éd Labor, 1988, p156

10- A K Varga : Discours, récit, image, éd Pierre Mardaga éditeur, 1989, p 7

11- Umberto Eco : Le signe, éd Labor, 1988, p153