تشكّل السرديات وتحولاتها.. هل يمكن الحديث عن “سرديات عربية”؟

مع بداية الستينيات، وفي خضم المرحلة البنيوية، تشكّلت في فرنسا نظرية للسّرد عُرفت بالسّرديات أو علم السرد، وجعلت من “السردية” موضوعها الرئيس. هكذا عملت هذه النظرية على تحديد خصائص السرد وقواعده وبنياته أيا كان الوسيط الذي يتحقق به. ولأن إسهام علمائها في افتراع مسارات جديدة لدراسة السّرد، استند إلى رؤية نظرية ومنهجية متماسكة ومختلفة كليا عما كان سائدا قبل هذه الفترة، فقد أمكن لهذه النظرية أن تتنقّل إلى جغرافيات مختلفة، فأصبح من العسير ربطها بأرض واحدة هي تلك التي نمت فيها أول الأمر.

وفي الوطن العربي يُمكنُ القول إن السرديات حازت ما تستحقه من الشهرة بسبب تحليلها لبنيات النص السردي وأنساقه الأدبية والثقافية. لقد اشتغل بها عدد من السّرديين الذين حفروا بأعمالهم التي سعت إلى إعادة قراءة السرد العربي أثرا عميقا في الدّرس الأدبي العربي المعاصر. ورغم أنّ البحث الأدبي العربي سيعرف بفضل الدفع الذي وفّرته له السرديات، كيف يعيد تحديد موضوعه وأدواته، فإن ثمة أسئلة يظلّ طرحها ضروريا: هل يمكن الحديث عن “سرديات عربية”؟ متى تشكلت؟ وما هي الأسئلة الأساس التي انطلقت منها؟ وما أثرها في تجديد المعرفة بمفهوم الأدب؟ هل تطورت السّرديات أم انتهت بانتهاء الحقبة البنيوية؟ ما تصورها الجديد للسردية؟ وما هي الوسائط الجديدة التي تهتمّ بها؟ وبأي معنى يمكن وصفها الآن بأنها سرديات ما بعد كلاسيكية؟

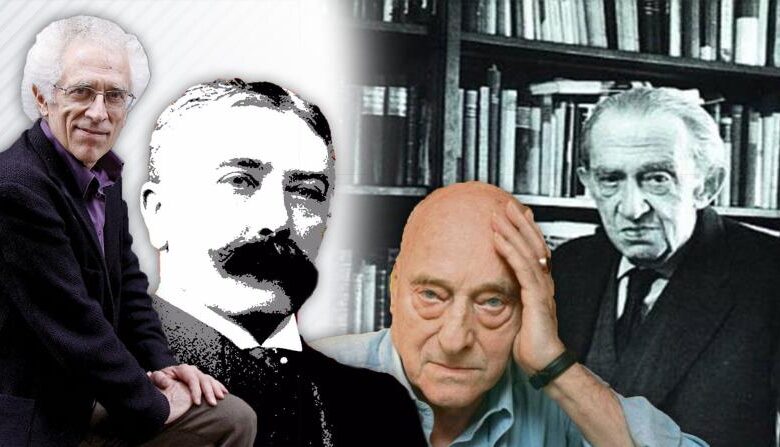

للاقتراب من هذا الحقل البحثي المثير للاهتمام في محاولة لإلقاء الضوء على عمليات التطور داخله، وللإجابة عن الأسئلة التي يطرحها على الدّارسين والباحثين المهتمين بالسرد عموما وبالرواية على نحو خاصّ، نقدّم في هذا التحقيق تصورات أربعة من أبرز النقاد المشتغلين بالسرديات، وهم سعيد يقطين (المغرب)، عبد الله إبراهيم (العراق)، محمد الشحات (مصر)، محمد الأمين مولاي إبراهيم (موريتانيا).

- ما قبل السرديات وما بعدها

لا يمكننا الحديث عن أي شيء وما بعده، بدون معرفة ما قبله. وكلما أخطأنا فهم ما قبل الشيء، نعجز عن فهم ما بعده، فضلا عن الشيء ذاته.

بدأ يتزايد النقاش، عالميا، حول “السرديات ما بعد الكلاسيكية” في الآونة الأخيرة، فكثرت التصورات والاتجاهات. وبدون تحديد السرديات تحديدا دقيقا، وتمثلها جيدا في ذاتها، بوضعها في سياق ما قبلها لا يمكننا الانخراط في حقبة ما بعدها بالصورة الملائمة.

أعتبر العدد الثامن من المجلة الفرنسية “تواصلات” (1966) بمثابة البذرة الأولى التي وُضعت فيها تصورات جديدة لتحليل السرد، وبعض أركان “السرديات”، وخاصة من خلال كتابات جيرار جُنيت وتزفيتان تودوروف وغيرهما، كاختصاص خاص بدراسة السرد، وسنة 1967 تاريخ إطلاق مصطلح “السرديات” بعد استعمال مصطلحات متعددة للدلالة على اتجاه جديد في دراسة الأعمال السردية (قصة، رواية، حكاية، أسطورة…). أما الأثر المؤسس للسرديات فهو بدون منازع كتاب جنيت “خطاب القصة: مقال في المنهج” (1972). وإثر النقاش الذي أثاره هذا الكتاب أصدر جنيت كتاب “خطاب القصة الجديد” (1982) ساهم فيه بدوره بالرد وتعميق النقاش، مبينا تصوره للسرديات. لذلك يعتبر جنيت ومن دخلوا معه في نقاش واشتغلوا بتحليل السرد بكيفية جديدة (ميك بال، شلوميت كينان)، لدى مؤرخي السرديات، ممثلي السرديات الكلاسيكية. ومن جاء في أواخر التسعينيات وبداية الألفية الجديدة، إلى الآن، يعتبرون حاملين لواء “ما بعد السرديات الكلاسيكية”.

إن تأسيس السرديات لم يتشكل من فراغ. فمنذ أن فرضت الرواية نفسها في أوروبا وأميركا منذ القرن التاسع عشر، بدأ يتشكل النقد الروائي ويتقدم في استكشاف عوالم الرواية وتقنياتها. ساهم في تبلور هذا الوعي الروائي كبار الروائيين بخصوصية النوع الذي يكتبون فيه والذي بدأ يتجلى في ما كانوا يصوغونه من مقدمات لرواياتهم، أو مراسلات تعبر عن أفكارهم حولها. ونكتفي هنا بذكر أعمال روائيين مثل هنري جيمس “في فن الرواية” (1907)، ومارسيل بروست “ضد سانت بيف” (1909)، في بداية القرن، ومع الروائيين الجدد (ألان روب غرييه، ميشيل بوتور) في أواسطه. وإلى جانب الروائيين، بدأت تبرز دراسات نظرية وتطبيقية حول الرواية فرضت نفسها منذ ذلك التاريخ إلى أواسط القرن العشرين.

ويمكننا في هذا الإطار الإشارة إلى بعض هذه الأعمال التي كان لها أكبر الأثر في تطوير الدراسة الروائية: جورج لوكاتش “نظرية الرواية” (1916)، وبيرسي لوبوك “صنعة الرواية” (1921)، وإ. م. فورستر “أركان الرواية” (1927)، وجون بويون “الزمن والرواية” (1946)، وجورج بلان: “بلزاك والواقعية الفرنسية” (1952)، و”ستاندال وقضايا الشخصية” (1953)، ووين بوث “بلاغة الرواية” (1961)، ولوسيان غولدمان “من أجل سوسيولوجيا الرواية” (1964).

قبل ظهور السرديات ظل الحديث عن الرواية من خلال مجالات تتصل بالنقد الأدبي، أو السوسيولوجيا، أو علم النفس، أو البلاغة. على هذا التراث النقدي انبنت السرديات مع جنيت علاوة على البويطيقا الكلاسيكية لدى كل من أفلاطون وأرسطو والتراث البلاغي، وأعمال الشكلانيين الروس، إلى جانب لسانيات بنفنست على وجه الخصوص.

هذا التوجه الجديد لدراسة الرواية، من منظور السرديات، جاء ليقطع مع التصور الذي كان سائدا عن طريق التركيز على النص في ذاته بهدف تحقيق الفهم الملائم، وتجاوز الإسقاطات الذاتية والفكرية التي ظلت تمارس في كل النقد الروائي. جاءت السرديات لتتميز عن ذاك النقد بهاجسها العلمي الذي يجعلها تستكشف الكليات الكامنة في أي عمل سردي. وكانت في هذا الاتجاه سليلة البنيوية التي جاءت رد فعل على الإبدال الذي كان سائدا قبل الستينيات. وكان لتحليل جنيت لرواية “البحث عن الزمن الضائع” لبروست النموذج النظري الذي أقيم في ضوء هذه الرؤية الجديدة لتحليل الرواية.

مع السرديات سيصبح لمفهوم السرد موئل مركزي في التعامل معه حيثما وجد. وهو كما عبر عن ذلك رولان بارث في 1966 موجود في كل شيء. لذلك نجد السرديات لم تقطع فقط مع النقد السابق عليها نظريا ومنهجيا في كيفية تحليل الرواية، ولكنها أيضا قطعت مع تصوره للأنواع التي كان يتعامل معها بصورة مستقلة، وكأن لكل منها خصوصيتها (الرواية والقصة مثلا). فصار السرد جنسا جامعا لأنواع كثيرة، بل ويحضر في أجناس مختلفة من القول والإبداع بصرف النظر عن الوسيط الذي يوظفه. وعلى السرديات الاضطلاع بتحليل السرد حيثما وجد.

إن حصر موضوع التحليل في السرد في ذاته، وتوسيع مجاله ليحضر في أي خطاب كيفما كان جنسه ونوعه، حسب تصوري، رسم خارطة لواقع السرديات في المرحلة التأسيسية (البنيوية) بهدف تطويرها في حقبة لاحقة (ما بعد البنيوية). يتمثل الحصر، أولا، في دراسة الخطاب الروائي في حد ذاته. أما التوسيع، ثانيا، فلا يمكن أن يتحقق إلا بعد التطور في فهم ومراكمة معرفة بالخطاب في حد ذاته، فيشمل من جهة الموضوع (ما يتعدى الخطاب) مثل المؤلف والسياق وما شابه ذلك. ومن جهة ثانية عدم الاقتصار على تحليل الرواية إلى غيرها من الأجناس والأنواع التي يحضر فيها السرد مثل السينما، والمسرح، والرسوم المتحركة، والإبداع الرقمي…

أين نحن العرب، نقادا وأكاديميين، من هذا الواقع الجديد التي تشهده الدراسة الأدبية عموما، والسردية خصوصا على المستوى العالمي؟ لست متشائما، ولا جالدا

للذات، كما يقولون، ولكني أطمح لأن نفتح مثل هذا النقاش العلمي الحقيقي

أُعطي للسرديات في مرحلة التأسيس في الحقبة البنيوية (الحصر) من لدن من حاول تطويرها (توسيعها) اسم “السرديات الكلاسيكية”، مميزين أنفسهم بالمشتغلين بـ “السرديات ما بعد الكلاسيكية”. أطلق هذا المصطلح سنة 1997 من لدن ديفيد هيرمان، وانتشر سنة 1999 ليصبح متداولا عالميا، ويعبر عن المشاركة في الانخراط في البحث فيه الكثير من الباحثين من جنسيات متعددة، نذكر من بينهم: جيرالد برينس، مونيكا فلوديرنيك، جيمس فيلان، ريتشاردسن بريان، سيلفي باطرون، دان شين…

لم يقتصر التوسيع فقط على الموضوع، والاهتمام بأجناس وأنواع أخرى، ولكن أيضا على اختصاصات متعددة. فإذا كانت السرديات قد وضعت حدودا لنفسها كاختصاص متميز عن غيره من الاختصاصات أو المجالات التي اهتمت بالسرد من زوايا متعددة، فإن السرديات ما بعد الكلاسيكية، عملت على انفتاحها على اختصاصات جديدة (تداخل الاختصاصات وتعددها) مثل العلوم الاجتماعية والإنسانية والمعرفية والرقمية وغيرها. كما أنها وسعت مجال موضوعها فصارت تتابع السرد في الخطاب اليومي، وفي ردهات المحكمة، وفي تسيير المقاولات، وفي السينما والمسرح والأدب الرقمي. كما أن الاشتغال بها لم يبق مقتصرا على المتخصصين في الدراسات الأدبية بل امتد إلى اختصاصات بعيدة عن الأدب مثل الطب، والاقتصاد وعلوم الأعصاب والذهن والدماغ والمعلوميات…

لقد تم الانتقال جغرافيا من النقد الروائي (الغربي ـ الأميركي) إلى السرديات (الفرنسية) إلى السرديات ما بعد الكلاسيكية (على المستوى العالمي). وصارت الإنكليزية لغة النشر العلمي لكل ما يتصل بها.

أدى هذا الوضع الذي اتسم بالتوسيع إلى أقصى الحدود إلى أن تبددت السرديات وابتعدت عن حدودها الأولى،

وصارت بذلك وكأنها مظلة لكل من يشتغل بالسرد، وأيا كان المجال أو الاختصاص الذي جاء منه. ويسعى الكل إلى ادعاء تقديم سرديات مختلفة عن غيرها: فهذه سرديات بلاغية، وأخرى معرفية، أو تداولية، أو نسوية، أو رقمية، أو اجتماعية أو نفسية، أو علاجية أو بيئية، بل ظهرت سرديات لاطبيعية تقطع مع التصور السائد للمحاكاة مع يان ألفرد وإفرسن ستيفان وريتشاردسن بريان، وهي تسعى إلى فتح مجالات جديدة للاهتمام بالسرد من زاوية مختلفة.

إذا كان ما قبل السرديات متصلا بالنقد الروائي المتأثر بالفلسفة والعلوم الاجتماعية والإنسانية، وخاضعا لاجتهادات الدارسين من حقول متعددة، فإن السرديات جاءت لتتصل بصورة أساسية باللسانيات، وتتخذها نموذجا لتنبني على أساس علمي في دراسة السرد بصورة عامة، مما جعلها تنغلق على ذاتها لتشكل نفسها بمنأى عن العلوم الاجتماعية التي فرضت نفسها على الدراسة الأدبية السابقة، وهي في مرحلة ما بعد الكلاسيكية، بدأت تنفتح من جديد على مختلف العلوم التي تطورت أو ظهرت منذ أواخر التسعينيات وبداية الألفية الجديدة.

لقد تحقق الانتقال من الرواية إلى السرد، ومن النقد إلى العلم، ومن الانفتاح على علوم ومعارف متعددة إلى الانغلاق على الذات (أي من ما قبل السرديات إلى السرديات)، ومن الانغلاق إلى الانفتاح مرة أخرى، أي من العلم الخاص إلى العلم المنفتح على علوم جديدة (أي من السرديات إلى السرديات ما بعد الكلاسيكية). نطرح سؤالا حول هذه الصيرورة: كيف مورس الانفتاح الأول، والانغلاق (السرديات)، والانفتاح الجديد؟ هذا هو السؤال الذي يمكننا طرحه على السرديات ما بعد الكلاسيكية لأنه ذو طبيعة إبستيمولوجية تتحدد لنا من خلاله طبيعة العلاقة التي ينبغي أن تكون بين العلوم والمعارف، وكيف يمكننا التعامل مع الاختصاص، وتداخل الاختصاصات وتعددها؟ ويبدو لي أن جزءا مهما من النقاشات التي تدور في المرحلة الأخيرة يتصل مباشرة، أو ضمنا، بهذه الأسئلة الحارقة.

أين نحن العرب، نقادا وأكاديميين، من هذا الواقع الجديد التي تشهده الدراسة الأدبية عموما، والسردية خصوصا على المستوى العالمي؟ لست متشائما، ولا جالدا للذات، كما يقولون، ولكني أطمح لأن نفتح مثل هذا النقاش العلمي الحقيقي، حول كيفية تعاملنا مع “المناهج الغربية” في مرحلة ما قبل تعاطينا مع البنيوية (ما قبل السرديات)، وخلالها (مع السرديات) وما بعدها (في هذه المرحلة التي لا أستطيع تحديد ملامحها؟). ولكي يكون هذا النقاش علميا علينا أولا أن نكوّن صورة دقيقة عن كيفية تطور الفكر الأدبي المعاصر، ونواكب جديد الدراسات في هذا الإطار، وإلا فإننا سنظل بعيدين عن فهم الشيء، وما قبله، وعاجزين عن الإسهام في ما بعده.

دليل يمكن الاسترشاد به في تحليل النصوص السردية –

عبد الله إبراهيم (ناقد وأكاديمي عراقي)

1

عاينت الظاهرة السردية في الأدب العربي بنظرة اختلفت عن نظرة المناهج الشكلية لها، فما عادت كتلة صماء منقطعة عن سياقها، بل ظاهرة تمثيلية قابلة للتأويل والاستنطاق، فتحرّرت من النظرة الوصفية حينما ربطت الظاهرة السردية بسياقاتها الثقافية. حدث ذلك في النصف الثاني من ثمانينيات القرن العشرين حينما كنت أعدّ أطروحتي للدكتوراه عن “السردية العربية” في جامعة بغداد.

آنذاك كانت المناهج الشكلية والبنيوية تغزو الثقافة العربية غزوا لا هوادة فيه، فكأنها تجتثّ تركة نقدية فقدت وظيفتها المعرفية، وراحت تطويها في سجلّات التاريخ، وتنظّف الكتابة النقدية منها، ورافق ذلك احتفاء منقطع النظير بتلك المناهج، احتفاء رافقه زهو، وخيلاء، وغطرسة، واستمرّ الإعجاب بها قرابة عقدين قبل أن يخفت بريقها، ويخبو وهجها.

وقد تسلّلت المناهج النقدية الحديثة بترجمات شائهة، وتلخيصات مقتضبة، وتطبيقات مدرسية تفتقر إلى الوضوح، ويعوزها الإفصاح عن مقاصدها التي حملتها في ثقافاتها الأصلية. وبهذه الطريقة وفدت “السرديات” إلى الثقافة العربية، وهي تحمل دعاوى علمية مفارقة للتاريخ الثقافي، فما أثمرت عن شيء جدير بالذكر.

2

اقترنت السرديات بالبنيوية، وتلازما بضعة عقود، قبل أن يأفلا معا، فقد أزاحتهما الدراسات الثقافية عن العرش؛ ونتج عن ذلك ظهور مداخل سردية ثقافية حلّت محلّ السرديات الكلاسيكية التي تغافلت عن جمالية النصوص، ووظائفها التمثيلية، وشغلت باستخراج الأبنية المعيارية فيها على غرار الدراسات اللغوية، وبهذا الاستبدال انتقلت دراسة السرد من الحقبة الشكلية إلى الحقبة التداولية. ولمّا كان الثبات قرين الأولى، فالتحوّل أضحى ركيزة الثانية. ولا إجحاف في القول بأنّ هيكل السرديات أفرغ من المحتوى الأدبي، فتُرك مهجورا، لأن النصوص أبت قبول شروطه المعيارية، فإذا به يمسي طللا باليا، فيما أخذت السردية سيرورتها من هوية الظاهرة السردية.

شيّعت السرديات الكلاسيكية إلى مثواها الأخير بأفول البنيوية، وبانهيار هيبة النموذج اللغوي الذي خلع عليها الشرعية. وباقتصارها على الوصف والتصنيف، وآن الأوان لطرح السؤال الإشكالي، ما هو القوام الصلب للسرديات، وقد لفّقت هيكلها من علم اللغة، ونظرية الأنواع، ونظرية الأدب، بدل أن تشتّقه من الظاهرة السردية. يمكن العثور على الجواب في الأسباب التي دفعت بأفولها، وهو أفول يعزى الى التغييرات الجذرية التي تعرّضت لها المصادر التي نهلت منها السرديات فروضها، وكان يلزمها الاتكاء على الظاهرة السردية بدل استعارة فرضياتها من مداخل أخرى.

كيف بدأت المقايسة المنطقية بين السرديات واللغة؟ عن ذلك أقول: باعتبار أنّ “الكلام هو تشغيل قواعد اللغة” كما قال كوهن في كتابه “الكلام السامي” مجاريا ما قرّره دو سوسير من تفريق بين اللغة والكلام، فإن للغة نظاما أسمى من القواعد الثابتة، وما الكلام إلا إدراج بعضها في مجال الاستخدام، وعلى غرار ذلك فللسرد قواعده العليا الراسخة، في زعم السرديين، وما نصوصه إلا تعبير تنفيذي لها. وكما هو ظاهر، فهذا التصنيف ورث مضمون الثنائيات الضدية أو شبه الضدية المتوطّنة في الفكر الإنساني منذ القدم، ولم يقع التخلّص منها، فهي تتلوّن بألوان الحقب التاريخية، وما زالت راسخة في المخيال العام، وبذلك انشقّت الدراسات بين وصف تجريدي أخذت به السرديات، وتحليل أدبي أخذ به النقد. وما غاب عنّي الدعوة القائلة بالفرق بين الاثنين، عناية الأولى باستنباط القواعد المضمرة في طيّات النصوص، وانصراف النقد إلى تحليل مظاهرها الأسلوبية والبنائية والدلالية، علاقة الناقد بالسرد تقتصر على التحليل والتأويل، فيما تقتصر علاقة السردي به على الوصف والتصنيف. علاقة الأول بالسرد علاقة إثراء لسماته الأدبية، وعلاقة الثاني به تجريده منها.

3

اهتدى تودوروف بمكاسب الدراسات اللغوية، حينما اقترح مصطلح Narratology، وجاراه في ذلك بارت، وغريماس، وجنيت، ومجمل الاجتهادات البنيوية للسرديات تبلور في هدي المفهوم الذي وضعه دو سوسير للغة، قبل نصف قرن من توظيفه فيها. وفي الوقت الذي تزعزع مفهوم النموذج اللغوي جرّاء التعديل والمراجعة ظل السرديون متمسّكين به في بناء هيكل السرديات، وبزوال أهمية الدعامة اللغوية تداعت هياكلها قبيل نهاية القرن العشرين، وانبثقت مداخل جديدة لا تقول بالمعايير القاعدية، ولم يعد التجريد المنطقي للأدب مسوّغا، وبه استبدل التحليل الثقافي والتداولي، ولعلّه من غرائب تاريخ الأدب أن يستحوذ السرديون في النصف الثاني من القرن العشرين على فرضيات اللغويين في أوّله، ويرغمون الظاهرة السردية على الانصياع لها، بدل أن يشتقّوا سرديات نابعة من صلب تلك الظاهرة.

من الصحيح أن اللغة مادة الأدب، غير أنّ تجريدها بنموذج، والاستيلاء عليه، ومقايسة السرد به، لم يُفقر اللغة باعتبارها فعلا إنسانيا، فحسب، بل أفقر الظاهرة السردية التي ما عادت تعبيرا تمثيليا أدبيا غنيا، وإنما أمست تجلّيا منطقيا من تجلّيات اللغة، ومن الحقّ القول بأنّ هوس التصنيف ألحق ضررا شنيعا باللغة والأدب على حدّ سواء. ولو التفت السرديون البنيويون إلى جهود باختين في إدراج اللغة في التاريخ، وليس الاتكاء على النموذج اللغوي التجريدي عند دو سوسير، لتغيّر مسار السرديات، ولبقيت راهنية حضورها متجددة ما بقيت علاقة اللغة بالتاريخ الاجتماعي، ولانتهى الحال إلى إثراء الظاهرة السردية بدل تجريدها عن وظيفتها التمثيلية.

والأغلب أن استعارة نموذج معياري من حقل اللغة، وتشغيله في حقل الأدب، مارس اغتيالا صريحا للسرديات، ونال من قيمة السرد. من المستبعد وجود قواعد سردية لابثة في أعماق النصوص، وإن الكتابة تشغيل لها، فذلك إفراط في المطابقة بين نموذج لغوي افتراضي، ونموذج سردي افتراضي. ومع ذلك، فالمبالغة في تعميم النموذج اللغوي على سائر أنشطة التعبير الأدبي، لا فائدة منه، لأنه يضيق واسعا؛ فالهوية المجازية للقول السردي في حال مستمرّة من التغيير، وبإخضاعها لقواعد معيارية تنحبس في إطار مغلق، ولا يتوافق السرد مع أيّ يقين.

4

ما رأيت، أبدا، أنّ “السرديات” علم قائم بذاته، وما جعلتني حجج الدارسين أقع ضحية هذا الوهم، بل رأيت فيها دليلا يمكن الاسترشاد به في تحليل النصوص السردية، ووجدت في حيوية السرد ما يغريني لاقتراح مفهوم “السردية” الذي يفيد الوصف والتسمية معا؛ فمرادي لم يكن توهّم الانخراط في صناعة “علم” من سلسلة التخيّلات البشرية المرويّة أو المكتوبة، بل المشاركة في إثراء وسيلة تحليل تتطوّر بحسب تطوّر مكاسب العلوم الإنسانية، فأكون جافيت الانتظام في الرهط المدرسي الذي انصاع لإطار “علم أدبي” عابر للغات والثقافات، وبدل ذلك انتبذت منطقة لا تعرف السكون يغمرها وهج نصوص الأدب عبر التاريخ.

ولَم يغب عنّي، وأنا أراقب تلك المنطقة الراكدة، بأنّ وهم علميّة “السرديات” مبعثه المقايسة المنطقية بين التعبير السردي والنموذج اللغوي بافتراض وجود قواعد ثابتة تقبع تحت التعبير الكلامي، وتتحكّم فيه، فالقواعد المزعومة تربض تحت التعبيرات التنفيذية للقول السردي، وكأنا بإزاء “نحو سردي” يتحكّم في مواقع الأحداث، ويستبدّ بترتيبها، فالسرد، على وفق هذه الفرضية، جُملة محكمة الصنع، وليس تعبيرا كلاميا مرتبطا بالسياقات الثقافية الحاضنة له.

وفي إطار الفهم التداولي للمعرفة النقدية جاء اقتراحي لمفهوم “السردية” الذي جعلته عنوانا لبحث الدكتوراه في عام 1988؛ فالمصدر الصناعيّ في العربيّة يدلّ على حقيقة الشيء وما يحيط به من الهيئات والأحوال، كما أنه ينطوي على خاصّيتي التسمية والوصف معا، فـ”السرديّة” تحيل على مجموع الصفات المتعلّقة بالسرد في تحولاته، والأحوال الخاصّة به في سياقه الثقافي، والتجلّيات التي تكون عليها مقولاته الأساسيّة في العوالم المتخيّلة، والممارسات النقدية المتعلقة به كافة. ومع ذلك أقول: لا ينبع ثراء السردية من كمالها، بل من نقصها، لأنها تحليل محايث لظاهرة متحوّلة، فكلما رهنت نفسها بما هو مجهول في السرد تكون حافظت على قدرتها في توقّع ظهور ما لم يكن معروفا فيه، فالظاهرة السردية في حال ترحال دائم، ولا مستقرّ لها، ولا سبيل لاعتقالها في إطار حقبة تاريخية، أو في سياق ثقافي مخصوص، ولا خوف من أخطاء السردية، لأنها تغامر في استكشاف الظاهرة السردية، ولا ينفعها اختزال مكوناتها إلى قواعد بذريعة استخلاص وحدتها، فذلك يحول دون تجدّدها، ويعيق وظيفتها في تمثيل التجارب الإنسانية. ويلزم الحذر من الفرضيات المنطقية في كل ما له علاقة بوصف الظواهر الأدبية، ولا يقاس على الشذوذ بدعوى التمحّل في القول، ويقع تعميم خصائص نموذج تحليلي مفرد على مجموع الدراسات السردية، كما حدث في نفخ نتائج دراسة “جنيت” حول رواية “البحث عن الزمن الضائع” واعتبارها معياريا قياسيا لكافة الأعمال السردية الأخرى. وحذار من إغراء استعارة المفاهيم الجاهزة، واستبدالها بالاستيعاب الفاعل الذي يعيد توطينها بما يوافق مقتضيات السياق الثقافي للظاهرة السردية.

ما رأيت، أبدا، أنّ “السرديات” علم قائم بذاته، وما جعلتني حجج الدارسين أقع ضحية هذا الوهم، بل رأيت فيها دليلا يمكن الاسترشاد به في تحليل النصوص السردية، ووجدت في حيوية السرد ما يغريني لاقتراح مفهوم “السردية” الذي يفيد الوصف والتسمية معا

5

تورط بعض النقاد العرب في “السرديات” حينما انصبّ اهتمامهم على المفاهيم المجرّدة، والأخذ بالنماذج التحليليّة الجاهزة التي يلوذون بها، ثم الإفراط في التصنيفات، والإغراق في الجزئيات، والمبالغة في تعميم النتائج مما طعن التنوعات الخلاقة للنصوص السردية، وثلم من قيمتها الفنية، وندر أن بُذل جهد نقدي معمّق غايته بيان تركيب النصوص، واستنطاقها، وتأويلها، والنظر إليها بوصفها مدوّنات تخيّلية متضافرة العناصر، ومشمولة بدلالة كلية، ومحكومة ببناء عام ضمن سياق ثقافي معيّن، فالأكثر وضوحا كان استخدام النصوص بوصفها أدلّة لإثبات صدق الفرضيّات النظرية الجاهزة، وليس توظيف إمكاناتها استكشافا للخصائص الأدبية لتلك النصوص؛ إذ قُلبت الأدوار، وأصبحت النصوص دليلا على أهمّيّة النظريّة، فهي التي تضفي عليها المصداقية، وتمنحها شرعية التحليل.

ولم يمر وقت طويل حتى أصبحت المقولات السرديّة أحجية شبه مقدّسة يحتمي بها بعض النقاد، وأي نصّ أدبي لا يستجيب للإطار النظريّ الافتراضيّ يعدّ ناقصا وغير مكتمل، ولا يرقى إلى مستوى التحليل، وينبغي إهماله، وإخماد ذكره، أو نفيه من قارّة السرد. وشُغل بعض الباحثين بتركيب “سرديّات” من النماذج التي أفرزتها آداب الأمم الأخرى، فجرى تنقيحها، وتهذيبها، وسلخها عن منابتها الأصلية، وانتقاء أجزائها من مصادر متباينة منهجيّا وثقافيّا، فظهرت نصوص السرد العربي على خلفيّة بعيدة لتضفي شرعيّة على كفاءة النموذج المستعار. وبدل أن تستخدم المقولات دليلا لتعرّف تلك النصّوص، وتحليلها، وقع عكس ذلك، إذ جيء بالنصوص لتثبت مصداقيّة الإطار النظريّ للسرديّة.

6

حينما نعاين الظاهرة السردية يظهر لنا أنها تقوم على قاعدة التواصل، وبناء عالم متخيّل ذي محمولات ثقافية، فهي تؤسس لعلاقة تفاعل بين النصوص ممثّلة بالكتّاب، والقرّاء مُمثّلين بالمتلقّين لها، فتكون المادة السردية مناقلة بين هذين الطرفين على سبيل الإرسال والتلقّي، والتأويل، والمشاركة في فضاء افتراضي من الأحداث والوقائع. يتمّ التراسل بين المرجعيّات الثقافية والنصوص السردية على وفق ضروب كثيرة من التفاعل، فليست المرجعيّات وحدها التي تصوغ الخصائص النوعيّة للنصوص، بل إنّ تقاليد النصوص تؤثر في المرجعيّات، وتسهم في إشاعة أنواع أدبيّة معيّنة وقبولها.

ويظلّ هذا التفاعل مطّردا في منظومة اتصاليّة تسهّل أمر التراسل بينهما، بما يحافظ على تمايز الأبنية المتناظرة لكلّ من المرجعيّات والنصوص، وأساليبها، وموضوعاتها، وهي أبنية سرعان ما تتصلّب وترتفع إلى مستوى تجريديّ يهيمن على الظواهر الاجتماعيّة والأدبيّة، فيقع انفصال بين هذه النماذج التجريديّة من تلك الأبنية، وحراك الأفعال الاجتماعيّة والأدبيّة، فتضيق هذه بتلك، قبل أن يعاد تشكيل العلاقات وفق أنساق جديدة، فتنبثق أنواع سردية تستجيب لهذا الحراك، وتقوم بتمثيله، وتتلاشى الأنواع التي لا تستجيب لذلك.