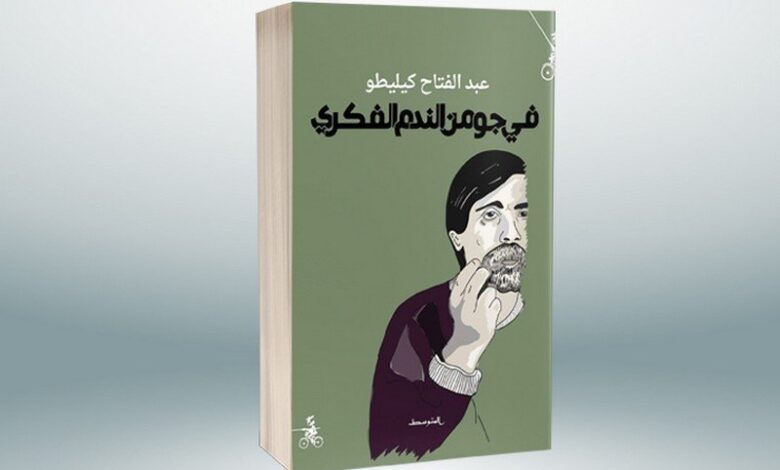

«في جو من الندم الفكري» لعبد الفتاح كيليطو: الكتابة والقراءة… بين التأمل والاعتراف

في كتابه بعنوان «جو من الندم الفكري» الصادر عن منشورات المتوسط 2020 للناقد المغربي عبد الفتاح كيليطو نعاين شيئاً من التأملات المتصلة بذاتية القراءة والكتابة، لكن باقتضاب وتوتر. معاينة تحمل شيئا من التشكك، وتلاشي اليقين تجاه مواقف يسردها كيليطو حول القراءة والكتابة، لكن بأي معنى؟ أو أين تكمن النهايات التي لا يمكن أن توجد أبداً، فثمة دائما في كل ما يكتبه كيليطو ذلك الإحساس باللااكتمال، أو التقويض المستمر، تلك النزعة التي لا تلتفت لحالة منجزة من التعيين الدلالي… هي صيغة تمارس اللعب المستمر في سياق مبدأ التناوب أو التداول، علاوة على تبديل المواقع بين السارد والمسرود له، هكذا اعتدنا على ما يخطه كيليطو بلا نهايات مطمئنة، علاوة على شيوع تلك الرؤية البينية للعالم كما تتمثلها النصوص.

في هذا الكتاب يبدو كيليطو بما يحيل إليه كذات، أو بمعنى آخر ذلك الأكاديمي والروائي والإنسان، حيث المؤلف هو الذي يروي، لكنه يروي عما اختبره في رحلته، هل يمكن أن نعد الكتاب سيرة ذاتية؟ أم أنه مجرد اقتطاع أفقي لتأملات متجانسة على مستوى الثيمة، أم أنها تبدو لا منتظمة في سياق منهجي سوى الذات، وربما في بعض الأحيان تبدو نسقا أفقياً يغرق في تجربة كيليطو مع الكتابة، لكن الأهم اللغة، مع ما تبقى من تلك النبرات التي تحيل إلى الندم…

هل يمكن أن نعده ندماً فكرياً أم ندماً قائماً في تكوين الذات؟! لكن ثمة شيئاً ما وراء ذلك، ربما الكثير مما لم يكتب عنه كيليطو، وتركه لأي سبب، وهنا نستجلب أحد تلك الأجزاء التي تحتمل شيئاً من الندم حين يكون جزءاً من الماضي، فلا مجال للعودة، وهنا يتحقق الندم الذي يسكن لعنة القراءة والكتابة، فيعبر عن ذلك بافتتاحية غاستون باشلار: «إذا ما تحررنا من ماضي الأخطاء، فإننا نلقي الحقيقة في جو من الندم الفكري. والواقع أننا نعرف ضد معرفة مسبقة، وبالقضاء على معارف سيئة البناء، وتخطي ما يعرقل، في الفكر ذاته، عملية التفكير».

- اللغة: معاينة أولى

يبدو الكتاب رحلة محمومة لاستجلاء ممارسة القراءة والكتابة، لكن أي قراءة وكتابة؟ هكذا تبدو معضلة بناء المتعالية بين ما ندركه ولا ندركه، بين المكتمل والمرجأ، أو ما يتصل ببدايات الكتابة التي تعيد صوغ العالم كبداية أولى، أو محاولة مبدئية لإدراك العالم والذات، أن تتمكن من القراءة وحدك تعني تلك اللحظة التي أدركها كيليطو؛ بما تحمله من تحرر، لكن في أي لغة ينبغي أن نتحرر؟ إن اللغة جزء من التكوين الثقافي الذي ربما تختاره أو هو يختارك،

وهنا أستدعي إدوارد سعيد في كتابه «خارج المكان» فقد كان لا يعرف بأي لغة بدأ… العربية أم الإنكليزية! فهو قائم بين لغتين وثقافتين… غير أن كيليطو قرأ روايات مترجمة عن الفرنسية؛ فأدرك من خلالها أنه خارج سياقها الثقافي، ولذا بحث عن ذلك التطبيع بين الواقع والنص،

فكان المنفلوطي في إعادة صوغه لروايات لم يدرك لغتها، غير أن الخيبة تتصاعد حين يرى أن «مقامات الحريري» كانت تصلح لأن تكون رواية لو أن الحريري أدرك ترتيباً زمنيا معينا، فكان هذا الأمر باعثاً على شيء من الخيبة.

ولا يمكن أن يغيب الجاحظ الذي اجترح القراءة والكتابة بالقفز والوثب كما الكتابة، هكذا يخلّص الجاحظ صديقه كيليطو من الإحساس بالنقص، ذلك النقص عينه الذي قاده لأن يدرس المقامات لأنها تحتمل النهج عينه، أو اللعبة عينها.

يمضي كيليطو في كتابه المقتضب والمكثف في تتبع بعض أوشحة الندم، ومعظمها يعود إلى الخطأ ذلك الذي يكوننا، ولا أعتقد أن ما أورده كيليطو سوى جزء من ذلك الإدراك الذي يراود الجميع عند الكتابة، حيث تبدو الأخطاء المطبعية أو اللغوية جزءاً من هوية النص، وهي قائمة مع كل المحاولات، لكنْ ثمة إحساس بالضيق حين تعيد قراءة نفسك مرة أخرى، كأن يسهو اسم شاربيلا مترجم كتاب «البخلاء» عن ذكر اسمه على الغلاف، فكان التدارك بأن يذكره كيليطو في مقدمة الكتاب.

هكذا تبدو الأخطاء جزءاً من ماهية الكتابة، فلا جرم أن ينعت ذلك بفن الخطأ؛ أي أن نعيد الوقوع بالخطأ كما يوضح كيليطو بأمثلة من بعض أعماله، وكأن الخطأ أو عدم اليقين مما نكتب يعدّ جزءاً من رؤية أو ذلك الاستيهام المضمر في اللاوعي، فهذا يمكن أن يغتفر في نص أدبي متخيل، لكن في دراسة فإن هذا يعدّ خطأ عظيماً، ومع ذلك يبقى الخطأ جزءاً من ماهية الكتابة، ولاسيما حين تحجب الغابة الشجرة.

يتناول الكتاب إشكالية الترجمة، واختيار العناوين التي يمكن أن تواجه جملة من التأويلات.. إننا نبحث عن شيء ما، لكن ما نبحث عنه ربما يكون حولنا أو أنه قريب، هكذا يقرأ كيليطو هذا الوعي في جزئية العميان، والعمى، إذ لا يعني فقدان البصر إنما غياب الإدراك، أو الجهل بالشيء المبحوث عنه، كما بورخيس في بحثه عن ابن رشد، والأخير كان يبحث عن معاني الأشياء في ترجماته للفلسفة اليونانية، وهناك حديث عن علاقة بورخيس باللغة العربية، وتساؤله في أي لغة سوف يموت، لكن بورخيس مات في السنة التي كان يتعلم فيها اللغة العربية، هي مفارقة!

يستمر الكاتب في تتبع القراءة والكتابة بوصفهما الشيء الوحيد الذي يجمع بين هذه الأوراق، على الرغم من ممارسة إكراه التنقلات التي تنتهك القراءة في تموضعها هنا أو هناك، فالكتاب يبدو تجسيداً واقعاً للكتابة بالقفز؛ على الرغم من أن القراءة مرتهنة للكتاب في تنسيقه النهائي، وعناوينه، لنصل إلى قراءة الأدب الكلاسيكي.

- غير مكتمل

لعل ما يتقصده كيليطو ذلك المستقر بوعي من يمارس الكتابة والقراءة، ثمة دائما قلق وتقلقل في ما يتعلق باللغة، هل يعدّ التعامل باللغة العربية من وجهة نظري جزءا من القصور، أو الخطيئة في عالم بات مسكوناً بهوس اللغة الإنكليزية! إنه ذلك الشعور بالقصور لكونك لا تكتب باللغة الإنكليزية، لا تبحث فربما ما تبحث عنه هو أقرب مما تتوقع، وهذا يماثل عندما نبحث عن كلمة ما كي تصطف مع كلمات أخرى على صفحة بيضاء، لكن ثمة كلمات قريبة جدا ربما تؤدي المعنى.

هكذا تتجسد رؤية كيليطو في عبوره المتعدد، والمجتزأ، في كتاب لا يمكن أن نقرأه سوى إنه لا يكتمل بالتصنيف، وإنما يكتمل بأن يخرج من التنصيف، يعرج كيليطو على تجربته في الكتابة السردية والبحث عن المفتاح، أو مفتاح الرواية، فلا جرم في أن يكون العنوان متجسداً بالفعل (أنبئوني) وهنا يهمس لنا بما يدور في أعماقه، فهو لا ينفك من معاودة فعل السرد، وذلك التعالق بين الكاتب والراوي والقارئ أو المروي له…

إنها حالة تصل إلى حد الهوس، كما الهوس بتأويل الأحلام، والتقاطع بين الكاتب وشخوصه وعلامات الترقيم ومنها الفاصلة المنقوطة، وما تضمره من تنبؤات.. فالنص لا ينتهي بمجرد أن تكتبه، إنما يبقى فعلا تواصليا مستمرا، فلا نهاية مرجوة، ومن هنا تكمن عبقرية الفاصلة المنقوطة بأنها تتطلع إلى شيء زائد…غير متعين بعد.

لعل هذا النسق الذي يتمحور حوله الكتاب يعدّ جزءاً من خطابه تجاه إدراك تلك التأملات التي سكنت في وعي كيليطو في رحلته الكتابية التي امتدت لعقود، إنها الإدراك المزعج أو المرضي بأن الكتابة والقراءة ليست فعلاً منجزاً على مستوى التقنية والبحث والمعنى والمراجعة،

إنها تحيلك دائما إلى شيء مفقود يحتاج لأن تبحث عنه، وربما يكون هناك من يتلصصون عليك، فلا عجب أن أستدعي رواية ألن روب غرييه «المتلصص» أو «البصاص» في ترجمة أخرى، فهذا النهج يتطلب شريكين، أو تلك العلاقة التي يبحثها كيليطو في أحد نصوص بورخيس، أو كافكا، فمن فوائد هؤلاء الجيران أن يقودونا إلى ما نبحث عنه.

يستمر الكاتب في تتبع القراءة والكتابة بوصفهما الشيء الوحيد الذي يجمع بين هذه الأوراق، على الرغم من ممارسة إكراه التنقلات التي تنتهك القراءة في تموضعها هنا أو هناك، فالكتاب يبدو تجسيداً واقعاً للكتابة بالقفز؛ على الرغم من أن القراءة مرتهنة للكتاب في تنسيقه النهائي، وعناوينه، لنصل إلى قراءة الأدب الكلاسيكي، وهنا أتذكر بأن رولان بارت الذي كان من أشد النقاد ثورية في اجتراح مقاربات غير تقليدية، لكنه كان يمارسها على آداب – إلى حد ما- كلاسيكية لا تنتمي إلى زمنه،

وهنا يتوجب علينا قراءة ما يكتبه كيليطو عن مفهوم الكلاسيكي في الأدب العربي أو ثقافتها، وهو معنى لا يخضع ربما لمنطقية أو يمكن أن نأخذ بنصيحة البعض لإدراك الأدب الكلاسيكي، ومعضلة التفوق على ما جاء به الأوائل، ويبدو أن تجاوز الأسلوب جزء من هذه المعضلة كما يوضح كيليطو عبر الإشارة إلى دور الشدياق في هذا المجال.

- معضلة اللغة مرة أخرى

غير مستغرب أن يعود كيليطو في الجزء الأخير من كتابه إلى معضلته مع اللغة الفرنسية ودراسته لها، لكن كي يكتب فيها عن الأدب العربي، ولاسيما المقامات، وهذا بالتجاور مع الحساسية التي تنبعث حين تكتب بلغة الآخر، فيأتي على ذكر كتاب «لن تتكلم لغتي» وتنقل كيليطو بين اللغتين، وموقف الآخر مما تكتب، وهنا تبدو القصة التي يسردها كيليطو عن موقف أحد الأساتذة الفرنسيين من كتابة كيليطو بالعربية، حيث أدرك بأن الآخر أو ذلك الأستاذ المتقن للغة العربية لا يقرأ سوى الفرنسية، وتكون قراءته للعربية في حدود العمل فقط أو بالبحث،

وهذا اختبرته شخصيا مع بعض المستشرقين أو المستعربين الذين يرون إلى ما يكتب بالعربية في الزمن المعاصر بشيء من الارتياب، وعدم التقدير، فهو لدى معظم هؤلاء المستعربين خارج الاهتمام، في حين يبقون مسكونين بالنص العربي القديم أو الكلاسيكي، ولعل تحليل ذلك يعود إلى سطوة نسق مضمر في اللاوعي الغربي بأن العرب الآن يعيشون في عصر انحطاط،

فلا جرم أن يكون الأدب جزءا من ماهيتهم المعاصرة، وعودة إلى كتاب كيليطو فإننا نخرج بكتاب يعتمد فكرة المغايرة في نهجه وأسلوبه، وفكرته، فهو يعبر عدة قضايا يمكن أن تكون جزءاً من تأمل سيري يتأمل ظاهرة القراءة والكتاب ذاتياً، وما يطرأ تجاهها، وهكذا يبقى الكتب جزءاً من هوية كيليطو، وأسلوبه في الكتابة والتفكير.

رامي أبو شهاب: كاتب فلسطيني أردني.