مدرسة طه حسين ومصطفى صادق الرافعي ودورها في ازدهار الأدب العربي الحديث

حق الأدب العربي بصفة عامة أن يديم الالتفات إلى رجاله وأبطاله الأبرار الذي عملوا على رفع لوائه في المشرق والمغرب، وطوفوا به يعلمون من شأنه ويزيدون من قدرة ويكشفون مخبآته أمام الغريب والقريب، غير هيابين ولا مستحيين، بل هم جد فخورين بهذا التراث الذي أبقاه لهم السلف ونشأة الخلف خير تنشئة وغير مهتمين ” بالخصومات” العابرة ولا ” بالعقم” الطارئ إبان الاستعمار – وقد أعادني إلى الموضوع الأستاذ البشير النظيفي بعد تعليقه القيم بجريدة الرسالة الغراء على ” المعركة العلمية” بين الرافعي وطه حسين” التي كنت نشرتها بمجلة دعوة الحق الإسلامية في السنة الماضية.

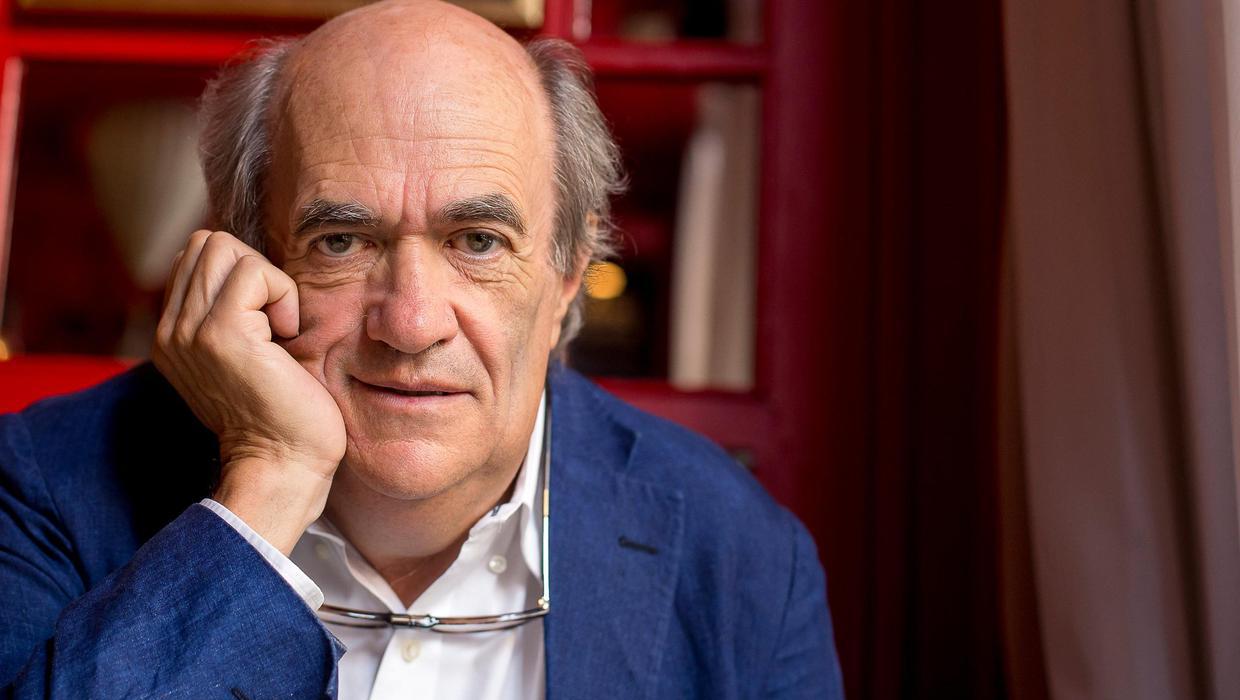

فلنبدأ بعميد الأدب العربي… وحين نذكر الدكتور طه حسين، فإنما نذكر هو والرافعي، والمازني والعقاد، وهيكل والزيات، الدعامات التي قام عليها الأدب العربي الحديث، وكانت الكنانة المصدر الذي كانت تنبثق عنها هذه الأنوار البراقة اللامعة التي أنارت الطريق لكثير من الشباب العربي في كل الأقطار فاهتدوا بها فيما كتبوه ونظموه وحيروه من دراسات وروايات وقصص، وشعر وتراجم ومقالات- فالحديث عم طه حسين إذن مرتبط بهذه الفترة – والحديث عنه يذكرني بهذه الكتب التي نقرأها، والتي كانت اللبنات الأولى في المكتبة العربية الحديثة – ولو أردنا أن نستعرض هذه الكتب لذكرنا على سبيل المثال: ” حديث الأربعاء” لطه حسين – و ” أوراق الورد” لمصطفى صادق الرافعي – ” وحصاد الهيثم” للمازني – و “زينب لهيكل – و ” آلام فرتر” للزيات – و ” المراجعات” للعقاد…

كان طه حسين زميلا لأحمد حسن الزيات في الأزهر…أيام عظمة الأزهر – وقد عرف أحدهما الآخر ذات يوم…فقد كان مشايخ الأزهر يدرسون الدروس على الطريقة القديمة المحافظة التي تعتمد على الحفظ وقوة الذاكرة – واجتمع الطلاب في الصف مرة، وطرح الأستاذ سؤالا مفاجئا سكت له الطلاب واجمين وصمتوا محرجين، وألح الأستاذ في السؤال وكان يتناول نسب أحد الشعراء الأقدمين، وسمع الناس صوت غلام ضعيف في آخر الصف من الجامع، والتفتوا جميعا ليروا شابا رقيق الحالم ظاهر الضعف، كفيف البصر يدرج النسب درجا دونما تلكؤ أو لجلجة أو توقف إلى أن انتهى منه، واستمر السكوت ساد الوجوم، وكان الأستاذ أول الواجمين الساكتين، ولكنه كان سكوت الإعجاب ووجوم الدهشة، وقام الأستاذ ونادى تلميذه الكفيف المجهول وربت على ظهره وهو يشجعه، وقام من الجانب الآخر الزيات نفسه ليتعرف على الشاب الجديد ويصبح وإياه صديقين حميمين.

ويتحدث طه حسين عن الأزهر فيقول في جملة ما قاله: ” ويل للأزهريين من خبز الأزهر” وكانت للطلاب جراية يتناولها، وكانت مؤلفة من الغذاء الخش – وينقم الشيوخ عليه لهذا السبب ولأسباب أخرى تتعلق بثورة الشاب…وعنفه…وقوة شكيمته – وتحتضنه الجامعة المصرية التي كانت تتألف إذ ذاك، وكان التنافس واضحا جليا بين الأزهر الذي يمثل القديم والجامعة التي تمثل الجديد – ثم ذهب طه حسين إلى فرنسا ودخل في السربون وتخرج من هناك دكتورا في الأدب، ثم عاد إلى مصر ليبدأ عظمته الأدبية وليفتح لنفسه الباب الذي مازال مفتوحا على مصراعيه.

وأول ما قام به الدكتور من حملات، كتابه الذي أسماه ” الأدب الجاهلي” وقد تعرض فيه لكثير من الشعراء والأدباء الجاهليين، كما ذكر بعض النصوص الواردة في تلك العهود فأنكرها بما عرف عنه من حجة وقوة بيان، ونسبها أشخاص من المخترعين الجدد الذين وضعوها ونسبوها للقدماء ليشهروها ويشتهروا بها – وقد تناولت أفكاره هذه بعض النواحي التي رأى فيها بعض المتزمتين مخالفة للشرع، واستغل ذلك بعض أرباب الغايات فقامت الدنيا وقعدت، وتار الأزهر ومن معه لكرامة الدين وصيانة الشرع إلى أن حكم على الكتاب بالحرق وإلى أن اضطر المؤلف الدكتور إلى كتابة نسخة جديدة أسماها “في الأدب الجاهلي” حذف منها بعض الشيء وأبقى بعضها الآخر حتى لقد قال في المقدمة ما نصه على التقريب: ” هذا كتاب السنة الماضية حذفت منه فصول وأثبتت فصول …الخ.

وعاد لطه حسين اطمئنانه وهدوءه، واستأنف تأليفه وحديثه، وانثالت قريحته السيالة الفياضة، وأخذت الكتب تنبثق عن هذا الفكر الجبار في مختلف الأبحاث، فهو قصاص ومترجم وناقد ومحام، وكانت له جولات معروفة في كل هذه الألوان الأدبية، وفي تلك الأيام ذاتها أصدر الدكتور كتابه الشهير ” الأيام” وكان كتابا رائعا حقا، فهو قصة نشأته وطفولته، وقصة هذه الآفة التي أصابته في أول أيام الحياة، ويتحدث لك طه حسين عن الملابسات التي أفقدته هذه الحاسة الغالية، وهو في ذلك يثير بك الحزن ويبعث الأسى ويضطرك إلى التألم والإشفاق.

وإذا قص عليك طه حسين قصة، سواء أكانت هذه القصة قصيرة أم طويلة، فاعلم أنه بالغ بك الأوج، وهو ككل الأدباء الكبار العالميين، يجيد بصورة خاصة هذه القصص التي ينتزعها من حياته الخاصة أو يدخل فيها من هذه الحياة بعض الألوان والمعاني، ومن هذا النوع الذي أكثر منه طه حسين…الأيام… أوديب…عاء الكروان….ولعل القصص الأخرى تدور حول هذه الحياة والظروف التي مرت بها إن لم تكن وصفا مباشرا لها – ولكن الناحية العنيفة عند الدكتور طه حسين هي ناحية تذوقه الشعر حتى يخيل للمرء أنه يجب أن يقلع عن هذا النوع من الأدب والنقد، فإن آراءه فيه تكاد تكون مرتجلة حسب النقاد، وليس في ذلك عيب أو نقص بالنسبة للدكتور لأن ملكة الشعر والشعور به على ما يبدو تكاد تكون مستقلة عن بقية الميزات، وأن نقد الشعر عند أغلب النقاد يستلزم حسا خاصا في هذه الناحية، بل لابد لنقاد الشعر من أن يمارس الشعر قرضا، وربما كان أكثر هؤلاء من شعراء الدرجة الثانية أو الثالثة – وهذا ” سانت بوف” Sainte Beuve سيد النقاد الفرنسيين قد عانى نظم الشعر حقبة طويلة وكذلك ” أناتول فرانس” Anatole France وهذا العقاد، والمازني فقد كانا شاعرين إلى حقبة طويلة من الزمن ثم انصرفا عن هذه الوجهة…

وإن يكن من سوء حظ الشعر العربي فإن النقاد يرون أن يستمر العقاد على النظم الثقيل البارد وأن ينهال بدواوينه على المكتبات رغم احتجاج القارئين المنكوبين، ورغم أنف رجال الأمن والصحة والإحسان وجماعة الشفقة والخير.

لقد نقد طه حسين المتنبي، فلم يوفق واختار له الشعر الذي لم يأتلف مع أذواق العامة والخاصة وإن يكن قد وفق في سرد حياة الشاعر ومرافقته في كتابه ” مع المتنبي”، وكذلك كان رأيه في شوقي، فهو عدا التحامل البادي في نقده له وعدا في كتابته عنه من تحيز ونظرة شخصية لم يزل يخلط بين الصحيح والسقيم من شعر الشاعر الكبير وخير دليل على هذا الخطأ في النقد رأى الدكتور كله في تطور الشعر عند شوقي، فهو يقول إنه بدأ مجددا، ثم عكف على التقليد في نهاية حياته، على عكس حافظ الذي بدأ مقلدا ثم أخذ بالتجديد في أخريات أيامه، وهذا رأى يخالف الحقيقة والواقع، فالناس جميعا على اختلاف مشاربهم يرون أن شوقي،

وكل شاعر غيره، لابد أن يبدو مقلدا في مطلع حياته، وديوان شوقي يدل على هذا دلالة واضحة لا تحتاج إلى جدل أو نقاش، ويقول النقاد جميعا أن شوقي قد بدأ يصبح شاعرا كبيرا منذ أن ذهب إلى الأندلس – ويحددون هذا التاريخ بقصيدته السينية:

اختلاف النهار والليل ينسى فاذكر لي الصبا وأيام أنسى

وقصيدته الأخرى:

يا نائح الطل أشباء عوادينا ناسي لواديك أم نشجي لوادينا

لأنه أخذ – من ذلك التاريخ – ينعتق من سلطة القصر وقيوده، وراح الشاعر يشدو لنفسه، وهذا ما قاله طه حسين بعد ذلك بسنين، مما يدل على بعض التناقض في رأيي بالشاعر شوقي، وهو رأى يدل على عدم “الاختصاص” بنقد الشاعر.

ولعل لطه حسين ميزة أخرى قد لا توجد عند غيره، فهو من خير الشرقيين الذين يجيدون اللغة الفرنسية خطابة وارتجالا وحديثا، بل لعله خير مترجم عن هذه اللغة، وإن لم يعمل كثيرا في هذا اللون من الأدب، وللدكتور ترجمات عن الشعراء الفرنسيين المعقدين كبولدير (Baudelaire) وسوللي برودوم (Slly Prudhomme) وبول فاليري (Paul Valéry).

لا بدع إذن، أن طه حسين قد أصبح بحق عميد الأدب العربي الحديث لأنه جمع بين القديم والحديث، وألف بين العتيق والحديث تأليفا عجيبا معجبا… فهو أزهري النشأة، باريسي الثقافة دائم القراءة والمطالعة يتحدث بكلشيء ويقرأ كل شيء عن معرفة وقدرة وتعمق.

أما أسلوب طه حسين فالأسلوب الرائع الجذاب، وهو الكاتب الذي تقرأ له فلا تستطيع أن تتركه حتى تنجز ما أمامك من أنتاجه، سواء كثر أم قل… ويتألف هذا الأسلوب من كلمات منتقاة صحيحة رنانة وجمل مرصوفة أحسن رصف يربط بين هذه وتلك رسائل قوية صحيحة مضبوطة عمل فيها الحفظ والتثبت واليقين،

وربما عاب عليه الخصوم الحاسدون بعض السهولة والتكرار في أنشائه، وجواب الفن في هذا، أن التكرار غير معيب إذا كانت الجمل جديدة والفكرة معادة بطريقة مستحدثة بل إن ذلك لدليل على سعة صدر الكاتب وبعد مداه، وملكه لناصية القول، فهو يرضي العامة من حيث السهولة والطبع، وهو يرضي شيوخ اللغة من حيث أنه صحيح لا يؤخذ عليه فيه مأخذ لغوي أو نحوي، وهو إلى كل هذا وذاك يأخذ بمجامع قلبك ونفسك ووقتك – فهو يعد سيد كتاب هذا العصر من العرب وهو كما ترى مفخرة من مفاخر اللغة العربية !

ثم بعد هذا…فإذا اقتربنا من شخصية مصطفى صادق الرافعي، هذا الكاتب العظيم هو أيضا، علينا أن ندقق النظر في بيئته الاجتماعية التي تعلن مقدماتها أنه من أسرة ذات علم وفضل، وهي سمة تميزت بها الأسرة الرافعية إلى درجة أن كاتبنا كان يرجع لقب أسرته إلى: ” إن شيخا من آبائه عرف بالعلم والاجتهاد في الفقه فسماه الناس بالرافعي تشبيها له بالإمام الشافعي، وأن يتنبه إلى هذا الأمر السياسي البريطاني ” كروم” فيضيف إلى تقريره السنوي لعام 1905

ملاحظة: ” يكاد القضاء في مصر يكون وفقا على الرافعيين فمنهم أكثر من أربعين قاضيا”.

وأن والد كاتبنا كان واحدا من كبار القضاة الشرعيين، وأن تفتح كرامة ابنه وهو طفل صغير على مجالس العلماء والأدباء يتوافدون على والده، وأنه كان يتكلم الفصحى مبكرا، وقد ورث مكتبة ضخمة انكب على كتبها فأستظهر القرآن العظيم والأحاديث النبوية الشريفة ونهج البلاغة ليتصرف تمام إلى الكتب… انصرافا يؤذيه أولا: حين يتلهى عنه بوحشة الابتعاد والاغراق في التفكير والتأمل… ويؤذيه ثانيا: حين أنهك جسده فمرض فأصيب بالصمم إلى آخر حياته.

كان الرافعي يقرأ ثماني ساعات كل يوم بلا توقف دون أن يمل، ولا يرى إلا وفي يده كتاب يقلب صفحاته ويقال إنه حفظ كتاب ” نهج البلاغة للإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وهو في القطار من طنطا إلى طلخا، مقر عمله، ولم يبلغ العشرين من عمره – فقد كان معتزا بنفسه وأدبه وأسرته، يقوم بعمله خير قيام في المحاكم التي اشتغل فيها- عرف الحب في حياته… فتغنى ونظم الشعر- تأثر بالجاحظ والأصفاهاني وهيجو عندما سمع بكتابه مترجما – وله جولات مع طه حسين وعباس محمود العقاد وغيرهما في النقد، وكتب في مجلة الرسالة.

وفي البحث عن دور الرافعي في فكرنا العربي ينبغي أن نتعمق أمرين على جانب كبير من الأهمية: أولهما الإشارة التي استغرقت سطورا قليلة من مقدمة كتاب الرافعي للدكتور كما نشأت والتي تقول: ” كان الرافعي – رحمه الله – من كتاب العربية الذين جروا على منهج عربي مبين، تفكيرا وأسلوبا – وهو حلقة من حلقات تطور الأدب العربي الحديث تمثل “التيار التقليدي في نصاعته وبيانه” وثانيهما: تقييم المعارك الأدبية التي كان الرافعي طرفا فيها خصوصا معاركه مع كل من طه حسين وعباس محمود العقاد وكيف تمثل هذه المعارك محنة بالنسبة له إن لم تكن لعنة عليه، حين فرض عليه نوع من التعتيم الإعلامي- فلم ينل حقه – كغيره من الرواد- من الدراسة والبحث – فيبدو أن خصومه الرفاعي للأدبيين الكبيرين إصابته بالأذى والجحود، حيث كان البعض يهاجمونه إرضاء لهما في حياتهما، ويتجاهلونه أو ينتقدونه إحياء لذكرهما بعد وفاتهما.

كانت كتابة الرافعي مزيجا من نزعة إسلامية شديدة، وفكر متدين صادق الدين، وعاطفة قوية مشبوبة، تخضع في فترات الكتابة إلى ما يمليه العقل، وميل إلى الأخذ من الحياة الحديثة بما لا يخالف الشرع والأخلاق وسمو روحي يدفع صاحبه إلى التقيد بالأخلاق الكريمة وقواعد الوفاء والشعور بالمسؤولية نحو المجتمع، والرغبة في إصلاحه والنهوض فيه كما لاحظ ذلك الأستاذ عيسى فتوح في دراسته عن سيرة الرافعي وأدبه.

ويستطرد فتوح: يكثر الرافعي من المحسنات اللفظية والصور البيانية ولا سيما الكنايات والتشابيه، وهو متين العبارة، عربي الديباجة، يعرف الفروق في مترادف الكلام، ويعني باختيار الألفاظ، ومواقعها، ويهتم بموسيقى الجملة، لكن أخذ عليه الغموض بعض الأحيان، لحشره المعاني الكثيرة في اللفظ القليل وتلاعبه بالألفاظ، وتبديل مواقعها، لتؤدي معاني جديدة، فالنساء أنوار والأنوار نساء، والأزهار أنوار ونساء – كما يجنح إلى غرابة الاستعارة وبعدها كقوله: ” إذ يأتي لك وحدك، ويأتي وأنت وحدك”، وإلى التعابير المبهمة كقوله: ” وكانت ثمانية أرطال من الحياة في ثمانية أعوام من العمر”، واستعمال الألفاظ الفلسفية.

وهو من الكتاب الذين يقومون بجهد فني في كتابتهم، فيصنعون جملهم وينقحون عباراتهم، ونستطيع أن نقول في مقالاته ما قاله فيها تلميذه محمد سعيد العريان: ” هي عمل الفكر وكد الذهن، وجهد الأعصاب، ومديد النفس في أسبوع كامل، ولكنها أخيرا مقالات”.

كان الرافعي غزير الفكر، يملي عليه تدينه كثيرا من الحكم والمواعظ الخلقية، ويوجهه في كتابته توجيها اجتماعيا، إلا أن فكره لا يخلو من غموض، وانطلاقه لا يخلو من كثافة وجمود.

لقد خصص القسم الأكبر من مقالاته للدفاع عن الإسلام، ومصر، والشرق، ونزع إسلامية شديدة، فيها من التدين والاندفاع الشيء الكثير.

ومن الأسباب التي أدت إلى نقده وتجاهله والخصومة معه اتهام الرافعي بأنه لا يعترف بحقيقة الفصل بين الأدب والدين حتى أنه نبه إلى فساد منهج ” يكون” الذي يميز الأدب عن الدين، ولعل ذلك راجع إلى أن الرافعي كان يتأثر بأسلوب القرآن – رغبة منه في إحياء الجملة القرآنية التي هي أسا اللغة العربية ومادتها الأصيلة – ومن هنا نراه يحرص على ذلك حتى في تركيب عباراته كما أحصى – دون اتهام- الدكتور كمال نشأت – حين أورد في كتابه بعض الاقتباسات القرآنية، والأستاذ مخلوف حين أشار إلى استخدام الرافعي لمنهج التوليد القرآني – وكذلك اعتزازه برأيه إلى درجة كانت تفرض عليه أحكاما متطرفة – وهو أمر متصل بظروف نشأته وفي مقدمتها إشارة والده وهو طفل صغير بأنه يجاهد في سبيل الله – وهذه الإشارة ست من قلبه مكانا خاليا – ومن هنا أصبح الجهاد هدفا وأسلوبا فهو يرى أن الدفاع عن الإسلام جهادا، والدفاع عن اللسان العربي جهادا، والدفاع عما يراه حقا في الأدب والنقد جهادا كما أشار الأستاذ سامح كريم.

وإذا كان البعض يتهم الرافعي بالتعقيد في الأسلوب، وأن جوانب من أسلوبه تقودنا من غموض إلى إبهام…

فالحق أن الرافعي في حاجة إلى كثير من الإنصاف – لعله في القول المأثور: ” إن الناس أعداء ما جهلوا” فالذي يجهل أسلوب القرآن الكريم وبيانه الحكيم لا يستسيغ أسلوب الرافعي، والذي يتجاهل بقصد جوانب البلاغة العربية الأصيلة سوف يجد صعوبة في فهم أدب الرافعي وفكره، والذي يفتقر إلى الإلمام بقواعد العربية ومفرداتها يشق عليه متابعة الرافعي ولقد اتهموه كذلك بتقليد أسلوب الكاتب العباسي ” الجاحظ” – صحيح أن هناك أوجها للشبه بين الكاتبيين الكبيرين، شبه في الأسلوب من حيث البلاغة العربية العالية – وشبه في المزاج من حيث التفننن في السخرية وشبه آخر في الإلمام الواسع بعلوم العربية إلى جانب ذلك الشبه الكبير بينهما في الغيرة المشبوبة على كل ما هو عربي وإسلامي –

إلا أن هذه الأوجه لا تجعل القارئ غير منصف فيحكم على الرافعي بأنه نسخة طبق الأصل من الكاتب العباسي – ذلك لأن كاتبنا المعاصر لو كان قد أقدم على هذه المحاكاة لما أصبح أدبه وفكره مدرسة قائمة بذاتها، ولما أصبحت كتاباته تختلف في عمومياتها وتفصيلاتها عن كتابات الجاحظ، وإنصافا للرافعي إذا كانت هناك أوجه للشبه لأن المنبع الذي استقى منه الأدبيان كان واحدا وهو القرآن الكريم، فقد أتيح لهما تذوقه وتدبره ولذلك فالمرء يندهش من إطلاق هذا التقليد على الرافعي دون تحفظ للتقليل من شأنه والإعجاب إن لم يكن الهيام بأدب وفكر الجاحظ كما لاحظ الأستاذ حارث طه الراوي.

إن المتتبع لتاريخ الأدب العربي في عصوره المختلفة يلاحظ أن تباين أفكار الكتاب وبعض “الخصومات” لم تكن عاملا معوقا لمفهوم الوحدة في الأدب العربي وإنما أدت إلى التنوع وعاملا وإيجابيا من عوامل ازدهار الأدب- والأدب المعاصر استفاد من هذه الاختلافات التي كانت مثار النزاع بين أصحاب القديم وبين المذهب الحديث.