عمادة طه حسين للأدب العربي

حتى اليوم، لا يزال اسم طه حسين يقفز إلى الواجهة عند بحث الكثير من التحديات التي يواجهها الأدب العربي المعاصر. ولا يزال فكر الرجل وأدبه وآراؤه موضع بحث وتقييم، حيث تعقد الندوات والمؤتمرات لدراستها، وكان آخر هذه المؤتمرات قد عقد في القاهرة قبل أسابيع..

أما استعادة طه حسين وإنتاجه وآرائه فغالباً ما تستند إلى المكانة الكبيرة التي احتلها في حياته، والتي قلّما وصل إليها أديب عربي آخر، وهي التي في النهاية منحته عمادة الأدب العربي.

والسؤال هو: هل قامت هذه العمادة فعلاً على أسس ومعطيات تبررها، أم أنها كانت محض مبالغة في التقدير؟ سؤال يجيب عنه كل من الأستاذين سامح كُرّيم و جهاد فاضل..

1

لهذه الأسباب.. هو العميد

سامح كُريّم

الإجابة عن هذا السؤال، قد لا تستوعبها سطور مقالة صحفية، أو صفحات دراسة أدبية، أو حتى فصل مستقل من كتاب.. وإنما تغطيها فصول كتاب بأكمله، حتى تقدم التبرير الموضوعي لمعنى هذا اللقب، وإسباغه على الدكتور طه حسين وحده. لكن رغم ذلك فسوف نحاول الإجابة في حدود هذه الصفحات المحكوم عليها مقدماً بالاختصار، وهو تكليف للنفس بما لا تتمنى.

ومنذ البداية قد يتبادر إلى الذهن أن السبب في إطلاق هذا اللقب على الدكتور طه حسين كان يرجع إلى أنه كان أول عميد مصري لكلية الآداب بالجامعة المصرية الحكومية، التي عينت عند إنشائها في عام 1925م الفرنسي “ميشو” لعمادة هذه الكلية، ليخلفه بعد ذلك الدكتور طه حسين في هذه العمادة أربع مرات لكل واحدة منها قصة.

كانت المرة الأولى في عام 1928م ولم يستمر إلا يوماً واحداً، حيث تدخل وزير المعارف العمومية علي باشا الشمسي – وقتئذ – وكان وفدياً للحيلولة دون تعيينه بحجة أن الوفديين كانوا يبغضونه، لصلته الوثيقة بحزب الأحرار الدستوريين الذي كان يجمع بعض أصدقائه من المثقفين وفي مقدمتهم أحمد لطفي السيد ومحمد حسين هيكل ومصطفى عبدالرازق وعلي عبدالرازق وغيرهم من نجوم هذا الحزب.

ومن هنا طلب علي باشا الشمسي إلى الدكتور طه حسين عدم قبول هذا الترشيح. وحسماً للأمر قرر الدكتور طه حسين أن يستقيل بشرط أن يتم تعيينه يوماً واحداً يوقع فيه بعض الأوراق ثم يقدم استقالته، ويعاد تعيين الفرنسي “ميشو” للعمادة، وقد تم ذلك كله في مساء اليوم نفسه.

وكانت المرة الثانية في عام 1930م، بعد أن انتهت فترة عمادة الفرنسي “ميشو” فاختار أساتذة كلية الآداب الدكتور طه حسين عميداً لهم، ووافق على تعيينه مراد سيد أحمد باشا، وزير المعارف في حكومة إسماعيل صدقي باشا الأولى، غير أن هذا الوزير طلب منه – بعد يومين من توليه العمادة – أن يستقيل ليصبح رئيساً لتحرير جريدة الشعب، لسان حال حزب الشعب الذي أنشأه صدقي باشا، فرفض وآثر البقاء عميداً لكلية الآداب على أي شيء آخر، فألحوا عليه بإيعاز من صدقي باشا في قبول رئاسة التحرير، فازداد إصراراً على الرفض. وهنا أسرّها صدقي باشا في نفسه، وانتظر إلى يوم يكون فيه الحساب!!

وكان هذا اليوم في شهر فبراير من عام 1932م، عندما أرادت حكومة صدقي باشا منح الدكتوراة الفخرية من كلية الآداب لأربعة من السياسيين والأعيان، وهم: “علي ماهر، وإبراهيم يحيى، وعبدالعزيز فهمي، وتوفيق رفعت”، وبالطبع كان رفض عميد الكلية طه حسين متوقعاً، إذ كيف يقبل منح هؤلاء الدكتوراة الفخرية من كلية الآداب وهو يرى أن ليس لواحد منهم أية علاقة بالأدب ورجاله، هذا من ناحية، وأن ذلك يعدّ اعتداء على حرمة وقدسية الجامعة من ناحية أخرى. صحيح أن من هؤلاء من له مواقف سياسية، ولكن هذا لا يكفي سبباً لهذا التجاوز.. على الأقل في رأي طه حسين.

ورغبة من صدقي باشا في تضخيم رفض طه حسين أمام الرأي العام، طلب من وزير المعارف العمومية بعد ذلك حلمي عيسى باشا، أن يدعو طه حسين إلى مكتبه، وأن يعرض عليه الأمر مرة ثانية، غير أن طه حسين أصرّ على موقفه.

ونشرت الصحف – وقتئذ – خبر هذه المقابلة ورفض طه حسين مقروناً بتعديل أجرته الحكومة هو استبدال كلية الآداب التي يرفض عميدها تنفيذ رغبة رئيسها صدقي باشا، إلى كلية الحقوق التي رحب عميدها الدكتور عبدالرزاق السنهوري بذلك.

أعلنت الحكومة ذلك بعد أن كان رد طه حسين على الوزير حلمي عيسى قاطعاً مانعاً وهو: “يا باشا عميد كلية الآداب ليس عمدة، تصدر إليه الأوامر فينفذها على الفور، أنا كعميد للآداب لن أوافق على إعطاء الدكتوراة الفخرية لأحد لمجرد أنه من الأعيان أو السياسيين.. لا أوافق، ولا أستطيع حتى أن أعرض هذا الأمر على مجلس كلية الآداب، لأن أعضاء هذا المجلس لن يوافقوا…”.

ويعلق طه حسين – بعد ذلك – في أحاديثه على هذه الواقعة قائلاً: “في هذه اللحظة بدأ التجهم والغضب كاملين في صوت وزير المعارف، حتى أنه ردّ غاضباً: طيّب أنت لا تسمع الكلام، حانشوف مين ينفذ كلامه!”. وكان هذا القول بمثابة الإنذار الذي توالت من بعده الأحداث التي كانت جميعها ضد طه حسين، وكان أولها نقل طه حسين إلى ديوان وزارة المعارف العمومية موظفاً!! فنفذ النقل، ورفض العمل، وتابع الحملة ضد حكومة صدقي في الصحف، وكيف أنها تحاول الاعتداء على حرمة وقدسية الجامعة كما تعتدي على أشياء أخرى في مصر.. الأمر الذي أحدث ضجة هائلة سواء في الصحافة أو داخل أسوار الجامعة.

ونتيجة لهذه الحملة الصحفية، طلب صدقي باشا من طه حسين أن يتعاون مع وزير المعارف حلمي عيسى، وأن يقبل الأخير أن يعيده إلى عمادة كلية الآداب بعد إلغاء قرار النقل، وكانت هذه مناورة من رئيس الوزراء صدقي باشا، وإلا فما معنى هذا الاستجواب المقدم مباشرة من أحد نواب البرلمان عبدالحميد سعيد حول كتاب “في الشعر الجاهلي” الذي انتهت أزمته عام 1926م أي منذ ست سنوات، ليتجدد في عام 1932م مرة ثانية،

وأن يشتمل هذا الاستجواب على اتهامين لطه حسين أولهما التعليق على صورة كانت الأهرام قد نشرتها لعميد كلية الآداب طه حسين وحوله الطلبة والطالبات بالقول كيف يقع هذا؟ وكيف نشرتها وزارة المعارف العمومية؟ وثاني هذين الاتهامين قوله بأن كتاب “في الشعر الجاهلي” ما زال يدرّس في الجامعة بعنوان “في الأدب الجاهلي”، وهكذا فإن تغيير العنوان لم يغيّر شيئاً من روح وفكر هذا الكتاب، فكيف تسكت وزارة المعارف عن ذلك كله ولا تحرك ساكناً؟ وكيف تسمح بأن يكون ذلك الرجل عميداً لكلية الآداب؟

ولِحبْك هذه الأزمة التي كان وراءها صدقي باشا، يرد وزير المعارف على الاتهام الأول، أما الاتهام الثاني والذي يمثّل جوهر هذه الأزمة التي تريد الحكومة إثارتها من جديد، فقد طالت فيه المناقشات، وانتقلت هذه المناقشات من البرلمان إلى الصحافة، فامتلأت صفحاتها بالهجوم مرة ثانية على الدكتور طه حسين، ولم يكتف مفتعلو هذه الأزمة بالبرلمان والصحافة، وإنما أوعزت الحكومة إلى الأزهر وشيخه الإمام الأكبر الشيخ الظواهري، بأن يعلن إدانة طه حسين، وبأنه لا يصلح مربياً لطلاب وطالبات كلية الآداب، ولا عميداً بالجامعة.

وهكذا تم لصدقي باشا ووزير معارفه حلمي عيسى، وللأزهر وبعض رجالاته، وخصوم طه حسين مع الصحفيين ما يريدون.. ونقل طه حسين مرة ثانية إلى ديوان وزارة المعارف موظفاً، ولما رفض العمل، تم فصله من الوزارة كلها.

وعند هذه النتيجة، النقل ثم الفصل، انقلبت الآية فبدلاً من أن يكون الرأي العام ضد طه حسين، بتأثير الحكومة والأزهر والصحافة، وقف هذا الرأي العام إلى جانبه، ولا سيما بعد أن اكتشف أن صدقي باشا أراد أن يستخدم أدب طه حسين وقلمه، في أغراضه السياسية، وكان لحرمان الجامعة من مساهمات طه حسين في هيئات تدريسها، وفي عمادته لكلية الآداب أثره البالغ في نفوس الطلاب، ونفوس المفكرين على حد سواء..

فقامت المظاهرات داخل الجامعة وخارجها، ولم تكن هذه المظاهرات في هذه المرة ضد طه حسين وإنما كانت تطالب بعودته لعمادة الآداب.. إلا أن طه لزم الصمت حول هذا الموضوع بعد أن لزم بيته، واقتصر نشاطه الفكري على الكتابة في صحف ومجلات السياسة اليومية وكوكب الشرق ووادي النيل..

وكانت المرة الثالثة التي تولى فيها طه حسين عمادة كلية الآداب في عام 1936م، ليستمر في منصب العمادة حتى مايو 1939م، حيث أعيد انتخابه للعمادة مرة رابعة. وكان انتخابه بالإجماع، لكن الحكومة آنذاك – حكومة محمد محمود باشا التي كانت على غرار حكومة صدقي باشا – لم ترض بإعادة تعيينه، فاضطر إلى الاعتذار للذين اختاروه من الأساتذة، والاستقالة من العمادة، والاستمرار أستاذاً للأدب العربي بكلية الآداب.

ورغم أن اختيار طه حسين – بالانتخاب – لعمادة كلية الآداب أربع مرات، وما يفسر ذلك من ثقة زملائه من الأساتذة، وفي المقابل مناوءة بعض الوفديين، ورفض رموز حكومات الأقليات وفي مقدمتهم حكومة صدقي باشا، وحكومة محمد محمود باشا والوزير حلمي عيسى باشا، على هذه الترشيحات.. رغم ذلك وغيره فإن هذا الأمر لا يكفي سبباً لتلقيبه بعميد الأدب العربي..

أقول ربما لا يكفي ذلك ليحمل أحد أساتذة الجامعة أو عمدائها هذا اللقب الضخم على مستوى العالم العربي، خاصة وأن الساحة الثقافية العربية كانت مزدحمة بالأعلام والرواد. وعلى هذا فلا بد وأن تكون هناك أسباب أخرى لجعل طه حسين جديراً بهذا اللقب، يمكن أن نجملها في مواقفه العظيمة، وأعماله الخالدة في مجالات الفكر والأدب.

فعن طريق هذه المواقف، وتلك الأعمال، وما نتج عنها من جدل ومناقشات، أحاديث ومقالات، كتب ومعارك.. استطاع طه حسين أن ينقل الصراع الدائر بين القديم والجديد من المستوى الضيق الذي كان عليه من قبل، إلى مستوى أرحب وأوسع، بل والأكثر من ذلك جعل هذا الصراع جزءاً لا غنى عنه في التكوين الفكري لنهضة الأدب العربي الحديث.

لقد بدأ طه حسين حياته الأدبية – كما يرى نقاده ومؤرخوه – واقفاً على أعمال كانت موجودة قبله، بل إن أكثر الأفكار التي ظلّت تلح عليه كانت مثارة من قبل، ومنها الحاجة إلى نشر التعليم، وتحديث الأساليب الأدبية، إلا أن طه حسين كان يملك من الذكاء النادر، والموهبة الفذة، والقلق الفكري المتفرد ما جعله قادراً على أن يطرح هذه الأفكار، وكأنها طازجة عذراء، غير متداولة أو مستهلكة.

فمنذ سنوات عمره الأولى كحامل قلم لا يتكرر، وأديب صاحب كتابات لها مذاقها الخاص.. أفسحت الصحف والمجلات له مكاناً، ليقول فيها هذا الشاب الكفيف كلمته المتسائلة، ويرسل صيحة احتجاجه – مسرفة أو غير مسرفة – قبل أن تقع الحرب العالمية الأولى، تلك التي تغيرت من بعدها ملامح غير قليلة من حياة أقطار الأمة العربية، ومنها مصر تلك التي أصبحت بعد انتهاء هذه الحرب قبلة أو ملتقى للبعث الأدبي والفكري في التاريخ الحديث للثقافة العربية، حيث أصبحت الكلمة المطبوعة فيها تصل إلى عشرات الآلاف كل عام،

وبهذه الكلمة توصل طه حسين إلى شق طريقه كأديب كبير، وأستاذ جامعي، وصاحب موهبة كبيرة، ومتسائلاً لا يزهد في إثارة تساؤلات الآخرين، ومنذ بدايته، وكلمته الأدبية المحملة بفكره لا تستقر لتتجمد في جانب واحد، أو في موقع واحد من هذا الجانب، أو من الجوانب الأخرى.. وإنما هي كلمة محملة برأي لا يستقر، كما لو كان جنيناً يبحث باستمرار عن لحظة المخاض المواتية.

لقد توسل طه حسين بهذه الكلمة الأدبية المطبوعة في الصحف والمجلات لإثارة أكبر المعارك الأدبية والفكرية والسياسية، والصحف والمجلات التي نشر فيها كلمته على مدار حياته، تكاد تشمل أغلب الاتجاهات الأدبية التي عرفتها الأوطان العربية من مطالع هذا القرن حتى سبعينياته. والطابع الغالب على موضوع هذه الكلمة الأدبية عند طه حسين هو طابع الاشتباك بين النقائض، ومحاولة الملاءمة بينها في أكثر الأحيان. ذلك أن طه حسين كان يعيش حنينه الدائم إلى أسلوب الحياة الأوروبية الحديثة، كما يعيش حنينه النابض إلى أسلوب حياة الريف التي عرفها في طفولته، والأرض الطيبة التي أنجبته ذات يوم.

لهذا فقد يضع طه حسين موضوع كلمته الأدبية في تيار التجديد والأصالة معاً، ويحاول أن يوجد اتساقاً بينهما، حيث يريد للقالب الأسلوبي أن يعاصر الحياة الجارية، كما يريد لهؤلاء القراء ألا ينعزلوا عن الاشتباك مع الثقافات العالمية المؤثرة ما كان منها عريقاً كالثقافات الإغريقية واللاتينية، وما كان منها حديثاً كالثقافات الأوروبية الحديثة.

كل ذلك كان طه حسين، وكان أدبه.. فكان واحداً ممن أنجبهم المناخ الفكري النشيط فحملوا بذور دعوات إصلاحية وآراء حرة وهموم التجديد والمعاصرة، وملكوا الموهبة النادرة، التي أتاحت لهم التفوق كأدباء كبار، وحملة أقلام بارزين، وأساتذة وأعلام وروَّاد.. وبفضل جهدهم الخصب النشيط، دارت أغزر المناقشات، وقامت أكبر المعارك، واتُّخذت أهم المواقف.. حول مجموعة من قضايا الفكر والأدب والفن والثقافة بوجه عام.. وغيرها من قضايا لم نزل نعيش في ظلها إلى اليوم.

لقد فرض هؤلاء الرجال، وفي مقدمتهم طه حسين بحيويتهم المتدفقة، وعلمهم الزاخر، وتجاربهم الثرية.. فرضوا أنفسهم على عصرهم فرضاً عادلاً ومنطقياً. ومن هنا نقول إن الذي أفسح لطه حسين طريقه إلى عمادة الأدب العربي، كان هو طه حسين ابن عصره وابن زمانه، والذي جعله عميداً للأدب العربي ومؤثراً في عقول أجيال وأجيال، هو طه حسين الطاقة المبدعة لفلسفة هي ابنة زمانها وتجاربها.

والذي جعل طه حسين عميداً للأدب العربي هو طه حسين رائد النزعة الإنسانية في الفكر العربي الحديث.. والذي جعل طه حسين عميداً للأدب العربي، هو طه حسين الذي فتح للأدب العربي آفاقاً عالمية.. والذي جعل طه حسين عميداً للأدب العربي، هو طه حسين الذي ناضل بقلمه وعلمه وعمله، وضحى بكل ذلك في سبيل رفع لواء الحرية الفكرية في مختلف مرافق الحياة.

والذي جعل طه حسين عميداً للأدب العربي، هو طه حسين الذي أنشأ شرعة قيم نقدية جديدة وابتدع موازين للنقد النافذ إلى أعماق الآثار الأدبية والفكرية. والذي جعل طه حسين عميداً للأدب العربي هو طه حسين الذي وضع للنقد الفيلولوجي الأساس المتين لكل دراسة في هذا الميدان..

والذي جعل طه حسين عميداً للأدب العربي هو طه حسين الذي أنشأ أجمل ترجمة ذاتية عرفها الأدب العربي، تلك التي يندر أن نجد لها مثيلاً في الآداب العالمية من حيث دقة التحليل، وصدق التعبير، وجمال البيان، وروعة التصوير.. والذي جعل طه حسين عميداً للأدب العربي هو طه حسين الذي أسهم بأوفر قسط في إيجاد القصة العربية حتى استوت على النمط العالمي..

والذي جعل طه حسين عميداً للأدب العربي هو طه حسين الذي حافظ على لسانه العربي الفصيح حتى أصبح أستاذاً لعلماء اللغة في الجامعة أو في المجامع اللغوية العربية.. والذي جعل طه حسين عميداً للأدب العربي هو طه حسين الذي استطاع أن يرسم للدراسات الأدبية طريقها الصحيح، وأن يوجهها في الاتجاه الحي الأصيل داخل الجامعة وخارجها الذي من شأنه أن يدفع الأدب العربي عامة إلى صدر الركب العالمي، وأن يرفعه إلى المستوى الإنساني..

والذي جعل طه حسين عميداً للأدب العربي، هو طه حسين الذي سعى إلى نشر التراث الكلاسيكي، اليوناني منه واللاتيني بين أبناء العربية حتى ينتج عن ذلك إخصاب روحي جديد للعقل العربي إيذاناً ببعث روحي شامل، فكان صنيعه في ذلك، كصنيع روَّاد عصر النهضة الأوروبية الحديثة في الأدب والفكر الأوروبي.

وأخيراً فإن الذي جعل طه حسين عميداً للأدب العربي هو طه حسين نفسه، الذي أضاء تاريخ صدر الإسلام بنظرات ولوامع وضاءة، وسوانح وخطرات راقية، وآثار ومعطيات أدبية عظيمة للتاريخ الإسلامي حين رأى إعادة كتابة هذا التاريخ على نحو حديث.

وغير ذلك مما جعل طه حسين مستحقاً لقب عميد الأدب العربي بدون منازع.

2

لا.. ليس هو العميد!!

جهاد فاضل

تعرض الدكتور طه حسين للنقد العنيف سواء في حياته أو بعد موته. وقد تعرض لهذا النقد من خصومه ومن أنصاره على حدّ سواء. فقد أحصى عليه إسماعيل أدهم، وكان من أشد انصاره، أربعة أخطاء في طريقة البحث هي: مزج الجانب العلمي بالجانب الذاتي أو الفني، وعدم التحوط في البحث، والتطرف في الاستنتاج، والسطحية في استقصاء الأسباب.

وأضاف إلى ذلك تلميذ من تلاميذه مطاعن أخرى هي الخطأ في النقل، والتبعية في الرأي، والإسراف في الهوى، واتباع الظن. فقد ذكر عزيز أحمد فهمي وهو من تلاميذه، في مجلة الثقافة (4 سبتمبر 1945م): “كما يتمتع أستاذي بحسنات الفرنسيين، فإنه أيضاً مصاب بعيبهم.

فيه منهم الاندفاع. لا أريد أن أقول أنه نزق. فهو إذا خاصم إنساناً لم يعرف الهوادة في خصامه، فإذا ملك خصمه حطمه تحطيماً ونسفه نسفاً. كما أنه إذا أحب انساناً لم يعرف الهوادة في حبه. فهو يرفعه بلا تحفظ ولا حذر”. وهذا ما يمكن أن يُسمى بالمبالغة. ومن مبالغات طه حسين ما كتبه عن الفيلسوف الفرنسي ديكارت. فقد كتب مرة أنه يعرف من الأسرار عنه ما لو قاله لدكّ أسوار السوربون ..

وترسم علاقته مع عباس محمود العقاد بعض ملامح شخصيته. فحين انتمى إلى حزب الوفد، بعد انتماء طويل لحزب الأحرار الدستوريين، وجد أن لا مناص له من استرضاء العقاد، وهو أبرز كتّاب الوفد. فأعلن في حفل كبير أن العقاد هو حامل لواء الشعر بعد شوقي، أي أنه أمير جديد للشعر العربي.

وكان ذلك بعد أن أهدى إمارة الشعر للعراقيين، وللزهاوي على التحديد. ثم أعطاها للعقاد كما رأينا ثم سحبها من العقاد لاحقاً وأعطاها لخليل مطران. وهو في هذا يقول للعقاد في مقدمة ديوانه: “أنت أقمت للكروان ديوانا فخماً في الشعر العربي فهل تأذن لي أن أتخذ له عشاً متواضعاً في النثر الحديث؟” فلما مات العقاد أعلن طه حسين أنه لا يفهم كتابه عن عبقرية عمر!

كشف طه حسين من البداية أوراقه المنهجية في كتابه الأول الذي افتتح به حياته الأكاديمية في مصر: “في الشعر الجاهلي”، فذكر أنه يتبنى منهج ديكارت القائم على التجرد من كل الأفكار المسبقة أثناء البحث. لكن نقاده اعتبروا “أن مؤلف هذا الكتاب لم يفهم منهج ديكارت على حقيقته، وأنه شعوذ به على الطلبة، وأنه لا يعدل جهله فيما ينقل عن العربية إلا ما ينقله عن الفرنسية” (مصطفى صادق الرافعي/ تحت راية القرآن).

وبنفس اللهجة، وبنفس الأسلوب، نعته الدكتور زكي مبارك بالجهل وقلة الاطلاع، بل إنه في رأيه “لم يقرأ في حياته كتاباً كاملاً، وإنما يقرأ فقرات من هنا وهناك، وأخذ يشطح ذات اليمين وذات الشمال إلى أن اتصل بالمرحوم ثروت باشا فوضعه بالجامعة المصرية”. ويضيف: “إنه من العجيب في مصر بلد الأعاجيب أن يكون طه حسين أستاذ الأدب العربي في الجامعة المصرية وهو لم يقرأ غير فصول من كتاب الأغاني وفصول من سيرة ابن هشام. وقد مرّت عليه أعوام لم يقرأ فيها كتاباً كاملاً”.

وقد ثبت لديه “أنه لا يعرف من تاريخ الأدب العربي إلا قشوراً قديمة المحصول”. ويوغل زكي مبارك في مثل هذه النعوت فيقرر بأن طه حسين لم يكن يوماً من المفكرين، وإنما هو أديب قليل الفكرة، قليل الاطلاع، نشأ في أوقات لم يكن يعرف فيها الناس غير المجلات السياسية، فتظاهر بالعلم فظنّه القراء من العلماء”! ولأن النتيجة الطبيعية للجهل هي، في نظر خصومه، السرقة، فقد ركز هؤلاء انتقاداتهم على المقارنة بين ما ورد في كتبه وما ورد في كتب غيره من العرب والمستشرقين. وانتهوا إلى أن جلّ تحليلاته ومواقفه وحججه مسروقة. وقد لخصها أنور الجندي فيما يلي:

–

آراؤه في “الشعر الجاهلي” أخذها عن جرجس صال ومرجليوث.

–

آراؤه في “حديث الأربعاء” أخذها عن جرجي زيدان و “الأغاني”.

–

آراؤه في “هامش السيرة” اعتمد فيها الأساطير وبعض الكتب الأجنبية.

–

آراؤه في “مستقبل الثقافة في مصر” هي جماع ما أورده المستشرقون وكتّاب التغريب عن حضارة البحر الأبيض المتوسط والفرعونية.

ولأن طه حسين بيّن في بعض كتبه أن العرب كانوا يعيشون في الجاهلية عيشة بدائية، والحياة البدائية لا تفرز النثر الفني القائم على العقل، بل تفرز الشعر إذ الشعر بصفته ظاهرة فنية أسبق في الظهور من النثر الفني، فقد ردّ عليه زكي مبارك في كتابه النثر الفني في القرن الرابع: “أن هذا الرأي أعلنه مسيو ميرسه في المحاضرة التي افتتح بها محاضراته في مدرسة اللغات الشرقية في باريس منذ أعوام، ثم أذاعه مطبوعاً في كراسة خاصة. وقد اختطف الدكتور طه حسين هذا الرأي وأذاعه في دروسه بالجامعة المصرية. ثم أثبته في كتاب المجمل”.

وقد ألحّ نقاد طه حسين الذين نقدوا كتابه “في الشعر الجاهلي” على جانب الهوى عنده، فرأوا أن مؤلف هذا الكتاب كلما وجد رأياً عند المؤلفين القدامى يناسب نظريته أخذه منهم بدون نقاش (محمد لطفي جمعة). وأنه يصدر الأحكام جزافاً (محمد فريد وجدي)، وأنه يبني على مجرد افتراضات (الغمراوي)، وأنه ينصّ على النتائج من غير ذكر المقدمات (محمد الخضري).

ويلخص محمد الخضر حسين شيخ الجامع الأزهر سابقاً هذه الطريقة القائمة على الانسياق للأهواء والتعصب للرأي بقوله: “أفلا ترى بعد ذلك أن الدكتور اتبع الهوى، فبادر إلى تصديق حكاية سخيفة من غير أن يؤيدها ما يقوّيها، وذكرها وحدها دون أن يذكر الروايات الأخرى إرادة أن يخدع عقول القراء، فيفهموا أن هذه هي الرواية فيتّبعوه فيما يريد أن يثبته من تجريح للناس وإشاعة السوء فيهم؟ ألا يدعونا ذلك إلى القول بأنه متعصب لرأي معين يصطاد له من الأقوال ما يؤيده، تاركاً التحقيق العلمي الذي يوصل إلى الحق أينما كان؟”.

يرى أعداء طه حسين أن تفكيره ليس متجذراً في المحيط العربي الإسلامي، بل هو نوع من التغريب الناتج عن كثرة الإعجاب بآراء المستشرقين وغيرهم. وقد ركز خصومه بصفة خاصة على كتابه “مستقبل الثقافة في مصر” الذي تضمن أهم اتجاهاته الفكرية، وبالخصوص ما يتعلق منها بصلة مصر بالحضارة الغربية. فأنور الجندي يرى في هذا الكتاب “برنامجاً لتغريب التعليم المصري” بعد أن غرّب المستشرقون فكر طه حسين نفسه: دوركهايم وكازانوفا وماسينيون عملوا على صياغة فكره ليكون غربياً خالصاً، وصاغته البيئة الاجتماعية من الناحية الاخرى على نحوٍ جعل أمانته للغرب ولفرنسا أكبر من أمانته للعرب والاسلام.

ويرى الدكتور محمد الهادي الطرابلسي أن أدب طه حسين تغلب عليه صفتان لا يُتصور أنهما تغيبان عن قارئه مهما كان مستواه ودرجة اطلاعه هما التكرار من ناحية، وكثرة اللفظ وقلة المعنى من ناحية أخرى. “وهما صفتان مترابطتان متلازمتان تلازم السبب والنتيجة.

كما هما صفتان تعدّان مبدئياً من عيوب الكتابة وفضول القول. وهاتان الصفتان تغلبان على جميع كتاباته وتمثلان اختياراً من اختياراته إذ لم يُخْفِ هو نفسه اتجاهه في الكتابة هذا الاتجاه، فكأنه التزم ما لا يلزم وبقي وفياً لالتزامه في جميع أنواع الكتابة عنده!!.

ولم يُرْضِ أسلوبه الكثير من خصومه، بل سخروا منه وشوّهوه في عديد من المناسبات ولم يقرّوا له بالابتكار والتميز. فالرافعي مثلاً يرى فيه تكراراً وركاكة ومضغاً للكلام، ويقول عنه: “كان أول من استعمل الركاكة في أسلوب التكرار كأنه يمضغ الكلام مضغاً، فنزل به إلى أحطّ منازله، وابتلى العربية منه بالمكروه الذي لا صبر فيه، والمرض الذي لا علاج منه، فصار ذلك طبعاً بالإدمان عليه، فلا يأتي بالجملة الواحدة إلا انتزع منها الانتزاعات المختلفة، ودار بها أو دارت به تعسفاً وضعفاً، وإخلالاً بشروط الفصاحة وقوانين العربية.

والآفة الكبرى أنه كان يحسب ذلك إبداعاً منه في الأسلوب وإحكاماً في السبك وطريقة بين المنطق والبلاغة”. أما إبراهيم عبد القادر المازني فيرى في أسلوبه حشواً ويفسره بفقدان البصر وبمهنة التعليم. وكان فتحي غانم يرى أن لغته لا تقطع في شيء أبداً، بل هي مرنة للغيّ والمداورة . وإبراهيم المصري كان يشبه أسلوبه بنقيق الضفادع، إلى غير ذلك من ألوان التجني والانحراف عن التحليل العلمي برأي مريديه.

وقد قام طه حسين ببعض المحاولات الشعرية ولم يدّعِ قط أنه شاعر كبير. ومع ذلك فخصومه يشهرّون به، ويرى أحدهم شبهاً بين شعره ونفسه “في الجفاء والغلظة والاضطراب والتخرف” (الرافعي). وبذلك فلا يحق له أن يتحدث في الشعر “صاحبنا يرجع إلى طبع ضعيف لم تحكمه صناعة الشعر، ولا راضته مذاهب الخيال، ولا عهد له بأسرار الإلهام التي صار بها الشاعر شاعراً، ونبغ الكاتب كاتباً”.

وقدّم المازني تعدد اهتمامات طه حسين وتنوع أركان شخصيته في صورة كاريكاتورية مشوهة في لهجة ساخرة انطلق فيها من شكّ طه حسين في سيرة مجنون ليلى، ومن تساؤل للعقاد عن نتائج تطبيق منهج الشك هذا على طه حسين نفسه في مستقبل الدهر … يتخيل المازني باحثاً يقرأ كل ما نُسب إلى طه حسين فيرى أنه لا يمكن أن يكتبه شخص واحد: فلا بد أنه يوجد شيخ ضرير يكتب في الأدب، وأفندي مبصر يقدّم اقتراحات لإصلاح الخط العربي، ودكتور يدرّس الشعر الجاهلي وشعر أبي العلاء المعري، وكلهم يحملون نفس الاسم.

ويضيف المازني: “ويظهر أن هناك أكثر من طه حسين واحد. ففي بعض المقالات المعزوّة إلى المسمّى الدكتور طه حسين تنويه بأن كاتبها كفيف، وفي البعض الآخر ما يفيد أنه مبصر. فهو يقول: “قرأت”، و”رأيت”، و”شهدت”، وما إلى ذلك من الألفاظ الدالّة على الرؤية، ويصف لك بعض المشاهد لا تخيلاً بل كما هي كائنة”. ثم يشير إلى جمعه بين الصحافة والتدريس في الجامعة، وبين الأسماء الإفرنجية والأسماء العربية عند ابنه وابنته. إلى غير ذلك من التناقضات التي قصد من إبرازها تشويه صورة طه حسين.

وقد أخذ محمود محمد شاكر على طه حسين تفسيره لبعض أبيات المتنبي تفسيراً خاطئاً تماماً (يراجع كتابه مع المتنبي صفحة 408 وما بعدها) كما أخذ عليه انعدام حاسة التذوق الشعري عنده. فهو لا يتذوق النصوص الشعرية التي يعرض لها.

وأخذ عليه كثيرون تصويره للقرن الثالث الهجري بأنه عصر شك ومجون وإباحية في حين أنه كان أيضاً عصر علم وزهد وتدين. كما أخذوا عليه ظاهرة السخرية والاستهانة وعدم الجدية.

فأقرب الناس إليه وهو إسماعيل أدهم يشير إلى أن طه حسين لاعب له روح الطفل الذي يريد أن يلعب ويلهو: “وأنت ترى في كتابه “مع المتنبي” يظهر لك بروح الطفل الذي يلعب فهو يلعب، ودائما يلعب ولعبته كانت في كتاب “مع المتنبي”، حياة المتنبي نفسها. فأنت ترى طه يثير مواضيع خطيرة تؤلب الرأي العام عليه فتظنه جاداً في بحثه، ولكنه سرعان ما يكشف من وراء هذا روح الطفل الذي يعمل “العملة” ويقعد يتفرج عليها”.

وقد روى محمود محمد شاكر مرة (وكانت له خصومه عنيفة مع طه حسين) أنه التقى طه حسين قبل أن يكتب هذا الأخير كتابه عن المتنبي، فقال له: ما رأيك يا محمود لو قلنا أن المتنبي لقيط؟ وقد نشر محمود شاكر هذا الحديث في حياة طه حسين دون أن يكذبه هذا الأخير.

وكتب السيد محمد رشيد رضا في مجلته (المنار) عن الخطة التي كان طه حسين يقودها في كلية الآداب “لهدم مقومات هذه الأمة وشخصياتها ووصفها بالقديمة. فهي تعمل على التشكيك في الدين وتقليد الإفرنج في ما يسهل التقليد فيه من المنكرات”. (المنار م/27 ص387).

بل إن المستشرقين أنفسهم تحدثوا عن بعض خططه. فالمستشرق “جب” يقول: “إن فكرة طه حسن الأصلية هي تحرير الأدب العربي من إطاره الإسلامي العام، أي من القيود التي تربطه بالعلوم الدينية وحتى يدرس الأدب لنفسه ولا يكون وسيلة لفهم القرآن والحديث”. بل إن طه حسين نفسه ذهب إلى أبعد من ذلك حينما كتب مرة:” أنا أريد أن أدرس تاريخ الأدب في حرية وشرف كما يدرس صاحب العلم الطبيعي علم الحيوان والنبات”.

ولم يجد الكثيرون في ما كتبه من روايات، أو من السيرة الذاتية “كدعاء الكروان”، أو “أديب”، أو “الأيام”، ما يؤلف روايات بالمعنى العلمي أو الحقيقي للكلمة، أو ما يؤلف سيرة ذاتية بالشروط المتعارف عليها في بلدان الحضارة. فرواياته تنقصها الشروط الأولية للرواية. أما سيرته الذاتية الحقيقية فلا تُستخلص أبداً من كتابه (الأيام) لأنه عبارة عن إنشاء عربي بالغ الرسمية والوقار!

وفي اعتقادنا أن صورة طه حسين الحقيقية لا تُلتمس في ما يقوله هؤلاء الخصوم والأعداء عنه، ولا كذلك في ما يقوله تلاميذه ومريدوه، بل إنها تلتمس في ما يقوله الفريقان معاً. لقد كانت للدكتور طه حسين إيجابيات كثيرة، هذا، لا ينبغي إنكاره أبداً. ولكن، بالمقابل، كانت له سلبيات كثيرة وقع علينا في هذا المقال تبيان قسم كبير منها.

————————————

كادر

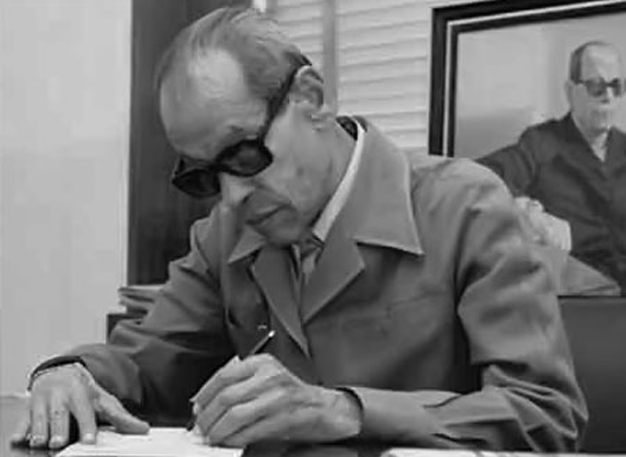

طه حسين في القافلة قبل أكثر من ثلاثين عاماً

ثلاث نقاط جعلتني عميداً للأدب العربي

في عددها لشهر ربيع الأول من العام 1388هـ، نشرت القافلة مقابلة مطولة مع طه حسين أجراها الأستاذ محمد رفعت المحامي.

كان طه حسين يشغل آنذاك رئاسة المجمع اللغوي، واتحاد الأدباء، ونادي القصة. وتضمنت مقدمة المقابلة تعداداً لأمجاد “عميد الأدب العربي” بدءاً بالأوسمة المكدسة على صدره، وانتهاءً بشهادات الدكتوراة الفخرية التي كان عددها قد وصل حتى آنذاك إلى سبع، منحته إياها جامعات روما ومدريد وأثينا وليون ومونبليه وأكسفورد وباليرمو..

تطرق طه حسين خلال المقابلة إلى جملة مواضيع منها ما هو على علاقة بسيرته الشخصية، ومنها ما هو حول الأدب واللغة عموماً.

تحدث عن الكتب التي يقرأها، وحال الأدب اليوم وأسباب تدهوره، ودافع عن اللغة الفصحى في المسرح منتقداً شيوع العامية فيه، وتطرق إلى علاقة الصحافة بالأدب وفضل الواحد منهما على الآخر. وعدّد طه حسين الأزمات التي عصفت بعمله وأدت إلى إقالته من عمله الجامعي، وما تركته هذه الأزمات من آثار على عطائه.

أما الأسطر الأخيرة من المقابلة فتكاد تلامس وإن كان بشكل غير مباشر، محور النقاش الدائر حول عمادة طه حسين للأدب العربي، ننقل منها ما يأتي:

–

قلت: أنت أكثر من تُرجم له من أدبائنا إلى مختلف لغات العالم، ويرجع ذلك إلى أن النقاد يرون أن أدبك يعتبر نقطة بدء في دراسة الأدب العربي قديمه وحديثه.

–

فأجاب وهو يهز رأسه في تواضع: ليس هذا.. أظن أن السبب يرجع أصلاً إلى سهولة ترجمة بعض كتبي إلى غير اللغة العربية، أو إمكان ترجمتها.

–

قلت: إن قصة حياة طه حسين هي قصة المجتمع المصري في النصف الأول من القرن العشرين.

–

فأجاب بتواضع: هذا كثير.. إنها قصة حياة الطبقة التي خرجت منها، قصة حياة الطبقة الوسطى فقط.. أما المجتمع كله، فلحياته قصص كثيرة. أنا ابن طبقتي.

– قلت: حتى ولو أتممت الجزء الثالث من الأيام؟

– وكان جوابه: نفس القصة..

–

وكانت خاتمة الحوار هذا السؤال: ما هي نقطة التحول في حياتك، التحول الذي جعلك عميداً للأدب العربي؟

–

وأجاب طه حسين: إنها ثلاث نقاط، لا نقطة واحدة. الأولى: هي السفر إلى أوروبا، لأنه حولني من التقليد إلى التجديد. والثانية: هي الزواج، لأنه أخرجني من وحدتي وأسعدني بنعمة الحب. والثالثة: هي إنجاب الأبناء، لأنه جعلني أشعر بالحنان وبقسوة الحياة وتبعتها.