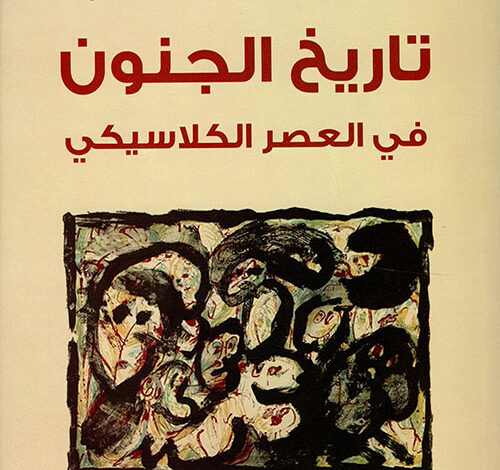

كتاب: تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي PDF – ميشال فوكو

صدر كتاب ميشال فوكو ”تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي” histoire de la folie à l’age classique سنة1961. ويعد هذا الكتاب أول عمل نظري متكامل يصدر للمؤلف وهو من أشهر أعماله، بل يمكن اعتباره الانطلاقة الفعلية لمشروع نظري ضخم امتد على ما يقارب ربع قرن.

كانت مادته الأساسية ” الخبرة الإنسانية ” في لحظات إبداعها لأشكال العسف المتنوعة للحد من اندفاع الجسد والروح، وتخطيهما لحدود ” المعقول ” و” العقلاني” و”المستقيم” و”الرزين” للانتشاء بالذات داخل عوالم اللاعقل التي لا تعترف بأية “حدود إضافية ” غير تلك التي تأتي من أشياء الطبيعة وطبيعة الأشياء (نحيل هنا على كتبه التي أصدرها لاحقا ومنها على الخصوص: “المراقبة والعقاب”و ” تاريخ الجنس “).

وهو الكتاب الذي صدرت ترجمته العربية عن ” المركز الثقافي العربي 2005.

والكتاب زاخر، كما يجب أن يكون كل تاريخ يهتم ب ” أهواء النفس” البشرية في حالاتها المتنوعة، بمعرفة علمية تخص الجنون والعقل واللاعقل والاختلال النفسي وكل السلوكات ” الغريبة ” و” الشاذة “، وكذا الاندفاع نحو حدود لا تتوقف عن التوغل في المجهول.

لذلك فهو يتحدث عن ” الطب العقلي” و”السيكولوجيا ” و” التحليل النفسي ” وكل الأشكال العلاجية التي أعقبت العصر الكلاسيكي معلنة عن ميلاد ” المجنون المريض” الذي سيخلف المجنون ” الدرويش” والوحش” و” الشاذ “، تماما كما سيخلف المارستان والعيادة دور الحجز والمستشفى العام.

ولكنه يتحدث أيضا عن ممارسات السحر والشعوذة والطقوس الاستئناسية، ويتحدث، وهذا هو الأساس، عن العوالم الرمزية وكل الصور المخيالية التي أنتجتها المخيلة الإنسانية من أجل رسم حدود عالم غريب هو عالم الجنون والمجنون المليء بالصور والاستيهامات، والمليء أيضا بأشكال النبذ والإقصاء (سفينة الحمقى).

فكل شيء يتحدد، ضمن هذه العوالم، من خلال التقابل الذي لا يُرى بين “حقيقة الجنون الموضوعية “، التي ستعرف طريقها عاجلا أو آجلا إلى مستشفى الأمراض العقلية(الخلل البيولوجي العضوي كما حاولت نوزولوجيا العصر الكلاسيكي والعصور التي سبقته تشخيصه) وبين العوالم الثقافية (بل السياسية والإيديولوجية والأخلاقية أيضا) التي تستثيرها شخصية المجنون.

وهي عوالم تسللت إلى كافة أشكال التعبير الإنساني: الأدب والفن والفلسفة والأحكام الاجتماعية وكذا مجمل التصورات التي يعيش فيها المجنون داخل اللغة وداخل خطاطات السلوك الاجتماعي وعوالم التقديس والتدنيس على حد سواء.

وليس غريبا أن يكون الفصل الأول من هذا الكتاب مخصصا ل” سفينة الحمقى”، وهي سفينة لم تصنعها حقائق التاريخ والممارسات الفعلية، بل صنعتها حاجات المخيال الإنساني الذي فتنه عالم الجنون فصاغ حوله مجموعة كبيرة من الحكايات.

فالتخلص من المجانين والإبحار بهم إلى أماكن بعيدة عن المدن الرئيسية، واقع تاريخي لا يُمكن إنكاره، ويشهد على ذلك واقع الإقصاء والنبذ الذي تعرض له المجانين طوال فترة النهضة وتلك التي أعقبتها، إلا أن ما يعطي الواقعةَ قوتها ووظيفتها الجديدة هي أبعادها الإيحائية وإحالاتها على الأحاسيس التي تسللت إلى الثقافة وصاغت داخلها حدود ضمير يشكو من قلق تجاه عالم المجنون.

وكانت السفينة وعوالمها أقرب الأدوات إلى التعبير عن هذا القلق، فهي تتمايل كما يفعل الموج والزبد المنكسر على الشطآن، ونهاياتها ليست سوى بدايات متجددة، فكل مرفأ ليس سوى محطة للسير نحو محطات أخرى ضمن رحلة لا تنتهي.

لقد فقدت السفينة نقطة الإرساء النهائية فتحولت إلى قدر سيزيفي دائم التجدد. فكان أن لعبت رحلة ركوب الماء هذه دورا في صياغة عوالم مخيالية تمنح المجنون وجها آخر (تريستان ورحلته نحو الملك مارك)، ” لقد سلم المجنون المحتجز داخل مركب لا يستطيع فكاكا منه، أمره للنهر ذي الأذرع الكثيرة، وإلى الماء ذي السبل المتعددة – إنه يسلم نفسه إلى عالم اللايقين الرهيب الموجود خارج كل شيء.

إنه مسجون ضمن السبل الأكثر حرية والأكثر انفتاحا: إنه موثق بشدة إلى الملتقيات اللانهائية. إنه بؤرة المرور بامتياز، أي أسير العبور. والأرض التي سيحط فيها تجهل عنه كل شيء، تماما كما لا تعرف اليابسة التي تطؤها أرجله من أي أرض هو آت. فلا حقيقة له ولا وطن إلا في ذلك الامتداد الخصب بين البراري التي لا يمكنه الانتماء إليها “.

ها هم المجانين وقد تحولوا إلى كائنات تطاردهم لعنة اللاعقل ، يرحلون إلى اللاشيء على ظهر سفينة أصبحت غريبة عن الأرض التي جاءت منها، ولا تعرف أي شيء عن المرافئ التي تسير نحوها. إنها رحلة ” غريبة إن لم تأت بالمال، فإنها قد تعيد للمجنون عقله” كما يقول فوكو.

إنها عوالم عجيبة كما هي لوحات غويا وأعمال بوش، عوالم من صنع مخيال مزقته الأهواء، إنها التعبير الأسمى عن الحقيقة الحقيقية للجنون، لذلك لا أحد يتحكم فيها، إنها خارج سلطة القانون والدين والأخلاق، فما ينتجه المخيال يدخل ضمن عوالم الممكن المنفصلة عن قوانين الواقع وآلياته في التحكم والتوجيه والتوقع.

لذلك فما نعرفه عن الوجوه الرمزية للجنون أكبر بكثير مما نعرفه عن وجوهه الطبية وآليات التصنيف والعلاج الوضعي. فالسلطة الطبية (كل السلط في واقع الأمر) لا تستطيع فك إساره من أحكام مسبقة هي وجهه وحقيقته ووضعه.

لذلك فإن هذه العوالم الرمزية لا يتحكم فيها المارستان والوصفات الجاهزة وأشكال الحراسة والعقاب، إن مضمونها من طبيعة غير مرئية، إنها أحكام متنوعة منها ما يأتي من الأخلاق والدين والقضاء: الفصل بين الذات الاجتماعية والذات الحقوقية، بين ما هو مرتبط بالإدانة الأخلاقية وبين ما يعود إلى اللامسؤولية الجنائية.

ومنها ما يأتي من كل المعتقدات التي ترتكز على حقيقة ثابتة وأصلية هي أداة الحكم والتصنيف: يمكن أن يكون المجنون وجها سريا من وجوه الله (حالات الدرويش المسالم، وهو وجه مألوف في كل الثقافات) ، ” فحكمة الطبيعة هي من العمق لدرجة أنها تستعمل الجنون باعتباره الدرب القصير المؤدي إلى الحكمة، متخطيا أشكاله الخاصة من خلال عناية إلهية غير مكشوفة”، ويمكن أن يكون تعبيرا عن إدانة إلهية لإنسان خلق هلوعا (حالات الجنون الساخط والعنيف).

وحقائق هذه العوالم أطول عمرا وأشد وقعا من حيثيات المرض وأعراضه، فهي غير ثابتة الحدود والمعالم والمعارف. إنها تمتد في كل الاتجاهات وتتسلل إلى كل مناطق الوجود الإنساني، فالمجنون يعير صورته لكل ظواهر الانتماء الثقافي، إلى مؤسساته ومعاييره ومقاييسه في الحكم وخطاطاته كأشكال ” إيديولوجية ” للضبط والردع وحماية الحدود و” الوسط المضبوط”، لكي يصبح في النهاية أداة لقياس كل ما هو غير عادي ومألوف: ” هذا جنون”، حكم يُلقى في وجه كل ما لا يستقيم داخل خطاطة ثقافية أو سياسية مسبقة.

إن الأمر يتعلق بفعل ثقافي وثيق الصلة بحالة المجتمع الحضارية. وهو الفعل الذي نستند إليه من أجل الفصل بين ما نقبله باعتباره ينتمي إلى دائرة العقل، وبين ما نرفضه باعتباره لاعقلا. وهو فصل بسيط في مظهره البدئي، إلا أن امتداداته لا حد لها ولا حصر.

فاستنادا إليه ستبنى عوالم تتناقض فيما بينها استنادا إلى المعرفة التي يثمنها المجتمع ويعمل على إشاعتها، وبين تلك التي يعتبرها من إفرازاته المرضية. فالبخل نقيض للتبذير والهوى نقيض للقسوة، والحماس نقيض للفتور، والاندفاع نقيض للاستسلام، وكل نقيض قد يصبح جنونا ا استنادا إلى ” الوسطية ” (juste milieu)، الفاصل بين العقل واللاعقل، بين ذاك الذي اتبع الطريق القويم وبين ذاك التائه خارج الحدود في هذا الاتجاه أو ذاك.

فهذا الفاصل قد يتسع مداه ليلتهم في طريقه كل مناطق العقل، وقد يضيق لكي لا يحتل اللاعقل داخله سوى حيز بسيط. وما يتحكم في هذا الخط في نهاية الأمر هو الناظم القيمي. وهو ناظم ليس مرتبطا بالضرورة بالإحالة على الأخلاق والقيم الإنسانية بمفهومها المثالي العام (الديني أو المستند إلى عقيدة ما)، بل هو كل الصياغات الممكنة للفكر الذي يتحكم في مجتمع ما في مرحلة ما (كل يساريي الوطن العربي كانوا مجانين، وربما مازالوا كذلك، في عرف سلطات تحكم على الأشياء استنادا إلى حقائق ثابتة لا تتغير).

وهذا ما يفسر فرادة هذا الكتاب ويمنحه طابعه الخاص، فقد استند فوكو في كتابة هذا التاريخ العجيب إلى كل خبرات الإنسان وتجربته مع ” حدوده ” الدنيا والقصوى على حد سواء، فقد استقى مادته من الطب الوضعي بطبيعة الحال (الجزء الثاني بفصوله الأربعة مخصص في كليته للحديث عن هذه المعرفة)، ولكنه استقاها أيضا (الجزء الأول والثالث)، وربما أساسا، من الأدب والفن والمسرح والفلسفة.

كما استقاها من الشعوذة والخيمياء وكل الممارسات السحرية، ومن تاريخ مؤسسات الدولة بما فيها البرلمان والشرطة والجيش و” الأوامر الملكية” والمستشفيات العامة والمارستانات والسجون و”الدور الصغيرة”، دون أن ننسى مؤسسة ” الحجز “، وهي اختراع من اختراعات العصر الكلاسيكي العجيبة.

لقد كان ” المستشفي العام”(وهو مؤسسة ظهرت سنة 1661) ، وفيه تجسد الحجز بامتياز، سجنا وإصلاحية ومأوى ومارستانا، أي أداة قمع مثلى تقوم بكل شيء عدا العلاج. فقد أُنشئ في بداية الأمر في فرنسا بأمر ملكي لمحاربة العطالة والتسكع والتسول في الشوارع وأبواب الكنائس، ليصبح بعد ذلك غولا هائجا سرعان ما ابتلع في طريقه كل شيء. ابتلع كل الذين يوجدون على جنبات خط رفيع لا يُرى رسمته المصالح الخاصة والعامة: ” مصلحة العائلة” و” مصلحة المجتمع ” و” مصلحة الدولة ”

(la raison de famille, la raison de société, la raison d’état) بالمعاني التي تحيل عليها كلمة ” raison ” في اللغة الفرنسية: العقل والمصلحة والتبرير.

وعالم الحجز هذا كان غريبا حقا، فقد كان يضم داخله المجانين والمختلين والمنحرفين والشاذين جنسيا، كما ضم المبذرين والبخلاء والمنحلين والغارقين في اللاعقل ويعيشون في غيابات الجنس والفلسفة والأدب وكل أشكال الإبداع التي تغطي تجربة روحية لا تتوقف إلا عند ” حدودها القصوى”، كما ضم أيضا المرابين والمشعوذين وكل الذين خرجوا عن أخلاق المجتمع أو شككوا في قيمه.

لقد وضع الأب بيرغودي (وهو من كهنة الكنيسة) في الحجز لأنه كان يقرض الناس مالا بفائدة مرتفعة، ولم تكن الرحمة تعرف طريقها إلى قلبه، ومكث في الحجز إلى أن شاخ وفقد قواه ولم يعد قادرا على الحركة، حينها أطلق سراحه، لا شفقة به، بل لأنه لم يعد يشكل خطرا. وفي ” شارونتون ” لفظ الماركي دو صاد Sade الكاتب الفرنسي الشهير أنفاسه الأخيرة.

لقد وضعوه في الحجز لأنه كان يدعو الناس، من خلال سلوكه وكتاباته، إلى تجاوز كل الحدود والانغماس في لذات الجسد وشهواته دونما اعتبار لأية رقابة، دينية كانت أو أخلاقية. وقضى الشاعر الفرنسي ميرابو زمنا في الحجز أيضا. بل إنهم وضعوا في الحجز امرأة تجرأت وأعلنت جهارا أنها لا تحب زوجها ولا شيء في الدنيا يرغمها على ذلك. لقد كانت وقحة، فتجرأت على تحطيم أوثان العائلة التي تمنح الرجل حق الاختيار: الرفض أو القبول.

لقد كانت ساكنة هذا الحجز خليطا من الكائنات المتنافرة التي وجدت نفسها، لأسباب لا رابط بينها، خارج المجتمع وخارج معاييره في الحكم والتمييز، ملقاة في مؤسسات تسهر عليها عيون الحرس والشرطة والجلادين، وتفتقر إلى الحدود الدنيا التي يتطلبها الشرط الإنساني.

إن هذا الكتاب ليس تاريخا فحسب، إنه رحلة طويلة في ذاكرة العسف والإقصاء والهمجية الإنسانة أيضا، استهلها فوكو بالحديث عن ” مجتمع المصابين بالجذام ” والمصابين بالأمراض التناسلية، لكي يقذف بنا داخل عالم فقد انسجامه،

ضمن حالة سعار إنساني غريب، حاول بكل الوسائل أن يجتث من بين ظهرانيه كل ما لا ” يستقيم ” داخل معاييره في الحكم ولا يسير وفق “حالة الوسطية”، الحالة الاجتماعية والسياسية والأخلاقية ” المثلى ” (لا ضرر ولا ضرار) ، ما يشكل توازنا هو من صنع مصالح جهات خاصة لا خلاصا يأتي من الطبيعة. فكان أن اختلطت صور الجنون ووجوهه بحالات أخرى يطلق عليها فوكو، والعصر الكلاسيكي برمته، اللاعقل.

وضمن هذه الحالات ستصنف أعمال أدبية وفلسفية كبرى كأعمال نيتشه ونيرفال وأرتو، وأعمال مجموعة أخرى من الأدباء والفنانين الذين أسلموا قيادهم لوجدان فك كل قيوده وانغمس في حالة هذيان لم يعد يعرف حدودا في الانفعالات والأزمنة والفضاءات، وضمنها أيضا صنفت أعمال صاد.

ويكفي أن نشير هنا، كما يفعل ذلك فوكو، إلى أن السادية، وهي تيار ينسب إلى صاد، قد عرفت ميلادها في الحجز ومنه تستمد صورها وكل عوالمها المخيالية. وتلك سمات الكلاسيكية وتلك بعض خصائصها، وذاك ما يميز نمط تعاطيها، ليس مع الجنون فحسب، بل مع كل ما يخرج عن طاعة النموذج الذي صاغته قوى اجتماعية وفرضته سلوكا كونيا لا يأتيه الباطل من أي اتجاه.

لقد ” بلور العصر الكلاسيكي تجربة أخلاقية للاعقل من خلال ربطه بين عوالم اللاعقل وبين الجنون وعوالم الممنوعات الجنسية والدينية، وخلطت بذلك، بينه وبين حرية الفكر والقلب”. وتلك هي الكوة التي من خلالها نخرج من دائرة الجنون، كحالة باتولوجية، لنلج عوالم اللاعقل و” قواه الرهيبة” التي قد تهدد المجتمع في كيانه، أو هكذا يعتقد القيمون على ” تراث الأمة وأخلاقها”.

والغريب حقا أن نكتشف، استنادا إلى ما تقدمه نوزولوجيا العصر الكلاسيكي من تصنيفات خاصة بأنواع الجنون وأقسامه وحالاته، أن المجانين يعيشون بين ظهرانينا، بل إن جزءا كبيرا من ساكنة المعمور قد فقد عقله منذ زمان بعيد، فالكثير منا يعْمه في الجنون في غفلة من نفسه ومن الآخرين.

فالأبله والبليد والغبي والمعتوه والمتخلف والأحمق، هؤلاء جميعا مجانين في عرف النوزولوجيا الحديثة والقديمة على حد سواء ، تماما كما هو المكتئب والمهووس والسوداوي والهستيري (وهي أقسام الجنون الأربعة التي يعترف بها الطب العقلي). وهم كذلك في اللغة والأحكام الاجتماعية والتصنيفات المسبقة، العرقية منها والاجتماعية، وفي الاستلطاف والمداعبة اللفظية المستحبة أيضا.

ومع ذلك، فالأمور ليست كاملة القتامة، فستظهر ابتداء من القرن 19 المؤسسات الطبية لتستعيد كل التصنيفات القديمة وتعيد صياغتها استنادا إلى علم وضعي يلغي من حسابه كل ما له علاقة بالأخلاق والدين وأحكام المجتمع، ليصبح المجنون أخيرا مريضا ” عقليا” يحتاج إلى علاج، ويسترد لسانه ولغته وملكوته.

لم يعد الدرويش كائنا غامضا يربط بين السماء والأرض، ولم يعد الجنون عقابا من الله سلطه على عباده الذين كفروا بنعمته. لقد أصبح الجنون مرضا عضويا يمكن البحث عن أسبابه في خلل يصيب الدماغ أو الجهاز العصبي، أو هو حالة نفسية طارئة لها أسبابها في وقائع موضوعية لا يمكن أن يعرف أسرارها سوى المحلل النفسي.

وبذلك سيكون هذا القرن قد دشن مرحلة جديدة في تاريخ الجنون، وفصله عن حالات اللاعقل التي ستبحث لها عن منافذ أخرى للتعبير عن نفسها خارج إكراهات الجنون باعتباره ” غيابا للعقل”. و بعبارة أخرى، لقد تحول اللاعقل إلى جنون من طبيعة أخرى نحن في حاجة إليه لأنه يعد حافزا ضد المستحيل والمستعصي والذي لا يمكن إدراكه.

” فنحن في حاجة إلى جنون الحب للحفاظ على النوع، ونحن في حاجة إلى هذيان الطموح لضمان سير جيد للنظام السياسي، ونحن في حاجة إلى جشع لامعقول من أجل إنتاج الثروات “، كأن الحياة لا تعاش إلا إذا كانت جنونا.

- المحاور:

الجزء الأول

سفينة الحمقى

الاعتقال الكبير

عالم الإصلاحيات

تجارب الجنون

الحمقى

الجزء الثاني

المجنون في حديقة الأنواع

تسامي الهذيان

أشكال الجنون

أطباء ومرضى

الجزء الثالث

الخوف الكبير

التمييز الجديد

في الاستعمال الجيد للحرية

مميلاد المارستان

الدائرة الأتروبولوجية