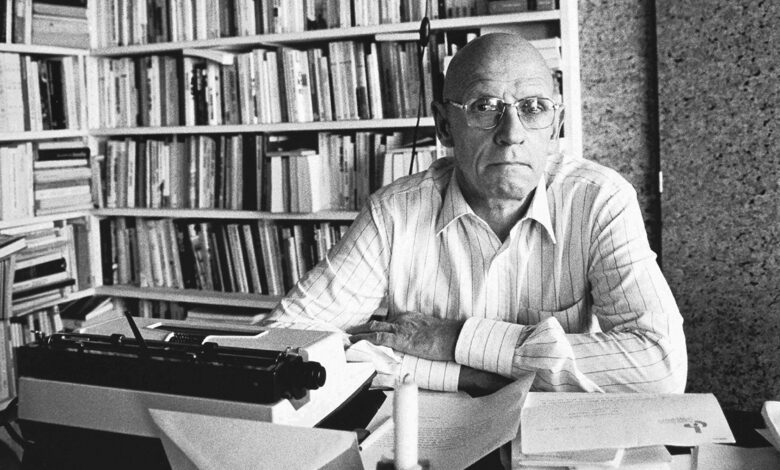

ميشال فوكو .. الحاضر دوماً

بعد ثلاثين عاماً على رحيل ميشال فوكو (1926- 1984)، احتفت الأوساط الثقافية في فرنسا بهذه الذكرى، بما يليق بفيلسوف وكاتب شغل ساحات الفكر وميادين النضال بأفكاره ومواقفه وسجالاته، طوال مسيرته الفكرية.

وتجلّى هذا الاحتفاء، الذي لا سابق له، بنشر ما لم ينشر له من نصوص مكتملة أو دروس جامعية أو أحاديث صحافية، كما تجلّى في الكتابة عن فكره وسيرته في معظم المجلات والصحف الأسبوعية والشهرية،

فضلاً عن كم هائل من الأوراق التي دوّن عليها المعلومات والمواد الأولية التي استند إليها في تأليف ما ألفه على مدى أربعين عاماً.

يعد فوكو بين فلاسفة فرنسا الأكثر تأثيراً والأقوى حضوراً، ويعود الأثر الخارق له إلى كونه أحدث تغييراً جذرياً في المشهد الفكري والفلسفي، سواء من حيث الحقل والمنهج أو من حيث الأطروحة والعُدّة، فضلاً عما أحدثه من تحول في أسلوب الكتابة وطريقة ممارسة الفلسفة.

لقد افتتح آفاقاً جديدة غير مسبوقة لعمل الفكر، واستخدم طريقة مختلفة في التفكير تجددت معها مشكلات الفلسفة وشبكات الفهم، وتغيرت خرائط المعرفة وعلاقات السلطة.

هذا شأن المفكر المبدع، إنه يأتي من مكان نجهله، ويأخذنا إلى أفق لم نكن نتوقعه، مقترحاً بذلك إمكاناً لفهم ما كان يستعصي على الفهم، أو لفعل ما كنا نعجز عن فعله. كان منطلق فوكو في كل ما كتبه، هو التجربة الوجودية المعاشة والملموسة، بكل أبعادها العشقية والمعرفية والسياسية والفنية.

والتجربة، بحسب مفهومه لها، تنطوي على ثلاثة أبعاد متداخلة ومتراكبة: شكل معرفي يبني به المرء علاقته مع الحقيقة، ونمط سلطوي ينظم علاقة الواحد بالآخر، وكود (معيار) خلقي يدير به الشخص علاقته بذاته ورغباته.

يضاف إلى ذلك بُعد رابع يتناول كيفية تمفصل الداخل مع الخارج، كما يُترجم في أنماط العلاقة بين الوعي والعالم، بين الرؤية واللغة، بين الخطابات والوقائع.

أتوقف هنا عند البُعد الأول، المتعلق بمسألة الحقيقة. لقد كسر فوكو التقليد الراسخ الذي كان يتعاطى أصحابه مع المعرفة كنتاج صافٍ للوعي والفكر والعقل والمنطق؛ بقدر ما تعاطوا مع الحقيقة من خلال مقولات الماهية والمطابقة والضرورة،

وقد عاد فوكو إلى ما هو في المتناول، بعيداً عن كل تهويم ايديولوجي أو تشبيح ذاتي أو قطع وثوقي دوغمائي، عاد إلى الأرشيف الذي هو الأثر الباقي، كما يتجسد في ما ينتجه البشر حول العالم، ومن بينهم العلماء والفلاسفة، من الخطابات التي لا نهاية لها، بمنطوقاتها وتشكيلاتها، بأنظمتها وخرائطها، بأقنعتها وسلطاتها.

عاد إلى الخطابات، لا لكي يقف على مقاصد مؤلفيها أو يكشف عمّا كانت تريد قوله ولم تقله، ولا ليبيّن أين أصابت وأين أخطأت، بل لكي يبيّن ما تستبعده بالذات في ما هي تتكلم عليه.

والخطاب إنما ينسى نفسه وحقيقته ويحجب بنيته وسلطته، بقدر ما يخفي كيفية تشكله، أي البداهات التي يتأسس عليها، أو الآليات التي يستخدمها، أو الألاعيب التي يلجأ إليها، أو القوى التي يوظفها.

ولا يعود هذا إلى قصور معرفي أو خلل منهجي، بل هناك عائق وجودي يحول دون أن يكون خطاب الواحد أداة للتفكير وموضوعاً له في آن، وتلك هي إشكالية الخطاب: هناك في كل ما نفكر فيه أو نعرفه أو نبرهن عليه، جانب غير مفكّر فيه، يخرج عن نطاق السيطرة ويبقى في دائرة العتمة.

هذه هي المنطقة التي حاول فوكو اقتحامها بتحليلاته الأثرية الاركيولوجية: الاشتغال على الخطابات بالحفر في طبقاتها وتفكيك بنياتها، أو بتعرية بداهاتها وكشف طيّاتها، متجاوزاً بذلك المقاربة الإبستمولوجية التي تعمل بثنائية الصح والخطأ أو العقلي وغير العقلي.

نحو ثنائية جديدة: المفكر فيه وغير المفكر فيه، كاشفاً بذلك عمّا تمارسه الذات المفكرة، فيما هي تفكر فيه من الصمت والجهل والنسيان، أو عما يتستّر عليه العقل، في ما يعقله ويستدلّ عليه من ضروب الحمق والجنون واللامعقول.

هذا ما فعله فوكو عندما باشر مشروعه: كتابة تاريخ الأفكار في ميادين الفلسفة وعلوم الإنسان، بدءاً من عصر النهضة حتى نهاية القرن التاسع عشر، مروراً بالعصر الكلاسيكي وعصر الأنوار، وكما تجلّى ذلك بشكل خاص، في كتابه »الكلمات والأشياء« (1966)، ثم في كتابه »أثريات المعرفة« (1969)، وفيه يتناول المنهجية التي استخدمها في الكتاب الأول.

نحن إزاء أعمال أحدثت انقلاباً لا سابق له، في ما يخص تحليل الخطاب. فمع فوكو أصبح الخطاب هو نفسه ممارسة فكرية، تشكل منطقة خصبة لعمل الدرس والتحليل، بقدر ما أصبح واقعة تترك أثرها في تركيب المفاهيم وإنتاج المعارف، وعلى نحو يغير علاقتنا بالواقع.

وبتغيير النظرة إلى الخطاب يتغير مفهومنا للحقيقة، فهي ليست قبضاً على الماهيات الصافية بعقول محضة، ولا هي تراكم للمعارف الصحيحة أو تصحيح متواصل لها، أي هي لا تسبق محاولات إقرارها، وإنما هي ثمرة ممارسات فكرية وخطابية أو مجتمعية وسلطوية،

أي لها تاريخها وإجراءاتها كما لها سياستها ونظامها ومؤسسات إنتاجها وتداولها، وهي تختلف من عصر إلى عصر، ومن مجال إلى آخر، ومن ثقافة إلى سواها.. بذلك فتح فوكو سجلاً جديداً في تاريخ الحقيقة.