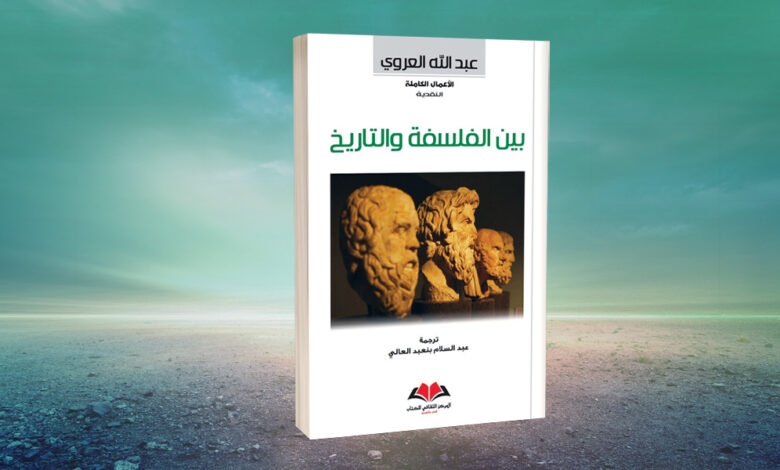

يأتي كتاب «بين الفلسفة والتاريخ» لعبد الله العروي، ترجمة عبد السلام بنعبد العالي (صادر عن المركز الثقافي للكتاب) ليضع الإصبع على تفصيلات ظلّت مغيبة من خبرات العروي العقلية والفكرية، وتجاربه الحياتية الفارقة التي حدّدت مساره البحثيّ والمهنيّ.

وتهمّ بالأساس، عرض العوامل الذاتية والموضوعية التي حسمت اختياراته الفكرية والفلسفية والمهنية، وحددت علاقته بالشرق والغرب، الذات والآخر، المنهج والمادة، الوطن والمهجر، وغير ذلك… مراوحًا بين السرد الذاتي السلس، والتحليل الفلسفيّ المقارن.

والعرض الموجز للنظريات والأنساق الفكرية والمقولات المتدخلة في فهم تلك الاختيارات… كتاب يحدّد من هو العروي الفيلسوف، ومن هو العروي المؤرخ، ومن هو الفيلسوف الأديب أو الروائي فيه تحديدًا.

غير أن الكتاب لا يقف عند هذا الحدّ، بل يتجاوزه إلى رسم خارطة للفكر العربي الممكن، والتدليل على المسالك المجسّرة نحو النهوض، ورصد العقبات التي عجّلت بفشل المشروع القوميّ العربيّ، وكل خطط الإصلاح، قطرية كانت أو شمولية.

مثلما عمل على بيان وجاهة الفكر التاريخانيّ القمين بتفسير الانتقالات الموضوعية بين التصورات والمنطلقات والمناهج والنظريات والأيديولوجيات والسياسات؛ بوصفها حلقات متصلة من التطور، مبينًا أسلوب الاستفادة من دروس التاريخ، وما وراء خلفيات الوقائع، في تدشين إنسانية الإنسان، والارتقاء بالحضارة دون تعصب أو حقد أو استهانة بالتراث أو الهوية أو الآخر…

- عوامل ذاتية

يستعرض عبد الله العروي في كتابه الجديد سيرة حياته الدراسية، ومراحل تحصيله العلمي بين أزمور ومراكش والرباط وباريس، موضحًا المؤثرات المفصلية في اختياراته وتوجهاته المدرسية، ومستعيدًا القراءات القاعديّة التي أسّست تكوينه الفلسفيّ،

وحددت ميولاته ومواقفه في سن مبكر، مع توصيف طبيعة التعليم الذي تلقاه، والتربية التي نشأ عليها؛ متنقلًا بين الأقسام الداخلية؛ بعيدًا من بيت الأسرة الذي رحلت عنه الأم مبكّرًا إلى دار البقاء، وأب أنهكته الوحدة والترمّل.

وحده؛ كان الطفل الأزموري عبدالله يجابه قساوة الحياة، ويعارك أمواج التوجهات والاختيارات في مغرب يرزح تحت نير الحماية، محتفظًا بالمسافة التي أصر الوالد على أن تظل قائمة بين ابنه والممارسة السياسية؛ مخافة الإضرار بمستقبله الدراسي والمهْنيّ.

اختار العروي مبكرًا دراسة التاريخ مضطرًّا، لأنّ توجهه هذا؛ كان محكومًا بسياقي الزمان والمكان والإرث العائلي. كما أنّ غياب الأم المبكر في حياته ولّد لديه نقصًا عاطفيًّا حادًّا، وهو ما جعله ينفر من الاتجاه الرومانسيّ الذي كانت تحفل به فرنسا آنذاك.

فضلًا عن كون نشوئه في أحضان أب خسر زوجته مبكرًا، وتنقله، وهو الطفل اليتيم، بين الأقسام الداخلية؛ جعله حاد الطبع، صارمًا ضد نفسه ورغباته، الشيء الذي منحه صلابة، وإصرارًا على التحصيل والبحث عن الذات.

شكل هذا الوضع، بالنسبة إليه، منطلقًا لفهم شخصيّ متقدم للدين الإسلامي متأثرًا بوالده؛ فقد كان الإسلام يمثل لديه الطهر والصفاء، وفيما بعد، صار يراه موضوعًا للنقاش، وليس سنة أو معاملات.

وتكرست نظرته هاته مع إعجابه الشديد بالمذهب المعتزليّ الذي رسخ لديه كون الدين بقدر ما هو عقيدة، فهو لا يلغي ذات الفرد وإرادته، بل يحفّزه على التفكير العقلانيّ الإيجابيّ في الحياة كما في المعتقدات. وارتباطًا بذلك، بات انجذابه شديدًا صوب الفكر المجرد.

درس العروي، قبل انتقاله إلى فرنسا لمتابعة دراسته العليا، بالمدارس الفرنسية الإسلامية بكل من مراكش والرباط، وكان معظم أساتذته من الفرنسيين المتشبعين بالثقافة التنويرية العلمانية، متأثرين، في الغالب، بالفكر الماركسي، متعصّبين لفكرة المركزية الغربية التي ترى في الشرق، ومنه المغرب، فضاء لتناسل الخرافة والتخلف والغرابة.

وعلى الرغم من التوجهات التي كان يصرفه إليها هؤلاء؛ إعجابًا بنباهته وذكائه، فقد كان يجد فيما يقرأه من كتب ديكارت ونتشه وشوبنهاور وسبينوزا وابن عربي غموضًا كبيرًا في ذاك العمر المبكر، قدر ما كان يلفي، في فلسفتهم، كثيرًا من إحالات التشكيك التي لم ترق له، ولم تجد إلى نفسه من سبيل؛ على الرغم من الإغراء الذي كانت تمارسه تلك القراءات المبكرة على نفسه.

غير أنه خرج منها بثلاثة قرارات: النأي بنفسه عن الرومانسية، والخوض في الحياة بغرض فهم كنهها، ثم الاعتقاد الراسخ بكون سياسات البشر ما هي إلا أسلوب مخاتل للسيطرة على الطبيعة.

كان فهم ابن أزمور للفلسفة وعشقه لها أمرين محكومين بعدة عوامل منها: تطور وعيه، وتبدّل العوامل المحيطة به، وتطلعه إلى تحصيل يليق بوضعه ووضع بلده، في وقت لمس حقيقة مرّة، وهي أن النظام التربويّ الفرنسيّ عاجز عن تهييء خريجيه، بما يكفي، لمواجهة صعوبات الحياة.

باعتماده على الرومانسية والفردانية، بخاصّة بالنسبة لطالب مثله؛ تنتظره تحدّيات خاصة. وهذا ما جعله يميل إلى عقلانية متزنة ووضعانية نافعة، وواقعية توافقية، مع إخضاع متطلبات التفكير والتأمل للمنطق الصارم.

كما أن إصرار والده على إبعاده عن الخوض في دروب السياسة، وتحصّنه في فضاء المؤسسات التعليمية تركيزًا على التحصيل العلمي والمعرفي؛ جعلاه معزولًا نسبيًّا عن العالم الخارجي بين طلاب أغلبهم من الأجانب؛ فلم يتأثر بالصّراع الطّاحن بين المستعمِر والمستعمَر، ولم يعانِ، بسبب ذلك، نقصًا أو دونية، ولم يتلقّ أيّة شتيمة عنصرية، أو في أقصى حدّ، لم يتعرض سوى لشكل مهذّب من العنصرية.

- عوامل موضوعية

لم يكن مُتاحًا أمام طالب أجنبي يدرس في المؤسسات التعلمية الفرنسية اختيار أيّ اتجاه شاء، إذا ما وضعنا في الحسبان حالة البلدان المستعمرَة، ورهانات الأوطان الأصلية، والأوضاع المتقلبة في بلاد المهجر، والتحولات التي يعرفها عالم يغلي بالصّراعات الأيديولوجية،

والتطاحنات الساخنة بين الشيوعية والرأسمالية، والمدّ الذي تعرفه الحركات التّحررية في الشرق والغرب، والثورات الفكرية التي يقودها فلاسفة متنورون ضاقوا ذرعًا بالغطرسة الغربية ومركزيتها الفجّة.

في هاته الظروف، كان على العروي تعديل خياراته واتجاهاته مرّات عديدة. ومن العوامل الموضوعية التي أسهمت في صياغة توجهاته المعرفية والمهنية؛ نذكر:

– اضطرار الطلبة المهاجرين، في الوسط الفرنسي، إلى الابتكار أكثر من غيرهم، والانخراط ضمن حركية مجتمع البحث والمعرفة بنهم شديد، إن هم أرادوا إثبات ذواتهم.

– التنافس الشرس بين الفلسفة من جهة، وعلم الاجتماع وعلم النفس من جهة ثانية، خاصّة مع تألّق مُناصري المدرسة الأميركية الذين اكتسح صيتهم الغرب بفضل ما حققوه من منتج لافت للنظر.

– معاناة الطلبة المهاجرين من الازدواجية التاريخية: (تاريخهم الشخصي، وتاريخ البلد المستضيف: فرنسا)، وما يولده هذا الوضع نفسيًّا من شعور شديد بالإحباط؛ خاصة إذا كان البلد المستضيف، في حالة عبدالله العروي، هو البلد المستعمِر.

– إسهام النقص الذي عاناه العروي ومن جايله من الطلبة العرب، على مستوى اللغات، في إعاقة الإلمام الحق بالمعرفة الجادة. وهو الأمر الذي أبعد عنه خيارات توجيه أخرى ممكنة، بسبب تضييق شرط ضبط اللغات، خاصة اللاتينية.

– انعدام الشروط المادية والتكوينية لدى كثير من الطلبة الأجانب؛ عامل ضيّق مجال اختياراتهم، فجعلها محصورة في علم الاجتماع، لاستحالة التوجه نحو معرفة عامة تقتضي إمكانيات لغوية ومعرفية عالية.

هيمنة التّجنيد الأيديولوجيّ الذي كان يعرفه الوسط الثقافي الفرنسي من قبل الجبهة الماركسية، وهو أمر لم يسلم منه العرويّ إلا بصعوبة شديدة، لاقتناعه الراسخ بكون الفكر الماركسيّ فقد بُعدَه الجدلي بعد أن استحال نزعة اقتصادية محضة.

– تأثره بالتكوين الذي تلقاه في مدرسة العلوم السياسية، وما كان يدور في ردهاتها من جدل فكري ومعرفي. انخراطه في مجتمع المعرفة الذي كان ينشِّط الحركة الفكرية والثقافية والأدبية بفرنسا، من مجلّات، وندوات، ونقاشات ساخنة، ولقاءات وأدبية، ومعارض تشكيلية وفنية.

ارتهان مساره التكويني والعلمي بمصير وطنه (المغرب) في علاقته بالمستعمر المتأرجحة بين إمكانيتيْ الاندماج في المجموعة الفرنسية، أو رفضه رفضًا قاطعًا من قبل جبهة المقاومة الوطنية.

لذلك، فبمجرد حصول المغرب على استقلاله سنة 1956م، حُرم العروي من حلم ولوج المدرسة الوطنية للإدارة ENA، الأمر الذي اضطره إلى تعديل مخططه، ليرتمي في حضن الاستشراق، والتبحر في المعرفة، بحكم أن شهادة مدرسة العلوم السياسية ما عادت تنفعه في شيء.

- عوامل نظرية ومنهجية

حَرمَ عائقُ التّمكن من اللاتينية صاحب “العرب والفكر التاريخي” من حلم التّخصص في التاريخ، فاتّجه مضطرًّا؛ إلى دراسة اللغة العربية في مراحله الجامعية العليا، في حين ظلت الفلسفة ميوله الأثير؛ بحكم انخراطه في السجال الفكريّ والفلسفيّ الذي حفلت به فرنسا وقتئذ.

ولم تكن حالة العروي معزولة، إذ أقدم كثير من الطلبة الشيوعيين على تعديل مخططاتهم ومساراتهم التكوينية عقب التحولات التي عرفتها أوربا الوسطى والصين وكوبا، وهبوب رياح أفكار جديدة، على سماء أوربا الغربية، خلخلت يقينيات النخب السياسية والثقافية.

من جهة أخرى، أثّر العداء الذي حمله كثير من الباحثين ضدّ الماركسية، مستندين إلى بحوث متسرّعة، في إمكانية خوضه في الموضوعات المرتبطة بهذا السجال؛ لقصور المناهج المعتمدة عن مساعدته وتنوير اختياراته الموضوعاتية.

ولكونه طالبًا مغربيًّا يُحسب على الأجانب، فقد توزّع اهتمامه الفكري بين متطلبين اثنين: فهو حينما يدرُس حالة المغرب، يصير مؤرّخًا، وحين يتناولُ الثقافة العربية الإسلامية يتحوّل إلى عالم اجتماع، فقد استخلص الباحثُ أن كثيرًا من المناهج والعلوم التي كانت تدرَّس بالجامعات الفرنسية.

ما كانت تعني أيّ شيء للطلبة الشّرقيين، لأنها تخص ّالمجتمع الفرنسي وقضاياه؛ الشيء الذي جعله يختار تدريس التاريخ عندما عاد إلى المغرب؛ لأنه لم يكن هناك من يولي اهتمامًا للتخصصين الآخرين: (الفلسفة وعلم الاجتماع).

في الجمهورية الثالثة التي عاصرها مؤلف “الغربة”، كان علم الاجتماع، والتاريخ سلاحين ضد الفكر الكنسيّ، ولكونه طالبًا في تخصّصات: التاريخ، الفلسفة، علم الاجتماع، الاقتصاد، والسياسة، فقد وجد نفسه في قلب دائرة الصراع.

حيث هيمنتِ المفاهيم الماركسية في التحليل والنقد لغاية مبيّتة؛ أفرزها توجه عام للدولة والمجتمع المدني الفرنسي؛ سعى إلى دحض تركة النّخب التقليدية التي أثبتت فشلها، تناغمًا مع الإجماع على استعادة فرنسا لقوتها في القارة العجوز.

- أحلام مجهضة

ترسّخ، لدى العرويّ، بفعل دراسة المفاهيم الفكرية والفلسفية، وعكوفه على تمثل أفكار الكتب المؤسسة لعلم الاجتماع، والحقوق، والفكر السياسي، والمعتقدات، وعلم النفس، وعيًا حادًّا بالقضية الوطنية؛ الشيء الذي جعله يلجأ إلى المقارنة بين حالة مجتمعه المغربي بصفة خاصة.

وحالة المجتمعات العربية بصفة عامة آنذاك، فتشابكت، في ذهنه، أسئلة جوهرية حول التناقضات الحاصلة بين المجتمعات، والسر في تقهقرها؛ مقابل تطوّر دول الغرب، قبل أن يقوده تأمله هذا إلى نتيجة مفادها: أنّ غياب الفهم الدقيق للمفاهيم والمصطلحات.

وانعدام التأمل الفاحص للحالات والسيرورات والتحولات بمنطق علمي؛ هما السر في التقهقر، والاندحار، وعدم القدرة على النهوض والمسايرة وفرض الذات على الآخرين، والقصور على مستوى التعبئة وتمثيل طبيعة المبتغى.

لذلك، فكل الإصلاحات التي أعقبت الفترة الإمبريالية باءت بالفشل، لأنها تأسّست، في نظر صاحب “الأيديولوجيا العربية المعاصرة” على ردود أفعال متسرعة، ومشروعات سطحية لا تستندُ إلى رؤيا شمولية، ولا تقوم على قاعدة صلبة من الفكر.

عمل العروي على النقد التشخيصيّ لحالة الازدواجية الثقافية التي تعرفها المجتمعات العربية الإسلامية، لكونها تقف عائقًا يُجهض أية انطلاقة حقيقية نحو التنمية الشمولية، ويهدر الوقت والجهد في صراعات وجدالات غير منتجة، ولا هي مُشيّدة على منطق سليم.

حيث هيمن الفكر الثلاثيّ على المجتمعات العربية وأنماط التفكير والممارسة السياسية والإصلاحية فيها، وإن تجلّت صوره في أشكال مختلفة، وقسّم مؤلف “اليتيم” دعاة الإصلاح، تبعا لذلك، إلى ثلاثة رجال يجمعهم وضعٌ مشابهٌ يتجسدُ في “الليبرالية”: الشيخ؛ أيديولوجي الدولة المستعمرَة، وداعية التقنية.

أيديولوجي الدولة القومية، ورجل السياسة؛ أيديولوجيّ الدولة ما بعد المستعمرة؛ جاعلًا إيّاهم أيديولوجيين يشتركون في الرغبة في تحرير الإنسان العربيّ من الخرافة والاستبداد ووهم العلوم الغيبية، مثلما يشتركون في الإيمان بالعقل.

دون أن تكون لهم المنطلقات نفسها، والتصورات ذاتها: «ينتقد الشيخ الوثنية، والسياسي الاستبداد، وداعية التقنية العلوم الغيبية، وذلك باسم العقل الذي يعتقدون أنهم يشتركون فيه مع “حكماء الغرب”.

هل هذا صحيح؟ وهل يتعلق الأمر حقا بالعقل نفسه؟»(١). فإذا كان مفهوم الإصلاح الأخلاقي والديني لدى الشيخ يحيل إلى الأمة الإسلامية، فإن إصلاح السياسي يحيل إلى وطنية محلية، بينما يتّسم إصلاح داعي التقنية بطبيعة كونية(٢).

لئن كانت التاريخية، في نظر العروي، تنظر إلى الواقعة؛ بوصفها حدثًا فريدًا لا يتكرر، فإن التاريخانية، بالنسبة إليه، تنظر إلى الواقعة؛ بوصفها حدثًا قابلاً للتكرار وإعادة الإنتاج، وإن بصيغ مختلفة، وتجليات متعددة، وعليه؛ فالأولى تكرّس واقعًا عبْر وهْم الفُرادة.

في حين أنّ الثانية لا يهمّها الحدث إلا بوصفه محفزًا على البحث في ظلاله، وسبر أغوار ما يستتر خلفه، وهذا عمل لن يقوم به المؤرخ إلا إذا كان متشبعًا بالفلسفة لأنّ “التاريخ يُخضع بينما الفلسفة تُحرّر”(٣).

فمع نهاية الاستعمار وتفكك الإمبراطوريات الإمبريالية؛ أعلنت التاريخانية فشلها؛ قبل أن تبعثها حركات الإصلاح الوطني من رمادها، في حلة جديدة، وبقصد مختلف سماه العروي بـ”التاريخانية المضادة”(٤).

وهذا يتناغم مع تعريفه لمفهوم التاريخانية الذي تبنّاه منهجًا في التفكير والتحليل، يقول: «ليست التاريخانيّة مذهبًا فلسفيًّا تأمّليًّا، وإنّما هي موقف أخلاقي يرى في التاريخ، بصفته مجموع الوقائع الإنسانيّة، مخبرًا للأخلاق وبالتالي للسياسة.

لا يُعنى التاريخاني بالحقيقة بقدر ما يُعنى بالسلوك، بوقفة الفرد بين الأبطال. التاريخ في نظره، هو معرفة عمليّة أوّلًا وأخيرًا»(٥).

سعت التاريخانية المضادة إلى إزاحة الحدود التي أقامتها التاريخانية الكلاسيكية التي انتهت بانتهاء عهد الإمبراطوريات الاستعمارية، وخلخلة المفاهيم التي أرستها، حاملة على عاتقها إعادة الاعتبار للهمش، والقصي، والنادر، وغير المرغوب فيه.

فقد تم بناء على ذلك، تجاهل النصوص العربية أو الفارسية ذات المحتوى العلمي الوازن والمؤسس بذريعة استغلاقها، واستعصائها على الفهم، وفي مقابل ذلك، تم التمسك بمنجزات من استفادوا منها ولخصوها بأسلوب واضح ومتيسر.

كما أن الأوربيين ينسبون النزعة الإنسانية على الفكر الأوروبي فحسب، في وقت أثبتت فيه بحوث ودراسات ميدانية قامت بها مؤسسات دولية ذات مصداقية علمية عالية الإسهام الكبير للشعوب العربية الإسلامية في تقدم العلوم وإرساء الحضارة. يقول العروي: «لقد أضلنا التاريخ- كان ذلك جدارنا- فأخذنا ثأرنا عن طريق التاريخانية، وقلبنا التاريخ ليعمل ضد نفسه»(٦).

- رؤيا مشروع فكريّ

يدعو العروي العرب، كما في كل كتاباته، إلى إعادة النظر في الاختيارات والمسلمات والمنطلقات بوعي مختلف، يتمثل متغيرات التاريخ والكون، ويستشرف الآفاق بحدس العالم، دون تبخيس للتصورات التي فقد قيمتها أو أهميتها، أو لم تعد مستساغة مع الوقت.

ودون تنقيص من الجهود المبذولة، أو نسف للمشاريع الجادة التي لم يكتب لها الاستمرار لعوامل ذاتية أو موضوعية، يقول العروي، في سياق دفاعه عن اختياره للتاريخانية: «كل مثقف عربي، إذا ما وعى حق الوعي، الوضع الذي يعيشه، هو أيديولوجي عن طواعية وطيب خاطر.

وبما هو كذلك، فإنه يسقط، بالضرورة، تحت نير التاريخ المشترك، ويكون فكره جدليًّا بالضرورة. وهذا الجدل يكشف له أن أفقه هو التاريخانية، بما هي استعادة واعية وإرادية، لكونها ضرورية، استعادة لفترة تاريخية سبقت معرفتها.

وتحليلها والحكم عليها. هذه التاريخانية ذات المنحى العملي تجرّ من يعتنقها نحو أخلاق نفعية وفلسفة وضعانية. وهذه قد تؤدي إلى عدم الثقة في أي مشروع يرمي إلى استعادة الميتافيزيقا أو تجديد الأنطولوجيا»(٧).

يلحّ مؤلِّف “الفريق” على ضرورة الحفاظ على إمكانيات الفلسفة؛ في التساؤل، والتفكير في البدائل والممكنات، وتجديد الطروحات، وتوليد الجدل النافع، وخلخلة المسلمات، وغير ذلك، مما لا يمكن لعقل سليم التفريط فيه.

مع التعجيل باتخاذ إجراءات مشتركة ومدروسة تركز على إنتاج الثروات، وتجديد التقنيات؛ بحثًا عن موضع قدم داخل المنظومة الاقتصادية الكونية، وضمانًا للحضور العربي الإسلامي ضمن السياق العالمي المتجدّد.

لا يعني إقرارُ العروي بفشل المشروع القومي التنقيص من فكرته، بل هو حكم يندرج في سياق النقد الإستراتيجي للأدوات والمناخات الفكرية التي ساهمت في إجهاض حلم أمة. ولئن كان قد فصّل القول في مسبّبات هذا الفشل.

والأخطاء التي ارتكبها المصلحون القوميون، في هذا الكتاب والمؤلفات التي سبقته، فإن العروي ما فتئ يدعو إلى التفكير في صياغة نظرية عامة حول التراث تضفي نوعًا من النّسبية على تراث الآخرين، وتجعله يظهر؛ بوصفه حالة لمفهوم عامّ.

مع الحرص على تجنّب الإساءة إلى التصورات والمفاهيم والمصطلحات، وإفراغها من محتواها العلمي؛ عبر نقلها من مجال تخصّصها إلى مجالات أخرى بغير وعي بماهيتها ودلالتها، وبعدها الإجرائي. ففي كثير من الأحيان؛ يسبب فهم مغلوط لمفردة أو مصطلح انهيارًا كليًّا لمشاريع ضخمة تشكّلت عبر زمن طويل، ومجهودات جبارة.

يمثل كتاب “بين الفلسفة والتاريخ” جزءًا لا يتجزأ من المشروع الفكري لعبد الله العروي، لذلك، يصعب فهمه بعزله عن السياق التأليفي العام، فهو تكملة لسيرة ذهنية لم تكتمل بعد، وتوضيح لما ورد من أفكار ظلت مشوشة لدى القارئ العربي، وتصوير للسياقات الذاتية والموضوعية التي حددت اختياراته الفكرية والموضوعية.

وكأنه وضع، بين أيدي القراء، صورة مصغرة لمختبره الشخصيّ الذي عارك فيه أفكاره وهواجسه الفلسفية والفكرية والحياتية منذ أن كان طفلاً يتهجى الأبجديات الأولى إلى أن اشتد وعيه، وصار علمًا بارزًا في مجال تخصصه، متخذًا من ذاته، بوصفه مثقفًا عربيًّا ونموذجًا من جيل استثنائي.

حالة فكرية لعقل عربي، وسيرة لمفكر نشأ في التربة العربية، وظل، في كل مراحل حياته الفكرية، متشبثًا بها، منتقدًا، ومشرّحًا لأوضاعها تارة، ومقترحًا تصوّرات بديلة للخروج من حالة التخلف، ومعانقة ضوء التطور والانعتاق.

- هوامش وحواش:

(١) المرجع نفسه، ص. 115.

(٢) المرجع نفسه، ص. 119.

(٣) المرجع ذاته، ص. 126.

(٤) يعتبر العروي «التاريخانية» نظرية للفاعلية السياسية، غير أن المعرفة التي يبحث عنها الفيلسوف تتجاوز كل ما يتغير ويتطور، بمعنى أن هناك كيفية للانتقال اللامحسوس من التاريخانية إلى التاريخانية المضادة مع التظاهر بالوفاء بالالتزام الاجتماعي والسياسي.

(٥) عبد الله العروي: ثقافتنا في ضوء التاريخ، المركز الثقافي العربي، البيضاء/ المغرب، بيروت/ لبنان، الطبعة الرابعة، 1988م، ص. 16.

(٦) عبد الله العروي: بين الفلسفة والتاريخ، مرجع سابق الذكر، ص. 152.

(٧) المرجع نفسه، ص. 91.

مجلة الفيصل