لماذا لا عَقلَ عربياً حُراً ولا إبداعَ كبيراً

هل نستطيع، في قلب هذا المنعطف الدموي السريالي الذي تمرّ به المنطقة العربية، أن نفكّر بحدّ أدنى من الرصانة لنفهم حقيقة ما يحدث وما يمكن أن تؤول إليه أوضاع العرب في أفق منظور ضمن التاريخ العربي الخاصّ والتاريخ الإنساني العامّ؟

وهل هناك فائدة ترجى من التفكير في موضوع أشبع بحثا وتنظيرا في ظلّ هذا الانفلات الجنوني لمشاريع التعصّب القاتل ولليقينيات محكمة الغلق التي لا ينفذ إليها ضوء العقل ولا تكترث لحقائق الواقع والتاريخ؟

كيف نفعل حتى لا نسقط في ردود الأفعال السهلة من قبيل التنظير للإحباط واليأس والاستسلام لجاذبية النهاية التي تغري أعدادا متزايدة من الشباب المقدم على الموت إمّا انتحارا يائسا مباشرا، أو غرقا في قوارب الحلم العبثي بأوروبا، أو تطوّعا في تنظيمات السلفية الانتحارية؟ أو من قبيل التنظير للقبول اليائس بعودة الاستبداد بعد أن نجحت الدوائر الراعية للاستبداد في تحويل الثورات إلى فوضى دموية زهّدت الشعوب في حرية طالما حلمت بها وناضلت من أجلها؟

وفي الأخير لماذا لم تنتج لحظة الحرية الاستثنائية التي أتاحتها الثورات الأخيرة، قبل الانقلاب عليها، لحظة وعي تاريخي عربي جماعي بضرورة التقاط “الإشارات الروحية العميقة” التي أرسلتها “إنسانيّتهم” المهدورة منذ قرون، لا أقول للعودة إلى التاريخ، بل للدخول إليه من باب جديد بملامح جديدة؟

للأمر في نظري علاقة بشعور “قهري” تتوارثه أجيال العرب منذ خروجهم الدرامي من الأندلس (جنّة التاريخ) بعد سلسلة حروب وظّف فيها الغرب الشعار الديني، وصولا إلى حملة نابليون بونابرت على مصر ثم الاستعمار المباشر والتقسيم ثم قيام دولة الكيان الصهيوني على أرض عربية ذات خصوصية دينية ثم الاستقلالات المشوّهة وصولا إلى صدمة العولمة والثورات. هذا الشعور القهري خلّف في البنية النفسية العميقة للعرب شعورا بـ”واجب الثأر” لهزائم تاريخية متتالية ورفضا عنيدا لمغادرة وهم التميّز الحضاري المكتسب والأبدي بمقتضى بشارة إلهية “كنتم خير أمة…”.

العرب اليوم يعجزون عن التحوّل من “جماعة تؤمن إلى إنسانية تفكّر” على حدّ عبارة فتحي المسكيني.

- محاولة في فهم خلفيات المشهد العربي المتفجر

نحن اليوم أمام انهيار ثوابت الاجتماع التاريخي العربي وتحلّل درامي للروابط المؤسسة لكيانات سياسية نشأ أهلها على شعور “مرضي” بنقص أصليّ في شرعيّتها وبانتماء “حزين” واضطراري إليها، بدعوى أنها من نتائج التقسيم الاستعماري (بمقتضى اتفاقية سايكس بيكو)، ثمّ بسبب ما نشأ في ظلّ دولة الاستقلال الناقص وحتى الصوري عند البعض من أنظمة قهرية استبدّت بشعوبها وحكمتها بالقمع والتعذيب والتنكيل ولم تحقّق أيّا من الشعارات/المشاريع التي أسست عليها شرعيّتها (وحدة، حرية، اشتراكية، تنمية، تحديث، تقدّم، لحاق بركب الحضارة…)، ثمّ بسبب هذه الانقلابات الدموية والهمجية على ثورات الشعوب في كل من تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا.

بعد قرنين من محاولات التحديث والنهوض ومن مقاومة الاستعمار ومن النضال الديمقراطي ضدّ الاستبداد التي آلت إلى هذا الانفجار التاريخي الشامل، هل نستطيع أن نأمل في قدرة العرب على الاستقرار في نقطة ثابتة من التاريخ الإنساني الهادر، لا ليحصوا خساراتهم وهزائمهم التي تثقل ذاكرتهم وعقولهم وملامحهم، ولا ليمارسوا طقوس الحزن التي يقيمون لها مواسم و”أعيادا” أدمجوها في “عقائدهم” وعباداتهم، بل ليواجهوا متطلّبات بقائهم قيد الوجود الآن وهنا وينطلقوا خفافا نحو مستقبل ممكن ومتاح؟

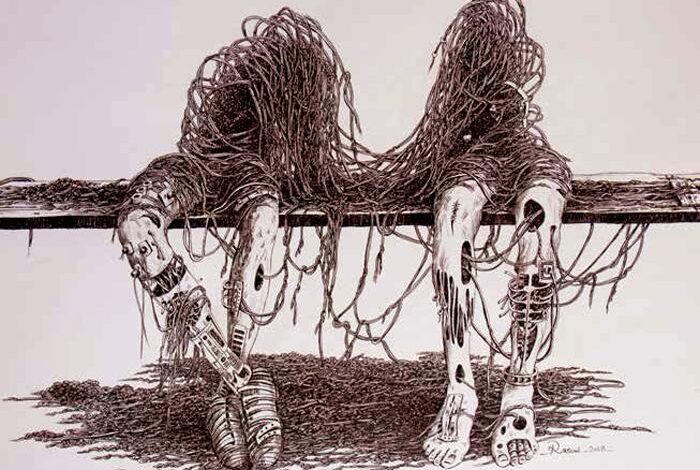

ستكفيهم رقعة صغيرة من العقل الخلاّق يقفون عليها لو أنهم يجرؤون ويلقون عنهم في هبّة خيال شجاع واحدة أسلحة الحروب القديمة (أسلحة الطائفية والمذهبية والقبلية والدين والأيديولوجيا….) التي لم ينتبهوا إلى صديدها يسيل على أجسادهم ويطمس على قلوبهم ويمنع عنهم السمع والبصر والحسّ والخيال.

سؤال بسيط: لماذا لا يحضر العرب في المشهد الإبداعي العالمي بنصوص كبرى تستطيع التأثير على المخيلة الإنسانية بفضل طاقتها الرمزية العالية وشحنتها “الفلسفية” الكونية التي لا تفقد من وهجها شيئا حين تنتقل بالترجمة إلى لغات أخرى؟

كيف انتهى العرب إلى هذا العجز الحضاري الشامل؟

ما الذي جعل العرب، من بين أغلب شعوب الأرض، يصلون إلى هذه الحال من الهامشية والغربة عن المسار الإنساني العامّ ويقفون على حافة الاندثار؟

للإجابة عن هذا السؤال القديم الأزلي نوشك أن نسقط في تكرار أدبيات مفكّري عصر النهضة وزعماء والإصلاح (الأفغاني وعبده ورضا والكواكبي وخيرالدين وشكيب أرسلان، ثم سلامة موسى وشبلي شميل…)، أو أن نردّد بببّغاوية غبية أطروحات مفكّرين معاصرين (الجابري وأركون وحنفي وتيزيني ومروّة والعروي…) ممّن وجّهوا جهودهم وجهود أجيال من الشباب الجامعي العربي خلال عشريّتي الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي نحو مهامّ بحثيّة نظرية ثبت أنها -على ضرورتها وأهمية دورها في خلخلة الرؤية التقديسية للتراث والماضي عموما- لم تفلح في إحداث القطيعة الإبستيمية ( كما نظّر لها ميشال فوكو صاحب حفريات المعرفة) والنفسية الضرورية لتحقيق الاستقلال المعرفي عن الماضي والانتماء الكلي للتاريخ الحيّ.

هذه المدرسة الفلسفية المنفتحة على أسئلة السياسة وعلى المسألة الديمقراطية تحديدا انتهت سياسيا إلى الانسحاب من الشأن العام والتسليم بغلبة الاستبداد، وانتهت دعوتها إلى “تجديد التراث” وتثويره إلى نبش قبور التاريخ الميّت/الحيّ، وإيقاظ المارد التراثي في هيأة “كائن سلفي خرافي” على صورة “دراكولا” أحيى كل فتن التاريخ وانقساماته ومعاركه المذهبية المدمّرة، ويكاد الآن يغلق أمام شعوب المنطقة أبواب المستقبل بما يحدثه من رعب وبما يفتحه من أبواب واسعة أمام أشكال جديدة من الاحتلال العسكري المباشر. (اللافت أن أصل قصة دراكولا تقول إن جسد الإنسان الشرير يظلّ سليما بعد الموت ويخرج من قبره في ليال محدّدة ليلاحق الأحياء ويتغذّى على دمائهم ويثير الرعب إلى أن تتمّ مساعدته في إيجاد الراحة الأبدية عن طريق أساليب قاسية مثل الحرق).

وكما أننا لا نستطيع الاطمئنان إلى إجابتين قديمتين ثبت قصورهما عن الإحاطة بالمأزق الوجودي العربي، فإننا لا نستطيع الاطمئنان أيضا إلى التفسير الاختزالي الذي يهرع إليه جزء من النخب ومن الجماهير في ردّ هذا الفشل العربي المستدام إلى “طبيعة” بدوية راسخة في “جينات” العرب تجعلهم معادين أبديّين للتحضّر وغير قابلين للتغيّر (هذا التفسير تبنّته المدرسة الاستشراقية الاستعمارية وكذلك عالم الاجتماع العراقي علي الوردي الذي رأى في الجزيرة العربية خزّان بداوة لا يكفّ عن إنتاج كل شروط الارتداد عن الحضارة التي ما إن تنشأ على ضفاف نهري العراق إلا وزحف عليها بدو الجزيرة وأجهضوها). هذا التفسير يغلق دائرة التاريخ في وجه ديناميات الفعل الإنساني المفتوح على المفاجئ والممكن وغير المبرمج سلفا، وعلى قوانين التغيّر التي تحكم تاريخ المجتمعات.

وحتى لا أسترسل في استعراض مختلف المقاربات المنهجية المفسّرة للتخلّف العربي أكتفي بسوق المقاربة النقيضة للرؤية الاستشراقية الاستعمارية والقائلة بأن العرب مستهدفون من دون كلّ أمم الدنيا وأنهم ضحايا مؤامرة استعمارية دائمة ومتجددة تستهدف مقدّراتهم المادية (الثروات والأرض) والثقافية (الدين والتاريخ) لمنعهم من إنجاز وحدتهم القومية التي تتوقف عليها وحدها نهضتهم ودونها لا يمكن أن يؤدّوا للعالم رسالتهم “الخالدة” التي لن يستقيم حال العالم من دونها. ولكنّ الركون إلى هذا التفسير الميتاتاريخي ينتهي دائما بأصحابه إلى استمراء دور الضحية المستهدفة أبدا والمغلوبة على أمرها وإعفاء الذات من القيام بمسؤولية وجودها.

المشهد الإبداعي العربي: لماذا لا يسهم العرب في صناعة المعنى الإنساني؟

نأتي إلى العلاقة المفصلية بين التحوّلات السياسية التي تجري على أرض العرب منذ قرون والمسألة الإبداعية التي نتعرّف فيها على تفاعلات العقل والخيال العربي مع تاريخه وتاريخ العالم ومع الكون والوجود. سنحاول الإجابة على سؤال بسيط: لماذا لا يحضر العرب في المشهد الإبداعي العالمي بنصوص كبرى تستطيع التأثير على المخيلة الإنسانية بفضل طاقتها الرمزية العالية وشحنتها “الفلسفية” الكونية التي لا تفقد من وهجها شيئا حين تنتقل بالترجمة إلى لغات أخرى؟ لماذا لم يعد العرب قادرين على إنتاج نصوص أدبية إبداعية كبيرة (في الرواية والشعر أساسا، وهو مجال اهتمامي هنا) تستطيع الانتماء بجدارة إلى التراث الإبداعي الإنساني، وقد كانوا لفترة طويلة يحدّدون وجهة الخيال البشري ويصنعون المعنى الإنساني المشترك المفتوح على الجوهري والمطلق في الإنسان؟ ما الذي عطّل الفعالية الفنية لدى العرب وأصاب خيالهم بفقر لا تخطئه عين الدارس المقارن بين الآداب والفنون العالمية ومثيلتها “العربية”؟

لماذا أغلب (وأقول أغلب لأنني سأعود لبعض الاستثناءات التي تحتاج تفسيرا يخصّها) أعمال أدبائنا وشعرائنا مباشِرة وتعليمية وخالية من الرمزية العالية التي تجعلها تجدّد طاقتها الدلالية والجمالية كلّما تقادمت أو تفحّصتها عين متمرّسة بخبرة فنية جمالية كونية؟

لماذا أغلب روايات أدبائنا، عدا استثناءات عابرة (نجيب محفوظ أساسا) لا تعدو أن تكون محاكاة تسجيلية شبه مباشرة لوقائع سياسية واجتماعية؟ وأغلب ما ينظمه شعراؤنا (عدا محمود درويش في أواخر تجربته وخصوصا في الجدارية ومحمد الماغوط أساسا وبعض الأسماء الشبابية التي تبدع في قطيعة شكلية ومعنوية عن “التراث” الشعري العربي) مجرّد رجع صدى للمنجز الشعري العربي القديم مطعّما بمفردات وتقنيات مسقطة من قراءات شعرية مترجمة أوروبية أساسا يثبتون بها حداثة “شكلانية” لا قيمة إبداعية لها.

لماذا لم يعد العرب قادرين على بلوغ لحظة أبي العلاء كلحظة إبداعية متحرّرة في بعض ذراها من كلّ أنواع السلطة والتقليد؟ أو لحظة التجلّي الصوفي الفلسفي لدى الحلاج وابن عربي وجلال الدين الرومي والنفّري وغيرهم من الصوفيين الذين وسّعوا الطاقة الرمزية للّغة وأبدعوا بأقدار متفاوتة (إذ لم تتحرّر أغلب المدارس الصوفية من المرجعية الفقهية ومن الدوران حول فكرة و”تجربة” النبوّة) شعرية فلسفية إنسانية محورها الذات الفردية الحرّة لا الجماعة المنضبطة المغلقة؟

سيظلّ دور البنية الأبوية للمجتمع والفكر العربيين مهمّا في تفسير حالة العجز العربي عن مغادرة حالة التخلّف الحضاري الشامل. البنية “الإيمانية” المانعة للتفكير مؤسسة على ثالوث تاريخي أخضع كل فعاليات الاجتماع العربي من الفرد إلى الأسرة إلى المجتمع. العربي يستبطن سلطة الله كما صاغها “الأصوليون”، والأسرة وعلى رأسها المرأة تكرّس سلطة الأب الذي يمارس سلطانه بلغة دينية مقدّسة، والحاكم/السلطان يبسط هيمنته على المجتمع بتفويض غيبي مقدّس، والمجتمع يعيد إنتاج دورة الهيمنة والخضوع لسلطة “الأب” الضامن للحقيقة التي لا نتصور العالم خارجها. وهنا يأتي دور “العلوم” التي أنشأها العرب لترسيخ الحقيقة المؤسسة لاجتماعهم التاريخي. فكان علم الأصول (أصول الدين والفقه) وعلم التفسير تسييجا للتفكير في الدين بقواعد نهائية تكرّس تفسيرا لغويا قاموسيا جامدا للنصّ المؤسّس (الوحي). وحتّى المدرسة المقاصدية في الفقه لا تعدو أن تكون توسيعا محدودا ضمن نفس الأصول لتأويلية تطبيقية للفقه تلاحق تحوّلات الحياة اللانهائية. هذه النزعة التأصيلية في التفكير الإسلامي انتهت إلى رسم حدود نهائية لتفكير لا يعدو أن يكون تفسيرا لا نهائيا لمتن نهائي. بل الأخطر أنها حوّلت التفقّه بما هو سقف التفكير طقسا عباديّا دينيا لا يدخله إلا “حفظة” المتون القديمة البارعون في ترديدها بأمانة. الأمانة في النقل هي سقف العلم.

هذا التفقّه الديني اقتضى تفقّها لغويّا لفهم اللغة التي نطق بها النصّ وشرّع طقوسا تؤدّى بها. وشيئا فشيئا أصبحت اللغة نفسها طقسا دينيا لا يمكن الاقتراب منه وممارسته إلا بشروط وضمن “قواعد” صارمة. لم تعد العربية لغة تفكير حرّ منفتح على مستجدات الحياة وعلى أسئلة الوجود، أو على الأقلّ كان هذا المسار العام الذي فرضته “السلطة البطريركية” على اللغة، وكان على حفظة النصّ أن يحفظوا أصول لغته فعادوا إلى البوادي منبع تلك اللغة وحفظوا أصول الكلمات في قواميس قاومت تجدّد اللغة ورفضت لزمن طويل استقبال كل كلمة لا تجد لها أصلا في لغة أهل البدو.

كان هذا في مرحلة ثانية من التاريخ العربي، ففي كتاب “أوروبا والإسلام، صدام الثقافة والحداثة” (من ص 33 حتى ص 39) يتناول جعيّط فكرة مهمة جدّا تنفي عن الحضارة الإسلامية صفة الجمود الكلّي. فقد عرفت في مرحلة أولى، قبل تصلّب الطوق الديني الفقهي اللغوي، حركية فكرية حرة إلى حد بعيد ومنفتحة على التراث الفلسفي اليوناني الذي حفظته وخصّبته ونقلته للإنسانية، دون أن تنجح في توطين العقلانية العلمية والفلسفية في البيئة الثقافية الدينية التي ظلّت طاردة للفلسفة والعقل، تماما كاللاهوت المسيحي الذي سينشأ العلم والفلسفة الأوروبية في مواجهته، وحتى المقاربات الفلسفية للنصّ الديني فقد كانت تفكيرا فيه وتأويلا عقلانيا ولسانيا وأنتروبولوجيا له.

تمّ ترذيل التفلسف كتفكير عقلاني إلا ما يتّصل بالحجاج الكلامي المنافح عن الدين في أصوله “المجمع″ عليها، والأغرب أنه تمّ ترذيل الشعر في مرحلة لاحقة لأنه يشوّش على بلاغة النصّ القرآني، مع بعض المرونة “الانتهازية” مع القديم منه لأنه وسيلة لتثبيت “المعنى اللغوي” الأصلي كما جاء في لسان العرب. وهو لسان لم يكن ينطق إلا شعرا موزونا تسهيلا للحفظ وتحفيزا للذاكرة الشفهية في غياب تقليد الكتابة، لا لأن اللغة العربية شعرية بطبعها كما يسارع إلى التقرير بعض النقّاد، ولو أنهم قالوا إن الإنسان شاعر بطبعه لكان أصوب، شاعر بمعنى أنه يحمل قصيدته الداخلية الخاصة التي يترنّمها بصوت أو بصمت أو ينوحها أو يعزفها أو يتهجّاها حروفا لا تشبه حروف الجماعة إلا في شكلها ولكنها أبدا لا تكرّر صورة من الصور المستقرّة في خزائن الذاكرة الجماعية. لذلك لا يكون الشعر الحقّ وكلّ الفنّ إلا طفرة خيال حرّ لا يستنسخ قديما بل يقتنص المعاني الغائمة التي يحدس الناس وجودها ولا يمسك بطرفها إلا المبدعون الخلاّقون.

لذلك نقول بأسف حزين إن أغلب الشعر العربي الحديث لا يزال يرزح تحت ثقل الظلّ الطويل اللانهائي للّسان العربي القديم الذي جعل نهاية شعريّته بلاغة معتّقة قحّة تمتح من القاموس القديم وتظهر اطّلاعا موسوعيا على غريب اللفظ وحوشيّه لإثبات جدارة انتساب للغة طقس سيّجتها وجمّدتها بحور الشعر وأوزانه وقوافيه وإيقاعه وموسيقاه البدويّة. حتّى التجارب الشعرية الحديثة التي بشّرت بشعر حرّ جديد لم تنجح في التخلّص من أمرين قاتلين للشعر: الصور البلاغية القديمة الجاهزة التي تتسرّب إليها من الشعر القديم الذي يثقل ذاكرتها أو من النصوص التراثية المرجعية وخاصة النصّ القرآني الذي تعتبر مقاربة بلاغته عنوان تمكّن واقتدار، وما هي إلا عنوان كسل وفقر في الخيال. الأمر الثاني هو تسابق شعراء الحداثة إلى إثبات الاطلاع على التراث الأسطوري اليوناني وإلى توظيف طاقته الرمزية بطريقة مدرسية تعليمية استعراضية تفقد القصيدة وهجها الذاتي الفردي الداخلي الفوّار الذي وحده يضمن لها إنسانيتها وخلودها.

لست عدميّا لأنكر وجود إشراقات فنية مضيئة في ليل الخيال العربي الراكد نجحت في التخلّص من شكلانية البلاغة الحرفية الفارغة والتقطت بحدس إبداعي بكر وحرّ وجديد انفعالات الذات العربية (بمعنى الجغرافيا الثقافية) في راهنها الإنساني المفتوح، ولكنها إشراقات قليلة جدا ومحشورة في زوايا معتّمة من المشهد الثقافي النقدي بما لا يمنحها فرصة الامتداد والانتشار والتبلور النهائي كتيارات كبرى يمكن أن نطمئن إلى قدرتها على النفخ في جمرة الخيال العربي المنطفئة. فالمتابع للمشهد الإبداعي الإلكتروني يستطيع التقاط أضواء تتلألأ من هنا وهناك منبئة عن ثورة خيال شبابي عربي متحرّر من سجون التقليد ومنتبه لانفعالات الحياة الإنسانية المعولمة إلكترونيا بما يجعلها جزءا أصيلا من المشهد الإبداعي العالمي الصاخب لا رجع صدى لتاريخ البداوة الذي تتسرّب سلطته النفسية (البطريركية) واللغوية (البلاغة والبحور) والدينية (الأصول) إلى كل زوايا اجتماعنا العربي الحالي.

- ما بعد الصدمتين

أمام هذا العجز البنيوي الدرامي للمخيّلة العربية الذي يجعل العرب خارج المسار الإنساني العام سياسة وإبداعا، نتساءل عن حقيقة الفرصة التي أتاحتها الثورات العربية الأخيرة في بداياتها، وهل كانت تلك الرجّة العنيفة التي أطاحت بسلطة الحاكم الطاغية وبقدسيّته كافية لبدء مسار التحرّر الحقيقي الشامل؟

مباشرة نجيب أن ما حدث لم يكن كافيا لأن المجتمعات العربية اليوم تعيش مخاضا عميقا وعنيفا جوهره انفجار متزامن لكلّ عقد التاريخ العربي دفعة واحدة بفعل ارتفاع الغطاء الذي كان يضبط حركة الأفكار والأفراد والجماعات. انفجار كشف عن صراعات تراجيدية تشقّ المجتمعات العربية:

صراع بين انتماء واقعي مادّي تفرضه العولمة المعلوماتية والرأسمالية المالية وتشابك متزايد في حياة كل شعوب العالم من جهة، ومن جهة مقابلة انتماء ثقافي نفسي تاريخي مسكون بتثبيت أركان الهوية في صورتها الأصلية المؤسسة على وهم تميّز أصلي وأبدي مدعوم بوحي جُرّد من طاقاته التأويلية اللامحدودة لصالح فهم فقهي اكتمل وانتهى وأنهى معه الحاجة إلى العقل. الشخصية العربية تشقّها ازدواجية مؤلمة بين الرغبة في التمتّع بثمار ورفاه حضارة العقل والعلوم وبين عقدة ذنب وشعور بالإثم نتيجة التبنّي العملي لنمط حياة الغرب المتفوّق على حساب تعاليم الدين الداعية إلى عدم التشبه بـ”الكفّار”.

صراع بين فئات اجتماعية أقلية ولكنها نافذة ومتحكّمة بمفاصل الاقتصاد العربي التابع عضويا ووظيفيا للاقتصاد المعولم وتمنع الانتقال نحو الحرية التي تهدّد امتيازاتها واحتكاراتها، وبين جماهير واسعة تحلم بالعدالة والحرية والكرامة الوطنية وهي تعلم الآن، بعد تجربةٍ، التكلفةَ الباهظة لهذا الخيار الوطني التحرّري وتعلم افتقادها لطبقة سياسية موحّدة حول رؤية وطنية جامعة لهذا المشروع التحرّري الطموح والمغامر زمن توحّش استعماري بعضه مقنّع وبعضه سافر.

- خاتمة

هذا الوضع التراجيدي العربي يكاد يدفعنا إلى اليأس لولا أن اليأس ليس مقولة عقلية، بل يحرّضنا على استشراف بديل تتفاعل خمائره في ثنايا هذه التحوّلات الزلزالية التي ترجّ اجتماع العرب وعقلهم.

فبعد هذا التيه السياسي والفكري والروحي وبعد كلّ الجهد التنويري والتحديثي العربي المتعثّر، وبعد ملحمة النضال السياسي الشبابي في مواجهة الاستبداد التي كلّفت أجيالا عربية متلاحقة أثمانا كبرى، وبعد هذا الانفجار التاريخي الذي يعصف بكلّ مقوّمات الوجود العربي، بعد كلّ هذا أرى أن أرضية تاريخية دنيا توفّرت للتجرّؤ على بلورة نموذج تفكير جديد قد ينجح في شحذ ما يسميه جيورجيو أغامبن “شجاعة اليأس″ ويدفع العرب نهائيا نحو الانتماء الحقيقي لإنسانية تتوحّد رغم كلّ الحروب التي تحرق مساحات كبيرة منها وفي مقدّمتها المساحة العربية. هذا النموذج الفكري لا يمكن أن يقفز على لحظة الوضعانية العلمية العقلانية المفتوحة على اللحظة التأويلية الحدسية التي تصالح بين الحسّ والخيال الإنساني الحرّ. هذا النموذج الفكري وحده يمكنه أن ينتج فيما قد تنتج “هوية” (على ما في هذه الكلمة من فخاخ قاتلة) دينية/أخلاقية مفتوحة على الفكر الإنساني الكوني واجتماعا سياسيا مدنيا يحفظ حقوق الإنسان وكرامته وحريته ويفتح للعرب باب المستقبل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبد الرزاق بالحاج مسعود / كاتب من تونس

رائع جدا جدا جدا