في هذا النص الماتع والعميق، يتأمل عبد الفتاح كيليطو في إحدى قصص كتاب التشوف لابن الزيات، متوقفا عند وليٍّ من مدينة سلا تخلّى عن الدنيا… وعن ابنته الصغيرة مريم. لكن كيليطو، كعادته، لا يكتفي بسرد الواقعة؛ بل ينفذ من خلالها إلى ما هو أبعد: صمت مريم، وتردّد الأب، والمسافة الغامضة بين الولاية والإنسانية.

من خلال المقارنة بين أبي العباس أحمد وأبي يعزى، يقدّم كيليطو قراءة نادرة في الأدب الصوفي، حيث يتحول الوليّ إلى كائن هشّ، مُمزّق بين القداسة والأبوة، بين الزهد والحنين، بين من يلمس الناس فيُشفى… ومن لا يقدر أن يلمس ابنته دون أن تصمت.

يروي ابن الزيات في كتاب “التشوف” قصة ولي من سلا اسمه أبو العباس أحمد، “كان ذا مال فتصدق بجميعه وعزفت نفسه عن الدنيا وأهلها وأقبل على الله تعالى”. غني عن القول أن مثل هذا التصرف ليس بالنادر في التشوف، فما أكثر الأولياء الذين يختارون الآخرة ويتخلون عن التعلق بأسباب الدنيا.

إلا أن ما يلفت الانتباه أن أبا العباس أحمد لم يكتف بقطع صلاته بالناس بل تخلى أيضا عن “ابنة صغيرة اسمها مريم”… طلب من صديق له أن يكفلها ثم غادر سلا وغاب نحوا من ثمانية عشر عاما.

ماذا فعل خلال هذه المدة الطويلة؟ أغلب الظن أنه ساح في الأرض ورافق الفقراء وزار الأولياء. لكن يظهر أنه لم ينس ابنته تماما وأن ذكراها ألحت عليه يوما فلم يستطع الصبر وعاد إلى مسقط رأسه. ترى ماذا كان ينتظر منها؟ أن تفرح بمقدمه وترحب به؟ إلا أن الذي حدث أن مريم “أبت أن تجيء إليه”.

ثم إنه غاب ثانية وعند عودته وجدها قد تزوجت “فسلم عليها” (ليس في النص إشارة إلى أنها بادلته السلام). بعد ذلك غاب ثالثة ثم عاد إليها وقد رأى في المنام أن أجله قد دنا وأنه لاحق بربه، فأعد قبرا، ثم “جاء إليها وقال لها: أردت أن أبيت عندك في بيت خال وأن لا تأتيني إلا وقت طلوع الفجر.

فدخل البيت. فلما طلع الفجر دخلت عليه ابنته فوجدته ميتا مستقبل القبلة. فحملته ودفنته في القبر الذي حفر لنفسه”.

لن نعرف أبدا مشاعر البنت مريم بالنسبة لأبيها وبالنسبة لنفسها. وابن الزيات لا يساعدنا قطعا على استكناه صمتها المطلق، فهو يورد الأحداث بدون تعليق أو تقييم. ورغم كونه يعتبر أبا العباس أحمد من الأولياء بمجرد إدراجه في التشوف.

إلا أنه وهذا شيء غريب لا يشيد به ولا يثني عليه كما يفعل غالبا في بداية فصول كتابه، فيقول مثلا عن هذا الولي أو ذاك إنه كان “كبير الشأن”، أو “عبدا صالحا”، أو “جليل القدر”، وفي الحالات القصوى يقول عنه إنه “كان قطب عصره وأعجوبة دهره”، وهو النعت الذي خص به أبا يعزى.

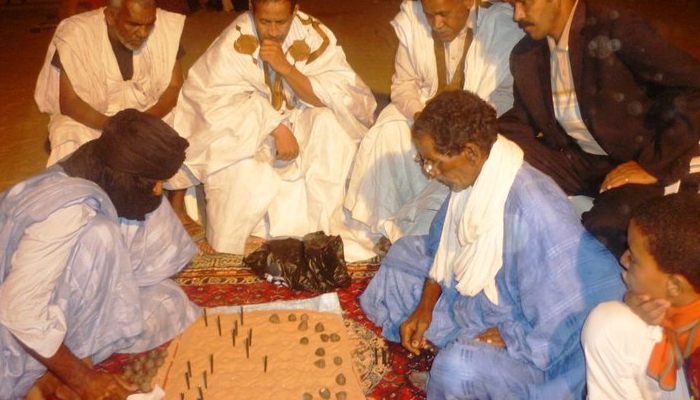

وعلى ذكر أبي يعزى فإن هذا الولي الصالح قد عاش تجربة قريبة من تجربة أبي العباس أحمد. وقبل إيرادها لابد من التذكير بأنه كان يحظى بنفوذ كبير ويتمتع بسلطة معنوية تكاد تكون بلا مثيل. وهكذا كان الناس يقصدونه للاستشفاء بلمسه والتبرك بدعائه، ولا يقتربون منه إلا وفرائصهم ترتعد خشية أن يفشي أسرارهم لأنه كان يعلم ما تكنه الصدور وما يجول في الضمائر.

والحيوانات بما فيها الوحوش الضارية والأسود الكاشرة كانت تأتمر بأمره وتحوم حوله خاضعة طيعة. أما الجن فكانت تدين له بالسمع والطاعة وتبادر عند أمره بالخروج من جسم الشخص المصاب بالجنون فيبرأ لحينه. وليس هذا كل شيء فالسماء تجود بالمطر وقت الجفاف عندما يستسقي للناس.

وبالجملة فلقد كان “أعجوبة في الزمان” و”آية وقته”، ومع ذلك كان يعاني من نقطة ضعف خفية لا يذكرها من كتبوا عنه أو لا يشيرون إليها إلا من طرف خفي وعن طريق التورية. نقطة الضعف التي كانت تؤرق أبا يعزى وتقض مضجعه هي ابنه وفلذة كبده يعزى.

في كتابه دعامة اليقين في زعامة المتقين، يتحدث أبو العباس العزفي عن زوجتي أبي يعزى أم العز وميمونة، كما يذكر مرارا ابنه أبا محمد عبدالله الذي يسند إليه العديد من أخبار أبيه، ولكنه لا يذكر يعزى إطلاقا. أما ابن الزيات فإنه في الفصل الذي عقده لأبي يعزى في التشوف، لم يذكر لا الزوجتين ولا الابنين، إلا أنه خصص فصلا مستقلا ليعزى الذي يقول عنه إنه لحق بالأولياء بعد موت أبيه.

على ما يبدو لم يكن يعزى مؤهلا لوراثة الولاية، فلقد كان نافرا من أبيه ويعيش بعيدا عنه في مكناسة، على الأقل خلال مرضه الأخير. وفي هذا السياق يورد ابن الزيات، نقلا عن أبي عبدالله التاودي، أحد أصحاب أبي يعزى، ما يلي: “زرت أبا يعزى [بإيروجان] فوجدته مريضا، فقلت له: ألازمك. فقال لي الترجمان عنه: اذهب إلى أهلك، فإذا رأيتهم فارجع إلي. فلما وصلت إلى فاس أتاني رسوله يستدعيني.

فأتيته فوجدته قد أفاق من مرضه وعنده ثور اسود يدنو من أبي يعزى وهو يلحس جسده بلسانه ويمسح عليه أبو يعزى بيده وهو يقول: أي ثور هذا! وأي الطعام يصنع منه! وهو يعيد الكلام وأنا أفهم معناه. فأقمت عنده أياما ثم مرض وكان ابنه يعزى غائبا في مكناسة وأبو يعزى يقول: ادعوا لي يعزى. ويشد حرصه على رؤيته والناس يختلفون إلى يعزى ويأبى من الوصول إليه”.

صحة أبي يعزى مختلة، وكذلك علاقته بولده. هناك سوء تفاهم خطير بينهما ويأبى الولد أن ينهيه رغم تردد الرسل إليه. سوء التفاهم حاصل أيضا بين أبي يعزى وأبي عبدالله التاودي الذي يروي هذه الواقعة؛ فهو من جهة بحاجة إلى ترجمان لفهم كلام أبي يعزى البربري، ومن جهة ثانية لا يفهم ما يقصده بقوله وهو يمسح على الثور: “أي ثور هذا! وأي الطعام يصنع منه!

“… لا يفهم ما يقصده، وإن كان يلاحظ التفاهم الكامل الحاصل بين أبي يعزى والثور الذي يدنو منه ويلحس جسده بلسانه، فهذا ليس بغريب بالنسبة لمن يترددون على أبي يعزى ويشاهدون الألفة التي تجمعه بالحيوانات الداجنة والمتوحشة.

في نهاية الأمر سينجح عبدالله التاودي حيث فشل الآخرون، سيكون ترجمانا ابلغ من سابقيه وسيفلح في إقناع يعزى بالعودة إلى أبيه. “فقمت إليه، فقلت له: يا بني إن الشيخ شائق إلى رؤيتك فودعه قبل الموت. فقال: أخاف منه. فلم أزل به إلى أن تجرد من أثواب سنية كانت عليه ولبس دونها وجاء إليه باكيا فقبل رأسه وقال له: تب إلى الله تعالى يا يعزى! فقال له: تبت إلى الله يا أبت. فقال له: افتح فاك. ففتحه فبصق فيه أبو يعزى بصقة ثم مات رحمه الله”.

سلوك يعزى يختلف عن سلوك أبيه؛ فهو يرتدي أثوابا سنية بينما أبو يعزى ” كان لباسه برنوسا أسود مرقعا إلى أسفل ركبتيه وجبة من تليس مطرق وشاشية من عزف”. لم يقبل يعزى تغيير لباسه إلا بعد إلحاح أبي عبدالله التاودي الذي لم يفته أيضا أن يذكر له أن أبا يعزى مشرف على الموت.

إن تغيير اللباس له دلالة في هذا المضمار، فكأن يعزى يغير جلده ويتقمص شخصية جديدة تختلف جذريا عن السابقة؛ فبمجرد ارتداء لباس حقير اقترب من أبيه وتشبه به. على أي حال لم يكن من اللائق أن يمثل أمامه بزي ينم عن الترف والإقبال على الدنيا.

في التشوف نجد عدة أمثلة لأشخاص صاروا أولياء بعد ارتكاب الذنوب. وهكذا نقرأ في فصل قريب من الفصل المتعلق بيعزى أن عبدالحق ابن الخير الرجراجي “كان من أهل الدعارة ثم تاب إلى الله”… إن خوف يعزى من أبيه ينبئ، وإن كان النص غامضا فيما يخص هذه النقطة، أنه ارتكب معصية من المعاصي أو أنه كان مسرفا على نفسه (هذا التعبير الأخير كثيرا ما يستعمله ابن الزيات للإشارة إلى سلوك سلبي). وإلا فلم طلب منه أبو يعزى أن يتوب؟ ولم يبادر هو بالإعلان عن توبته وهو يحكي؟ التوبة متزامنة مع الأوبة، إنها رجوع إلى الأب وإلى ما تمثله الأبوة من قيم.

بعد موت أبي يعزى (ودائما حسب رواية عبدالله التاودي كما ينقلها ابن الزيات)، “ذبح ذلك الثور الأسود وصنع منه طعام للناس وخلفه ابنه في مكانه، وقد لاحت عليه شواهد الولاية ولقد حضرته إلى أن جاءه رجل مقعد فما زال يتفل عليه إلى أن برئ وقام سويا. ولحق يعزى بالأولياء من ساعته”.

الثور الأسود ذبح بعد موت أبي يعزى وأكل منه الناس كما تنبأ بذلك، وهكذا يتضح معنى الكلام الذي لم يفهمه راوي القصة في حينه (“أي ثور هذا! وأي الطعام يصنع منه! “). ذبح الثور بمناسبة وفاة أبي يعزى. لقد صار يعزى خليفة لأبيه مباشرة بعد موته؛ فكأن أبا يعزى كان ينتظره ليلفظ نفسه الأخير ويسلمه سره المتمثل في ريقه، هذا الريق الذي سيمكن يعزى فيما بعد من إبراء مريض مقعد، منجزا بذلك كرامة جديرة بابيه الذي كان معروفا بعلاجه للمرضى.

لا ذكر لعبدالله، الإبن الآخر، في هذه اللحظة الحاسمة، اللحظة التي جاد فيها أبو يعزى بروحه. لم يلتفت إلا إلى الإبن الغائب الذي طال انتظاره (الابن الذي تكنى به). يعزى المسرف على نفسه أحب إلى أبي يعزى من عبدالله الذي كان يلازمه والذي تكفل فيما بعد براوية أخباره. وهذا يذكرنا بقصة معروفة، قصة الإبن المبذر الذي فرح أبوه بعودته غاية الفرح وذبح له عجلا سمينا ، مما أثار سخط وحفيظة الإبن الذي كان مثالا للسيرة المستقيمة.

في هذه القصة، كما في قصة أبي العباس أحمد، نلاحظ الغياب التام للأم (أو الزوجة). فأم مريم لا يرد ذكرها، والأرجح أنها كانت ميتة عندما قطع أبو العباس صلته بالدنيا. وكذلك لا يرد ذكر أم يعزى في قضية الصلح بين ابنها وأبيه. أما في القصة الثالثة التي سأتطرق إليها الآن، فإن المرأة تظهر وتلعب دورا بصفتها زوجة وأما.

ويتعلق الأمر بولي اسمه أبو علي الحباك يصفه ابن الزيات بأنه “صاحب مجاهدة وتجرد من الدنيا”. في بداية أمره كان يعيش كسائر الناس، ثم إنه حضر جنازة أبي مدين فتغيرت نظرته للأشياء، أو كما يروي هو: “ما رأيت أعز من الفقراء في ذلك اليوم ولا أذل من الأغنياء فقلت في نفسي: إذا كان هذا في الدنيا فكيف بهم في الآخرة.

فدفعت أثوابي لفقير وأخذت منه مرقعته وحلقت رأسي ودخلت على امرأتي، فصاحت يا ويلها! فقلت لها: إن لم توافقيني على هذه الحالة، فعديني ميتا.

فخرجت عنها وتركت جميع مالي وغبت عن تلمسان أربعة أعوام وقد تركت ابنا لي صغيرا. فقلت لنفسي: إن كنت صادقة فادخلي تلمسان على هذه الحالة! فأتيت تلمسان ودخلت إلى سويقة أجادير فلقيت بها امرأتي مع خادمها وابني على عنق الخادم.

فقالت لي نفسي: تنح لهما عن الطريق لئلا تغير قلبها بمشاهدتك على هذه الحالة! فقلت لها: والله لا رأتك إلا في أسوأ حالة من هذه الحالة فتقدمت إلى خباز في السويقة، فأخذت منه خبزة وقلت: من يشتري لي هذه الخبزة لله تعالى؟ وأنا أسارقها النظر؛ فرأيتها تنظرني والدموع تنحدر على خديها إلى أن جاوزتني. فرددت الخبزة للخباز ومررت”.

لماذا عاد أبو علي الحباك إلى تلمسان؟ حسب ما يبدو من كلامه، عاد ليذل نفسه ببروزه في هيئة رثة شنيعة أمام الناس. وبفعله هذا ينتسب إلى مذهب الملامتية المبني على الظهور “في أسوأ حالة” كما عبر هو عن ذلك، أي بصورة قذرة مستفزة ومثيرة للإستنكار (لعل جذور الملامتية ترجع إلى المذهب الكلبي).

أن يجلس أبو علي الحباك في السوق متسولا في الوقت الذي تمر فيه زوجته، أعز الناس إليه، لأكبر دليل على إهانة النفس والحط من شأنها. إلا أن الأمر أكثر تعقيدا لأن نزعتين تتجاذبانه، نزعة الاختفاء ونزعة الظهور، وهذا بين في الحوار الذي عقده مع نفسه، أو بالأحرى في صراعه مع نفسه: “قالت لي نفسي … فقلت لها”.

لا مراء في كونه انتصر على نفسه، إلا أن الانتصار في هذه الحالة هزيمة نكراء إذ لا يتم إلا بالقضاء على جانب من الذات، فهو إذا لذة قصوى مصحوبة بأسى عميق. وعلاوة على ذلك فإن أبا علي الحباك بتصرفه هذا يؤكد قاعدة مفادها أن المحب لا يقنع مشاهدة المحبوب، بل يريد أيضا أن يشاهده المحبوب، أن يتم بينهما لقاء وتبادل على مستوى النظر: “… وأنا أسارقها النظر، فرأيتها تنظرني”.

لهذا عاد إلى تلمسان، للحظة العابرة التي رأى خلالها امرأته تبصره “والدموع تنحدر على خديها”، أو إذا فضلنا عاد للحظة العابرة التي رأى خلالها امرأته تبصره “والدموع تنحدر على خديها”، أو إذا فضلنا عاد ليغرق في دموعها.

ثم ماذا حدث له بعد ذلك؟ يجيب ابن الزيات بنبرته اللامبالية ظاهريا: “توجه إلى مكة فغرق في بحر المشرق”.