“يستتاب وإلا قُتل”.. ابن تيمية والقارئ التقني

منذ أواخر القرن التاسع عشر ومطالع القرن العشرين؛ حظي شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية (ت728هـ) بحضور لافت في سياق حركة الإصلاح التي نشطت في مصر والشام والعراق، وقد كان -رحمه الله- شخصية جدلية باستمرار نظرًا لاعتبارات عدة، أبرزُها أمران:

أولهما عقليته النقدية الرفيعة التي مكنته من نقد العديد من الفرق الكلامية والأفكار الدينية والفلسفية والمنطقية، ومنحته استقلالية نسبية في بعض فروع الفقه التي كان له فيها اختيارات خالف فيها المذهب الحنبلي الذي كان ينتسب إليه.

وثانيهما: فتاواه التي طالت موضوعات اجتماعية وسياسية جدلية، فلم يكن فقيهًا معزولاً أو هامشيًّا، بل كان له تأثيرٌ اقتضى التأليب عليه وسجنه، ونشوء أدبيات في الرد عليه أيضًا، وهذا على خلاف ما يشيع في بعض الدراسات المعاصرة المدفوعة بهاجس البحث عن تاريخ “السلفية“.

ونظرًا لهذه السمة الجدلية التي تَسِم أعماله وشخصيته؛ فقد نُسبت إليه أقوالٌ وآراء نفى هو بعضها في بعض نصوصه، ونازع في صحتها لاحقًا من تَصدوا للدفاع عنه والرد على خصومه، كما ساهمت حركة الطباعة الحديثة في انتشار كتبه ضمن حركة إحياء التراث العربي عامةً.

مما هيّأ لكتاباته أن تُستثمَر من قِبَل أطراف عديدة لم تَعُد قاصرة على الوهابيين والإصلاحيين (الشوام والمصريين والعراقيين)، بل شملت أيضًا الجهاديين وبعض الفلاسفة المسلمين، فضلاً عما حظي به من اهتمام في الدراسات الاستشراقية منذ أواخر القرن التاسع عشر (فتواه عن العلويين نُشرت مع ترجمة فرنسية في باريس 1871).

وفي الآونة الأخيرة؛ بات التعاطي مع ابن تيمية وكتاباته يتسم بنوع من الانتقائية الشديدة بل والابتذال أيضًا؛ وسبق لي أن أسميت هذا بالقراءة التقنية، وهي قراءة تتسم بسمتين: الأولى: التحرر من أي قواعد أو تقاليد علمية، حيث يتحول فيها المقروء إلى ضحيةِ تسطيحٍ ناتجٍ عن تحوّله إلى شخصية عامة، فيفتقر المعنى على حساب الشيوع والذيوع.

وهي سمة طبعت العصر الحالي بوسائله المتنوعة التي سهلت الوصول إلى المعلومات والكتب بسبب الطباعة والوسائل التقنية الحديثة من جهة، ويسرت التداول والتفاعل من جهة أخرى، وقد أثر هذا سلبًا على قضايا التخصص أو الفنون (بتعبير القدماء)، وعلى طرائق التحصيل العلمي المتبعة.

| في الأزمنة الكلاسيكية كان التقليد السائد هو القراءة على الشيوخ أهل الاختصاص (يسمونه التلقي) لفكّ شفرات النصوص وتحرير الاصطلاحات والتصورات، وفي الأزمنة الحديثة وُجدت الدراسة النظامية التصاعدية، بإشراف علمي ومقاييس معروفة في المجلات المحكّمة والرسائل الجامعية (يسمونه التخصص). أما في زمن الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي؛ فبات النص كمادة خام يتم تشكيلها بحسب القراء والتوجهات والصراعات |

ففي الأزمنة الكلاسيكية كان التقليد السائد هو القراءة على الشيوخ أهل الاختصاص (يسمونه التلقي) لفكّ شفرات النصوص وتحرير الاصطلاحات والتصورات، وفي الأزمنة الحديثة وُجدت الدراسة النظامية التصاعدية، بإشراف علمي ومقاييس معروفة في المجلات المحكّمة والرسائل الجامعية (يسمونه التخصص).

أما في زمن الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي؛ فبات النص كمادة خام يتم تشكيلها بحسب القراء والتوجهات والصراعات السياسية والأيديولوجية، منفلتةً من أي قيود أو محددات.

السمة الثانية للقراءة التقنية تتمثل في الفرق بين العلم والمعلومة، فالتطورات الحديثة التقنية والتواصلية أوجدت لدينا ركامًا من المعلومات المتاحة بضغط زر لكل متصل، وبهذا انفصلت المعلومة عن العلم، فباتت المعلومة كخبر معزول عن سياقه. وهذا التراكم والتدفق للمعلومات فاق قدرة الأفراد على المتابعة والاستيعاب والتحليل؛ مما ساعد على ابتكار ما سُمي بالتحليل الرقمي (Digital Analysis).

ولكن هذا التحليل التقني إن لم تُوجهه أسئلة بحثية من أهل الاختصاص سيبقى محدود الفائدة؛ لأنه سينتهي إلى مجموعة من المعطيات الرقمية التي تفتقر إلى المعنى المفيد للاختصاص نفسه. لكن لو كان التحليل الرقمي وسيلة موجهة من قبل أهل الاختصاص وتقوده أسئلة بحثية معرفية (لا أيديولوجية) فسيختلف الأمر؛ بحيث يتم تسخير هذه الوسائل الحديثة لتطوير إمكانات البحث وحل معضلاته في زمن قياسي.

فالمعلومة لا تكتسب معنى إلا بوضعها في سياق، والسياق هنا ليس زمانيًّا أو مكانيًّا فقط، بل سياق المعرفة نفسها (حالة البحث والأدبيات السابقة وتطورات الحقل العلمي)؛ لأن المعرفة تراكمية، ولكن تراكم المعلومات لا يستلزم حصول العلم أو تطور المعرفة؛ لأن العلم يحتاج إلى أدوات منهجية وقدرة تحليلية لتحويل المعلومات إلى علم.

والآن ما صلة ابن تيمية بهذه المقدمة النظرية؟ يمكن للتحليل الرقمي اليوم أن يزودنا مثلاً ببيانات رقمية حول الكلمات المفتاحية في نصوص ابن تيمية وغيره، أو عن حجم الاقتباسات من نصوصه في مدونة الفتاوى المعاصرة؛ لقياس مدى حضوره وتأثيره في خطاب اليوم، ولمعرفة جغرافيا حضوره واستثماره أو تَلَقيه، ولعقد مقارنات بينه وبين شخصيات أخرى فاعلة ومؤثرة، وهو ما يمكن أن يبدد أو يؤكد انطباعات هنا أو هناك.

ومن صور الابتذال في استثمار بعض المعطيات الرقمية مثلاً أن يأتي شخص فيحصي عدد المرات التي وردت فيها عبارة “يستتاب وإلا قتل” في نصوص ابن تيمية، للقفز إلى نتيجة عامة توحي بمدى تطرف ابن تيمية وعنفه! فهذا النمط الرقمي -فضلاً عن سذاجته من ناحية التحليل الرقمي المشار إليه- هو سطحي من ناحية تحليل المضمون. وسأشير هنا إلى مثالين فقط ليتضح المراد.

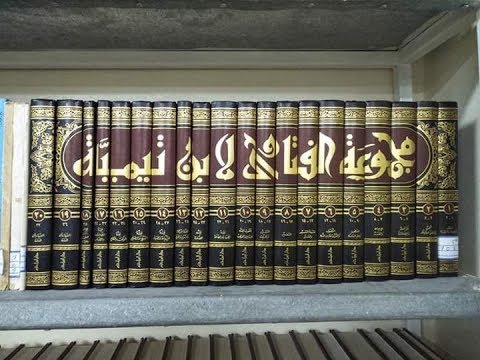

المثال الأول: القول بأن ابن تيمية قال باستتابة من أصر على الجهر بالنية في الصلاة الجماعية. ولو عدنا إلى نص ابن تيمية كاملاً في “مجموع الفتاوى” وفي “الفتاوى الكبرى” فسنجد أن المسألة مركبة؛ نظرًا لطبيعة السؤال الذي يجيب عليه.

فمن جهة السؤال: يتحدث السائل بوضوح عن رجل “يشوّش على الصفوف”، ويعتقد أن الجهر بالنية “دين الله” و”يجب على كل مسلم أن يفعل هذا”، وأن هذا الشخص يقول للمنكرين عليه “كُلٌّ يَعْمَلُ في دينه ما يشتهي”.

ومن جهة الجواب: نجد ابن تيمية يفكك السؤال إلى ثلاث جزئيات: الأولى: أن النية محلها القلب باتفاق أئمة المسلمين، وأن ثمة فرقًا بين التلفظ بالنية سرًّا وبين الجهر بها. وبهذا صار الحديث عن ثلاثة مستويات للنية:

عزم القلب، والتلفظ بها سرًّا، والتلفظ بها جهرًا. الثانية: أن الجهر بلفظ النية ليس مشروعًا مطلقًا، ولكن الخلاف وقع بين الفقهاء في التلفظ بها سرًّا وهل هو مستحب أو مكروه؟ أما الجهر بها “فهو مكروه منهي عنه غير مشروع باتفاق المسلمين”.

الجزئية الثالثة هي أن “من ادعى أن الجهر بالنية دين الله وأنه واجبٌ” فـ”يجب تعريفه الشريعة واستتابته من هذا القول”، و”من أصر على فعل شيء من البدع وتحسينها فإنه ينبغي أن يُعزّر تعزيرًا يردعه وأمثالَه عن مثل هذا”، وأن “من نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الباطلَ خطأً فإنه يُعَرَّفُ، فإن لم يَنْتَهِ عوقب، ولا يحلّ لأحد أن يتكلم في الدين بلا علم، ولا يُعينُ من تَكَلَّمَ في الدين بلا علم، أو أدخل في الدين ما ليس منه”.

| من صور الابتذال في استثمار بعض المعطيات الرقمية مثلاً أن يأتي شخص فيحصي عدد المرات التي وردت فيها عبارة “يستتاب وإلا قتل” في نصوص ابن تيمية، للقفز إلى نتيجة عامة توحي بمدى تطرف ابن تيمية وعنفه! فهذا النمط الرقمي -فضلاً عن سذاجته من ناحية التحليل الرقمي المشار إليه- هو سطحي من ناحية تحليل المضمون |

ثم عاد إلى لُبّ المسألة فقال: “وأما قول القائل: كُلٌّ يعمل في دينه الذي يشتهي فهي كلمة عظيمة، يجب أن يُسْتَتَابَ منها وإلا عوقب، بل الإصرار على مثل هذه الكلمة يوجب القتل، فليس لأحد أن يعمل في الدين إلا ما شرعه الله ورسوله دون ما يشتهيه ويهواه”.

ومن جهة السياق؛ فإن القارئ لنص السؤال تستوقفه أمور: تركيبية السؤال نفسه الذي يجمع جزئيات عدة: التشويش بالجهر بالنية وبالجهر بالقراءة خلف الإمام أيضًا، ونسبة ذلك إلى دين الله، وإيجاب ذلك على المسلمين جميعًا، وإعانة من يفعل ذلك، وأن كل واحد يعمل في دينه ما يشتهي.

يتحدث السؤال عن “رجل إذا صلى…” أي أنه يحيل إلى “ممارسة” فعلية وتفصيلية أيضًا، هي محل تدافع وجدل؛ فقد سبق للمصلين أن أنكروا على هذا الرجل فلم يمتنع. أما الجواب فقد جاء أيضًا حاسمًا، ومفصلاً كما سبق، وإن تخللته حجج خطابية ومنزع ظاهري يلجأ إليه ابن تيمية أحيانًا، خاصة في العبادات.

لنتأمل فتوى مشابهة في الأندلس؛ فقد سُئل فقيه غرناطة أبو سعيد بن لُبّ (ت 782هـ) عن النطق بالنية في العبادات؛ فأجاب: “أما النية في الأعمال فحقيقتها عَزْمةُ القلب خاصة، والتلفظُ بالمَنْوِيّ غيرُ النية، وذلك غير مشروع عند المالكية، وقد أوجبه قومٌ. قال المالكية في هذا القول: إنه لا يقتضيه نظرٌ ولا يعضدُه أثرٌ”.

فالجواب هنا جاء مناسبًا للسؤال وبنبرة أهدأ بكثير، ولكن السؤال هنا جاء عن مجرد التلفظ بالنية لا الجهر بها، وهو سؤال بسيط وليس مركبًا كالسؤال الذي وُجّه إلى ابن تيمية.

يبدو أن سياق فتوى ابن تيمية وجوابه الحاسم يحيل إلى ممارسة سياسية محددة في مجتمع التتار الذين تقلبوا في الموقف من الدين (قبل إسلامهم ثم بإسلامهم)، وتنوعت أشكال تدينهم (التسنن والتشيع)، وكانوا متساهلين جدًّا لا ينكرون على أحد في شيء (كلٌّ يعمل في دينه ما يشتهي؟). فالفتوى هنا ليست مركبة فقط، بل فيها إحالات سياقية سياسية أبعد من مجرد الجهر بالنية؛ كما يتضح من الجواب المفصل.

المثال الثاني على القراءة التقنية أن يُستدلّ بقول ابن تيمية: “إذا كان الوالد مشرِكًا جاز للولد قتله”، لإثبات مدى عنفه وفظاظته! ذكر ابن تيمية هذه العبارة متكئًا على مسلّمات في الخطاب الفقهي الذي يفرض أسئلة يعرف المتفقه أجوبتها: (1) فما المراد بقوله: “الوالد المشرك”؟ وهل الشرك هنا أصلي أم طارئ؟

وهل الحكم بالشرك هنا قطعي أم اجتهادي تأويلي على طريقة السلفيين المُحْدَثين؟ ثم من يحكم بكون الشخص مشركًا: المفتي أم القاضي؟ (2) حين يتحدث الفقيه عن حكم بالقتل: فما موجباته؟ ومن ينفذه؟

القتل في الخطاب الفقهي عامة -وابن تيمية ليس متفردًا بهذا- لا يتم إلا في سياقين: الأول: معركة/حرب، والثاني: بناء على حكم قضائي يصدره القاضي الشرعي وليس آحاد الناس أو جماعات أو تنظيمات هنا أو هناك.

فابن تيمية حين يتحدث عن هذا الحكم يستحضر كل هذا، فكلامه ينحصر في إحدى حالتين هنا: الأولى: مباشرة فعل القتل لمن حُكم عليه بالقتل قضاءً، ثم تصادف وجود رابطة نسبية بين منفّذ الحكم والمحكوم عليه بالقتل؛ والثانية: تصادف مواجهة الولد المسلم لوالده المشرك في معركة عسكرية على أساس ديني (بمنطق ما قبل الدولة الحديثة)، وكما كان شائعا في الأزمنة الكلاسيكية.

القارئ التقني للمصادر يرتكب ثلاث مغالطات: الأولى: أنه يختلق مشكلة حين يستدعي نصًّا منذ قرون ويضعه في سياق معاصر؛ والثانية: أنه لا يحاول فهم مراد صاحب النص ولا الخطاب الذي ينتمي إليه النص؛

والثالثة: أنه فوق ذلك يأتي فينظّر على الناس ويزعم التنوير من خلال إطلاق أحكام عامة ومغلوطة على ما يسميه “التراث” الذي يدعونا إلى التحرر منه أو يلقي باللائمة عليه، لأنه سبب العنف المعاصر؛ رغم أنه لا يأتي على ذكر عنف الدولة وأجهزتها!

لأجل كل ما سبق؛ أكدت أهمية التلقي والاختصاص أولاً، وأن المعلومات تستلزم أدوات منهجية من جهة وعقلية تحليلية من جهة أخرى. وحين نتعامل مع المصادر الكلاسيكية لا مفر من فهم طبيعة النصوص التي نقرؤها، وروح عصرها في الكتابة المكثفة التي يتكل فيها الكاتب على مسلّمات يعتبرها بدهيات ثم يبني عليها؛ ومن ثم فإن القارئ المعاصر بحاجة إلى كشف المستور هنا.

كان الكاتب في الأزمنة الكلاسيكية إنما يكتب لنخبةٍ (لعالم أو متعلم) لا للثقافة العامة، ولكن الطباعة الحديثة نقلت الكتاب من التداول الخاص إلى التداول العمومي، ثم جاءت وسائل الاتصال فأضافت إمكانيات التداول ومشاركة الآراء والفهوم الشخصية لكل أحد.

القارئ التقني للمصادر يرتكب ثلاث مغالطات: الأولى: أنه يختلق مشكلة حين يستدعي نصًّا منذ قرون ويضعه في سياق معاصر؛ والثانية: أنه لا يحاول فهم مراد صاحب النص ولا الخطاب الذي ينتمي إليه النص؛ والثالثة: أنه فوق ذلك يأتي فينظّر على الناس ويزعم التنوير من خلال إطلاق أحكام عامة ومغلوطة على ما يسميه “التراث” الذي يدعونا إلى التحرر منه أو يلقي باللائمة عليه، لأنه سبب العنف المعاصر؛ رغم أنه لا يأتي على ذكر عنف الدولة وأجهزتها

فكتب الفقه لها خصوصية من حيث منهجية الفهم والكتابة، سواءٌ لجهة الاصطلاح أم لجهة فهم الإطلاقات والتقييدات الواردة فيها؛ ومع ذلك قد تُشْكِل بعض عباراتها على العالم! فقد يتعرض المؤلف لمسألة عرَضًا في موضع فيذكرها مطلقةً دون قيد،

ثم يذكرها مع قيدها في موضع آخر، ولا يتسنى للقارئ فهم مراد المؤلف إلا بعد جمع أطراف المسألة من الكتاب نفسه أو من كتب المؤلف الأخرى، أو عبر تتبع الشروح والحواشي على الكتاب.

وهذه الطبيعة الخاصة متوائمة مع أساليب التحصيل العلمي (التلقي والتخصص)، ولهذا نقرأ في كتب التراجم والطبقات أن الفقيه الفلاني قرأ العلم الفلاني أو الكتاب الفلاني على الشيخ الفلاني وتخرّج به، بل إن المحدِّثين أفردوا مروياتهم من الكتب والشيوخ في أدبيات خاصة تسمى “الثَّبَت” أو “المعجم”.

ولهذا وُجدت ألوانٌ من التأليف تختلف مناهجها وطرائق مؤلفيها ويتنوع المخاطَبون بها، كالمطوَّلات والمختصرات والشروح والحواشي والتقريرات، وبعضها وُضع لتكوين المبتدئ وبعضها لتذكير المنتهي، وبعضها كَتبه المؤلف لنفسه فقط، وبعضها وُضع مسودةً لم يبيضه مؤلفه ومات دون ذلك.

يتحدث العلماء أيضًا عما يسمونه “تحرير” الكتب، و”تحقيق” مسائل العلم. فـ”المحرِّر” هو الذي يدقق في العبارات والصياغات حتى تكون سالمة من الإشكال العلمي، و”المحقّق” هو الذي يغوص في المعاني ويستشكل ويجيب عن الإشكالات، ويقارن ويوازن ويورد الاعتراضات ثم يجيب عنها.

وهذه الطبيعة التركيبية تفرض علينا فهم العبارات على أنها جزء من خطاب أو مجال علمي له مصطلحاته وتصوراته ومهاراته؛ فمن يقتطع عبارة من كتاب كمن يقتطع جزءا من آية أو حتى آية واحدة ثم يبني عليها مسألة أو أصلاً من الأصول،

وهو لا يعي الخطاب القرآني الذي يتأسس على المفاهيم والحجج، ويتفاوت زمانا ومكانًا ومناسبةً، ووجوهًا ونظائرَ، وبيانًا وإجمالاً، وعمومًا وخصوصًا، وإطلاقًا وتقييدًا.

ولا يعي العلاقة بين الكلي والجزئي، ولا يلتفت إلى السياقات المتعددة (اللغوية والمفهومية والتاريخية و…)، ولا إلى فهم النص القرآني في علاقته بالتقليد والفهم التاريخي والتلقي. فالنص له سيرة حياة لا يمكن تجاهلها بحجة العودة مباشرة إلى اللحظة الطاهرة الأولى على طريقة السلفيين.

لأن كل عودة إلى النص محمّلة بأثقال ثقافية ومنهجية تنتمي إلى عصر القارئ نفسه وإمكاناته المعرفية والأسئلة التي تؤرّقه، ولهذا نجد تلك التعددية الكبيرة في كتب التفسير؛ لأن مستويات الفهم تتعدد ومراد الله ليس دومًا بذلك الوضوح المفتَرَض.

معتز الخطيب : أستاذ فلسفة الأخلاق في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة.