البنيوية الألسنية: من الأسس النظرية إلى المدارس الحديثة

اللسانيات البنيوية

تُعتبر البنيوية الألسنية إحدى أهم التحولات الكبرى في تاريخ الفكر اللغوي والإنساني في القرن العشرين، حيث وضعت إطارا جديدا لدراسة اللغة بعيدا عن الطابع التاريخي التطوري الذي كان سائدا لدى فقهاء اللغة في القرن التاسع عشر.

ويعود الفضل الأكبر في هذا التحول إلى فرديناند دي سوسور (Ferdinand de Saussure)، اللغوي السويسري الذي صاغ الأسس النظرية لما أصبح لاحقا يعرف بـ”اللسانيات البنيوية“.

صدر كتابه الشهير محاضرات في الألسنية العامة (1915) بعد وفاته، على يد تلامذته، وقد شكّل المرجع المؤسس لمفاهيمه التي غيّرت جذريا طريقة النظر إلى اللغة، باعتبارها نظاما مستقلا له قوانينه الخاصة، لا مجرد كيان يتطور عبر الزمن.

- 1- ثلاثية اللسان – اللغة – الكلام:

أرسى دي سوسور تمييزا أساسيا بين ثلاثة مستويات داخل النشاط اللغوي:

- اللسان (Langage): وهو القدرة الإنسانية العامة على إنتاج الكلام، أي الملكة الطبيعية المشتركة بين البشر.

- اللغة (Langue): نظام اجتماعي من القواعد والعلاقات يشترك فيه أفراد المجتمع ويجعل التواصل ممكنا.

- الكلام (Parole): الاستعمال الفردي للغة في مواقف محددة.

بهذا التمييز، نجح دي سوسور في الفصل بين البُعد الجماعي المنظم للغة (النظام) والبُعد الفردي (الكلام)، وهو ما سمح بتطوير دراسة علمية تركز على النظام بوصفه كيانا مستقلا يمكن تحليله.

- 2- اللغة كنظام مستقل:

اعتبر دي سوسور أن اللغة “نظام لا يعرف إلا ترتيبه الخاص”. هذه العبارة كانت بمثابة إعلان ميلاد النظرة البنيوية، التي ترى أن كل عنصر لغوي لا تُفهم قيمته إلا من خلال موقعه داخل البنية الكلية. وهنا وضع سوسور أدوات مفهومية مركزية في التحليل، أبرزها:

1. التزامن والتزمّن:

- التزامن (Synchronie): دراسة اللغة في حالة سكونية، أي في مرحلة زمنية محددة، مع التركيز على العلاقات بين العناصر داخل النظام.

- التزمّن (Diachronie): دراسة اللغة في تطورها عبر الزمن، من خلال التغيرات التي تطرأ عليها.

اقترح دي سوسور محورين للتحليل:

- المحور الأفقي (المعية): يدرس العلاقات القائمة بين العناصر المتزامنة.

- المحور الشاقولي (التعاقب): يدرس تغير العناصر عبر الزمن.

ورغم أن دي سوسور لم يهمل البُعد التاريخي، إلا أنه أعطى الأولوية للتحليل التزامني، باعتباره المدخل الأكثر علمية لفهم البنية اللغوية.

2. العلاقات التركيبية والتبادلية:

- العلاقات التركيبية (Syntagmatiques): الروابط التي تنشأ بين العناصر عندما تجتمع في سياق تركيبي (مثل ترتيب الكلمات في جملة).

- العلاقات التبادلية (Paradigmatiques): الروابط بين العناصر التي يمكن أن تحل محل بعضها البعض في نفس السياق (مثل إمكانية استبدال كلمة بأخرى دون كسر البنية).

3. مفهوم العلامة:

أعاد دي سوسور تعريف الوحدة الأساسية للغة باعتبارها علامة، ذات طبيعة مزدوجة:

والرابطة بينهما اعتباطية وخطية، أي أنها غير مبررة بطبيعتها، بل مفروضة من النظام الاجتماعي اللغوي. هذه الرؤية أسست لاحقا لكل علوم العلامات (السيميائيات).

- 2- تطور البنيوية الألسنية بعد دي سوسور

بعد وفاة سوسور، شهدت البنيوية الألسنية تطورات كبرى عبر مدارس متعددة، أبرزها ثلاث:

1. مدرسة براغ (Prague School):

برزت في عشرينيات القرن العشرين، وركزت على الجانب الصوتي للغة. ومن أبرز أعلامها:

- نيكولاي تروبتسكوي: مؤسس علم الفونولوجيا، وصاحب كتاب مبادئ التصويتية.

- رومان ياكوبسون: الذي وسّع مجال التحليل اللغوي ليشمل الأدب والشعرية، وطرح نظرية العلاقات الديالكتيكية داخل اللغة.

أهمية هذه المدرسة أنها تجاوزت الحصر في النظام البنيوي لتبحث في وظائف اللغة وتطبيقاتها في الشعر والاتصال.

2. المدرسة الوظيفية الفرنسية:

من أبرز أعلامها:

- أندريه مارتينيه: ركز على الاقتصاد في التغيرات الصوتية، وأسس مفهوم التمفصل المزدوج الذي يفسر كيف يمكن لوحدات محدودة أن تنتج عددا غير محدود من التراكيب.

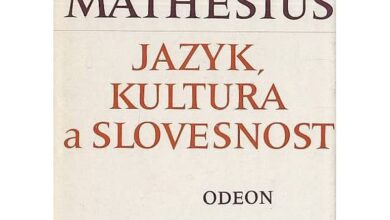

- إميل بنفنيست: في كتابه مسائل في الألسنية العامة (1966)، أعاد صياغة العلاقة بين اللغة والذات، وفتح مجالا للتفكير في اللغة كفضاء للتواصل الإنساني والمعنى.

3. مدرسة كوبنهاغن:

أشهر أعلامها لويس يلمسليف، الذي سعى إلى تأسيس علم دلالة بنيوي قائم على التشابه بين الشكل والمضمون. في كتاباته، طوّر مفاهيم دي سوسور ليجعل اللغة نظاما شموليا يفسر ليس فقط البنية الصوتية والتركيبية، بل أيضا المعنى والدلالة.

- 4- القيمة العلمية لإسهام دي سوسور والبنيويين

تمثل إسهامات دي سوسور ثورة في علم اللغة، لأنها:

- حررت اللغة من هيمنة التاريخ: حيث ركزت على النظام البنيوي القائم بذاته.

- أسست لمفهوم العلامة: الذي كان حجر الأساس للسيميائيات.

- وضعت أدوات للتحليل البنيوي: مثل التزامن/التزمن والعلاقات التركيبية/التبادلية.

- مهّدت لانتشار البنيوية في العلوم الإنسانية: إذ أثرت في الأنثروبولوجيا (مع ليفي-شتراوس)، والأدب (مع رولان بارت)، والتحليل النفسي (مع لاكان).

- خلاصة:

إن إرث فرديناند دي سوسور لم يقتصر على إعادة تعريف اللغة، بل شكّل قاعدة معرفية أثّرت بعمق في مجمل العلوم الإنسانية. لقد جعل من اللغة بنية مستقلة يمكن دراستها وفق قوانين داخلية، وهو ما أتاح لاحقا انبثاق مدارس متعددة وسّعت المشروع البنيوي ليشمل الصوتيات، الشعرية، الوظائف اللغوية، وعلم الدلالة. وبذلك يبقى سوسور أحد أعظم المفكرين الذين غيّروا نظرتنا للغة والإنسان والمعرفة.