كمال أبو ديب والدفاع عن القرآن والإسلام ومحمد والعرب

كمال أبو ديب ناقد وأكاديمي وشاعر غني عن التعريف، له منجزه الثقافي المتميز منذ وقت طويل، ويصح فيه توصيف الناقد المتعدد، ذلك أنه يرتحل بين أزمنة مختلفة ومجالات متنوعة، فمرة نجده مبحرًا في دراسة البنية الإيقاعية للشعر العربي، وأخرى في تحليل بنيوي للنص القرآني.

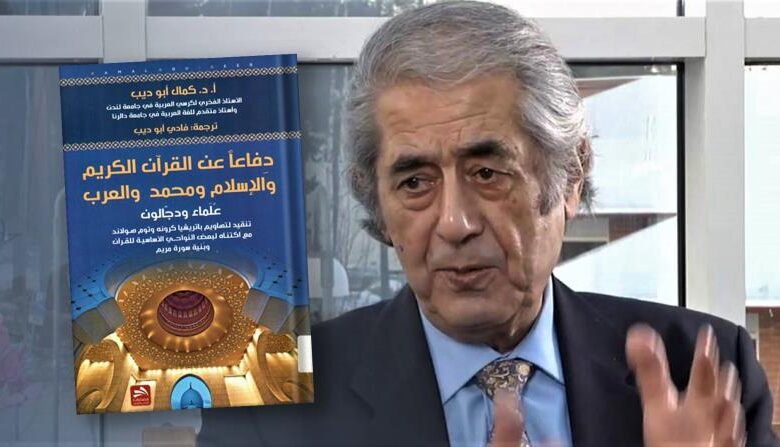

وبين هذا وذاك هو يحتفي بالاختلاف والثقافة بين التعددية والتشظي. ورغم أن النص القرآني شغله بالدراسة ذات مرة، فإنه فاجأ الأوساط حين أصدر بالإنكليزية في عام 2017 كتاب “دفاعا عن القرآن والإسلام ومحمد والعرب.. علماء ودجالون”، وبعد ذلك صدر الكتاب بالعربية عن دار فضاءات في عمان بترجمة فادي أبو أديب.

ويفند الأستاذ السابق لكرسي اللغة العربية في جامعة لندن في كتابه، كتابات بعض المستشرقين الجدد، مثل باتريشيا كرونة، وتوم هولاند، الذين تعرضوا بالهجوم للدين الإسلامي وللعرب، من خلال الهجوم على القرآن، ولكن أبو ديب توسع في ردوده ليضع كتابًا يذهب أبعد في قراءة مبنى النص القرآني الذي يسمو على التلفيق والتجميع الذي يدعيه هولاند، وقام بدراسة موسعة وجديدة لسورة مريم من خلال تحليل الصورة والتنغيم الصوتي وعلاقته بالنص.

| غلاف النسخة الإنكليزية من كتاب كمال أبو ديب “دفاعًا عن القرآن والإسلام ومحمد والعرب.. علماء ودجالون” |

لم يكن هدف أبو ديب من كتابة الذي بذل فيه جهدًا كبيرًا، تعميق البحث في ما سبق له في هذا الميدان فحسب، بل محاولة الوقوف بوجه الخطر الداهم الذي مثله برنامج تلفزيوني قدَّمه توم هولاند، وباتريشيا كرونة، في 28 أغسطس/ آب 2012، على القناة البريطانية الرابعة واسعة الانتشار تحت عنوان “الإسلام، القِّصَّة المـَكتومة”.

وادَّعى هولاند أنه سيروي قصة الإسلام التي لم ترو سابقًا، وهي مختلفة تمامًا عن القصة المروية التي عرفها وآمن بها ملايين البشر. وبالنسبة للكاتب، فإن البرنامج التلفزيوني عبارة عن كلمات وصور تتطاير عبر الأثير، وليس نصًا مكتوبًا، ففي النص المكتوب يمكن للمرء أن يقرأ بحذر وبطء، ذهابًا وإيابًا، ويستخرج المعنى والمضامين، فاحصًا البراهين، ومختبرًا الحجج المطروحة، ليكوّن في النهاية حججًا مضادة، ولكن مع فقاعات في الهواء، كما هي حال البرنامج، لا يسع المرء أن يقوم بهذه الأمور بالغة الأهمية.

وهكذا ينتقل هولاند ثانية تلو الأخرى وهو يقذف في الأرجاء مثل هذه الكلمات والعبارات القوية، ليجعل المشاهد يقف أمام كتلة ضبابية عشوائية. ويسوق جملة من الذكريات والنوادر والصور المفبركة، حول أن العرب كانوا شعبًا من البدو يجوبون الصحاري على جمالهم، بلا مدن ومؤسسات، بل لم يكونوا مسلمين قبل القرن السابع، وأنه لا يوجد دليل على الإسلام، أو محمد، قبل وصول “أمير حرب يدعى عبد الملك” إلى مسرح التاريخ.

وهو يقصد من ذلك الخليفة الأموي الخامس عبد الملك بن مروان (646 ـ 705)م، الذي يصفه بـ”الشرس والمتوحش والمحتل”، وما يؤكد على أن هذا ليس سوى قشرة علمية يتجلى عند ظهور كرونة في بداية البرنامج، حين يسألها هولاند “ما الذي نعرفه عن محمد؟”، فترد بحزم “القليل جدًا، نعرف أنه كان موجودًا، وكان نشطًا في مكان ما من المنطقة العربية، وأنه مرتبط بكتاب قام بتأليفه يدعى القرآن، وأشياء أخرى”.

وترتكز دعوى هولاند، التي قام أبو ديب بدحضها، على أنّ القرآن مُخترع قام به الخليفة عبد الملك بن مروان ليصنع لنفسه إمبراطورية تنافس إمبراطورية فارس والروم، وأنه لم يكن هنالك مُحمد، ولا قرآن. حيث سعى في برنامجه ذاك إلى جعل المشاهد يقف أمام الإسلام كظلام خاوٍ، أو كاختراع ليس له أيّ أساس في الواقع التاريخيّ.

فالإسلام لم يوجِد إمبراطورية للعرب، بل العرب هم من اختلقوا الإسلام ليخدم إمبراطوريتهم. ويقول أبو ديب إن هذه “الكاهنة” كوفئت بمنصب في مؤسسة متميزة هي معهد الدراسات المتقدمة في برينستون، بعد أن “تدربت بإتقان على فن التحامل والتحيز ضد العرب والمسلمين”.

الخطر في ذلك أنه لا ينتج معرفة، بل غشاوة من الارتباك والتشويش، ليس في أذهان الجمهور الغربي الذي كان شديد التحامل تجاه الإسلام على أي حال، بل حتى في أذهان المسلمين، فالبرنامج مليء بالمعلومات السلبية الموجهة إلى المشاهدين غير المسلمين ليجعلهم يصدقون أن الإسلام ليس دينًا حقيقيًا موجودًا، فقد جعله مجرد خرافة، وجعل الرسول محمد شخصًا من صنع الخيال. ومن أجل هذه الأسباب، وإزالة التشويش، وجد أبو ديب نفسه مدفوعًا، وأخذ على عاتقه مهمة كتابة هذا الكتاب لـ”كشف الجهل، ودحض التحامل والافتراءات حول الإسلام والقرآن ومحمد والعرب”.

وفي التفاتة ذكية يهديه إلى “العقل النقي والإيمان شبه الصوفي بالإسلام ووحدة الرسالات”. ويؤكد الكاتب أنه طول عمله تجنب دعم حججه بالاعتماد على التقاليد الشفهية للعرب والمسلمين، مقيدًا نفسه، رغم استثناءات قليلة، بالبرهان الداخلي المأخوذ من النص القرآني نفسه.

ويقول إنه كان في إمكانه أن يواجه هولاند وكرونة بسهولة أكبر بتقديم برهان مقتبس من السجلات التي يرويها العلماء العرب والمسلمون، ولكنه تقصد أن يمتنع عن ذلك، لأنه رغب في دحض الأفكار التي “يطرحها دجالو المعرفة والعلم بطريقة لا يرقى إليها الشك قدر الإمكان. لقد أردت أن أقابل هجماتهم وأفند ترهاتهم في نفس ساحة المعركة”.

وباعتبار أن هنالك صراعًا يمتد لعصور إلى الوراء، وسيستمر إلى المستقبل، لا بد أن يكون الرد بطريقة متأنية وهادفة، وبأدوات منهجية ومعرفية تسعى إلى فهم النص القرآني من خلال ما يمتلكه من بنية مُتماسكة، تستبعد كل الأفكار التي تسعى للنيل منه.

ومن ذلك يقف أبو ديب مطولًا عند قصة لوط التي وردت في القرآن في أكثر من سورة، مثل سورة القمر، وسورة الأعراف، وسورة الشعراء، وسورة النمل، وسورة هود، وسورة العنكبوت، وسورة التحريم. ويناقش أبو ديب رأي هولاند الذي يقول إن القرية دمرت من قبل إله العهد القديم، ولذا لا يمكن أن يكون النبي محمد هو المتكلم، والذي يخاطب أهل مكة، ولكنه كان شخصًا أتى من منطقة لوط، ويستنتج من ذلك حول الآية “إننا نعرف الآن أنها ألفت في هذا المكان، ونحن الآن نتساءل أين ألفت باقي الأجزاء من القرآن، ومن ألفها”.

ويبرهن أبو ديب على أن هولاند أخذ النصَّ حرفيًا من ترجمة غير دقيقة لآيات من القرآن، كي يستدل بها على أنَّ هنالك جزءًا من القرآن أُلِّف في مكان ما غير مكَّة. ويقول أبو ديب: “إنّ خطأ هولاند الذي لا يُغتَفَر لم يكن فقط استعماله ترجمة غير دقيقة للآيات، بل تشييده أيضًا على أساس تلك الترجمة عالمـَه الخياليّ الضّخم”، من خلال أخطاء في الترجمة، وأخطاء في التوظيف، وأخطاء في الفهم.

ويتوصل أبو ديب إلى أن كرونة وهولاند لم يحترما البحث والتحليل اللغويّ والتاريخيّ، عندما يتعاملان مع آيات لوط؛ فهما يلجَآن ببساطة إلى نسخة إنكليزية شعبيّة، ويقتبسانها: “تمرّون على أطلالها صباحًا وليلًا”، ثمّ يشيّدان تاريخًا كاملًا وخطيرًا، ويقدّمان على أساس هذه الترجمة إنكارًا لسجلّ تاريخيّ موجود.

ويبيِّن بأنّ القرآن لا يروي أبدًا أيّ قصةٍ كوحدة روائية مكتملة، ولكنَّه يروي نواحي من القصة في سياق معيَّن يتعلّق بالوظيفة الكليّة للنصّ، ولدور الوحدة الفرعية للقصّة في إغناء هذه الوظيفة “وأن القرآن يمتلك درجة عالية من التماسك والانتظام الذي كان من المستحيل تقريبًا توقّعه في نصّ مؤلَّف من قِبَل عدّة مؤلِّفين”.

كما أنّ الخطأ الآخر في فهم الآية يتمثل في الطريقة التي يعزل بها العبارة “وإنّكم لتمرّون عليهم…” عن السياق المباشر والسياق الكلّي اللذين تظهر فيهما. ومن الواضح بأنّ منهجيته العلمية والبحثية تحوي خللًا حتى على المستوى الابتدائيّ. ذلك أن قراءة الآيات عن لوط أكثر تعقيدًا، وعملية أكثر صعوبة بكثير مما يظنه هولاند وكرونة، ولا شك لدى الكاتب بأن مجموع القصص عن لوط في القرآن هو نتاج المخيلة ذاتها ونمط الكفاءة اللغوية عينها.

وحجته الأساسية هي أن الوحدات السردية الرئيسية المحددة لكل نسخة من القصة تتصل بمكان الحادثة والزمن الذي تم تلقي النص فيه، وتتصل بالوظيفة التي هدفت أن تؤديها.

يحاجج أبو ديب ضد ما يصفه بـ”الغرب المتخيل”، الذي يزعم هولاند أنه يتكلم ويقوم ببحثه عن منابت الإسلام، ويرفض من دون تحفظ افتراضه أن النموذج المتفوق من الفكر يتطابق مع ذلك الغرب غير المعرف وغير القابل للتعريف. وإن الغرض من وضعه الجاحظ وديكارت على الصفحة نفسها في مقدمة الكتاب بحسب الترتيب التاريخي الذي عاشا وعملا فيه هو جزئيًا لتبيان خطأ هذا النوع من العقليات التي يسيطر على الإنتاج الثقافي في كثير من البلدان في أوروبا والولايات المتحدة.

ويضع في آخر الكتاب عددًا من الملاحظات عن الدلالات البنيوية التي تثبت بأنَّ القرآن من مصدر واحد من حيث الأسلوب واللغة والأدوات المُستعملة، وليس كما يقول هولاند، وهذا يأتي على عكس العهد الجديد مثلًا، الذي يتضح من تحليله أنَّه نتاج عدد من المُؤلِّفين.

وبعيدًا عن الهدف المباشر للكتاب، وهو دحض خرافات كرونة وهولاند، فإنه يمكن اعتباره محاولة جديدة في قراءة النص القرآني قائمة على منهج بنيوي رصين، ويقدم في الوقت ذاته مرافعة متينة عن الإسلام والعرب والنبي محمد، وهو في كل الأحوال يشكل ذخيرة معرفية مهمة وجهدًا يستحق البناء عليه للرد على حملات التشويه التي تعرض لها الإسلام والعرب في العقدين الماضيين من خلال ربطهم بالإرهاب، وخاصة بعد ظهور حركات إرهابية تنسب نفسها إلى الإسلام.

في الختام، يمكن أن نعد هذا الكتاب جهدًا استثنائيًا لم يحظ بالاهتمام الكافي، فلم يحصل على الاهتمام الإعلامي الذي يسلط الضوء على ما جاء فيه من عمل بحثي رصين من قبل ناقد مرموق، ولذا بقي حبيس رفوف دار النشر التي نشرته في عمان، ووحدها المصادفة هي التي تقود إليه، في حين يستحق أن يوضع في الصدارة.