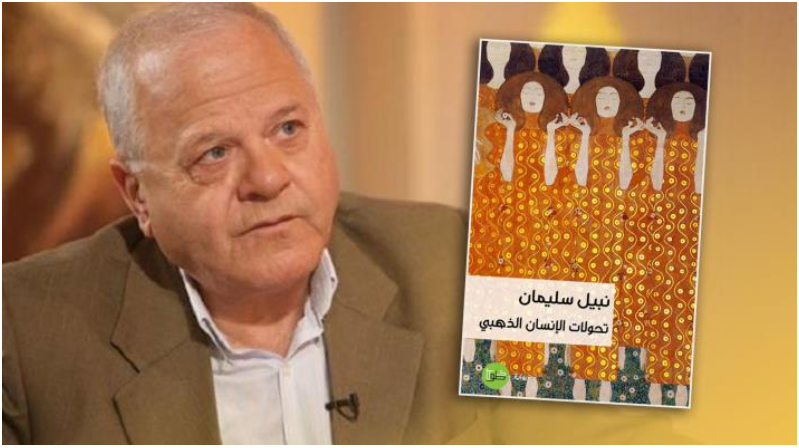

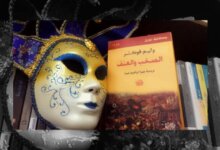

تحولات الراوي في قصة «اليتيم»

كلما تطورت معارفنا المنهجية والنظرية أمكننا قراءة النصوص القديمة قراءات تختلف عن تلك التي أنجزت بصددها في فترات سابقة. ولهذا نجد أنفسنا في كل زمان نقبل على إعادة النظر في القراءات القديمة، لنتوقف على حدودها وإكراهاتها، وما يمكن أن نتجاوزها به من رؤيات وتصورات جديدة إذا ما أحسنا امتلاك الكفاءات القرائية التي تطورت مع الزمن.

فهل يمكننا إعادة قراءة قصة «اليتيم» للمنفلوطي قراءة جديدة؟ أم أن المازني قال فيها الكلمة الفصل، ولم يبق لنا سوى التسليم بأن النصوص التي أُجهِز عليها قديما من قبل نقد «جاد» قال فيها كلمته، ولم يبق أي مسوغ لقراءتها أو تحليلها؟

لو كان الأمر على هذه الشاكلة لقلنا إن النصوص التي قرئت وحكم عليها نقديا، ليس أمامنا سوى تجاهلها ونسيانها، بل وعدم الرجوع إليها بقصد قراءاتها بله تحليلها. لكن إذا ما تطورت وسائل قراءتنا فعلا، فإننا سنجد أنفسنا قادرين على استكشاف ما في تلك النصوص القديمة من أشياء لم يتم الاهتمام بها، وتجاوز ما قيل فيها وعنها.

وهذا بعض ما وقفنا عليه في قراءتنا لتحليل المازني لتلك القصة. إن عدم تمييزه بين السارد والراوي، أدى بالناقد إلى إنجاز قراءة لا يمكننا في أحسن الأحوال سوى تأكيد أنها بنت زمانها. وإذا جاز لدينا تجاوز هذا فإننا نشير إلى أن بعض تزيداته في قراءته، وتقويله النص ما لم يقله، كانت بدورها وليدة عدم ذاك التمييز.

لقد توقف المازني أمام المسافة الفاصلة بين غرفة «المنفلوطي» وغرفة اليتيم، وقدرها بعيدة لكي ينتقد الكاتب. لكن النص بخلاف ذلك يؤكد لنا أن المسافة كانت قريبة جدا. إن الراوي كان يسمع حتى حشرجاته، وبعض أصواته التي تنم عن وجوده.

ويمكننا قول الشيء نفسه عن الحب الذي كان يكنه اليتيم لابنة عمه. فالنص واضح في إشارات متعددة إلى ذلك الحب المقدس أو الراهب بينهما. وهذا ما أنكره المازني لينبري بالحكم على النص بالتهافت والضعف. إن إعادة قراءة النصوص القديمة بمناهج وتصورات جديدة كفيلة بجعلنا نتوقف أمام العوائق الإبستيمولوجية التي حالت دون تحقيق القراءة الملائمة لنصوصنا في زمن سابق.

وتكمن أهمية هذا النوع من القراءات في تجاوز أنماط الوعي التي كانت تتحكم في قراءاتنا وتأويلاتنا في أزمنة لا علاقة لها بزماننا.

عندما عدت إلى قراءة قصة «اليتيم» للمنفلوطي في ضوء الملاحظات المقدمة تبين لي أنها قصة محكمة البناء، وتتوفر على مختلف مقومات بناء القصة كما كانت تكتب في زمانها ولقراء متصلين بزمانهم. وأن ساردها (المنفلوطي) كانت له رؤية سردية محددة، ومقاصد معينة توجهه إلى كتابة تجربة سردية لها ملامحها وجماليتها الخاصة.

ولعل هذه العناصر مجتمعة هي التي بوأت المنفلوطي مكانة خاصة في تاريخ السرد العربي في بدايات القرن العشرين.

انطلاقا من التمييز بين الراوي والسارد، أرى أن قصة «اليتيم» تتقدم إلينا من خلال ثلاثة أصوات سردية، وليس من خلال صوت السارد (الكاتب) كما كان يرى ذلك المازني وقراء عصره. تتوزع هذه الأصوات الثلاثة على بنيات خطاب القصة الثلاث في تطورها من البداية إلى النهاية.

تبدأ القصة بصوت الناظم الذي يؤطر القصة، متخذا مكانة الراوي ـ المبئر الذي يسرد وهو يرى اليتيم (موضوع التبئير) في حالات ضعفه وحزنه. وبعد التوقف على رصد تلك الحالات ينتهي الأمر إلى الانتقال إلى صوت الفاعل الخارجي عندما وصلت حالة اليتيم إلى اللحظة التي تستدعي التدخل، فقام الراوي بزيارة اليتيم وجلب الطبيب له، والدخول معه في حوار، بهدف التخفيف عنه، ومؤازرته في حالته المزرية.

لقد انتقلنا في البنية الأولى من الراوي الخارجي (الناظم) غير المشارك في القصة، إلى الراوي (الفاعل الخارجي) الذي سيصبح جزءا من القصة دون أن يكون متصلا بها، لأن دوره سيقتصر على نقل القصة من المبئر الخارجي إلى جعل موضوع التبئير (اليتيم)، ذات للسرد والتبئير معا. وبذلك يتحقق الانتقال إلى الصوت الثالث، وهو الفاعل الذاتي (اليتيم) الذي سيروي لنا قصته التي هو طرف فيها، ونتبين أسباب الحالة التي انتهى إليها، والمآل الذي ستؤول إليه حتى النهاية.

إن هذه الأصوات السردية الثلاثة تبين لنا التدرج في بناء الخطاب الذي يبدأ باستباق على مستوى الزمن، ثم ننتقل إلى الحاضر الذي كان يسجله لنا الناظم الخارجي عن بعد، بعد زيارة الراوي للبطل، ويكون هذا الانتقال معبرا إلى الماضي للتعرف عن الأسباب التي جعلت البطل يعيش الحالة المزرية التي كان عليها.

وبعد التعرف على قصة اليتيم، وحياته مع زوجة عمه، وطفولته مع ابنة عمه، وكيف كانت علاقتهما، إلى اللحظة التي تصر فيها الزوجة على إبعاد اليتيم عن ابنة عمه. هذا الإبعاد كان بمثابة اللحظة المفصلية في حياة اليتيم وابنة عمه، والذي أدى إلى عزلة اليتيم في الغرفة، وهنا نصل إلى ما كانت قد ابتدأت به القصة، ثم تتواصل الأحداث لنصل في النهاية إلى سماع خبر ابنة العم، ووفاة اليتيم بعدها. ويعود الناظم مرة أخرى لينهي القصة بتأكيد أنه نفذ الوصية التي أوصاه بها اليتيم.

إن التمفصلات السردية والخطابية للقصة تبين لنا أن السارد (المنفلوطي) بنى خطاب قصته بكيفية محكمة جعلتنا نتدرج من لحظة في حاضر السرد، إلى الماضي الذي دفع في اتجاه تحقيقه، عن طريق التعرف على أسبابه.

وبعد التعرف على ذلك الماضي، عاد بنا إلى الحاضر الذي أدى بدوره إلى نهاية القصة. إن الانتقال من الناظم إلى الفاعل الخارجي إلى الفاعل الذاتي جعلنا نتعرف على القصة من خلال خطاب يتقدم إلينا من خلال ثلاثة أصوات تنقلنا من ضمير المتكلم الذي اضطلع به الناظم، ليبرر لنا بذلك إمكانية انتقاله من راو خارجي (ناظم) إلى فاعل (مشارك في القصة) من خلال محاولته مساعدة البطل، وفي الوقت نفسه، عبر دفعه اليتيم إلى سرد قصته، والكشف عن أسباب الحالة التي كان عليها.

وفي هذه اللحظة كان الحوار بين الفاعلين معا، بحيث صار موضوع التبئير في البداية راويا، ومن كان ذاتا للتبئير مرويا له. وبعد التعرف على مصير الشخصية من خلال ما أخبر به الطبيب، نتبين أن الموت يتربص بالبطل الذي أوصى الراوي بدفنه مع ابنة عمه.

إن موضوع القصة ليس من التفاهة التي توقف عليها المازني، وقدمه بسخرية مريرة. إن السارد، وهو يخطط لكتابة نصوص قصصية عن الحزن والعبرات التي هي عنوان مصائر شخصيات تعيش واقعا مزريا (التمايز بين الأغنياء والفقراء، ضغط الحياة اليومية) استقاه السارد من العشق العذري، وبنى عليه قصته لتأكيد أن الروابط الإنسانية التي كانت تجمع بين العم والزوجة، واليتيم وابنة عمه، حين جاء تصرف الزوجة لإبعاد طرف منها، وقطع الصلة بين مكوناتها لا يمكن أن يؤدي إلا إلى المأساة: انتقال اليتيم للعيش في سكن متواضع، وعجزه عن أداء مصاريف الدراسة، ومرض ابنة العم التي كانت ترى في ابن عمها جزءا من حياتها. ولذلك كان موت العشيقين إعلانا لرفض سلوك اجتماعي لا إنساني.

إن حياة النصوص القديمة لا توجد إلا في القراءات الجديدة والمتجددة.