“ليس سهلا أن يُصبح المرء شاعراً”

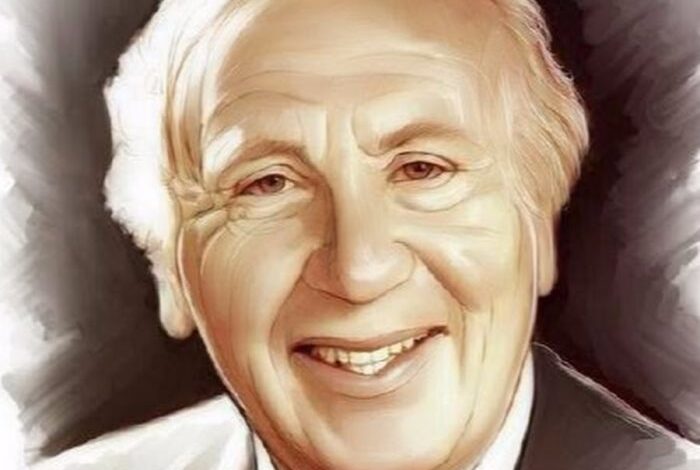

في هذا اليوم الثلاثين من شهر نيسان من عام ألفين وعشرين يكون قد مضى على رحيل نزار قباني اثنان وعشرون عاما، لكنه ما زال مقروءا، حاضرا، مشعّاً، مالئ الدنيا وشاغل الناس فعلا لا مجرد جملة عابرة تقال في الذكرى التي لم تكن عابرة.

إنه من زمرة هؤلاء الشعراء النادرين الكبار الذين حفروا أسماءهم في الوجدان الجمعي بقصائد وتعابير لن تُنسى. إنه ما زال زعيم جمهورية الشعر الأول بلا منازع في الوطن العربي، ولم تستطع كثرة الأسماء الشعرية الحاضرة على الساحة أن تزحزح تلك المكانة المرموقة للشاعر الدمشقيّ الأنيق. إنه ما زال الأكثر ألقا وإشعاعا لدى الأجيال كافة، منذ الجيل الذي عاصره وحتى الجيل الجديد الذي لم يعرف نزارا إلا في الشعر والموسيقى والأغاني، فما من عربيّ إلا وقد مرّ في نهر نزار، فإما أن يغتسل بمياهه، وإما أن يشرب منها ولو غُرفة واحدة بعقله وحسه، وإما أن يكتفي بالمتعة الخالصة لوجه الفن. إن نزارا شاعر، وليس كأيّ شاعر على الإطلاق.

ربما يبدو الأمر مبالغا فيه. لا أظن ذلك، إذ إن نزارا حيّ بأشعاره الغزلية التي نقلت القصيدة الغزلية من مثاليتها العذرية الموهومة إلى واقعية الغزل الحسيّ وأبجديات اللغة الشعبية في التعبير عن الحب الإنساني المعيش بين الحبيبين. إنه يعبر عن الحب حادا، وشاخصا، وعاريا طازجا كما هو دون مواربة أو مجاز أو استعارات. حتى تلك الصور الشعرية لم تكن فائضا مجازيا تشبيهيا للعرض البلاغي المكمل للشعرية النزارية، بل إنه كان تجسيد يحس به الشاعر فينقل تلك “المجازات” إلى واقعيتها الحقيقية كما يعيشها هو، ويعيشها معه ملايين القراء.

بعد اثنين وعشرين عاما من رحيل نزار قباني لم تبق أشعاره الغزلية فقط، بل أشعاره السياسية أيضا، فما زالت في البال وعلى الألسنة قصائد مثل “خبز وحشيش وقمر” و”من قتل مدرّس التاريخ؟” و”متى يعلنون وفاة العرب؟” و”هوامش على دفتر النكسة”، ناهيك عن قصيدته الخالدة “بلقيس” التي جمعت كل نزار العاطفي والثائر الغاضب في متن نص واحد عابر للزمن ما زال يسائل الوعي العربي العام والفكر والعقلية السياسية، ويضعهم أمام ضعفهم وهوانهم وغربتهم واغترابهم، وغرقهم في الوهم حتى الأذنين.

شخّصت تلك القصائد السياسية وغيرها الكثير الحالة العربية، ليس فقط بعين الشاعر الغاضب، بل أيضا ببصيرة الناقد والمثقف والرائي. وربما ظلم نزارٌ الغزليّ نزارا السياسي عبر مسيرته الممتدة لأكثر من خمسين عاماً، فلا يُذكر نزار إلا وتُذكر المرأة وأشياؤها، حتى تم حصر الشاعر في لقب “شاعر المرأة”، ويندر جدا أن يذكر الجانب السياسي للشاعر نزار قباني إلا في الدوائر الأكاديمية والبحث العلمي. ربما صار على أفراد جمهورية نزار الشعرية أن يعيدوا الاعتبار لنزار السياسي، ويُنهِضوه من رقدته، فقصائده السياسية ما زالت قادرة على التحرش بالحاكم العربي والديكتاتور العربي والعقل الرجعي العربي، فكل شيء هو هو لم يتغير ولم يتبدل، فمنذ ولد النظام العربي بمؤسساته كافة لم يتطور في أفيائه فكر، ولم يتقدم في جنباته إبداع، بل لقد ترعرت القبلية أكثر وأكلت في طريقها نباتات التقدم العربية وداستها باسطير الرجعية وقصّت أيديها الآثمة أجنحت كل الطيور المغردة، وظل العالم العربي غارقا في عتمته على الرغم من “عصر الكاز” الذي ملأ العالم نورا وضياء ورفعة وتقدما ومدنية متطورة إلا أنه أغرق العالم العربي بالجنس والحشيش والغيبيات والتخلف والمرض والانحطاط الفكري والتردي الاقتصادي والعدمية السياسية. بل إنني أرى أن نرارا السياسي اليوم أكثر ملاءمة من عهد الستينيات والسبعينيات وحتى التسعينيات، لما أصبحنا عليه من تشرذم وقتل واستباحة، بل لقد عدنا إلى الصحراء، لا زاد معنا ولا ماء، ولا بوصلة ترشدنا إلى طريق الخلاص.

لقد بقي نزار قباني حتى آخر أيام حياته وهو في المشفى وفيّا لأفكاره تلك، ولشعره، ولجمهوريته التي صار فيها شاعرا للملايين وناطقا باسمها، وتشهد على ذلك قصائده الأخيرة التي كتبها في فترة المرض، وجمعت في ديوان “أبجدية الياسمين” ونشر بعد وفاته بعشر سنوات عام 2008.

لقد حافظ أولاد نزار قباني الذين أصدروا الديوان على أن تظل القصائد بخط يد الشاعر، لعل ذلك مدعاة لأن يكون الشاعر أقرب إلى محبيه ليروا شيئا خصوصيا مميزا من نزار قباني، فثمة فارق كبير بين شعر الشاعر بخط يده وبين شعره بالخط المطبوع، فالخط المطبوع خط محايد، غير خاص بشاعر أو أديب، إنما المعوّل عليه في الخصوصية هو خط يده، هذا الخط الذي لا يتوافق مع أي خط يد آخر. إنه على ذلك يشبه البصمة. إن ذلك أيضا يمنح تلك القصائد قربا نفسيا بين شاعرها وقارئها.

عدا أن لهذا الديوان أهمية نقدية لأصحاب مذهب النقد التكويني الذي يعمل على مسودات القصائد والتعديلات وكل تلك الأمور التي تساهم في ولادة الشعر ومراحل تلك الولادة. هذه الإشارة تبدو مهمة من ناحية أخرى أكثر دلالة هنا من الناحية النقدية وهي ما تحمله من رسالة وجدانية فكأنها مصافحة للجماهير التي قرأت قصائد هذا الكتاب وتفاعلت معها.

تبدو صورة نزار قباني في الديوان هي هي، شاعرا ومثقفا وإنسانا، كما عهدها سكان جمهوريته الشعرية، إنه نزار في وطنياته، وسياسياته، كما هو في غزلياته، يُقدم نفسه للقراء ليقول لهم إنه حتى آخر العمر لم يُسقط الريشة من يده، وظلّ متصلا مع آلهة الشعر، توحي إليه، وتصنع بين يديه جواهر الشاعر الذي لا يموت.

إن نزار قباني بعد خمسين عاما من صنعة الكتابة يدرك معنى الشعر، ولذلك “ليس من السهل أن يصبح المرءُ شاعرْ”. لا يقول نزار هذا الشطر من الشعر بدافع الغرور أو التعالي الأجوف، وإنما يبلور حقيقة كابدها على مدار نصف قرن، كان الشعر مصباحه الوحيد ومرشده الأكيد. إنها حكمة الشعر الثمينة، وما قالته ربة الشعر لأحد رسلها النادرين، خلاصة يصل إليها بالمكابدة والمران والمعايشة بعد هذا العمر الطويل من الكتابة، وهي رسالة لكل من قال عن نفسه أنه “شاعر”، فليمنح لنفسه قليلا من الصبر، ومزيدا من التأمل وليقرأ على مهلٍ:

أنزفُ الشعرَ منذُ خمسين عاماً

ليس سهلاً أن يصبح المرءُ شاعرْ

هذه مهنة المجانين في الأرضِ

وطعم الجنونِ طعم باهرْ

المواويل في دمائيَ تجري

فإلى أين من دمي سأهاجرْ

إنني أنزف الحقيقةَ نزفاً

مثلما تنزف الدموعَ المحاجرْ

رحم الله نزار قباني، الشاعر والمثقف والإنسان، عاشق الياسمين والأبجدية، مجدّد حضارة المرأة وصاحب الثورية الشعرية والسياسية بأسمى معانيها وأجلّ أفكارها.