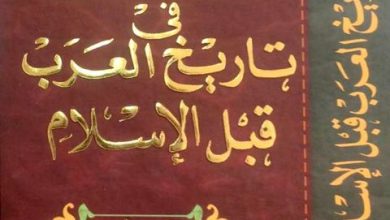

مملكة حضرموت: التاريخ المفقود لحضارة العطور والملوك في جنوب الجزيرة العربية

تُعد مملكة حضرموت من أبرز الممالك القديمة التي ازدهرت في جنوب الجزيرة العربية، وهي حضارة ضاربة في عمق التاريخ، لكنها لم تحظَ بنفس القدر من التوثيق والدراسة كجاراتها مثل سبأ وحمير وقتبان. انطلقت حضرموت من واديها الشهير الذي يحمل الاسم نفسه، واستمرت كمملكة مستقلة لنحو ألف عام قبل أن تضمها حمير إلى مملكتها في نهاية القرن الثالث الميلادي.

- الموقع الجغرافي والعاصمة

نشأت مملكة حضرموت في أقصى شرق الممالك العربية الجنوبية، وتمركزت حول وادي حضرموت ووادي المسيلة، مشرفة على المحيط الهندي من الشرق والجنوب. أما عاصمتها السياسية والتجارية فكانت مدينة “شبوة” القديمة، والتي اشتهرت بموقعها الاستراتيجي كنقطة انطلاق لـ”طريق البخور” الذي امتد حتى غزة على البحر الأبيض المتوسط.

- تاريخ حضرموت: من التحالف إلى الاستقلال

يُعتقد أن حضرموت ظهرت كمملكة مستقلة في القرن السابع قبل الميلاد، وكانت في البداية متحالفة مع مملكة قتبان في وجه الهيمنة السبئية. إلا أنها خضعت لاحقا لسبأ حتى تمكنت من استعادة استقلالها في القرن الخامس قبل الميلاد، لتصبح أحد المراكز السياسية القوية في جنوب الجزيرة.

شهدت حضرموت خلال القرنين الرابع والثاني قبل الميلاد فترة من الازدهار السياسي والعسكري، حيث انضمت لتحالفات إقليمية ضد سبأ، وأسست وجودا تجاريا بارزا عبر موانئها على المحيط الهندي، لا سيما “قنا” (بئر علي) و”سمهرم” (خور روري في سلطنة عُمان الحالية).

- الاقتصاد والتجارة: العطور واللبان في قلب القوة الحضرمية

اشتهرت حضرموت بتجارتها المربحة، خاصة في مجال اللبان والمرّ والعطور النادرة التي كانت تُزرع وتُصدّر من ظفار، لتصل إلى الأسواق العالمية عبر قوافل تمر بشبوة وقنا وسمهرم. وقد ساهمت هذه التجارة في إثراء خزائن المملكة، خاصة مع دورها الوسيط في “طريق البخور”، الذي ربط بين جنوب الجزيرة وشمالها وحتى البحر المتوسط.

اعتمدت حضرموت على الزراعة المعتمدة على تقنيات متطورة للري بالسيول والآبار، إلى جانب اعتمادها على نظام مالي متقدم، حيث سكّت عملات خاصة بها متأثرة بالطراز اليوناني ثم الروماني.

- الديانة والمعتقدات: أبناء الإله “سيان”

مارس الحضرميون ديانة تعددية، وكان “عثتر” كبير آلهتهم، لكن الإله الراعي للمملكة كان إله القمر “سيان”، وهو ما جعل أهل حضرموت يطلقون على أنفسهم لقب “أبناء سيان”. مارسوا طقوسا دينية تُشابه جيرانهم، مثل تقديم العشور، وإقامة المآدب الطقسية، وتكريس الأفراد للآلهة. وكانت الكاهنات حاضرات في الحياة الاجتماعية والدينية، وتولين مهام تحكيمية في النزاعات الأسرية.

واشتهرت المملكة بطقس “الصيد المقدس” الذي مارسه الملوك كوسيلة دينية لجلب المطر والخصب، وهو تقليد استمر حتى العصور المتأخرة بحسب الروايات الشعبية.

- الثقافة والمعمار: مدينة الأبراج والقصور

تميزت شبوة العاصمة بطراز معماري فريد؛ فقد شيد فيها قصر ملكي شاهق مكوّن من ستة طوابق، مدعّم بعوارض خشبية ضخمة تُشبه في تركيبها الأساليب الهندسية الحديثة. كما بُنيت الجدران من الطوب المحروق ووضعت وفق أنظمة دعم هندسي متقنة.

كما ترك الحضرميون آثارا واضحة في فنون النحت والعمارة واللغة، حيث تحدثوا “اللغة الحضرمية“، وهي فرع من اللغة العربية الجنوبية القديمة، وتركوا لنا نقوشا ونصوصا ثمينة توثق حياتهم السياسية والدينية.

- الاندماج والزوال السياسي

انتهى الوجود السياسي المستقل لحضرموت حوالي عام 290 ميلادية، عندما غزاها الملك الحميري شمر يهرعش وضمها إلى مملكته الواسعة، وأعلن نفسه ملكا على “سبأ وذو ريدان وحضرموت ويمنة”، في توحيدٍ نادر لممالك الجنوب العربي القديم.

- خلاصة

رغم قلة المصادر، تكشف مملكة حضرموت عن حضارة غنية تجاريا ودينيا وثقافيا، كانت في قلب طرق التجارة العالمية، وأسهمت في بناء هوية جنوب الجزيرة العربية قبل الإسلام. وهي تستحق اهتماما علميا أوسع، لإحياء إرثها وإبراز دورها التاريخي الفريد.