العقلانية والدين عند كانط

ترجعُ مكانةُ إيمانويل كانط بين فلاسفةِ العصرِ الحديثِ إلى أنّه -كما يقولُ عن نفسِهِ – استطاعَ تحقيقَ ثورةٍ كوبرنيكيةٍ في الفلسفةِ؛ فكما حوّلَ كوبيرنكوس مركزَ المجموعةِ الشمسيةِ من الأرضِ إلى الشمسِ، فقد حوّلَ إيمانويل كانط نقطة ارتكازِ الفلسفةِ من الأسئلةِ الميتافيزيقيةِ عن طبيعةِ الواقعِ إلى طبيعةِ العقلِ.

فقد أخبَرَنا أنّ هذا العالم الذي نُحسُّهُ هو نتيجةُ (العالم المحيطِ مضافًا إلى عقولِنا). وبالتالي فإنّ عقولَنا هي المكوّنُ لكلّ خِبراتِنا الحسّيةِ والمعرفيّة في هذا العالَم. لقد أصبَحَت المعرفةُ بعدَ كانط تجرِبةً ذاتيةً تعتمدُ على قُدُرات عقلِ المتلقّي للتّجرِبَةِ الحسّيةِ وليست تجرِبةً مطلقةً.

بهذه الفكرةِ استطاعَ إيمانويل كانط توحيدَ المدرستَينِ العقليةِ والتجريبيةِ بعدَ صراعٍ فكريٍ استمرَّ لِما يزيدُ عن 100 عام. فالمدرسةُ العقليةُ – من أهمّ روّادها ديكارت وسبينوزا وليبنتز – أرادت إثباتَ كلِّ شئٍ بالعقل، بدايةً من الأحداثِ البسيطةِ التي نمرّ بها يوميًا وحتّى الأفكار اللاهوتية كوجودِ إلهٍ، وحريّةِ الإرادةِ، وخلودِ الروحِ.

أما المدرسةُ التجريبيةُ – من أهمِّ روّادِها لوك وهيوم – فقالت أنّ العقلَ البشريَّ ما هو إلا كوبٌ فارغُ يمتلئ بالأفكار عند تعرّضِ الإنسانِ للتّجاربِ الحسّيّةِ؛ وبالتالي فالتّجربةُ هي المصدرُ المعرفيُّ الوحيدُ وبها نستطيعُ إثباتَ كلِّ شيءٍ حتى وجودِ اللهِ.

ووصلَ هذا الاتجاهُ لقمّتِهِ عندَ هيوم في صورةِ حالةٍ كاملةٍ من الشّكِّ في قانونِ السببيةِ لأنّ السببيةَ لا يمكن الاستدلالُ عليها بالتجربةِ، لأنّ التجربةَ قائمةٌ على السببيةِ بالأساس، وهذا استدلالٌ دائريٌّ خاطئٌ منطقيًا.

كما أنّ التجربة تُظهِرُ لنا أنّ الأحداثَ تتابعُ، والتتابعُ بين حدثَينِ لا يُثبتُ ضرورةَ التتابعِ بينهُما في كلِّ مرّةٍ. فمثلًا تتابُعُ شروقِ الشمسِ وغروبِها لا تنتُجُ عنهُ ضرورةُ حدوثِ ذلك كلَّ مرّةٍ.

فالنتيجةُ التي توصَّلَ إليها هيوم من أنّ السببيةَ ليس لها أساسٌ تستندُ عليه كان يهدّدُ بانهيارِ قوانينَ العلمِ القائمةِ على السببيةِ. ويقول كانط أنّ هيوم أيقظَهُ من “سباتِهِ الدوغمائيّ” وجَعَلَهُ يفكّرُ في حلٍّ لتلكَ المعضلةِ الخطيرةِ. كيف نستدلُّ على فكرةٍ كالسببيةِ بعيدًا عن التجربةِ الحسيّةِ؟ بل والأهمّ، كيف نوفّقُ بين العقلِ والتجربةِ الحسيّةِ في اكتسابِ المعرفةِ؟

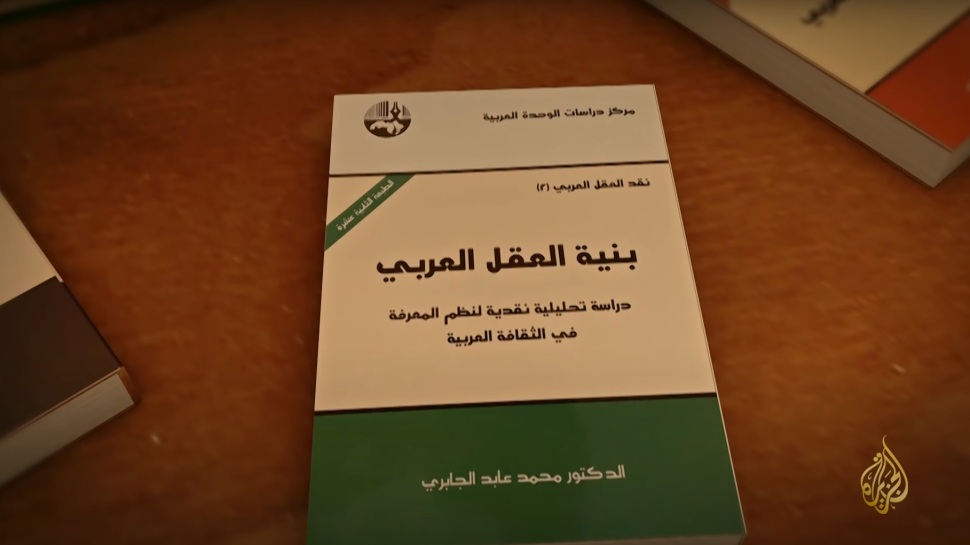

ظلّ إيمانويل كانط لمدّةِ أحد عشر عامًا يفكّرُ في تلك المسألةِ، حتى استطاعَ في كتابِهِ الشهيرِ “نقدُ العقلِ المحضِ” أن يحُلَّ الإشكاليةَ بتوصُّلِهِ إلى وجودِ مبادئَ عقليةٍ مستقلّةٍ تمامًا عن الحسِّ من مثلِ السببيةِ، والتفريقِ بين الجمعِ والمفردِ، والأفكارِ المنطقيةِ: كالضرورةِ، والإمكانِ، والاستحالةِ وغيرها. لكنّها تظلُّ خاويةً بدون المدخلاتِ الحسّيّةِ.

فإذا استقبلَ العقلُ المدخلاتِ الحسيةِ وقامَ بمعالجتِها داخلَ قوالبِ المبادئِ العقليةِ، تتحوّلُ تلك المدخلاتُ لمعرفةٍ في صورةِ استعيابِ التجربةِ الحسيةِ التي نمرُّ بها، مثل علاقةِ عمليةِ الجمعِ بمدخلاتِها من الأرقام. فإنّ عمليةَ الجمعِ تظلّ مجرّد مبدأٍ خاوٍ (+)، حتى يستقبلَ العقلُ المدخلاتِ مثلَ الأرقامِ التي سيجمعُها (7+5) وعندها يعطي ناتجًا لتلك العمليةِ (12).

وقد لخّصَها كانط قائلًا: “إنّ المدخلاتِ الحسيةِ بدون المبادئِ العقليةِ هي شيءٌ خارجُ الوصفِ والتحديد، والمبادئُ العقليةُ بدون المدخلاتِ الحسيةِ ليس لها معنى”.

وبالتالي كلُّ ما هو خارجُ التجربةِ الحسيةِ هو خارجُ نطاقِ العقلِ مثلَ الأطروحاتِ الميتافيزيقيةِ؛ لأنّ العقلَ لن يستطيعَ معالجَتِهِ ولن يستطيعَ استخلاصَ أيّ معرفةٍ صحيحةٍ منه.

وقد نُشر ذلك الكتاب عام 1781، ويُعتبر واحدًا من أهمِّ أعمالِ الفلسفةِ حتى الآن. كان الكتاب ممّا يقارب الـ 800 صفحةٍ ومكتوبًا بلغةٍ صعبةٍ مستعملًا مصطلحاتٍ فلسفيةٍ معقّدة، وبالتالي فلم يُلقِ اهتمامًا كبيرًا عند نشرِه.

وفي عام 1783 نَشَر الفيلسوف الألمانيّ فريدريك ياكوبي رسائلَ متداولةً بينَه وبينَ الكاتبِ المسرحيِّ ليسنج – المتوفّي عام 1780- متّهمًا إياه بأنّه كان من معتنقِي مذهبِ سبينوزا القائلِ بوحدةِ الوجودِ، وأنّ الإيمان بذلك المذهب هو نتيجةُ العقلانيةِ التي تؤدّي للماديةِ ثمّ إلى الإلحادِ، وأنّ الطريقَ الوحيدَ للإيمانِ هو اللاعقلانيةُ. وانتشرَ هذا الهجومُ على العقلانيةِ الوليدةِ كالنارِ في الهشيمِ في أنحاءِ الإمبراطوريةِ وعُرِف باسمِ “جدالِ وحدةِ الوجودِ”.

وذلك ما دعا الفيلسوفَ الألمانيَّ موسى ميندلسهن للرّدِّ عليهِ بأنّه لا يوجدُ فرقٌ بين وحدةِ الوجودِ والربوبيةِ لأنّ الفكرتينِ قائمتينِ على الإيمانِ بفكرةٍ تتخطّى حدودَ الماديةِ وتقتربانِ من الألوهيةِ بدرجاتٍ مختلفةٍ، وبالتالي فالعقلانيةُ تؤدي للتدين. ولكن لم تُحسَم القضيةُ بل أخذت تزدادُ بين الفلاسفةِ ورجالِ الدينِ، وتبلورَ الإشكالُ في التالي:

هل العقلانيةُ تعادي الدينَ وترفُضُه؟ (ياكوبي) أم تؤدي لأنواعٍ مختلفةٍ من المعتقداتِ التي يمكن اعتبارُها أديانًا؟ (ميندلسهن).

ظلت القضية تشغل المجتمع الألماني حتى عام 1786، عندما قام الفيلسوف كارل راينولد بكتابة رسائل شهرية فى مجلة ألمانية معتمدًا على كتابِ كانط “نقد العقل المحض” وفلسفتِهِ؛ بأنّ كلّ ما هو خارجُ التجربةِ الحسيةِ لا يستطيعُ العقلُ أن يدركَه وتلك هي حدودُ العقل.

فقضايا مثلَ وجودِ الله، وماهيتِه، وحريةِ الإرادةِ، وخلودِ الروحِ، وغيرِها من القضايا الميتافيزقيةِ لا يمكن التعاملُ معها بالعقل. فأيّ محاولةٍ للعقلِ في سبرِ أغوارِها تصل به للتناقض؛ فلا يستطيع إنسانٌ تقديمَ برهانٍ مطلقٍ سواءٌ بالإيجابِ أو بالنفي مما جعل إيمانويل كانط في كتابِهِ ينتقدُ كلّ الأدلةِ العقليةِ على وجودِ الله.

وبالتالي فإنّ فكرةَ وحدةِ الوجود هي فكرةٌ مغرقةٌ في عقلانيةٍ خاطئةٍ تخطّت حدودَها فتاهت عن الحقّ؛ لأنّ إدراكَ الحقيقةِ العُليا وطبيعةِ الإلهِ هو إدراكٌ يقعُ خارجَ نطاقِ الحواسِّ وبالتالي خارجَ نطاقِ العقلِ والمعرفةِ، وأيُّ تصوراتٍ من تلك النوعيةِ أساسُها العقلُ ستؤدي لتناقضات. (إجابة سؤال ميندلسهن)

لكنّ كانط شقَّ طريقًا آخرًا غيرَ العقلِ – الذي أثبتَ قصورَهُ – لإثباتِ القضايا الميتافيزيقيةِ السابقةِ وهو طريقُ إرادةِ تنفيذِ القوانينِ الأخلاقيةِ التي بداخلِ كلِّ إنسانٍ.

كان استدلالُ إيمانويل كانط كما يلي:

أ: القوانينُ الأخلاقيةُ تستلزمُ حريةَ الإرادةِ في التصرّفِ بتطبيقِها أو إهمالِها.

ب: فما الفائدةُ التي تعودُ على الإنسانِ بتطبيقِها إذا تساوى جزاءُ تطبيقِها مع إهمالِها؟

أ: لابدّ من ثوابٍ للإنسانِ حتى يكون الاختيارُ دائمًا لتطبيقِ القانونِ الأخلاقيِّ، لكي يكون اختيارًا عقلانيًّا.

ب: فما هو أكبرُ ثوابٍ قد يحصُلُ عليه الإنسان؟

أ: أكبرُ ثوابٍ هو سعادةُ الإنسانِ في حياته.

ب: لكنّ السعادةَ غائبةٌ عن أهلِ الفضيلةِ في عالمِنا وإذا حدثت فهي للحظاتٍ قليلةٍ.

أ: لابدّ من وجودِ عالمٍ آخرٍ تتحقّق فيه السعادة.

ب: ما الذي يضمَنُ تلك السعادةَ الأخروية؟

أ: الله، لأنه خيرٌ مطلَقٌ، فهو واضعُ القانونِ الأخلاقيِّ الخيّرِ في داخلِنا.

وكما نرى فهذا طريقٌ للإيمانِ نابعٌ من أنّ وجودَ تلك الأفكارِ الميتافيزيقيةِ ضروريةٌ لاختياراتِنا العقلانيةِ باتّباعِ القانونِ الأخلاقيِّ داخلِنا.

ولكنّه في نفسِ الوقتِ، بعيدٌ عن التجربةِ الحسيةِ وقصورِ العقلِ عن تصوّرِ المطلقات. وبالتالي فاستعمالُ العقلِ مع إدراكِ حدودِهِ المعرفيةِ يصلُ بنا للدّينِ في إطارٍ من العقلانيةِ بعيدًا عن الخرافات (إجابة سؤال ياكوبى).

وبهذا شقّتِ فلسفةُ إيمانويل كانط طريقًا ثالثًا يدعو للعقلانية والدين معًا، وبين ليلةٍ وضحاها، أصبحَ كتابُ كانط هو منقذُ العقلانيةِ الألمانيةِ على يدِ راينولد، وأصبحَ كتابُه هو “إنجيل العقلانية” كما وَصَفه راينولد.

ممّا جَعَل كانط يُصدرُ طبعةً ثانيةً منقّحةً من كتابِهِ الشهيرِ عام 1787. وتلكّ كانت بذرةُ نموِّ العقلانيةِ من عِقالِها بعد حلِّ إشكاليتِها مع الدين.

يقول فتحي المسكيني في مقدمةِ ترجمتِهِ لكتابِ إيمانويل كانط “الدينُ في حدودِ مجرّدِ العقلِ”:

“إنّ الإنسانَ غالبًا ما يعرفُ كيف يفعلُ في حياتِهِ لكنّه لا يعرفُ لأجلِ ماذا يجبُ عليه أن يفعل.

هو يشعرُ على الدّوام بحاجته إلى غايةٍ ما، تكون هي غايةُ الغايات التي يجعلها نُصبَ عينيهِ في كلِّ وجودٍ له على الأرض، غايةٌ تمكّنه من أن يعثر على الخيطِ الرّفيعِ الذي يربط بين أن يفعلَ ما يجب عليه، وبين نتيجةِ ذلك الواجب، أي أن يكون سعيدًا بوجهٍ ما.

ولكن لأنّ الأخلاقَ لا تساعدنا إلاّ على الشّطرِ الأوّلِ، فإنّ الإنسانَ محتاجٌ إلى فكرةٍ من نوعٍ آخر، تلبّي حاجتَنا الطبيعيّةِ لأن نفكّر بالنّسبة إلى كلِّ نشاطاتِنا برمّتِها في أيّةِ غايةٍ يمكن أن يتمّ تبريرُها من طرف العقل.

ثمّ يصرّح كانط دونما مواربةٍ: “إنّ الأخلاقَ إنّما تقودُ على نحوٍ لابدّ منه إلى الدّين، وعبر ذلك هي تتوسّعُ إلى حدِّ مشرّعٍ خَلْقيٍّ… في إرادته تكمن تلك الغايةُ النهائيّةُ (لخلقِ العالم)”.

علي رضا / باحث مهتم بالفلسفة التحليلية والمنطق

نقلا عن موقع “المحطة”.