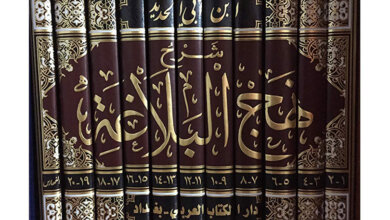

الرَّهْطُورِيقَا (Rhétorique): من البلاغة القديمة إلى علم الخطاب الحديث

Rhétorique

تُعدّ الرَّهْطُورِيقَا (Rhétorique) من أقدم المفاهيم الفكرية في التراث الإنساني، وهي الجسر الذي يربط بين اللغة والفكر والتأثير. منذ نشأتها في بلاد الإغريق حتى تحوّلها إلى علمٍ متداخل الحقول في العصر الحديث، ظل هذا المفهوم يثير جدلا بين الفلاسفة واللغويين والنقاد حول وظيفته وحدوده:

هل هي فنّ الإقناع؟ أم علم للخطاب؟ أم طريقة في بناء المعنى؟

هذه المقالة تحاول الإجابة عبر تتبّع تطور الرهطوريقا من البلاغة الكلاسيكية إلى البلاغة الجديدة (Nouvelle Rhétorique)، مرورا بالتحول السيميائي الذي أعاد إحياءها في القرن العشرين.

1. الجذور الإغريقية: فنّ الإقناع عند أرسطو وسقراط

ظهر مصطلح Rhétorikê في اليونان القديمة، وكان يدل على فنّ الخطابة والإقناع في المجال العمومي والسياسي.

في فن الخطابة (Aristotle, Rhetoric)، حدّد أرسطو عناصرها الثلاثة الشهيرة:

- الإثوس (Ethos): صورة المتكلّم وثقته.

- الباتوس (Pathos): التأثير في وجدان المتلقي.

- اللوغوس (Logos): منطق الحجة وبنيتها العقلية.

بهذا الفهم، لم تكن الرهطوريقا مجرد مهارة لغوية، بل منهجا للتأثير في الرأي العام وصناعة القرار. وقد ظلت هذه الصورة مهيمنة في الفكر الغربي حتى العصور الوسطى. Aristotle, Rhetoric – Perseus Digital Library.

2. من البلاغة المدرسية إلى البلاغة الإنسانية في عصر النهضة

مع انتقال الفكر إلى روما، أصبحت الرهطوريقا جزءا من الفنون الحرة الخمس. وقد قدّم شيشرون (Cicéron) وكوينتيليان (Quintilien) أعمالا تنظيرية جعلت من البلاغة أداة لتكوين المواطن المثقف والخطيب المثالي.

وفي عصر النهضة الأوروبية، عادت الرهطوريقا إلى الصدارة ضمن مشروع الإنسانيات (Humanisme)، حيث رُبطت بالثقافة والكتابة الأدبية، لا بالمنطق وحده. وكانت وظيفة البلاغة هنا جمالية وأخلاقية: أي بناء الذات عبر اللغة. Cicero, De Oratore.

3. الرهطوريقا في الفكر الحديث: من الانحسار إلى التجديد

عرف القرن السابع عشر تراجعا في مكانة الرهطوريقا أمام صعود العقلانية الديكارتية، التي رأت في البلاغة انفعالا لا علما. لكن منذ خمسينيات القرن العشرين، عاد الاهتمام بالرهطوريقا بقوة في سياق ما سُمّي بـ البلاغة الجديدة (Nouvelle Rhétorique)، بفضل أعمال بيرلمان (Perelman) وتيتيكا (Olbrechts-Tyteca)، اللذين أعادا تعريف البلاغة بوصفها نظرية في الحجاج العقلي والأخلاقي، أي في كيفيّة إقناع المتلقي بالعقل لا بالمغالطة.

«البلاغة لم تعد فنًّا للإغواء، بل أصبحت منطقًا للحُجَّة.»

(بيرلمان وأولبريختس-تيتيكا، 1958)

4. الرهطوريقا البنيوية والسيميائية: الثورة العلمية مع Groupe µ

في أواخر الستينيات، أعادت جماعة Groupe µ بجامعة لييج البلجيكية صياغة الرهطوريقا ضمن إطار لساني وسيميائي.

في كتابهم «Rhétorique générale» (1970)، حوّلوا البلاغة من فنّ وصفي إلى علم تحليلي للبنى الشكلية التي تُحدث الأثر البلاغي في النص أو الصورة.

ثم توسّع المشروع في التسعينيات إلى ما سُمّي بـ الرهطوريقا البصرية (Rhétorique visuelle) من خلال كتابهم Traité du signe visuel (1992)، ليصبح للرهطوريقا حضور في تحليل الصورة، الإعلان، السينما، والفنون الرقمية. Groupe µ. (1970). Rhétorique générale. Paris: Larousse. – Archive ouverte HAL.

5. الرهطوريقا في العلوم الإنسانية الرقمية والإعلام الجديد

في القرن الحادي والعشرين، تحوّلت الرهطوريقا إلى إطارٍ تحليلي لفهم الخطاب الرقمي والإقناع عبر الوسائط:

- في الإعلام والسياسة، تُدرس الرهطوريقا كأداة لصناعة السرد والإقناع الجماهيري.

- في الذكاء الاصطناعي والتفاعل البشري-الآلي، تُوظَّف لفهم “الخطاب الخوارزمي” أو بلاغة التصميم.

- في الفنون التوليدية والواقع المعزز، تُحلَّل الأبعاد البلاغية للصورة والواجهة والتفاعل.

بهذا المعنى، أصبحت الرهطوريقا علما عابرا للوسائط، يجمع بين اللغة، الصورة، التقنية، والمعنى.

Meyer, M. (2015). Principia Rhetorica: Une théorie générale de l’argumentation. Paris: Fayard.

- خلاصة:

تُظهر مسيرة مفهوم الرَّهْطُورِيقَا أنه ليس مجرد مصطلح بلاغي، بل مشروع معرفي متجدّد يعكس تطور علاقة الإنسان باللغة والمعنى.

فمن أرسطو إلى Groupe µ، ومن الخطابة السياسية إلى تحليل الوسائط الرقمية، تظل الرهطوريقا علما لفهم كيف يؤثر الخطاب في الواقع وكيف يُبنى المعنى داخل التفاعل الإنساني.

إنها اليوم حجر الزاوية في ما يسمى بـ “العلوم الإنسانية الرقمية”، لأنها تمنحنا الأدوات لتحليل الخطاب في زمن الصور والذكاء الاصطناعي.

- قائمة المراجع:

- Aristotle. Rhetoric. Perseus Digital Library.

https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.01.0060 - Cicero. De Oratore. Internet Archive.

https://archive.org/details/deoratorecicerov1ciceuoft - Perelman, C., & Olbrechts-Tyteca, L. (1958). Traité de l’argumentation: La nouvelle rhétorique. Bruxelles: Éditions de l’Université de Bruxelles.

https://archive.org/details/traitedelargumentation - Groupe µ. (1970). Rhétorique générale. Paris: Larousse.

https://hal.science/hal-01718530 - Groupe µ. (1992). Traité du signe visuel. Paris: Seuil.

https://archive.org/details/traitedusignevisuel - Meyer, M. (2015). Principia Rhetorica: Une théorie générale de l’argumentation. Paris: Fayard.

https://www.fayard.fr/livres/principia-rhetorica-9782213673544 - Barthes, R. (1970). L’ancienne rhétorique. Communications, 16, 172–223.

https://www.persee.fr/doc/comm_0588-8018_1970_num_16_1_1236 - Eco, U. (1976). A Theory of Semiotics. Bloomington: Indiana University Press.

https://archive.org/details/theoryofsemioticsumbertoeco - Klinkenberg, J.-M. (2000). Précis de sémiotique générale. Paris: Seuil.

https://archive.org/details/precisdesemiotiquegenerale