طرق أحلامي

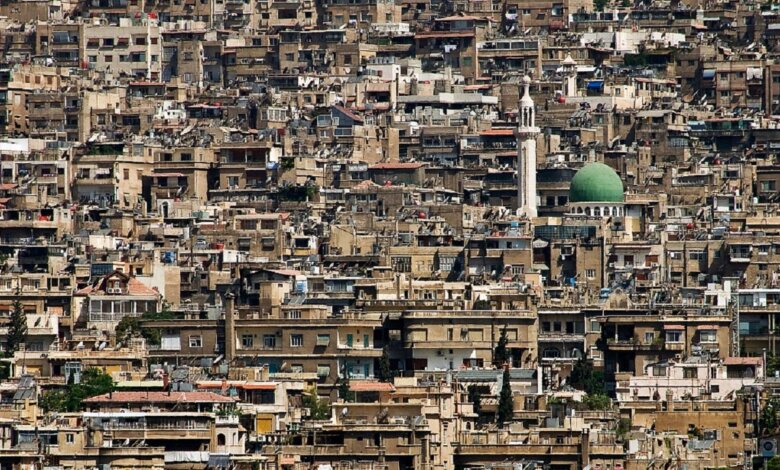

نشر صديقي “عدنان” مؤخراً حكاية جديدة من حكاياته عن حلب، حكى فيها عن حلمه القديم البسيط، الذي نسجه خياله على طريق شاطئ “رأس البسيط”، بعدما رأى سيارة “مرسيدس فانوس” تخصّ أحد الجيران في حارته، فحلم بامتلاك السيارة العروس ليقودها على طريق رأس البسيط.

لكنه وللأسف، لم يتمكن من تحقيق حلمه الطفولي في شبابه لضيق ذات اليد، وسعر السيارة الباهظ في ذلك الوقت، وللأسف أيضاً، حين حقق حلمه أخيراً بشرائها من سوق “الراموسة” للسيارات المستعملة، وجدَ أنها لم تعد عروس، بل سيارة عجوز أكلت عمرها، وزال بريقها، وانطفئ نجمها، وأصبحت شبه خردة!.

علقتُ على حكاية حلمه بأسفي على أحلامنا القديمة التي لم نتمكن من تحقيقها إلا بعد فوات الأوان، فقد حلمتُ مثله بسيارة “مرسيدس مجنح” أقودها على طريق شاطئ رأس البسيط، نسجتُ هذا الحلم في خيالي إثر رحلة جماعية قمت بها مع الأصدقاء (شلة هارليم) إلى البحر، بعد نجاحنا في الثانوية العامة عام ١٩٨٢، استأجرنا يوم وصولنا بالقطار إلى محطة اللاذقية،

سيارة تكسي مرسيدس مجنح لتقلنا مع خيمتنا ومتاعنا ومؤونتنا إلى شاطئ رأس البسيط، وفي الطريق كادت المرسيدس أن تطير مع أنها بلا جناحين حقيقيين، كنت أجلس جانب السائق الماهر وأراقب عداد السرعة طوال الطريق، فأعجبتُ بتصميمه وآلية عمله المختلف عن باقي عدادات السيارات الأخرى، فنويت شراء سيارة مثلها في شبابي، أطير بها إلى البحر مع حبيبة العمر.

لكنني وللأسف المرير، لم أتمكن من شرائها إلا بعد سنوات من العمل بكدّ في مهنة المحاماة، كذلك وجدتُ مثل صديقي عدنان، أن سيارتي الحلم التي اشتريتها في مطلع الألفية الثالثة للميلاد، قد أصبحت سيارة قديمة فات زمانها، وتلاشت شهرتها، وزال بريقها، رغم تعديل محركها وأجهزتها الداخلية بالكامل، صحيح أنها كانت سيارة اوتوماتيك حديثة جبارة، لكن في ثوب سيارة باهتة متهالكة عجوز.

…معظم أحلام الطفولة والمراهقة والشباب، لم يتمكن جيلنا من تحقيقها على بساطتها، فطواها النسيان لقلة الإمكانيات، وضيق ذات اليد، وغياب عدالة توزيع الثروات.

فإذا ما تمكن أحدنا من تحقيقها بوقت متأخر – في حال لم يتنازل عنها – تكون بهجتها قد اختفتْ مع حلاوتها، فيصبح تحقيق الأحلام بوقت متأخر جداً بلا لون ولا طعم..

من ذلك: حلمي المشترك مع صديقي عدنان بالنسبة لسيارة المرسيدس، لكنني قد أختلف عنه بأنني فرحتُ بتحقيق حلمي، واستمتعتُ بقضاء نزهات سعيدة على صهوة المرسيدس المجنح، مع ذلك، بقي في جعبتي أحلام كثيرة أخرى، بعضها تحقق كما حلمتُ به، وبعضها تحقق بطريق ما، أو بإحدى طرق الرب الغامضة، وبعضها بالانتظار الحار!.

لكن أول أحلامي وأقدمها، ولِدَ على بقعةِ طريقٍ حقيقي من حجرٍ وإسفلت، تشكّلَ بخيالي على تقاطع الطريق الروماني الأثري الحجري، مع طريق قريتي الغربي الإسفلتي القديم.

فكم حلمتُ منذ طفولتي أن أسير على أقدامي فوق حجارة الطريق الروماني الضخمة، التي كان طريق “دارة عزة” القديم يمرّ فوقها قبل مفرق قرية “كفركرمين”، فيشطرها إلى شطرين شرقاً وغرباً، ثم يتابع سيره منعطفاً نحو الشمال عند مفرق قرية “الدانا”، حتى يصل إلى قريتي من موقعٍ يقال له “راس القَيّق”.

كم قطعتْ الحافلة وسيارة “سلطان” التكسي الخاصة الطريق الروماني دون أن تتوقف عليه، فالمنطقة غير مأهولة بالسكان، ولا يوجد أي داعٍ للتوقف عليه أو قربه، تعبره السيارات وتمضي بلا توقف، فيتوقف قلبي ويقفز على حجارته الضخمة، يسير عليه بفرح وسرور بينما يستكشف مداه البعيد.

تم شق طريق أخرى جديدة من حلب إلى دارة عزة في بداية الثمانينيات، فتحولت معظم وسائل النقل العامة والخاصة إلى الطريق الشرقي الجديد، فهو أقل طولاً من الغربي، ويستغرق نصف الوقت السابق أو أقلّ، فحُرمتُ من التمتع برؤية الطريق الروماني الأثري، وبدأتُ أنساه لولا رحلة قمتُ بها إلى تركيا منتصف التسعينيات، فطريق حلب إلى “معبر باب الهوى” الحدودي، هو ذات طريق دارة عزة الغربي القديم، لكنه لا ينعطف نحو مفرق قرية الدانا، بل يتابع سيره نحو الغرب إلى تركيا، باتجاه قرية “سرمدا” فباب الهوى.

بقي حلمي بزيارة الطريق الروماني متقداً في خيالي، كالنار تحت الجمر، ولم أتمكن من تحقيقه إلا بعد دخول الألفية الثالثة للميلاد، قلتُ في نفسي يوم تحقيقه: (إذا عُدِمتُ الوسيلة فلا تعدم الحيلة يا جهاد.).

وهكذا استأجرت سيارة “ميكروباص” ذهاباً وإياباً بأجرٍ متفق عليه مع السائق، يدفع له بعد العودة إلى حلب لضمان عودته، ودعوت أخي صلاح وعائلته الصغيرة، وأختي خولة وابنتيها، وأمي مع ابن أختي الكبيرة، وزوجتي والأولاد.

قلت لهم: هيا بنا نحقق أقدم أحلامي بزيارة الطريق الروماني، فلبّوا الدعوة وصعدنا الميكروباص، الذي توجه بنا مباشرةً إلى الطريق الروماني بما أسعفنا به الحظ من مؤونة الرحلة السعيدة!

قضينا يوماً ولا أحلى منه في العمر، نزلنا فوق الطريق الروماني وتمشينا على حجارته الأثرية الكبيرة، وسبرنا مداه الشرقي بأقدامنا حتى اختفى تحت الأرض، تمركزنا قرب الشجرات المحاذية للطريق من طرفه الشرقي في ركنٍ ظليل، وتناولنا أشهى طعام وأعذب شراب ذاقته أفواهنا قَطّ.

أمّا سيارة المرسيدس المجنح، التي اشتريتها بعد نزهة الطريق الروماني بقليل، فقد ساعدتني هي الأخرى في تحقيق أحلام كثيرة، مثل زيارة معظم الأماكن الأثرية في جبلي سمعان وليلون وما حولهما، فما أكثر المواقع الأثرية البعيدة عن الطرقات العامة التي حلمتُ بزيارتها، وما أكثر ما امتطيتُ صهوة حصاني الحديدي المجنح (المرسيدس المجنح)، وذهبتُ إلى أقصى الأماكن الأثرية الخفية عن العيون، خضتُ في سبيل تحقيق أحلامي أوعر الطرق، وأصعب الدروب، التي أثقلت كاهل حصاني على ما بدا لي فيما بعد.

فقد بدأ حصاني المجنح يسرفُ بشرب البنزين، ولما أصبح مدمناً على شرب “تنكة” واحدة من النفط كل سبعين كيلومتر، أُضطررت لبيعه مأسوفاً عليه أسفُ رجل الكاوبوي، الذي يضطر إلى إطلاق رصاصة الرحمة على حصانه المصاب.

من أحلامي التي لم تتحقق كما أردت، حلمٌ راودني من خلال قراءة سلسلة ألغاز “المغامرون الخمسة” في يفاعتي، إذ جذبتني روح المغامرة في عالم الجريمة وحارات مصر، فتقمصتُ شخصية “تختخ” القادر على حلّ معظم الألغاز، وتعلق قلبي بمهنة المحقق البوليسي (المفتش) التي وجدتها أقرب إلى ضابط الشرطة في بلادي، فمنيّتُ نفسي بالتطوع في سلك الشرطة فور إنهاء دراستي للحقوق.

لكن للأسف، أو ربما بلا أسف، لم تُفتتح دورة ضباط شرطة بعد تخرجي في الحقوق من جامعة حلب عام ١٩٨٨، ولا حتى انتهاء خدمتي العسكرية الإلزامية عام ١٩٩١، فرأيتُ في مهنة المحاماة ما يشبه حلمي المولود على صفحات قصص الألغاز البوليسية.

وبلا تأخير، انتسبتُ لنقابة المحامين لأمارس مهنة الفرسان، فتسنى لي من خلالها حل بعض القضايا الغامضة، أذكر منها قضية أحالها لي أحد الزملاء، تعتبر لغزاً صعباً عليه، فحققتُ فيها، وعاينتُ مسرح الجريمة، ومحّصتُ الأدلة، واكتشفتُ الجاني الحقيقي في نهاية الأمر.

أما حلمي الذي تحقق بإحدى طرق الرب الغامضة، فهو وللأسف الشديد، حلم العيش في أوروبا، هذا الحلم راودني من خلال مشاهدتي للأفلام الأجنبية بعد اتقاني اللغة الإنجليزية أثناء ممارستي لمهنة المحاماة، فتقدمت بعدة طلبات لمنح دراسية أوروبية لم تسفر عن جواب ايجابي.

حلمي بالسفر لمتابعة الدراسة في دول أوروبا الذي لم يتحقق ذلك الوقت، عدلّته إلى حلمٍ قانعٍ بفرصة عمل بشركة محاماة في دول الخليج العربي، فاشتغلتُ على حلمي المعدل بجد، بالتوازي مع عملي بالمحاماة.

ولمّا كادت جهودي الحثيثة في سبيل تحقيق حلمي المعدل تثمر عن قبول إحدى طلباتي، علمَ أبي رحمه الله بقرب سفري، فأصابته أزمة قلبية تسببت بدخوله غرفة العمليات بالمشفى، ولمّا شُفِيَ منها بعد ثلاثة أيام من العناية المركزة، كدتُ أمزق جواز سفري السوري، كيلا أفكر بالسفر خارج القطر مطلقاً، فطويت صفحة هذا الحلم مع صفحات جواز السفر، حتى انتهت صلاحيته ونسيت حلم السفر من أصله.

لكن كما يقولون في الأفلام الأجنبية: (للرب طرق غامضة لا يعلمها الإنسان)، كنتُ لا أعلم أن طريق هروبي من سوريا بعد ربيع عام ٢٠١١ سيقودني إلى طلب اللجوء في النمسا، قطعتُ عدة بلاد وبحور حتى استقرّ بي المقام فيها، هكذا تحقق حلمي بالعيش في أوروبا على يد ربي الرحيمة بدون سعي مني، فلولا رحمة ربي لغرقتُ في اليمّ، أو لغرقتُ في بحر الدم المسفوك في بلدي بلا ذنب.

غير أن الجانب المظلم للقمر، يُخفي دوماً جانباً آخر تسطع عليه الشمس، ومن ظلمة العيش كلاجئ في أوروبا الموحشة، انبثق حلم جديد جميل في مخيلتي: لماذا لا تكون سوريا مثل هذا البلد الجميل؟

فهذه البلد (النمسا) عانت من ويلات الحرب العالمية الثانية، وعانت من احتلال أربع دول لأراضيها بعد الحرب لمدة عقد من الزمان، لا يوجد فيها ثروات طبيعية وخيرات كما في بلادي، لا يوجد فيها بحر من الماء ولا بحر بترول كما في سوريا، لكنها خرجتْ كالعنقاء من تحت ركام الماضي المفجع الأليم، وبَنَتْ أفضل حاضر وأقوى مستقبل جميل..

لماذا لا تكون سوريا مثل النمسا الحرة الموحدة السليمة الكريمة، لماذا لا ترفرف في سمائها راية واحدة توحد قلوب السوريين، لماذا لا تضمن لمواطنيها العيش سواسية بكرامة وكفاية وحرية وعزة نفس، لماذا لا تستقبل اللاجئين بدل المحاربين، لماذا لا تكون من أرقى الدول وهي مهد الحضارات، لماذا يُحرم المواطن فيها من متطلبات الحياة الأساسية وهي بلد الخيرات والثروات، لماذا نشتري السيارات المستعملة المستهلكة بدل أن نصنعها ونوردها لغيرنا،

لماذا يضرب الفساد أساسات مرافق الدولة وحراسها بينما نمتلك أصلح منظومة قوانين عصرية، لماذا نحتكم إلى السلاح بدل صناديق الاقتراع، لماذا يخاف الرئيس من ركوب وسائل المواصلات العامة مثل الرئيس النمساوي، لماذا تكون الأشياء التي هي من مقومات الحياة، مجرد أحلام في سوريا، لماذا لا أقول كلمتي في بلدي بلا خوف أو دون أن أختفي؟..

يا ترى، هل يتحقق حلمي الأخير الكبير – الذي يشاركني فيه كل أبناء بلدي – وأنا على قيد الحياة، أم يتحقق بعد مماتي على يد أولادي وأحفادي، أم فعلاً للرب طرقه الغامضة بتحقيق الأحلام، أم هو حلم مستحيل يجب التخلي عنه؟

سأبتسم في وجه الظلام وأقول بكل ثقة:

لا، لن أتخلّى عن حلمي الجميل بسوريا الغد القوية العزيزة المعافاة، سأعمل على بناء سوريا الحلم مع أهلي في الداخل وفي الشتات حتى آخر نَفَس، ورغم اليأس والموت والإحباط، سنبني سوريا الجميلة الأحلى من النمسا وكل البلدان!.

ها أنذا أرى منذ الآن أولادي وأحفادي يعودون ويبنون سوريا الحرة الأبية العادلة الآمنة الجميلة رغم أنف الطغاة والغزاة..

(خسرتُ حلماً جميلا… خسرتُ لسعَ الزنابق…

وكان ليلي طويلا… على سياج الحدائق…

وما خسرتُ السبيلا…

وما خسرتُ السبيلا..)*

في فيينا ٢١ كانون الثاني/ يناير ٢٠٢٣

*الأبيات في آخر النص من قصيدة الشاعر الفلسطيني محمود درويش، ومن غناء الفنان الفلسطيني مصطفى الكرد.