في دلالة إشكالية تعريف الفلسفة

في حقل الفيزياء مثلا، أو الكيمياء، أو الرياضيات.. ليس ثمة إشكالية تتعلق بتعريف هذه التخصصات المعرفية، وإن كان ثمة إشكال في تحديد ماهية العلم عامة، وتحديد معيار قياس العلمية، وماهية التحقق والبرهنة، وغيرها من الإشكالات والمسائل التي تندرج في مبحث إبستيملوجيا تلك العلوم وليس في مجال الممارسة العلمية ذاتها.

ولكن الفلسفة، التي يبدو أسلوب اشتغالها حريصا على تحديد معنى الاصطلاحات والمفاهيم، ودلالة العالم والوجود.. نجدها – على الرغم من مركزية نزوعها نحو التحديد الدلالي – «عاجزة» عن تحديد معنى لذاتها هي.

إذ إن من أهم الإشكالات المعرفية التي تميز الفلسفة مشكلة تعريفها. ومن ثم فالسؤال / المفارقة الذي لا بد أن يطرح هو: كيف تكون الفلسفة تخصصا معرفيا يهتم أساسا بإنتاج التعريف عاجزة عن تعريف ذاتها؟

كيف تكون الفلسفة أكثر التخصصات اهتماما بوضع الحدود والتعاريف لِمَا تتناوله من موضوعات وقضايا، وهي عاجزة، ابتداء، عن أن تضع لذاتها حدا وتعريفا؟

ثم كيف يستطيع الفلاسفة ممارسة الفلسفة، وهم لا يعرفون ماهية ما يمارسونه؟!

فما العمل لتفكيك هذه المفارقة وتجاوزها؟

هل نأخذ تعريفا من تعاريف الفلاسفة، ثم ننظر في مدى اقتداره على ضبط المشترك بين اتجاهات الفكر الفلسفي المختلفة؟

لكن أين يمكن أن نلقى هذا التعريف القادر على استجماع المشترك، والحال أنه ليس ثمة تعريف، مقبول من قبل تيارات التفكير الفلسفي، يسلم من النقض والمؤاخذة. وآية ذلك، أنه إذا عرفنا الفلسفة بتعريف أفلاطون لها، أي بوصفها «علم الوجود الحق، المفارق لعالم الظواهر».

فإننا نجد أرسطو ينتفض ضد هذا التعريف رافضا نزوعه المفارق، مؤكدا بدل ذلك أن الفلسفة «بحث عن الوجود بما هو موجود»، أي تحديد العلل الأولى؟

وحتى إذا أردنا الوقوف عند المشترك بينهما، أي مفهوم الوجود الذي اتخذاه مطلبا للتفكير الفلسفي، وعلى الرغم من قيمة ومحورية مطلب دلالة الوجود في تاريخ اهتمامات العقل الفلسفي، فإنه، لا يكفي – عند بعض التيارات الفلسفية – لاختزال ماهية الفلسفة ووظيفتها ومنجزها التاريخي.

فأفلاطون وأرسطو اللذان جعلا الوجود الحق – المفارق بالنسبة للأول، والمحايث بالنسبة للثاني – مطلبا للتفكير، يراهما هيدغر قد جانبا الوجود في لِحَاظِهِمَا الفلسفي، بل يرى أن ما فعلته الفلسفة منذ أرسطو – وقبله أستاذه أفلاطون – إلى اليوم، هو بالضبط نسيان الوجود لا بحثه!

وإذا عرفنا الفلسفة بتعريف لوكاتش لها حيث يقول: إنها «رؤية للعالم»، فإننا سنلقي كثيرا من الفلاسفة ينكرون هذا التحديد، بل منهم من يستقبح وسم الفلسفة به: فدولوز وغاتاري مثلا، ما كتبا كتابهما المشترك «ما هي الفلسفة؟»

إلا لتسفيه هذا البعد الوظيفي المعطى للفكر الفلسفي والمحدد لماهية اشتغاله، ليؤكدا بدل ذلك أن الفلسفة ليست «إنتاج رؤيا للعالم»، بل هي «إبداع المفاهيم».

لكننا إذا حصرنا وظيفة الفلسفة في الصناعة المفاهيمية، سنلحظ أن هذا التعريف – على الرغم من وجاهته الراجعة إلى محورية الانشغال بالمفهوم في الخطاب الفلسفي – لا ينسجم مع طبيعة تاريخ الفكر الفلسفي ذاته، حيث لم يكتف هذا الفكر بإنتاج وتحليل المفاهيم، بل نتطلع أيضا إلى إنتاج دلالات كلية للوجود.

وإذا تجاوزنا هذه التحديدات المتعلقة بالوجود والمعرفة، وانتقلنا إلى تعاريف تتعلق بالقيم، فنأخذ مثلا بتعريف إيريك فايل للفلسفة، بوصفها «رفضا للعنف»، فإن الأمر لن يسلم من النقد أيضا. حيث إذا أخذنا بهذا فكيف نناغمه ببعض الخطابات الفلسفية التي توغل في الاستعلاء العرقي إلى حد التسويغ الفلسفي للعنف،

كخطاب فريدريك نيتشه الذي يقول: «ينبغي أن.. نمتنع عن كل ضعف عاطفي: فالحياة، إنما هي في جوهرها سلب ما للضعيف والغريب، وجرحه وتعنيفه، واضطهاده.

وهي أن يفرض القوي بالغلظة والفظاظة أشكاله الخاصة، وأن يدمجه، أو على الأقل، وهو الحل الأرفق، أن يستغله».

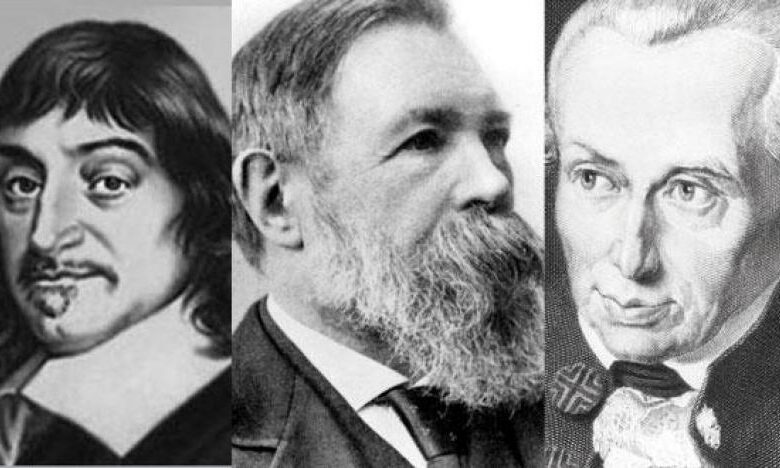

وإذا تجاوزنا منطوقات التعاريف، وطلبنا الارتكاز على توصيف ملامح الفلسفة واتخاذها مدخلا لتحديدها وتعليمها، سنلقى الاختلاف حاضرا أيضا. فإذا كان أفلاطون وأرسطو وديكارت وغيرهم، يقدمون الفلسفة كمركب من المعارف، فإن كانط يقدمها بوصفها أسلوبا في التفكير،

ولذا نجده يقول: «ليس هناك فلسفة يمكن أن نتعلمها، بل كل ما يمكن أن نتعلمه هو التفلسف». لكن هنا أيضا نلقى صوتا نقديا يرد من داخل المجال الفلسفي، أقصد صوت هيغل الذي ينتقد كانط، قائلا باستفهام استنكاري: «كيف يمكن تعليم التفلسف دون تعليم الفلسفة؟».

وإذا أردنا الاستمرار في جرد وإحصاء اختلاف الفلاسفة في تمثل دلالة وماهية الفلسفة، فسيضيق المقام، لأنه يكاد يكون كل فيلسوف ذا طرح دلالي خاص به، معبر عن وجهة نظره الخاصة. وهكذا نلقى أنفسنا أمام حوار صاخب بين الفلاسفة، يعكس عدم اتفاقهم هم أنفسهم فيما يخص تحديد ماهية صناعتهم.

وإذا كان هذا حال تعريف الصنعة، فإن أمر تعريف محترفها لا يقل اختلافا. ويكفي أن نسائل تاريخ الفكر بسؤال: «من هم الفلاسفة؟» لتترى أجوبة تتجاوز مستوى التنوع إلى الوقوع في التناقض الشديد.

بل التسفيه والاستهجان لصورة الفيلسوف: فالفلاسفة من منظور كارل ماركس، «ثمرة عصرهم وبيئتهم، وفي الأفكار الفلسفية تتجلى أدق طاقات الشعوب وأثمنها وأخفاها».

لكنهم على حد قول الفيلسوف الوضعي – المنطقي أدولف كارناب، ليسوا مكمن أدق وأثمن طاقات الشعوب، بل هم مجرد «شعراء أخطئوا طريقهم»، بمعنى أنهم بدل الاستقرار في فن الشعر والاكتفاء بنظمه.

تنطعوا إلى بحث قضايا الوجود بغير وسيلة منهجية مناسبة له، التي هي الوسيلة العلمية لا الوسيلة التأملية الفلسفية الغارقة في التجريد والتنظير من دون دعامة استقرائية.

وإذا كان كارناب قد تعطف على الفلاسفة فجعلهم شعراء، على الأقل، فإن بعض نقاد الفلسفة الميتافيزيقية – يرى الفيلسوف مجرد: «رجل أعمى يبحث في غرفة مظلمة عن قطة سوداء لا وجود لها!»، وفي سياق القدح أيضا، يندرج قول بعضهم: «الفلسفة محاولة فاشلة للوصول بطرق ملتوية إلى أشياء لا داعي للوصول إليها».

إذ إن مبتدأ بحثنا في ماهية الفلسفة يدلف بنا مباشرة إلى أتون الإشكال، إذ إن الأمر هو بحق كما عبر عنه جوزيف بوخنسكي عندما قال جوابا عن سؤال «ما هي الفلسفة؟»: «مما يؤسف له أن هذا السؤال يعد من أصعب الأسئلة الفلسفية».

فما العمل أمام هذه المتاهة الدلالية التي دلفنا إليها؟ هل نقول مع جيم هانكنسون جوابا عن سؤال ما الفلسفة، «إنها شيء يجب أن تحاول دائما تجنب شرحه». لا شك أنها نصيحة جميلة، لكنها ينبغي أن تؤخذ مأخذ الطُّرفة،

لا أن تحمل على محمل الجد، لذا فعدم التزامنا بتوجيه هانكنسون آت من اعتقادنا بأن بحث سؤال دلالة الفلسفة إن لم يكن مدخلا إلى تحصيل إجابة، فإنه يعد مقدمة ضرورية إلى فهم الصناعة الفلسفية.

إن الممارسة الفلسفية فعل متحرك عبر تاريخ الفكر، ممارسة تجدد لبوسها في كل لحظة وحين، الأمر الذي يصعب عملية التوصيف، والذي يبتغي تعيين توصيف جامد لفعل التفلسف يناقض حيوية هذا الفعل نفسه وحراكه.

نقلا عن : الشرق الأوسط.