توفيق الحكيم وثورة يوليو: بعيدا عن العاطفة وقريبا من النقد!

ظل موقف توفيق الحكيم من ثورة يوليو/تموز مثار جدل من قبل البعض والتباس من قبل البعض الآخر، مع أن الحكيم عبر عن موقفه في كتابه الشهير «عودة الوعي» الذي نشره عام 1972، وكثيرون من اليسار احتجوا عليه أنه لم يصدر كتابه في حياة عبد الناصر، بل كان من زمرته مثله مثل محمود أمين العالم وغالي شكري والصحافي محمد حسنين هيكل، فلما رحل الرجل وظهرت للعيان أخطاء المرحلة الناصرية، وتجرأ الجميع على انتقادها أراد الحكيم أن يبرئ نفسه ويتموقع من جديد ويمحي خطيئة كونه «بوقا من أبواق» عبد الناصر أخرج إلى العلن كتابه.

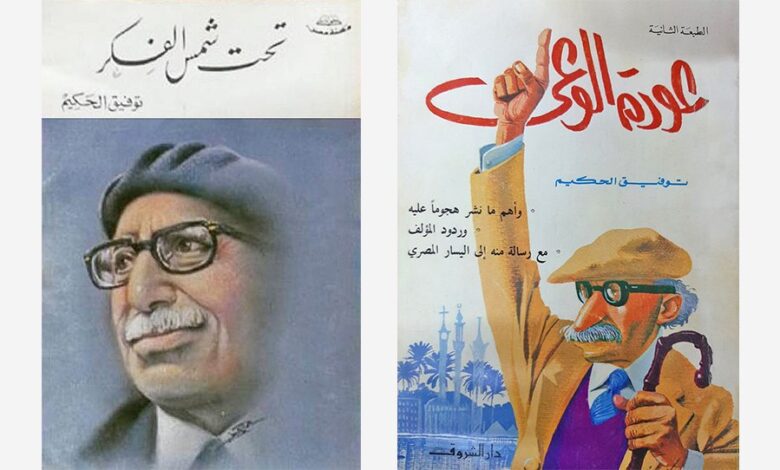

وفي هذا الرأي ظلم للرجل وعدم معرفة بإنتاجه، فالحكيم شغل بالهم السياسي منذ كتابه «شجرة الحكم» في الأربعينيات، حيث انتقد النظام النيابي الذي ينتج نوابا فاسدين يؤثرون مصالحهم على مصالح الجماهير. وكتابه «تحت شمس الفكر» حيث اعتبر النظام مفرخة لإنتاج حكام غير صالحين والحزبية جنة يتوسل بها إلى تحقيق أطماع شخصية.

كان الحكيم محسوبا على عبد الناصر، وكان بين الرجلين وداد وتقدير، فعبد الناصر صرّح مرات عديدة أنه قرأ «عودة الروح» وأعجب بها، بل لم يتوان عن منح الحكيم أرفع وسام لا يمنح عادة إلا للرؤساء والملوك وهو اعتراف منه بمكانة الحكيم في الحياة الثقافية والفكرية لمصر وللوطن العربي.

لم ينشر الحكيم كتابه «عودة الوعي» إلا عام 1972بعد أن دونه ملاحظات وفضفضة ذاتية لنفسه، فهو لم يتحمل الصمت ولا قدرة له على الجهر ولا شك أنه أدرك أن القيادة لا تتحمل النقد، كما أن مكانته ستهتز، لذا آثر التوجيه والنصح والإرشاد بالحسنى والرمز للمقربين من النظام، دون الصراحة والجرأة التي احتفظ بها لنفسه في كتابه آنف الذكر، الذي ظل محفوظا في الدرج طيلة حكم عبد الناصر، ثم تسرب وشاع فلم يجد الرجل مندوحة من إخراجه إلى العلن.

لا يعيب الرجل أنه لم يخرج كتابه إبان حكم عبد الناصر، ففي كل نظام شمولي تصبح حرية الكلمة والرأي في مأزق صعب، ناهيك من مخاطر أشد كالسجن أو التعذيب أو التصفية، كما حدث للكثيرين في ربوع العالم.، ولو أن عبد الناصر ما كان ليفعل ذلك معه فهو يقدره وبينهما وداد كبير.

لا يعيش في النظام الشمولي إلا التصفيق والرياء والانتهازية، فقد روي أن خروتشوف في ندوة فكرية عن حرية الكلمة والجهر بها جاءه سؤال غفل من اسم صاحبه وكان فحواه (أين كنت أنت من حرية الكلمة والجهر بالحق في عهد ستالين؟) فرد على صاحب السؤال المجهول ضاحكا: كنت مثلك بالضبط، أي خائفا مرعوبا حتى إنه لم يدون اسمه على ورقة السؤال!

وللأمانة لم يسكت الحكيم طيلة حكم الضباط الأحرار، كما يسمون، بل كان يثير الأسئلة وينصح ففي كتابه «بنك القلق» عبّر عن حالة القلق التي يحيا فيها الشعب المصري. وفي «السلطان الحائر» تحدث عن مخاوفه من عدول الحاكم إلى السيف بدل القانون، بل توسم في الأربعينيات في كتابه «شجرة الحكم» المنشور عام 1945 قيام هبة جماهيرية وانتفاضة شعبية سماها الحركة المباركة، يكون بيدها قلب الأوضاع وتغيير المجتمع نحو الأصلح والأفضل (وهنا يأتي دور البيت والمدرسة في الإعداد والاستعداد، عليهما يقع عبء تفهيم الشباب أن الحال التي هم عليها لا يمكن أن تدوم وأن عليهم أن يستعدوا لإصلاح ما بأنفسهم، على البيت والمدرسة الإكثار من تذكير الشباب بالمثل العليا القويمة والمبادئ الخلقية السامية، وأن يعرضا عليه عيوبه وعيوب الجيل وأمراض العصر، وأن يقنعاه بأنه هو المنوط به يوما إصلاح كل هذا الفساد وإحداث الثورة المباركة التي تقيم الوطن على أقدام الصحة والقوة والنظام).

كتب الراحل سامي كيلة قبل رحيله، أن المثقف (هو الذي يدافع عن الناس ويطرح أسئلة الواقع لا أسئلة الكتاب) ولم يكن الحكيم منفصلا عن الهم الوطني ولا متنكرا لوظيفته الاجتماعية والأخلاقية ككاتب ومثقف، والأسئلة التي طرحها هي أسئلة الواقع، بل أشد الأسئلة التصاقا بالتاريخ الماضي والراهن ولم يكن مسرحه الذهني يحوم في آفاق سماوية ويحلق من برجه العاجي في مجردات وأفكار مخملية.

في نقده لثورة يوليو احتفظ بروح المثقف النقدي لا العضوي، ولا الأيديولوجي، والكتاب كتب خلال حكم عبد الناصر وظل حبيس الأدراج بروح باحثة عن الحقيقة مثيرة للسؤال طامحة إلى التعديل في المسار بعيدا عن العاطفة الثورية المائعة والتعصب الأيديولوجي الذي يعمي، إنه يعترف بحبه لعبد الناصر، لكنه يحتفظ بمسافة عنه وكثيرون انتقدوه خاصة من اليسار المصري والعربي، كونه عض اليد التي أحسنت إليه بإصداره هذا الكتاب ليس في حياته، بل بعد رحيله ليتموقع من جديد في عهد السادات.

وفي هذا تجن كبير على الرجل ذلك أن ولاءه للثورة أولا التي سماها بالحركة المباركة، لكن هذا الولاء لا يمنعه من النقد والتوجيه والنصح تارة بالرمز وتارة بالإشارة، وهو نفسه كتب في «عودة الوعي» (أن مهمة حامل القلم هي البحث عن الحقيقة) وعبد الناصر ليس فوق النقد والناصرية محاولة تاريخية للتطور لها ما لها وعليها ما عليها.

لقد اعترف في «عودة الوعي» أن حماسه الثوري الكبير وحماسته للتغيير وانبثاق مجتمع جديد في ظل الأخوة والمساواة والحرية والكرامة، أعمياه عن رؤية الجوانب السلبية، أو اعتبرها تكتيكا مرحليا من القيادة للمناورة والتضليل للمنظومة العالمية المتربصة خارجيا وللإقطاع الرابض والمراقب والمناور داخليا، وأن التفكير الغائي أنساه مساوئ التدابير الإجرائية التي كانت تتخذها الثورة، وكانت منزلقا خطيرا نحو مصادرة الحريات والوقوع في أخطاء قاتلة.

كتب الحكيم أنه كان يحس بالخزي في المجلس الأعلى للثقافة والآداب والفنون، حين كان يترأسهم ضابط صغير السن ولم يستطع أن يقول شيئا لا هو ولا العقاد ولا طه حسين، وهذه خطيئة عسكرة المجتمع وإعطاء الأولوية للعسكري على حساب السياسي والمثقف.

لم يخف الحكيم كبقية المثقفين المصريين ابتهاجه بتخلص مصر من عهد فاروق، الذي وصفه بصاحب الأخلاق القذرة والمترهل الجسم كأنه خنزير، لقد وصف تلك الحركة شأنه شأن الجميع ـ اللهم إلا الإقطاعيين – بالحركة المباركة ولم يسمها بالثورة تماشيا مع العرف الثقافي والسياسي في كون الثورة يقوم بها الشعب ويقودها مدنيون، كما في الثورة الفرنسية والبلشفية مثلا، لكن بالنظر إلى الأهداف الكبرى لهذه الحركة وتأييد الشعب لها، اتفقت غاياتها مع غايات الثورات الكبرى وهي في الأصل حركة انقلابية بيضاء أيدتها الطبقة المثقفة والجماهير، ويطرح الحكيم سؤالا ظل بلا جواب اللهم إلا التخمينات من لدن المثقفين والسياسيين، وذاك السؤال فحواه تأييد أمريكا للانقلاب، ويطرح سؤالا لا يقل إثارة عن الأول، هل كان ذلك الانقلاب نهاية حتمية لسنين من المخاض والتأزم والصيرورة، أم هو حركة بإيعاز من الخارج ليغدو الحكم عسكريا ويقود البلاد نحو مزيد من الهزات، والتراجع لن يكون في النهاية إلا في مصلحة الإمبريالية وإسرائيل؟ في حين أن ثورة 1919 كانت طبيعية وأشرفت على الغاية في تحقيق مسار ديمقراطي.

لقد انتقد الحكيم في عبد الناصر اندفاعه وحماسته، وروى أن نهرو نصح عبد الناصر على سبيل الكناية ببعض الشعرات البيضاء كناية الحكمة والتروي وعدم الاندفاع، ومن ذلك كشفه بحماسة لأوراقه في كتابه «فلسفة الثورة» لدرجة أن سفارات إسرائيل في العالم طبعت الكتاب بكميات هائلة ووزعته بالمجان لتوحي للعالم بميلاد هتلر جديد، وهو يمعن في النقد بعد أن كانت الأسئلة تختمر في ذهنه ولا يجد لها جوابا، أو ربما علل ذلك بانتصار الثورة الحتمي.

وأن الملتبس هو تكتيك للمناورة والتضليل لتفويت الفرصة على أعدائها داخليا وخارجيا ومن ذلك تأميم قناة السويس، وقد كان امتياز الاحتكار من الشركة الأجنبية سينتهي في غضون سنوات قليلة، وذلك التأميم نجم عنه العدوان الثلاثي، ثم حرب اليمن التي تورط فيها الجيش المصري وكبدت المجتمع المصري خسائر فادحة في أرواح الجيش وفي قوت المصريين، الذين كانوا يدفعون من الضرائب ما يدفع عبد الناصر لليمنيين مقابل ولائهم له على حساب السعودية لكن اليمنيين كانوا مع المال فقط.

وأتت قاصمة الظهر حين أغلق الرجل مضيق تيران لحرمان إسرائيل من حرية الملاحة في المضيق، وقامت القيامة عليه ذاك أنه استعدى الدول الغربية وصور للعالم كونه ديكتاتورا لا يختلف عن الفاشيين والنازيين وجاءت حرب حزيران/يونيو لتكشف السوأة وتعري النظام وتكشف الأخطاء الكارثية، لقد انهزم الجيش في أيام قليلة جدا هزيمة ساحقة ومع ذلك كانت الدعاية والتضليل والإعلام لا ينفك يجزم بالنصر وهزيمة العدو وشعارات أيام الحرب من قبل: فليحيا ناصر الدولة، فليحيا بطل الثورة، الزعيم، القائد، البطل، وتواترت أخبار إعلامية عن إسقاط مئة طائرة للعدو وصدق الحكيم الخبر وظل في غيبوبته نتيجة الإعلام المضلل من جهة، والدعاية والشعبوية وحسن نوايا الحكيم في حتمية انتصار الثورة، وما يمكن أن يتسرب من أخبار عن سحق الجيش ما هو إلا تكتيك للمناورة والتضليل، لكنها كانت الحقيقة هزيمة ساحقة وضربة قاتلة.

وهنا يمسك الحكيم بخناق عبد الناصر في كونه الرجل المندفع الحماسي المنفعل بلا روية ولا تقدير، وأطلق حكمه النهائي عليه بعد الهزيمة، لقد كان يهوش بالحرب وهو في عمقه رجل سلام، بينما كانت إسرائيل تهوش بالسلام وهي الحقيقة تريد الحرب، ومن النوايا والتكتيك انكشف العوار وظهر الدهاء والمكر والتخطيط الاستراتيجي والحربي للعدو الإسرائيلي.

كتب الحكيم أنه كان يحس بالخزي في المجلس الأعلى للثقافة والآداب والفنون، حين كان يترأسهم ضابط صغير السن ولم يستطع أن يقول شيئا لا هو ولا العقاد ولا طه حسين، وهذه خطيئة عسكرة المجتمع وإعطاء الأولوية للعسكري على حساب السياسي والمثقف، وإشاعة جو من الخوف والتوجس والريبة وتفعيل الحاسة المخابراتية والأمنية وانعدام الثقة حتى يغدو البلد برمته خائفا شاكا في بعضه بعضا، وتجلى ذلك في حركة التطهير في دواوين الدولة والإدارة والجامعة والملاك القدامى واختلاط الحابل بالنابل ووقوع الضحايا، ضحايا التطهير نتيجة التسرع في أخذ القرار وعمل الأحقاد والنمائم والوشايات، وكان السجن والاعتقال والتعذيب والاغتصاب، القطرة التي أفاضت الكأس وهو بحق ملف أسود ما زالت بعض أوراقه غامضة طي الأدراج.