لماذا يتوارى الجسد الذكوري خلف الأنوثي في الفن؟

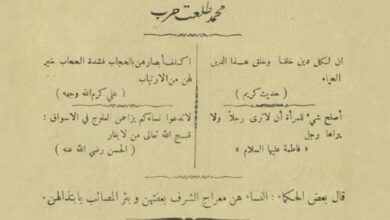

تغزلت النساء بالرجال عشقًا وصبابة. فقد وصلتنا أشعار علية بنت المهدي، وولادة وحفصة بنت الحاج الركونية الأندلسيتين، مازجات بين البوح بالعشق والوصف الخجول. بيد أن وصف الرجل في خصائصه الجسدية كان أفصح وأوضح لدى شاعر من قبيل أبي نواس الذي لم يتردّد في الوصف ولو مجازًا لجسد الغلام كما في قوله:

معشوقُ الشمائل والدلائل كقرن الشمْس في قدّ الغزال.

تأزَّر بالملاحَة وارتداهـا وسرْبل بالكمال والجمال.

وكذا في قوله:

يسعى بها خَنِثٌ، في خُلقِهِ دَمَثٌ يستأثرُ العَينَ في مُستَدرج الرّائي

مقرَّطٌ، وافرُ الأرْداف، ذو غُنُجٍ كأنّ في راحَتَيْه وَسْمَ حِنـّاءِ

قد كسّرَ الشّعرَ واواتٍ، وَنَضّدَهُ فوقَ الجَبين وردّ الصّدغَ بالفاء

- الجسد الشرقي ليس فقط أنثويًا

إذا كان العديد من الرحالة، من قبيل أندري شوفريون وبيير لوتي، قد وصفوا النساء المتدثرات باللباس التقليدي المغربي (الحايك)، الذي لا يظهر منه إلا الخفان وعين واحدة، بكونهن أشبه بالأشباح، ووصفوا الرجال في قرفصتهم قرب أسوار المدينة بالقرود، فإن ذلك قد كان في منظورهم تعبيرًا عن غرابة الجسد الشرقي.

بيد أن أغلبهم بالمقابل لم يلبثوا أن تخيلوا هذا الجسد في عرائه الحميم وتصوروه انطلاقًا من أوصاف “ألف ليلة وليلة” التي كانت قد ترجمها غالاند، وبعض ما بلغهم من الليالي الحمراء للحريم العثماني. ولم يعمل الرسام إنغر ومن تلاه سوى على استنساخ صورة الإلهة فينوس التي ورثوها مثالًا عن الجمال الأنوثي. أما الرجال فلا تجدهم في تصاويرهم إلا متدثرين بلباسهم العادي، ولا يكون عريهم الجزئي إلا خلال الكدح اليومي.

يستعرض الجسد الأنوثي عريه ومفاتنه في شكل استعراضي، سواء تعلق الأمر بالفن الاستشراقي أم بالفن الكولونيالي. وقد صار هذا الهوس الاحتفائي بالجسد الأنوثي العاري تقليدًا استشراقيًا استيهاميًا، بحيث أن المتخيل أضحى يعوض الواقع.

واستمر هذا الأمر في الفترة الكولونيالية، إذ تبنى العديد من الفوتوغرافيين هذا الاستيهام وصنعوا منظورًا للمرأة العارية وكأنها تعبير صادق عن واقع المرأة المغربية والعربية. بيد أن الفنانين الذين استقروا بالمغرب لفترة طويلة كماجوريل (1886- 1962) وجاك أزيما (1910- 1979) وجان غاسطون مانطيل (1914-1995) وغيرهم، قد أدركوا لعبة العري الجسدي في كامل أبعادها.

فقد اكتفى ماجوريل ببعض اللوحات شبه العارية لنساء قبيلة تلْوات، وأشبع رغبته الإيروسية بالمقابل برسم النساء الأفريقيات في مقامه بجنوب الصحراء. أما جاك أزيما، فقد اختار بدوره الاستقرار بالمغرب، وعاشر الفنانين المغاربة في بداية الحداثة التشكيلية. وقد درّس بمدرسة الفنون الجميلة بالدار البيضاء حين كان فريد بلكاهية مديرًا لها بدءا من 1962، قبل أن يستقر نهائيًا بمراكش حتى قرت نهايته.

وبالرغم من هذه العلاقات المتواشجة مع الفن المغربي، فإن هذا الفنان الاستثنائي، قد تعرض لنسيان مهول، وقلَّ أن يذكر موقعه في التشكيل المغربي، والشروط التي وفرها لبعض الفنانين الفطريين كمحمد بن علال وغيره.

خلافًا لأغلب الفنانين الذين مروا بالمغرب أو استقروا به، نهج جاك أزيما أسلوبًا مميزًا وأكثر حداثية. فمع أنه مثلهم كان يتناول المناظر الطبيعية والمشاهد الحضرية، إلا أن موضوعه المفضل ظل هو الجسد الذكوري العاري في مواطن حميمة كالحمام أو شاطئ البحر.

وكان الرجل أيضًا يمارس الفوتوغرافيا بل إنه كان يحاول ولوج عالم السينما إلى جانب ممارسته التشكيلية. وقد نحا منذ البداية إلى بناء عالم سريالي مشحون بالحلم والرؤيا، مبتعدًا عن واقعية معاصريه، منتهجًا تقنيات جديدة سوف تعتمد الأسْلبة والابتعاد عن التفاصيل الوصفية. وهو ما سوف نجد بعض ملامحه الواضحة والخفية لدى الفنانين المغاربة الذين عاشروه أو تتلمذوا على يديه.

بيد أن أهم خاصية تميز هذا الفنان مقارنة مع مجايليه من الفنانين الأجانب المقيمين بالمغرب أو الفنانين المغاربة، هو اهتمامه المهووس بالجسد الذكوري عاريًا أو شبه عارٍ.

لم يكن جاك أزيما فنانًا كولونياليًا على شاكلة الفنانين الذين ارتبطوا بسلطات الحماية الفرنسية، ولا فنانًا استشراقيًا يرسم غرائبية الحياة المغربية. كما أنه لم يكن من العاشقين للوحات الهائلة كجاك ماجوريل، بل إن لوحاته غالبًا صغيرة أو عبارة عن رسوم.

وكان بذلك يبلور عالمًا حميميًا يسْتبطنه ويضفي عليه غلالة من الضبابية وكأن المشهد التشكيلي حلم مُستعاد. أما خفة الألوان تلك فتأتيه من استعمال الصباغة المائية (الغواش) حصرًا، بحيث تساعده على الانتقال السري بين المستويات اللونية وتمنح لكائناته طابع الحلم.

كما أن هذه الخاصية يستمدها أيضًا من تأثره بالطابع الحالم والمخملي لعوالم الفنان الفرنسي بيير بوفيس دو شافان. بيد أن كائناته الذكورية، كما الأنوثية المرسومة بشكل مؤسلب، بحيث تبدو أشبه بالدمى البشرية التي نشهدها في واجهة المحلات التجارية، استقاها بالكثير من التمثل الذاتي الشخصي من أعمال الفنان السريالي الإيطالي جيورجيو دي شيريكو، بحيث يمكننا القول إن الأسلوب الذي صاغه جاك أزيما يعتبر متفردًا في ساحة الفن المغربي عمومًا وفن الأجانب المقيمين بالمغرب.

- الجسد الذكوري في قمة بهائه

ضدًا على التقليد الاستشراقي والكولونيالي والكارطبوسطالي المغرق في الشهوانية الاستيهامية، سعى جاك أزيما إلى منحنا لحظات عن العري الذكوري تكاد تنسلخ عن الإيروسية وعن الحكاية في آن واحد.

إنها أشبه بلحظات فوتوغرافية ثابتة يبدو فيها الجسد الذكوري في عريه وكأنه يتدثر بعدم شهوانيته. إنها فعلًا لحظات مفعمة بالرغبة الثاوية التي تحركها الألوان الخابية وكأنها تطفئ فيها لهيب الشهوة والتعلق. هكذا يقدم لنا هذا الفنان المنسي عالمًا مغلفًا بالحميمية، يستهويه في البيت أو الشارع أو في الحمام.

وهو من الفنانين القلائل الذين منحوا للجسد العاري الذكوري بهاءه الذي لا نلاقيه سوى في النحت اليوناني والروماني وفي أعمال ميكيل أنجلو وغيره.

لا يعري جاك أزيما المرأة، إنه يمنحها بهاءها المحتشم وسط المدينة أو العائلة، ويترك حسنها ثاويًا خلف حسن الرجل وجمالية تفاصيل جسده. وكأنه بذلك يقدم مديحًا كلاسيكيًا جديدًا للجسد الذكوري، ويستعيد من خلاله تلك الأوقات التي كانت فيها الفحولة الذكورة أسطورة تفوق كثيرًا أسطورة الجمال الأنوثي.

ربما لهذا السبب بالضبط، وهذا الالتباس اللصيق بتجربته الفنية، غمره النسيان مقارنة مع مجايله جاك ماجوريل أو إيدي لوغراند أو جان غاسطون مانطيل، لو لم ينظم له متحف إيف سان لوران بمراكش منذ سنتين معرضًا استعاديًا نفض عنه بعض غبار ذلك النسيان. بل إن هذا الاهتمام بالجسد الذكوري العاري ظل غائبًا في الفن المغربي الذي عايش انطلاقته وامتداده، إذ إننا لا نجده حتى لدى أبرز الفنانين التشخيصيين بالمغرب.

ظلت لوحات الجسد الذكوري لجاك أزيما بعيدة عن الأعين. فلم يحدث أن ذكرها ناقد أو مؤرخ قبل المعرض المذكور، اللهم إلا حديث عابر لباحثة فرنسية في تاريخ التصوير الكولونيالي بالمغرب. ولعل اهتمامه ذاك قد جرّ عليه تهما معينة كانت سببًا في تأبيد ذلك النسيان، مع أن كتابا من قبيل رولان بارت وجان جوني وبالأخص خوان غويتيسولو، لم يُعب عليهم أحد اهتمامهم بالرجل المغربي.

بل إن تلك اللوحات ظلت حبيسة المجموعات الفنية الشخصية لا تخرج منها إلا نادرًا في معرض أو مزاد من المزادات المعروفة.

تدعو تجربة هذا الفنان، الذي عشق المغرب وقضى فيه حياته، إلى قلب المعادلة التي عودنا عليها التشكيل الغربي والعربي، والتي ركزت في وعينا ولا وعينا البصري الأحقية المطلقة للجسد الأنوثي في الحسن والجمال، وإلى استكشاف الجسد الذكوري في جماليته الممكنة، كما في حضوره اللافت. إنه جسد يمتح غيريته ليس فقط من الطابع الإيروسي وإنما أيضًا باعتباره كيانًا جماليًا يستحق حضوره في اللوحة كما في عيوننا.