العقلانية كرافعة لتطور المجتمع

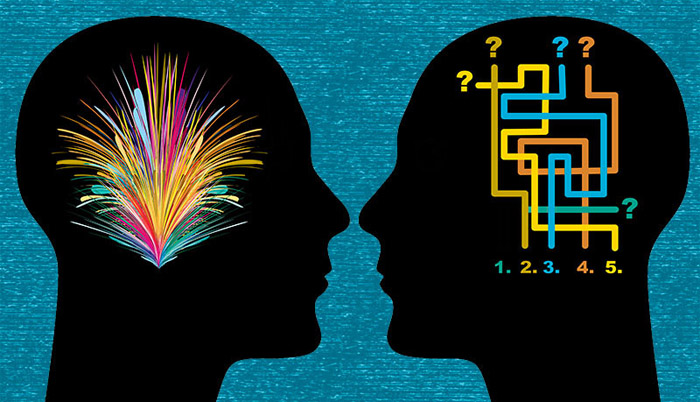

يُعدُّ تغليب التفكير العقلاني على نقيضه الغيبي وما يرتبط بذلك من تضاؤل الاعتماد على العواطف، كردّات فعلٍ على الأحداث، من أهمّ مؤشرات تطوّر الفرد والمجتمع. والتغليب المشار إليه ظاهرة نسبية وغير مكتملة، وذلك لاستحالة الفصل بين الدوافع الغريزية والتفكير، وعدم ضرورته.

لكن هذا التغليب، مع ذلك، يبقى أحد روائز الحكم على وعي الفرد وتقدّم المجتمع، في لحظة تاريخية محددة، وما يرتبط بذلك من استخدام الحلول العلمية والاستقراءات المنطقية في حل المشاكل ودرء الكوارث على أنواعها.

وغنيّ عن القول أنه ليس ثمة تطابق بين الفكر الغيبي والاحتياجات الروحية، فالتفكير الغيبي غالبًا ما يرتبط بعقيدة جماعية واجتماعية، في حين تعمل المشاعر الروحية، ذات الخصوصية الفردية، على سدّ تلك الفجوة الأزلية الناجمة عن طبيعة الوجود وغموضه.

ظهر الفكر العقلاني، على نحوٍ خاص، في سياق التطورات التي حصلت في أوروبا، إبّان عصري النهضة والتنوير، وارتبط ببداية الثورة الصناعية والحاجة إلى إيجاد حلول عملية للمشاكل والبحث عن الأسباب الأرضية للظواهر والأحداث، كجزء من ثقافة برجوازية تحاول أن تشقّ طريقها للتعبير عن نمط إنتاج رأسمالي صاعد، بعيدًا عن الادعاء بأنّ كل ما يحصل على الأرض سببه قوى غامضة وأوامر علوية، الأمر الذي كان يتلاءم وعصر الملكيات المطلقة المتحالفة مع الكنيسة.

فالتعامل مع الآلات يحتاج إلى معرفة القوانين الموضوعية المستقلة عن رغبات مستخدميها، ويقود ذلك إلى مزيد من محاولات التفكير والتجارب التطبيقية ذات الصلة، ولو خالف ذلك عقيدة الشخص وإيمانه المسبق. وتقضي الضرورة بالفصل بين نمطي التفكير، العاطفي والعقلي، مؤقتًا على الأقل.

لأن الوعي البشري ليس بوسعه مسايرة سرعة تطور التقنيات، وقد لا يعي البشر مصلحتهم البعيدة في هذا التطور، الأمر الذي دفع العمال الإنكليز إلى تحطيم الآلات في بدايات الثورة الصناعية، ظنًّا منهم أنها تتسبب في بطالتهم وتعاستهم، كردة فعل عاطفية قصوى، مثلما يفعل طفل بلعبةٍ لا تستجيب لرغباته.

ولم يحصل الانتقال النوعي في طبيعة الوعي، المُعبَّر عنه بأن الأرض هي التي تدور حول الشمس وليس العكس، دفعةً واحدة، واحتاج إلى قرون لينمو ويترعرع في أحشاء الثقافة السائدة، قبل أن يترسخ واقعيًا، وما زال البعض يحاجّ في ذلك حتى الآن، كدليل على عطالة الدماغ البشري، وميله إلى الاسترخاء غير الخلاق، وخضوعه للعادة والتكرار عند معظم البشر.

وإذا كان الافتراق بين طبيعتي التفكير، العاطفي والعقلاني، يتضاءل بصورة ملحوظة في المجتمعات الصناعية المتطورة، فهو ما يزال بيّنًا في مجتمعاتنا، ويعيش معظمنا فصامًا عنيدًا، بين معتقداته الغيبية ونمط الحياة الاستهلاكي السائد في كل أركان المعمورة، والقائم على استخدام التقنيات المؤسَّسة على حسابات ملموسة وقوانين موضوعية ووضعية.

وقد ظهرت معالم هيمنة العواطف الفردية والجماعية وردات الفعل المرتبطة بها، في أثناء الانفجارات الاجتماعية الأخيرة في منطقتنا، وكانت ثمة صعوبة بالغة في عقلنتها كوعي سياسي مجدي، نظرًا لطغيان النماذج السياسية غير الناضجة في التعبير عما يجري في الشوارع، والتي اكتفت بتكثيف العواطف الشعبية وبيع الأوهام بالاستناد إلى فصاحة اللغة وحسب، وغاب، أو ندر، صوت السياسيين العقلاء حين كنّا في أمس الحاجة إلى دورهم.

كما أسهمت في ذلك وسائل الإعلام التواقة إلى التلاعب بالأحداث واستغلالها، وأفسحت المجال واسعًا لممثلي هذه النماذج السلبية للظهور والتعبير، بينما حجبت النور عن بذور العقلانية التي نبتت في تربة الثورات، فغابت الشخصيات الإيجابية التي يمكن أن تُحدث فرقًا في الطريق إلى المستقبل.

بالنتيجة، ظلّت العواطف الشعبية تحوم حول شخصيات مستبدة، كبدائل خادعة نمت على حساب نخب عقلانية يجب أن تتصف بـ “برودة” التفكير، بخاصة في السياسة، نخب قادرة على الرؤية الواضحة وسط ضباب الانفعالات، كشرط لازم، ولو أنه غير كافٍ، لعبور المآزق التاريخية في البلدان التي لم تترسخ فيها القوانين الناظمة للحياة السياسية بعدُ.

وصار من الضروري انقضاء مدة أطول من أجل إعادة الانتظام الاجتماعي على أسس جديدة، عقلانية ومدنية، يمكن البناء عليها، بعيدًا عن الممارسات الثورية الخالية من السياسة، التي أسهمت في إعادة الأمور إلى نقطة الصفر أو ما دونها.

مع ذلك، لم تحُل طبيعة التفكير العاطفية دون إدراك الناس لمصالحهم الملموسة، وقد انساقوا بغرائزهم نحو البلدان التي يتوافر فيها الأمان وموارد العيش، حين افتقدوها في مواطنهم الأصلية، ولو لم يشاطرهم سكان هذه البلدان طريقة التفكير أو الاعتقاد، مثلما فضّل المهاجرون والمهجَّرون السوريون اللجوء إلى البلدان الأوروبية، حين توافرت لهم حرية الاختيار.

يُستفاد من هذا الدرس في ضرورة التركيز على المصالح الحياتية المباشرة للناس، وتأمين سبل العيش والأمان لهم، وليس محاولة تغيير طريقة تفكيرهم، التي هي تحصيل حاصل، وتحتاج إلى فترات زمنية أطول لتظهر وتتكرس في الواقع الاجتماعي المعيش.

ومع أن الطبيعة العاطفية لشعوبنا ما تزال هي السمة الغالبة، فإن التطورات التي حصلت في العقد الأخير، وأهمّها تهشيم صورة أنظمة الاستبداد وانكشاف حدة المظالم الاجتماعية، فضلًا عن سهولة الحصول على المعلومات وزيادة حرية التعبير.

دفعت كثيرين للتفكير وإعادة النظر بمنظوماتهم القيمية التي تم تلقينهم إياها بحكم التقاليد المتوارثة، ومن ذلك التساؤل حول دور المنظومة الدينية القائمة، المنتجة للاستبداد أو المتحالفة معه، وإمكانية أنسنة التدين، بخلاف الصورة السائدة، المنفرة والضيقة، ولمصلحة المجتمع ككل.

بغياب التفكير العقلاني، تسود مختلف أشكال التزييف العاطفي، ويُصبح الفرد ضعيفًا يسهل التلاعب بإرادته واستغلاله واستعباده، وتوجيهه نحو سبلٍ لا مصلحة حقيقية له بولوجها، وهذا ما ينطبق على حياة السوريين في ما يفترض أن يكون وطنًا آمنًا.

وتحوّل إلى معسكر لا حدود فيه للاستلاب والضياع والقهر والفقر، ما جعلهم ينتظرون أي فرصة للنجاة والهرب إلى خارج أسواره، أو اجتراح مأثرة التغيير، وبناء وطن يليق بهم بعد كل ما حدث.