تابعت- كما تابع غيري- الهجمة غير المبررة على الفنانة اللبنانية كارول سماحة، لغنائها كلمات منسوبة للشاعر محمود درويش، وأكثر ما يغيظ في دفاع الكتاب والنقاد عن الشاعر قولهم إن الكلمات ساذجة والمعنى سطحي، والأسلوب ليس هو أسلوب محمود درويش، فهو الشاعر الكبير الذي لا يمكن أن يصدر عنه هذا الكلام.

حاول البعض أن يبحث عن هذه الكلمات، هل هي فعلا للشاعر أم لا، فلم يجدوا أنها بتمامها له، وإنما وجدوا لها شبيها في المعنى وبعض الألفاظ في قصائد أخرى، وفي المحصلة خرج الحكم بأن كارول سماحة معتدية على سمعة الشاعر، فهي تدمر أسلوبه، وهي تنسب له كلاما رديئا مثل هذا، ليستدعي الأمر بمؤسسة محمود درويش في رام بإصدار بيان تستنكر فيه هذا الفعل، وطالبت المسؤولين عن العمل بوقف بثه.

وأضافت المؤسسة أن القصيدة “دون المستوى المعروف به شاعرنا الكبير، وأن هناك مقطعا وحيدا مجتزأ من قصيدة محمود درويش “وعاد في كفن” قد جرى تحريفه واستخدامه في الأغنية”. إذاً، هذه هي النتيجة التي أجمع عليها كل من تناولهم هذا العمل الفني، والبيان جاء متأخرا عما كتبه النقاد، واستعارت المؤسسة منهم هذا الموقف النقدي.

تفترض ردود الفعل النقدية والصحفية والرسمية أن النص رديء بمجرد أنه لم يقله محمود درويش، وكأنّ محمود درويش لا يقول شعرا رديئا وكلاما ساذجاً وسطحياً، وهذا بحد ذاته نوع من التأليه والتقديس والحكم النهائي الذي لا يُبتّ فيه، وعلى كثرة من كتب في الموضوع لم يبين هؤلاء العباقرة لماذا هذا النص رديء، ولماذا الأسلوب ركيك، وكيف خالف طريقة محمود درويش في الأداء. إنما جاء الحكم تعسفياً فارغاً من الأدلة. فهل فعلا درويش لا يقول شعرا رديئاً أو كلاما ساذجاً؟

في كثير من المقابلات الصحفية المتأخرة مع الشاعر يود لو أنه يستطيع التخلص من كثير من قصائده الأولى التي يعدها رديئة، كما أنه لم يعترف بنصوص كثيرة، ولم تطبع في المجموعة الكاملة، وحذف في قصائد أخرى بعض المقاطع والجمل وغيّر في الكلمات، وسبق للشاعر أن قال في أحد الحوارات معه: “إن كثيرا من القصائد لا أريدها، ولكنها دخلت في وجدان الناس على نحو لا يمكنني معه أن أحاول استردادها”.

(في انتظار البرابرة، طبعة الأهلية، 2016، ص84) ما يعني أن الشاعر يعترف ضمنا وصراحة أنه كتب نصوصا رديئة بالفعل، كما لم يسلم من هذا كثير من الشعراء الكبار قديما وحديثا، ولا يصحّ ابتداء أن نقول إن درويشاً- أو غيره- لا يصدر عنه شعر رديء أو كلاما ساذجاً، ونسلّم تسليما أعمى؛ أن كل ما كتبه “معجز” ولا يطاله النقد والانتقاد، بل كل الكتاب معرضون لمثل هذه الرداءة الأسلوبية.

وهناك ما لا يحصى من الأمثلة من لدن المتنبي حتى أدونيس وما بعد أدونيس. فالكتاب والشعراء لا يكتبون قرآناً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وشعرهم ليس تنزيلا من حكيم حميد.

هذا من حيث صنعة الكتابة ذاتها التي يتفاوت فيها الشاعر نفسه من أول مسيرته الإبداعية حتى آخرها، فلا يقال مثلا إن درويشا كتب شعرا رديئا في بداياته، وأنه قد تخلص من الرداءة بعد ذلك، لأن الشاعر يمكن أن يصاب بالرداءة في أواخر حياته أكثر من أولها، بحكم أنه استُنزف أسلوبا وموضوعا، فصار أكثر عرضة للرداءة، وهذا ما حدث مثلا مع الشاعر خليل حاوي الذي أصدر مجموعة شعرية أخيرة بعد طول صمت، وأنها لم تكن بالمستوى المتوقع منه، فكانت سببا في انتحاره، كما يقول بعض المتابعين له ولشعره.

أما كيف اشتبهت المسألة فصار الشعر لمحمود درويش، فهذه مسألة أخرى، وتدل على أن الكلمات الرائجة بين الناس افتراضياً، تعبر عن ضيقهم بالحرب وويلاتها، وبالفعل أعيدت مرات ومرات واستشهد فيها منذ زمن طويل، ولم ينتبه أحد لهذه “الجريمة” إلا بعد أن غنتها كارول سماحة، وهذا يعني كثيرا في حقيقة الأمر، وأسوأ ما يعني عدم وثوقية النصوص الافتراضية الرائجة وأنه لا أحد معني بها وتتبعها، فليكتب من شاء ما شاء ولينسبه لمن شاء، فلا أحد يعنيه، ليدقق وليمحص، ولينص “الحديث إلى أهله”، فلم تعد “الأمانة في نصه”.

ومن جانب آخر مغاير تماماً، فإن المسألة تعني أن هؤلاء الافتراضيين افترضوا أن الشاعر يعبر عن أوجاعهم فألفوا كلاما ونسبوه إليه، لأن الشاعر بالنسبة إليهم هو ضميرهم الحيّ، فقوّلوه ما يريدون هم أن يقولوه ليمنحوه شيئا من الشرعية والانتشار والتأثير، وهذه عادة عند العرب القدماء مستمرة لديهم منذ أيام الجاهلية وحتى الآن.

وهذا ما كان يطمح إليه فريق ممّن تقوّل على الرسول الكريم أحاديث في موضوعات كثيرة، إذ يطلبون شيئا من هذه الشرعية وذاك التأثير، وهذا ما حدث مع النص الذي أبدعته غناءً الفنانة كارول سماحة، واستطاع النص أن يلفت نظرها، ويؤثر فيها أولا وقبل أي شخص، وكأن هذا النص حقق فاعليته النصية في أقصى إمكانيات التفاعل النصي.

فانتقل من العالم الافتراضي إلى العالم الواقعي، ممارسا سلطة مزدوجة على النقاد وعلى المستمعين، وبهذا يكون النص قد حقق شعريته الخاصة فيه، هذه الشعرية المتخلّقة في رحم العالم الافتراضي والمولودة بعمل فني في استوديوهات الفن الواقعية، ليعود مرة أخرى ليحقق التفاعل من جديد في العالم الافتراضي.

لقد حدثت هذه المسألة مع غير درويش؛ مع حيدر محمود وقصيدته التي نسبت إليه في مدح صدام حسين، ومع أحمد مطر في قصائده الساخرة من الحكام العرب، ومع غيرهم من الشعراء، فألف كثير من المجهولين قصائد ينسبونها إلى شاعر معروف بتقليد أسلوبه، ولم يخلُ منها عصر من عصور الأدب العربي، فقد عرف الشعر القديم هذه القضية تحت باب “الانتحال” ووقف عندها النقاد قديما.

واستمر الانتحال بعد ذلك، فانتحلوا على مجنون ليلى شعرا كثيرا، إلى حد قول أحد النقاد لم يجد الرواة شعراً ورد فيه ذكر ليلى إلا ونسبوه للمجنون، وهكذا حتى وصل الانتحال إلى تأليف كثير من الاقتباسات المعاصرة الافتراضية المنسوبة لنيتشه ودوستفسكي مثلاً، فلم يقتصر الأمر على درويش.

وكل تلك الاقتباسات المنحولة لم يدقق فيها أحد، ولم يسعَ إليها النقاد والصحفيون والكتاب لردها ومعرفة أصولها كما حدث مع هذا النص، بل إن قصيدة مثل قصيدة “صوت صفير البلبل” رائجة رواجا كبيرا وأنها للأصمعي، والأصمعيّ بريء منها براءة تامة، بل لم يسمع بها، إذ لو استمع إليها لم يتواضع ويرويها كما روى شعر الشعراء المجيدين.

فهو لم يكن شاعراً، على الرغم مما في القصيدة من مشاكل لفظية وعروضية ونحوية، تجعل من تلك القصيدة المشؤومة قصيدة رديئة، لم يجرؤ أحد على وصفها بهذا الوصف، وما زالت تعاد وتستعاد على أنها من أجود الشعر وأعظمه، وهي عكس ذلك تماماً.

والمسألة الثالثة المهمة في هذا الجانب، وهي المتعلقة بكيفية الحكم، فأغلب من كتبوا في موضوع الأغنية لم يقرؤوا كل ما كتبه درويش، فدرويش موزع في نصوص كثيرة منشورة في الكتب الشعرية والنثرية وافتتاحيات الصحف والمجلات التي عمل فيها، وعلى الرغم مما عمله سيد محمود من جمع فترة درويش المصرية في كتابه “المتن المجهول” إلا أن درويشا كتب افتتاحيات لمجلة فلسطين الثورة عندما كان رئيس تحريرها.

وكتب افتتاحيات مجلة الكرمل على مدار (89) عدداً، وكتب مقالات كثيرة، جُمع بعضها، وبعضها لم يجمع إلى الآن. ولكن هل يعقل أن يغيب هذا النص عن المثقفين ويعثر عليه رواد مواقع التواصل الاجتماعي على افتراض أن درويشا قد فعلها وكتبه؟

هذا السؤال يفترض مني أن درويشاً يمكن أن يكون قد قاله، فالنص يناقش قضية إنسانية وهي نتائج ما بعد الحرب، وهذه الفكرة بالتحديد شغلت درويشاً كثيرا وعبر عنها بطرق مختلفة، واستعان “محبو درويش” من النقاد والكتاب بمقاطع مشابهة له في المضمون في نصوص أخرى، يبين فيها موقفه من الحروب، ونتائجها الكارثية على الأبناء، والزوجة والأم والأب والأصدقاء.

إذاً، فالمعنى ليس ساذجاً بل هو إنساني عظيم، يشغل تفكير الناس، وخاصة الذين يعانون من ويلات الحروب، فكيف يقول النقاد إن الفكرة ساذجة في هذا النص الكاروليّ الملفّق؟

أما نصيّاً فالأسلوب المصوغ منه هذا المقطع هو الأسلوب العربي الذي يستخدمه درويش، ببلاغته المتقشفة عن الصورة الشعرية، وكثيرا ما استخدم درويش الأسلوب العربي البسيط البعيد عن تعقيد الصور الشعرية في ظروف مشابهة، فلينظر هؤلاء مثلا إلى قصيدة “ونهاني عن السفر” أو قصيدة “إلى قارئ” أو حتى قصائده المتأخرة؛ كسيناريو جاهز، و”لا أريد لهذه القصيدة أن تنتهي”.

في هذه النصوص شاعرية البساطة غير الغارقة في التعقيد البلاغي والجمل غير المفهومة، لاحظوا معي بداية قصيدته “سيناريو جاهز”:

“لنفترضِ الآن أَنَّا سقطنا،

أَنا والعَدُوُّ،

سقطنا من الجوِّ

في حُفْرة…

فماذا سيحدثُ؟

وفي أحد مقاطع قصيدة “لا أريد لهذه القصيدة أن تنتهي” يقول درويش:

“ها نحن نروي ونروي بسرديّة

لا غنائيةٍ سيرةَ الحالمين، ونسخرُ مما

يحلّ بنا حين نقرأ ابراجَنا،

بينما يتطفّلُ عابر دربٍ ويسأل:

أين أنا؟ فنطيل التأمّل في شجر الجوْز

من حولنا، ونقول له:

ههنا. ههنا. ونعود إلى فكرة الأبدية”

أقول لمن حاول أن يعتمد على الصورة الشعرية في نفي النص من حظيرة درويش الشعرية: أين الصور البلاغية في المقطعين السابقين، بل إن درويشا ينحو منحى “النثرية” في صياغة مفتتح قصيدة سيناريو جاهز، هذا المفتتح الذي كان أول ما يعتني به شعراء العربية القدماء.

درويش هنا يطوح بهذا الافتراض الشعري القديم، وكذلك فعل في المقطع الثاني يختار الأسلوب البسيط المتقشف المستند على “السرد” بلا تقنيات شعرية خاصة فيه؛ ليعبر عن فكرته، فهل هذا الكلام ساذج؟ وهل هذا الأسلوب ركيك؟ بالطبع لا، وإنما له شعريته الخاصة به. وازنوا الآن مع بداية النص المختلف عليه:

ستنتهي الحرب يوما ويتصافح القادة

وتبقى تلك العجوز تنتظر ولدها الشهيد

وتلك الفتاة تنتظر زوجها الحبيب

وأولئك الأطفال ينتظرون والدهم البطل

لا أعلم من باع الوطن لكنني رأيت من دفع الثمن

إنه ينحو المنحى ذاته، مقطع سردي بامتياز، نثريّ، لا يقوم على الصورة الشعرية، بل ليس شعرا ألبتة، وإن كتب بهذه الطريقة، إنما هو كلام نثري خالص، لكنه ليس رديئا ولا ساذجاً ألبتة، يحمل أفكار درويش عن الحرب، فدرويش لم يكن ينحاز إلى الحروب ولا إلى القتل، وكان دائما يدين أعمال العنف الفلسطينية أيام العمليات الاستشهادية، ويدين أعمال القتل الصهيونية سواء بسواء،

وكان باحثا عن السلام، ليس بشروط أوسلو، وإنما يبحث عن سلام أكثر عدلا من وجهة نظره، وكان من معارضي اتفاقية أوسلو، لكنه لم يعارض فكرة السلام مع العدو أساساً، بل كان ساعيا إليها وبكل ما أوتي من قناعة، لذلك كانت عينه على الأحياء وليس على الأموات، ومن قرأ درويشا قراءة متأنية سيرى أن فكرة المقطع السابق هي فكرته تماماً وفكرة غيره من الشعراء والأدباء الكارهين للحرب،

فلماذا عدّ النقاد هذا المقطع ساذجاً؟ ألأنه وصف الولد بالشهيد والزوج بالحبيب والوالد بالبطل؟ أم بسبب هذه الجملة الحقيقية جداً: “لا أعلم من باع الوطن، لكنني رأيت من دفع الثمن”؟ هل استغربوا أن يقول درويش كلاما بسيطا جارحا في بساطته إلى هذه الدرجة؟

كل ما سبق لا يعني أن النص الذي غنته كارول سماحة هو لدرويش، لكن هو اعتراض على “سذاجة” النقاد والصحفيين والكتاب الذي تفهّوا المقطع لسبب واحد هو أنه ليس لمحمود درويش، وهذا يعني أن كل ما يكتبه الآخرون ساذج وركيك، وليس فيه ما يعجب هؤلاء النقاد،

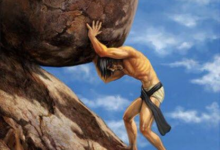

وقد رأينا انحيازهم الأهوج لدرويش وشعره وإهمالهم غيره من الشعراء لدرجة تشعر فيها أن الشعر الفلسطيني أقفر بعد درويش فقرا مدقعاً. وهذه مأساة نقدية وأدبية. كما أن فيه تبرئة متسرعة هوجاء وحمقاء من أن يكون في شعر درويش وكتاباته أي رديء، وهذه كارثة أخرى. وكما أن “مجنونا” رمى حجراً في بئر مئة عاقل لن يستطيعوا أن ينتشلوه منها،

فإن كلام النقاد- هم المجانين هذه المرة- صخرة موضوعة في طريق المستقبل تسد الطريق أمام مئات من العباقرة والموهوبين فلن يستطيعوا تجاوزها، بناء على ما لهؤلاء النقاد من سلطة وقوة وتأثير في التأليه والتقديس ومنح حصانة للشاعر الكبير من الرداءة والانتقاد، والسمو به إلى مصاف لن يرقى إليها أي شاعر وأديب، بعيدا عن العيب الأدبي والنقد السلبي. ألا قاتل الله العمى كيف أودى بنا إلى الهاوية؟

لقد حققت أغنية كارول سماحة ملايين المشاهدات، ونجحت في التنفير من الحرب، فهل تردت أذواق الناس إلى هذه الدرجة حسب ما توصل إليه النقاد العباقرة الذين رأوا في المقطع سذاجة وركاكة ليكون كل هؤلاء الملايين يتمتعون بذائقة رديئة، وهذا حكم افتراضي بطبيعة الحال مبني على حكم النقاد،

وفيه اتهام مبطن لفريق عمل الأغنية أنهم معدومو الذوق الفني، وقد أشغلوا طاقاتهم واستفرغوا بعضها لإنتاج أعمال فنية هي بالضرورة عندهم “ساذجة” وركيكة وغير فنية.

ولست أقول قولهم، وإنني منه بريء براءة تامة، وليقولوا عني أنني ساذج وركيك الأسلوب، فقد أعجبت بما غنته كارول سماحة، بل كان عملا متقنا، تصويرا وأداء وكلمات، ولم تكن هذه المغنية التي أحبّ صوتها بحاجة لدرويش لتزيد شهرة وحضورا، إنما هي تلك الفنانة ذات البصمة الفنية التي لا تنسى ولها جمهورها المثقف غير الساذج الذي ينتظر أعمالها بشغف ليستمتع بها،

وكل عمل فني وهي وفريقها بخير وتألق، ولتنتهي الحروب، وليعم السلام ربوع هذه الأرض التي أضحت يبابا أشد من أرض ت. س. إليوت الخراب، وليرحم الله الشهداء رحمة واسعة، وكفانا شر نقاد لا يعلمون، وعلى أوهامهم يتعكّزون.