مُختصَرُ القول في التفاهة

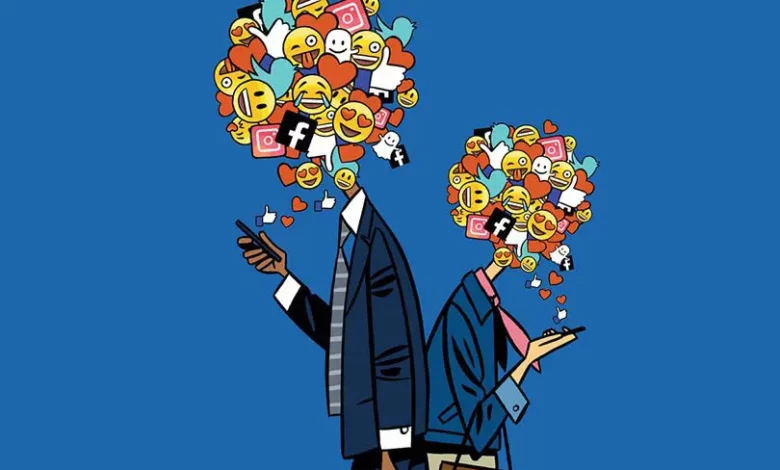

لا يُماري أحدٌ؛ في استفحال ظاهرة التفاهة في البلدان العربية؛ بشكل فجٍّ خلال العقديْن الأخيريْن، مُستفيدةً من العولمة التي اكتسحت وسائل التواصل والاتصال. ما جعل من السَّهل جداً تحويلُ تافهٍ إلى نجم، ومغمورٍ إلى مشهور، ورديءٍ إلى مادة مطلوبة ومَرغوبة ومَبحوثٍ عنها.

لكن الأمر؛ وإن كان يبدو في ظاهرِه هكذا بساطةً؛ إلاَّ أن تشكُّلها وطفوحَها (التفاهة) احتاج إلى تظافر مجموعة من العناصر والمكونات، وإن جاز لنا أن نضربَ لهذا مثلا؛ فلنا في “البعوض اللاسعِ مصاص الدّماء” هذا المثل؛ فأسرابُ البعوضِ اللاسِع الذي يَهجم على المدينة ليلا؛ كانت تتحضرُ لهذا الهجوم في مُستنقعِ ماءٍ راكضٍ وآسِنٍ في مكان ما على هوامش المدينة، بدأ بسلسلة عمليات مُنظمة ومتتالية وهي؛ (تعفن الماء، الإباضة، الحضانة، الفقس، اكتساح المدينة).

تنتهج التفاهة نفسَ هذا التسلسل تقريبا؛ لكي تنتشر وتَطفَح على السطح، حاجبةً كلَّ قيمةٍ وكلّ ذي قيمة، وكلَّ جمالٍ وكلَّ ذي جمال. بارِزة بالقُبح والقّبيح. وأولُ هذه الخطوات؛ مباشَرةُ تخفيض جودة التعليم.

وترومُ هذه السياسة المُمتدة؛ إلى جَعل كلِّ الناس سواءً، المُتعلم وغيرُ المُتعلِّم، أيْ؛ إلى إلغاءِ الميزة (الشهادة، المستوى الثقافي والمعرفي، المنصب العلمي والأكاديمي)، أي؛ جعلُ الجاهلِ والأُمّيِّ والمُثقف والمُتعلِّم والعالِم، على مُستوىً واحدٍ من حيث المعيارية.

لكن هذه الحالة؛ دونها إكراهاتٌ جمة لبثِّها في مُجتمع من المجتمعات؛ خصوصا؛ إذا كانت هذه المجتمعات غنيةً بالمواهب والكفاءات والعلماء، في هذه الحالة؛ تنتهجُ ماكينة التفاهة، سياسة أخرى أكثر مَكرا وخُبثا؛ وهي؛ إسقاط القيمة الرمزية والمعنوية والمادية لهذه الكفاءات، وتكون غالبا بتعقُّبِ واستهداف المشاتل والمَزارع والمُستنبتات التي تُفرِّخ لنا هذه الكفاءات وهي؛ المؤسسات التعليمية، الجامعات والمعاهد العلمية، المراكز والمُختبرات البحثية..، من خلال تبئير مشاكلِها الجمة والمُتراكبة والمُتفاقِمة، وتغليظ عوْراتِها للرأي العام، (دون بدل أي مساعٍ لتطوير هذه المنظومة وحل مشاكلِها والرفع من جودة مُدخلاتِها ومُخرجاتِها)؛ عبر سياساتٍ مُمنهجة ومُتوازية؛ تستهدف تصوير التعليم للنشء ولأولياء الأمور على أنه مُغامرة مادية ونَفسية وذهنية وعضلية طويلة ومُكلِّفة وغير مضمونة.

يتم تعزيز هذا الاعتقاد من خلال وسائل وإجراءات مادية ماكرة ومقصودة؛ من قبيل تخفيض راتب الأستاذ، تعقيد مساطر وإجراءات الترقية وزيادة الأجور والضمان والتغطية الصحية و….،

في المقابل؛ يتم تصوير الإنسان التافه غير المُتعلم؛ على أنَّ بإمكانه في لمح البصر أن يُصبح نجماً يعيش حياة الأثرياء، وتتعقَّبُه الصحافة ووكالات الإعلام، وتترصدُه العدسات في أبسطِ وأتفهِ أمورِه الحياتية. في حين يقضي الأستاذ حياتهُ في التدريس مُعذبا ومُعانيا ومريضا ومُكابدا لكل صروف الدهر؛ في سبيل توفير مستلزماته حياة كريمة، ثم لا يُفلح غالبا أو ربما أبداً.

وقد عاينا كثيرا من هذه الحالات على شاشاتٍ وقنوات عربية كثيرة؛ بعضُها يضطر فيه الأستاذ الجامعي (في بعض الدول العربية) إلى العمل حمَّالاً خارج أوقات عملِه؛ ليستطيع العيش هو وأسرتَه دون أن يضطر إلى تكفُّف الناس.

هذه المشاهد والمقارنات في لاوعي الغوغاء والبسطاء والأميين والعوام من الناس؛ لا يعني فتح باب التساؤل والنقاش واستحضار المنطق الذي يقول “لا يصحُّ إلا الصحيح“. والبحث في المُسبِّبات ومعالجتِها.

وإنما يعني شيئا واحدا فقط، هو سقوط القدوة، بحيث يتحول مفهوم القدوة عند هؤلاء العوام، ويبدؤون في البحث عن قدوة جديدة، تتوفر فيها عناصر الانتقاء التي رسمَها لهم الإعلام؛ باعتبارها من أهم مُقومات (القدوة) وهي؛ (الشهرة مع المال)، بغضّ النظر عن الطرق المُوصِلة إلى هذه القدوة المزعومة والزائفة. والتي هي دائما التفاهة والرداءة.

التعليم؛ مجرُّد صرح من صروح الجودة والقيمة والقدوة التي باشرت سياسات التفاهة والرداءة؛ تسليطَ معاوِلِ هدمِها عليه منذ أمد، ودونَهُ صروحٌ أخرى تُستهدفُ وتئنُّ وتُقاوم في صمت رُغم التضييق والتشويه والمُحاربة.

لكن التعليم يظلُّ وسيظلُّ المَنبع والعيْن الدافقة التي تغذي كل جداول وأنهار وروافد القيم والقيمة والأخلاق والقدوة والجودة والتميُّز. وأبداً؛ لن يستوي الجاهل والعالم، ولا الوضيع والرفيع، ولا القَيِّمُ والتافه.

تسرني معلوماتكم المنشورة، أتمنى لكم التوفيق في جميع خطواتكم