خرافة باسم الشعب .. الوجه الآخر لـ “جمال عبد الناصر”

حين كان يخرج عبد الناصر في خطاباته الجماهيرية الشهيرة، رجلا يسحر الناس بلسانه، ويتوغل في عقولهم بما كان يُلهبه من مشاعر الوطنية والقومية والشخصية المصرية التي تستطيع تحدي الأعداء، فإن فهم الرجل كظاهرة تاريخية من هذا الجانب، وهو الذي كان مسيطرا فيها على وسائل الإعلام كلها، والوظائف كلها، والصحف كلها، تعتبر قاصرة نوعا ما.

فهناك في بطون الكتب، ومذكرات من عاشوا تلك الحقبة، ومن خرجوا يدلون برواياتهم للإعلام بعد زمن عبد الناصر.. هناك تتكشف أجزاء واسعة من صورة أخرى لـ”الزعيم”، صورة مظلمة تحتاجُ فقط إلى من ينفض عنها غبار النسيان والإهمال، ويُلملم حلقاتها المتباعدة، وشتاتها المقصود!

يتساءل جمال عبد الناصر في كتابه “فلسفة الثورة” عن الأهداف التي قامت من أجلها “ثورة يوليو/تموز 52″، قائلا:

“ما الذي نريد أن نصنعه؟ وما هو الطريق إليه؟ الحق أني في معظم الأحيان كنتُ أعرف الإجابة عن السؤال الأول.. ما من شك في أننا جميعا نحلم بمصر المتحررة القوية”[1].

هل كان عبد الناصر يعرف ما يريد حقا؟ هل كانت مصر في زمنه قوية متحررة؟ وما الذي تغير في عصره عما كان في زمن الملكية؟ والآن بعد ثمانية وأربعين عاما على وفاة ما تصفه الرواية الرسمية المصرية بـ”الزعيم الخالد” هل كان الرجل يستحق الزعامة؟ ولماذا تغيرت صورته لدى الأجيال الحالية؟

ما من شك أن وسائل التواصل الاجتماعي اليوم قد أظهرت ما أخفاه الناصريون، ومؤرخو الدولة القومية في مصر على مدار عقود طويلة كانوا ولا يزال أكثرهم يحتكر مناصب الثقافة والفكر ومفاصلها في مصر، غير قابلين إعطاء الفرصة للمنافسين التقليديين لهم من الكُتّاب الإسلاميين أو الأكاديميين غير الموالين للحكم الناصري،

فلما ظهرت منصات جديدة للنشر ليس للدولة المصرية، أو على الأصح جمهورية عبد الناصر، كبير سيطرة عليها بانت الحقيقة، وانكشفت الأسرار، فضلا عن سهولة الوصول إلى كتب التاريخ، ومذكرات القادة والعسكريين والمدنيين الذين كانوا شاهدين على ذلك العصر وأسراره.

محمد حسنين هيكل وجمال عبد الناصر (مواقع التواصل)

والحق أن عبد الناصر نفسه حرص على أن يستولي على هذه المناصب الثقافية المشكلة لوعي الناس المؤيدين لتوجهاته قبل غيرهم، أهل الثقة قبل أهل الكفاءة، ولأول مرة في تاريخ مصر يتقلد منصب رئيس تحرير مجلة التحرير عقب انقلاب يوليو/تموز 1952م مباشرة ثم وزارة الثقافة لأربع سنوات متوالية ضابط عسكري من الضباط الضالعين في الانقلاب وهو ثروت عكاشة،

وقد استمر توزيع المناصب المفصلية بما فيها وزارة الثقافة على الموالين للحكم العسكري في مصر آنذاك وحتى اليوم، وكان على رأس هؤلاء المنظرين للناصرية عرابها الأول محمد حسنين هيكل الذي تشير بعض الروايات إلى أنه المؤلف الحقيقي لكتاب “فلسفة الثورة” المنسوب لعبد الناصر[2].ط

لم يكن جلال كشك صاحب الصيحة الأبرز في هذا الطريق، بل يؤكد فتحي رضوان، وهو ممن عملوا مع عبد الناصر واقتربوا منه، أن نجاح الانقلاب العسكري في مصر بالإطاحة بفاروق وأسرة محمـد علي كان انتصارا للأميركان على البريطانيين في صراعهم على تركة الشرق الأوسط بعد الحرب العالمية الثانية التي خرجت منها بريطانيا مستنزفة أمام أميركا القوية.

يقول في كتابه “72 شهرا مع عبد الناصر”: “كان المعسكر الاستعماري متمثلا في بريطانيا التي كانت جيوشها في مصر عند قيام الثورة وعزل الملك، وكانت بريطانيا مختلفة أشد الاختلاف مع الولايات المتحدة في أمور عديدة أهمها مصير الملك فاروق ثم مصير الملكية.

وقد استمر هذا الخلاف فترة طالت شهورا فبقي النظام الملكي قائما في مصر حتى يوليو/تموز 1953م، ففي هذا التاريخ رجحت كفّة السياسة الأميركية وتقرر إسقاط الملكية وإعلان الجمهورية”[3].

على أن اتصال الأميركان بضباط يوليو لم يكن عابرا، بل كان اتصالا وثيقا تحددت فيه معالم الانقلاب العسكري المرتقب على فاروق، ويؤكد المؤرخ رؤوف عباس أن أحد هؤلاء الضباط كان على اتصال بالملحق العسكري الأميركي والسفارة الأميركية من خلال اشتراكهما في هواية التنس في نادي الجزيرة بالقاهرة.

وأن صداقة توطّدت بين الجانبين تم على إثرها عقد “صفقة ما بين الطرفين؛ لأن منشورات الضباط الأحرار التي كانت تُهاجم الاستعمار الأنجلو أميركي، أصبحت منذ مارس/آذار 1952م (قبل الثورة بأربعة أشهر كاملة) تُهاجم الاستعمار الإنجليزي وحده”[4].

وقد سارت العلاقات بين عبد الناصر والأميركان على ما يرام حتى بدأ التململ بين الجانبين حين رفضت أميركا مد مصر بالأسلحة المطلوبة فاستعاضت عنها بالأسلحة التشيكية، وحين رفضت تمويل السد العالي، الأمر الذي اضطر عبد الناصر إلى الاتجاه نحو الاتحاد السوفيتي الذي بدأ في مساعدة مصر في بناء السد منذ 1960م.

كانت الصدمة الأولى في مجلس قيادة الثورة انقلابه على أهدافه التي جاء معلنا لها، وعلى رأسها القضاء على الفساد والمحسوبية، والعودة إلى الشعب ليحكم نفسه بنفسه، لكن الأمر كان بعكس ذلك كما يعترف محمـد نجيب الرئيس الأول لجمهورية مصر العربية، والضحية التي أكلها الضباط “الأحرار”، وعلى رأسهم عبد الناصر، لحما ورموها عظما كما يصف هو في مذكراته، يقول:

“تولّد في داخلي إحساس بأننا فتحنا بابا أمام باقي الضباط ليخرجوا منه إلى المناصب المدنية، ذات النفوذ القوي والدخل الكبير، وحاولت قدر استطاعتي إغلاق هذا الباب، وابتعاد الجيش عن الحياة المدنية، وعودته إلى الثكنات وترك البلد للسياسيين، لكن كان الوقت على ما أعتقدُ قد فات؛ فقد اخترق العسكريون كل المجالات وصبغوا كل المصالح المدنية باللون الكاكي”[5]!

يلحظ جلال كشك انقلاب عبد الناصر ورفاقه على مبادئ الديمقراطية وأولها اعتقال محمـد نجيب أول رئيس للجمهورية، الذي أتى به الشعب رغما عن مجلس قيادة الثورة، يلحظ أن هذه الردة على الديقراطية كانت عاقبتها خسرا على مستوى المجتمع المصري سياسيا واقتصاديا برغم المنجزات الظاهرة حينذاك مثل تأميم القناة وبناء السد العالي وإنشاء القطاع العام وقانون الإصلاح الزراعي “المصادرات” وغيرها.

يقول: “كان انقلاب يوليو/تموز تعبيرا عن إرادة القهر الاستعماري لسحق هذه الثورة، سحق الرأسمالية الوطنية في مصر والوطن العربي كله، تسليم مصر والوطن العربي مرة أخرى للإنتاج الأجنبي سوقا مفتوحة بلا مقاومة أو قوة قادرة وصاحبة مصلحة في المقاومة،

وقد حقق عبد الناصر ذلك بالتأميم والمصادرات التي كانت صريحة في استهدافها القضاء المبرم على الرأسمالية المصرية، ووأد محاولتها إقامة اقتصاد عربي موحد، كما دمّر عبد الناصر القيادة الفكرية والسياسية بالاستبداد والإرهاب وإفساد التعليم على نحو لم ينجح استعمار بربري في إلحاقه بعدو لدود تمكن منه”[6].

كانت هذه الحقيقة التي أشار إليها جلال كشك ماثلة أمام الرئيس محمـد نجيب، من أجل ذلك كان الرجل من جملة المعترضين على قانون الإصلاح الزراعي لضرره المترتب على تفتيت الأرض الزراعية، وعلى رأسها انخفاض الإنتاج الزراعي، وتأثيره السلبي المباشر على الاقتصاد الوطني.

لكنّ الموافقين وعلى رأسهم ناصر وبقية رفاقه من صغار الضباط ردوا على نجيب قائلين: “أنت تنظر إلى المشروع من الزاوية الاقتصادية، ونحن ننظر إليه من الزاوية السياسة، إننا نرى أن سرعة الاستيلاء على الأراضي سيدعم مركزنا، فنحن سنجرد ملاك الأراضي من ثروتهم ونفوذهم، وسنحولهم من خانة المعارضة لنا إلى خانة الإهمال”.

هكذا رأى ضباط يوليو قانون الإصلاح الزراعي مجرد قضاء على طبقة من رجال الرأسمالية الوطنية، والذين ربما سيكونون من كبار المنافسين لطبقة الحكم الجديدة من صغار الضباط، ممن أرادوا الساحة خالية من أي منافس كان.

رغم أن هؤلاء الرأسماليين -بعكس الرواية الرسمية التقليدية- كانوا على الدوام من أهم داعمي الاقتصاد المصري من خلال إنتاجهم الزراعي القوي والفعال من المحاصيل المهمة وعلى رأسها القطن المصري طويل التيلة الذي أخذ شهرة عالمية بمجهودات هؤلاء، لذا علّق نجيب في مذكراته على ذلك قائلا: “وكسبت السياسة وخسر الاقتصاد وأقر مشروع الإصلاح الزراعي”[7].

أعضاء مجلس قيادة الثورة البارزين (نجيب – عبد الناصر – عبد الحكيم عامر) (مواقع التواصل)

أعضاء مجلس قيادة الثورة البارزين (نجيب – عبد الناصر – عبد الحكيم عامر) (مواقع التواصل)حين أُقيل محمد نجيب بالمظاهرات الوهمية التي دفع أجرها عبد الناصر ورفاقه، والتي خرجت بشعار “لا أحزاب.. ولا برلمان” فقد جاء القرار بالزج بنجيب في الإقامة الجبرية بالمرج شمال القاهرة[8]، وتم القضاء على فلول النظام الملكي من سياسيين واقتصاديين، وخلت الساحة لعبد الناصر ومجلس قيادته، وكانت الخطوة التالية لترسيخ الانقلاب العسكري القضاء على حركة الإخوان المسلمين.

كان القضاء على الإخوان فيما يبدو مخططا ومدروسا بعناية، فقد تم ذلك على مرحلتين: الأولى، كانت بتجريد الإخوان من قوتهم العسكرية التي كانوا قد أنشأوها في مقاومة الاحتلال الأجنبي الإنجليزي واليهود في حرب 48 وبذلك بتوسيع شقة الخلاف بين المؤيدين لفك النظام الخاص بعد ثورة يوليو/تموز وبين المتمسكين ببقائه حفاظا على الجماعة وقوتها،

وقد ثبت أن عبد الناصر قرّب منه زعيم التنظيم الخاص عبد الرحمن السندي، ولعب الشيخ الباقوري على توسيع الشقة بدعم من مجلس قيادة الثورة وأمينها العام[9].

ثم بعد ذلك بإعدام قادتهم وعلى رأسهم عبد القادر عودة بحجة أحداث الاغتيال الفاشل في “المنشية” بالإسكندرية في سنة 1954م والتي اتهم فيها عبد الناصر الإخوان بارتكاب هذه الجريمة، وقد تمكن ناصر من الزج بهم في السجون والمعتقلات على الدوام طوال الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين، بالرغم من أن عبد الناصر قد استغل الإخوان حين انضم إلى “تنظيمهم السري” ثم في حمايتهم لثورة يوليو/تموز ومنهم من كان من كبار رجالات تنظيم الضباط الأحرار مثل عبد المنعم عبد الرؤوف وأبو المكارم عبد الحي.

عبد القادر عودة أحد قادة الإخوان الذي حكم عليه بالإعدام سنة 1954م (مواقع التواصل)

عبد القادر عودة أحد قادة الإخوان الذي حكم عليه بالإعدام سنة 1954م (مواقع التواصل)يقول محمود الصباغ أحد الخمسة المؤسسين للنظام العسكري الخاص للإخوان المسلمين عن دورهم في ليلة 23 يوليو/تموز وكيف جعلهم عبد الناصر في فوهة المدفع: “كلف جمال عبد الناصر أكبر ضابطين من ضباط تنظيم الإخوان بالجيش وهما الضابط أبو المكارم عبد الحي والضابط عبد المنعم عبد الرؤوف بأخطر عمليتين في الثورة في حالة فشلها،

فكلف أبو المكارم عبد الحي بقيادة القوة التي حاصرت قصر عابدين، وكلف الأخ عبد المنعم عبد الرءوف بقيادة القوة التي حاصرت قصر رأس التين حيث كان يعيش الملك فاروق بقصد الحصول منه على التنازل على العرش. فلو فشلت الثورة لكان هذان الأخوان هما دليل الحكومة على أن الإخوان المسلمين هم قادة الانقلاب ضد الملك، رغم براءتهم التامة من مسؤولية قيادة الانقلاب، ولأُعدم هذان الأخوان، وتم إعدام كل قيادات الإخوان”[10].

وهكذا ما كان النصف الثاني من عام 1954م إلا وعبد الناصر يسيطر تماما على مصر، ولم يكن من المستغرب أن يؤمن الرجل ظهره في ذات العام حين قرر إنشاء جهاز المخابرات العامة الذي خرج من رحم جهاز المخابرات الحربية،

وهذا الجهاز كان قد بدأ يأخذ منحى شديد القساوة مع اعتلاء صلاح نصر الذراع الأمنية السرية الباطشة لعبد الناصر، والذي للغرابة كان يتلاعب به أيضا بحسب مذكرات “اعتماد خورشيد” التي كانت شاهدة على دوامة من السواد الحالك في ذلك العصر،

وهي التي طلقها صلاح نصر مدير المخابرات من زوجها أحمد خورشيد رغما عنه وعنها، وتزوجها زواجا باطلا دون اعتداد بفترة العدة فضلا عن الحمل، وكانت المخابرات وقد وصلت إلى درجة خطيرة من الانحراف في عصره، حتى اضطر عبد الناصر للتضحية بصلاح نصر ومعاونيه ككبش فداء بعد هزيمة 67 في سلسلة المحاكمات العسكرية الشهيرة وقتها.

تقول وقد أفضى إليها نصر بالعديد من الأسرار في مذكراتها: “أمر عبد الناصر بأن يتولى تصفية الإخوان كل من شمس بدران وصلاح نصر، وتولى عمليات التعذيب مجموعة من القُساة أمثال حمزة البسيوني وسعد زغلول ورياض إبراهيم وصفوت الروبي وغيرهم،

كانوا يسوقون المعتقلين والسياط تنهال عليهم حتى يصلوا إلى الساحة الرئيسية بالسجن الحربي فيتم تجريدهم من الثياب ويوقفونهم على شكل دائرة ثم يطلبون منهم الانبطاح على الأرض ليبدأ الجلد بالكرابيج”.

بل وصلت أساليب التعذيب في ذلك العصر مبلغا قاسيا حين “اعتقل الزبانية أعدادا كبيرة من النساء الرهائن حتى يسلم الرجال أنفسهم فلقوا التعذيب هن الأخريات، وكانوا ينادون الرجال بأسماء النساء ثم يحضرون الكلاب لتنهش لحمهم، وقد تولى صلاح نصر تعذيب الإخوان المسلمين في غلاية الموت،

فكان يأمر أعوانه بتعليقهم كالذبائح أو يرميهم في المغطس المغلي فإذا قُضي نحبهم دُفنوا في الأرض خلف الفيلا”، وتسرد اعتماد خورشيد في مذكراتها أساليب مروّعة من التعذيب الوحشي الذي لم يكن يفرق بين الكبار والصغار، والأمهات والزوجات ممن وجد فيهم نظام عبد الناصر عناصر معارضة لحكمه[11].

وبسبب ذلك، خرج معظم المستولين على زمام الأمور من “مجلس قيادة الثورة” متعطشين إلى المناصب والأموال، وحين يتكلم عبد الناصر بأنه كان واحدا من “الجماهير” في خطاباته الحماسية الشهيرة، وبأن “الفقراء دول ملهمش نصيب في الدنيا نصيبهم بس في الآخرة”، وقوله: “ابن رئيس الجمهورية زي ابن أي واحد”، فإنه على الجانب الآخر كان يُعيّن أبناءه وبناته في أعلى مناصب هرم السلطة في مصر بهدوء تام.

فقد عيّن زوج ابنته مُنى، أشرف مروان موظفا في رئاسة الجمهورية، وهو الرجل الذي أعلنت إسرائيل مؤخرا أنه كان جاسوسا لها، وعيّن ابنته الأخرى هدى وزوجها حاتم صادق بعد تخرجهم مباشرة موظفين في رئاسة الجمهورية أيضا، ثم طلب من محمـد حسنين هيكل أن يعين ابنته منى بعد تخرجها من الجامعة الأميركية في دار المعارف،

وهو ما امتثله هيكل على الفور، أما ابنه عبد الحميد الابن الأوسط فقد ألحقه أبوه في الكلية البحرية ليتخرج منها ضابطا، وهذه الأمور يذكرها محمـد حسنين هيكل في كتابه “لمصر لا لعبد الناصر” بتمامها[12]!!

كانت ذورة الصراع بين الرجلين قد بدأت عقب الوحدة الفاشلة مع سورية سنة 1961م. (مواقع التواصل)

كانت ذورة الصراع بين الرجلين قد بدأت عقب الوحدة الفاشلة مع سورية سنة 1961م. (مواقع التواصل)ومهما يكن، فسرعان ما انقسم “الضباط الأحرار” على أنفسهم إلى فريقين، فريق عبد الناصر، وفريق عبد الحكيم عامر الذي لقّب نفسه “مشيرا” حين استولى على الجيش والمناصب الأمنية المفصلية هو ورجاله، لذا كانت فترة الستينيات صراعا مكتوما بين الرجلين وأنصارهما.

كانت فلسفة عبد الناصر في الحكم تقوم على قناعة تامة بما قاله ميكافيللي في كتابه “الأمير”، وفي شهادته على العصر يؤكد جمال حمّاد أحد الضباط الأحرار، وكاتب البيان الأول لثورة يوليو/تموز هذه الحقيقة، فقد كانت قناعة عبد الناصر تقوم على التخلص من كل من ساعده على الوصول إلى الحكم، وهي القاعدة الذهبية المستخدمة في الانقلابات العسكرية، قائلا لمحاوره: “إذا عملنا إحصائية وتتبعا لقائمة الضباط الأحرار،

وهي موجودة في المتحف الحربي وغيره، وعددهم بالعشرات، ستجد أن معظمهم سجنه عبد الناصر أو طرده أو شرّده، وأن من وصلوا إلى المناصب العليا بجوار عبد الناصر كانوا من الذين نافقوا أو المنتفعين أو من لم يكن لهم دور في ليلة 23 يوليو/تموز وجاءوا من الهامش”، وضرب أمثلة عديدة على ذلك منها مجموعة كمال الدين حسين وكانوا 6 رجال تم تعيينهم في أعلى المناصب وكانوا من الهاربين في ليلة الانقلاب العسكري[13].

وحتى هؤلاء المنتفعون ممن تولوا مفاصل الدولة العليا وقعت بينهم المشاحنات التي كانت آثارها كارثية على مصر، ففي شهادته على العصر مع أحمد منصور يؤكد نائب عبد الناصر في رئاسة الجمهورية وأحد الضباط البارزين في ثورة يوليو/تموز حسين الشافعي تلك الحقيقة، لا سيما بعد انهيار الوحدة مع سورية في 28 سبتمبر/أيلول 1961م،

لذلك كان قرار عبد الناصر في السنة التالية من الانفصال 1962م محاولة تحجيم عبد الحكيم عامر ونفوذه المتنامي داخل الجيش باستصدار قانون مضمونه يتمثل في أن ترقية القيادات العليا في الجيش لا تخضع لرغبة عبد الحكيم عامر وحده وإنما لمجلس الرئاسة الذي كوّنه عبد الناصر في تلك السنة، الأمر الذي رفضه عامر وانسحب من مناقشات ذلك القانون واعتصم في بيته أياما.

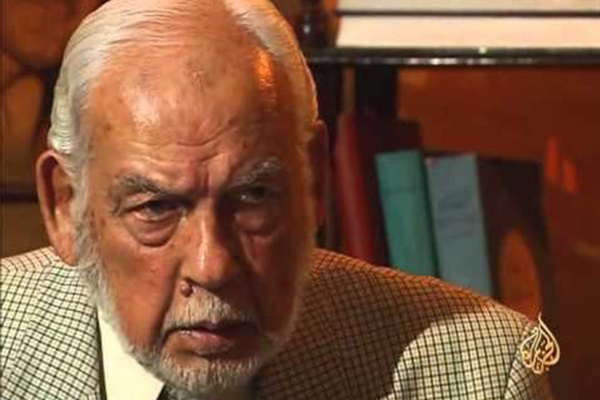

حسين الشافعي نائب رئيس الجمهورية في عصر عبد الناصر فوتو

حسين الشافعي نائب رئيس الجمهورية في عصر عبد الناصر فوتو وحين علم عبد الناصر بذلك دخل في نوبة كبيرة من القلق والخوف كما يعترف الشافعي في شهادته، ومما يمكن أن يفعله عبد الحكيم عامر خصوصا أن الجيش كله كان في قبضته وتحت طوعه، حتى إن حسين الشافعي قال بالنص: “إذا كانت سنة 1962 هي البذرة فإن 1967م هي الثمرة”، بما يعني أن الخروج من الصراع المكتوم إلى الصراع العلني بين الرجلين كان من آثاره الوخيمة نكسة يونيو/حزيران 1967[14]!

لذا؛ حرص في المقابل عبد الناصر على إحكام قبضته الأمنية والمراقبة الدائمة لعبد الحكيم ورجاله، حتى وصل الأمر إلى مراقبته غرف نومهم الشخصية، وتعترف برلنتي عبد الحميد بهذا الأمر، وهي الفنانة المصرية السابقة وزوجة عبد الحكيم عامر،

حين ذهب عامر إلى عبد الناصر معترضا على وصول شريط فيديو مع زوجته برلنتي في غرفة نومهم صُوّر دون علمه وسُلم إلى يدي عبد الناصر واحتفاظه به في خزانته الشخصية، وهو ما اعترف به الأخير دون أن يرده إلى عامر!

بل لم تنتهِ الحكاية بين الرجلين عند هذا الحد؛ فقد أكلت النار نفسها حين انقلب عبد الناصر على عبد الحكيم عامر ودس له السم عقب هزيمة يونيو/حزيران 1967م للتخلص منه بعد الفضيحة الثقيلة أمام الناس، ومقتل عشرات الآلاف من ضباط وعساكر الجيش المصري، واحتلال سيناء ومضيقي العقبة والسويس، وهي الحقيقة التي اعترفت بها برلنتي عبد الحميد أيضا في لقائها مع الإعلامي المصري عمرو الليثي في برنامجه “واحد من الناس”[15].

وهكذا ؤ، وقد تجلّت مأساوية وكارثية بعضها في العلن، والتي لا يمكن أن تخفى أو أن تُطمس، مثل هزائم الزعيم التي نالها في كل حروبه 56 في السويس، و62 في اليمن، و67 في يونيو/حزيران، وقد خسر فيها مساحات شاسعة ظلت تابعة لمصر لعشرات السنين مثل غزة وسيناء والسودان، فالرجل الذي كان قد تسلم السلطة في مصر وملكها يُطلق عليه “صاحب مصر والسودان”، مات وهو لا يمكلك من أمره إلا الخسارة والفشل والخيبة، وتلك بعض من حكايات الغرف المغلقة في زمن الزعيم.. وللحكايات بقية!