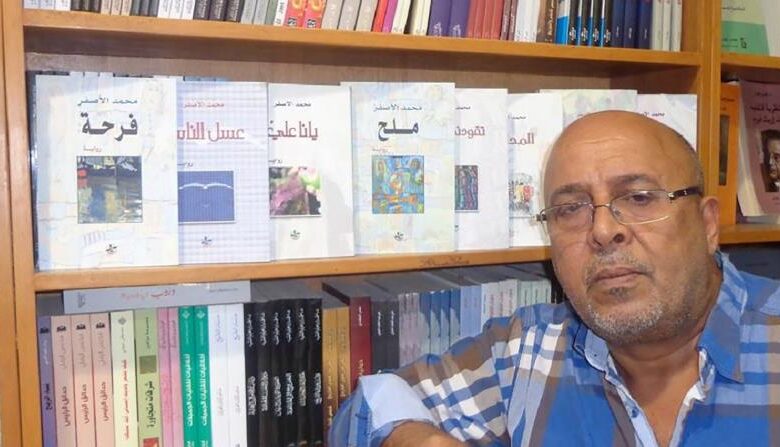

محمد الأصفر: الأدب الليبي جيد وينقصُه الانتشار

حاورنا صاحب «تمر وقعمول» من حيث يقيم في منفاه الألماني، بمناسبة صدور روايته الأخيرة «علبة السعادة»، عن “منشورات ابييدي” في لندن، ليروي لنا بشغف حكايتها، مستذكراً حبيبتيه اللتين فقد أثرهما؛ “كرستينا” عازفة الجيتار الألمانية التي التقاها ذات يوم من عام 1979 في مدينة بون، و”ماجدة” خطيبته المغربية التي حالت ظروفه الخاصّة دون الزواج منها… ليعود بنا في هذا الحوار إلى بدايات حكايته مع الترحال والموسيقى، وغرامه بالموسيقار الألماني لودفيج فان بيتهوفن، ومن قبل بالكلمة، التي منحته – حتّى الآن- مجموعتين قصصيتين وأربع عشرة رواية، آخرها رواية «بوق» التي ينتظر صدورها قريباً عن “دار مسكلياني” التونسية.

(*) أبدأ بسؤالك عن آخر أعمالك «علبة السعادة»، عمّ تتحدث الرواية؟ وكيف تكونت لديك فكرة العمل؟ والدافع نحو الكتابة عن هذه الحكاية تحديداً؟

ـ بدأت حكايتي مع «علبة السعادة» في عام 1979 عندما زرت مدينة بون الألمانية صحبة أخي الذي قتل في مذبحة “سجن بوسليم” مع أكثر من ألف سجين صيف عام 1996، وذلك لغرض إجراء عملية جراحية لعينيه، كان عمري سنتذاك ثمانية عشر عاماً، مكثت في بون ثلاثة شهور تعلمت فيها القليل من مفردات اللغة الألمانية، كما تعرفت على بيتهوفن، بيته وتمثاله وسط ساحة مونستر في بون، وموسيقاه التي تُعزف في كلّ مكان بالمدينة، وتعرفت أيضاً على عازفة جيتار من ألمانيا الشرقية، صرت أساعدها في جمع إكراميات المستمعين وفي العزف أيضاً، حيث أنّ اللحن الذي تعزفه كان سهلاً بالنسبة لي كوني عازفا هاويا على أكثر من آلة موسيقية، ومن أوّل لقاء نمت صداقة قوية بيننا، وصارت ترافقني في زيارة أخي بالمشفى وأرافقها أنا في كلّ مشاويرها إلى الجامعة والسوق وغيرهما، بعدها حان موعد عودتي أنا وأخي إلى ليبيا، ووعدتها أن أعود إليها ما إن أصل بأخي إلى أرض الوطن، لكن للأسف لم أتمكن من العودة بسبب الوضع السياسي في ليبيا والحروب مع دول الجوار التي تورطت فيها حيث جَند نظام القذافي الكثير من الطلبة ليرسلهم إلى جبهات القتال في تشاد، وتم التضييق على سفر الشباب، ومرَّت الأيام والسنون ولم أعد إلى ألمانيا إلّا بعد 35 سنة، هذه المرَّة ليس لغرض العلاج وإنّما طلباً للحماية واللجوء والكتابة في مناخ صحيّ حرّ.

بالطبع نسيت ملامح الفتاة، كما نسيت الكثير من التفاصيل التي كانت بيننا، ولكن اللحن الذي كنا نعزفه معاً ما زلت أتذكره حتّى الآن، لم يغب عني في أيّ يوم، ذاكرتي البصرية سيئة لكن ذاكرتي السمعية على خير ما يرام، لا أنسى أيّ شيء سمعته حتّى في الأحلام، لا أدري ما مصير “كرستينا” اليوم، ولا أعرف كيف أبحث عنها، فلا اسم ولا عنوان في ذاكرتي لها، لكن هناك حكايات وأشياء حدثت بيننا كتبتها في الرواية، لو ترجمت الرواية إلى الألمانية وقرأتها صديقتي “كرستينا” عازفة الجيتار فستعرفني حتماً، وسنلتقي من جديد، عند تمثال بيتهوفن ببون، لنعزف لحننا مرة أخرى في خريف العمر بعد أن عزفناه في عز الشباب.

باختصار «علبة السعادة» عبارة عن سيرة ذاتية لحياة سابقة عشناها وستظلّ تعيش فينا.

(*) كم كانت ذاتك حاضرة أثناء عملية كتابة النصّ، وبرأيك ما الحدّ الفاصل ما بين الواقع والمتخيّل في الرواية من أحداث وشخصيات؟ وهل توافق الرأي القائل إنّه “ما من رواية إلّا وتحمل في طياتها جوانب من سيرة كاتبها”؟

ـ أعتقد أنّ كلّ الكتابات عبارة عن سير ذاتية لكتابها، أحياناً يكتبون سيرتهم الذاتية عبر شخصيات أخرى وأحداث عاشها آخرون وليس هم، لكن موقفهم من هذه الأحداث يجعل سيرتهم تدخل بعدّة طرق سواء بالإدانة أو بالتعاطف أو باللامبالاة إلخ،

وكلّ الكتابات هي عبارة عن واقع تمّ إلباسه ثوب الخيال لتمريره فنياً، الخيال نفسه هو نوع من أنواع الواقع، أنا في الواقع تخيلت كذا، أنت في الواقع كتبت واقعك لا أكثر، الخيال شيءٌ لا يكتب في وقته، مثل الأحلام، تعيشه لكن لا يمكنك التعبير عنه في الوقت نفسه، يمكنك أن تتذكر نتفاً منه تدونها، لكن وهو طازج في لحظته الراهنة لا يمكنك تدوينه أو التعبير عنه فنياً. أنا أعيش الخيال وأتمتع به، لكن أكتب الواقع فقط وأجعل الخيال قارئاً لي أو مشاهداً لكتاباتي.

أثر وتأثير بيتهوفن..

(*) في «علبة السعادة» الكثير من التفاصيل المتعلقة بالموسيقى وبيتهوفن.. أخبرنا عن علاقتك كروائي بالموسيقى، وما حكايتك مع هذا الموسيقار؟

ـ كنت أسكن في ليبيا في حي شعبي اسمه “المحيشي”، حيٌ يتنفس موسيقى وغناء وكرة قدم وسباحة، حي يعج بالفنانين الشعبيين المشهورين في كلّ ليبيا، حفلات الغناء تنتظم بصورة يومية، طبيعي جداً أن أتعلم العزف والغناء تلقائياً، فالآلات الموسيقية متوفرة بكثرة، والفنانون الكبار يسمحون لنا بالعزف ويرشدوننا إلى الطريقة الصحيحة لأداء اللحن أو الأغنية، وقرب حينا خلاء شاسع تنتشر فيه شجيرات السدر ونباتات الزعتر كنا نخرج إليه للزردة ونعزف هناك على المزمار، ومكتبة المدرسة فيها كتب عن الموسيقى،

وأعجبني منذ الصغر كتاب صادر عن “دار العلم للملايين” يتناول سيرة حياة بيتهوفن، أعجبني شكل بيتهوفن، شعره المتموج، رداءه الشبيه برداء إمبراطور روماني، نظرته الآسرة التي تقول: “كلّ البشر سيصبحون إخوة”، تأثرت بقصته ومعاناته وضعف سمعه، سمعت سيمفونياته في أشرطة الكاسيت في الصغر، وعندما رمت بي الأقدار للقيام بأوّل رحلة إلى خارج الوطن كانت لمدينة بيتهوفن بون، وأوّل ما وصلت إلى المدينة شعرت بسعادة غامرة حيث وجدت تماثيل بيتهوفن وصوره في كلّ المحلات والمرافق والشوارع، تماثيل وأيقونات بيتهوفن في بون أكثر من تماثيل القدّيسين وزعماء السياسة وغيرهم من المشاهير.

وبعد أن دخلت عالم الكتابة وجدت نفسي في أسر الموسيقى والغناء، فلا يوجد لدي عمل دون أن تجد فيه غناء وموسيقى، بل قبل أن أبدأ في كتابة عمل جديد لا بدَّ وأن يتوفر لي لحن في رأسي أدندنه أثناء الكتابة، توقف الدندنة يعني توقف الكتابة والانتظار حتّى يعود اللحن من جديد إلى مخيلتي، أحياناً أسمعه كصوت وأحياناً أراه كصورة وأحياناً أخرى ألمسه أو أشمه، لا بدَّ وأن يثير اللحن أيّ حاسة فيّ كي أواصل الكتابة.

كلّ رواياتي مرتبطة بلحن أو أغنية ما، ويمكن للقارئ أن يجد الأغنية داخل النصّ ويحدد لحنها إن كان على دراية بعالم الموسيقى، حتّى أنّني أفكر بعنونة الروايات بأسماء الأغاني، الأغاني تكتب دائماً نيابة عني، هي الحبر والقلم والإلهام وكلّ الشغل، حقيقة بدون موسيقى وغناء أعجز عن تسطير حرف واحد ويضيع مني خيط السرد، وأظلّ أنتظر في ألم مبرّح حتّى يعود اللحن إلى رأسي كي أستأنف العمل.

ارتبطت ببيتهوفن أكثر عندما جئت للعيش في ألمانيا خريف 2015.

أود أن أذكر لكم أنّني أعاني من ضعف السمع الذي عانى منه بيتهوفن لسنوات طويلة حتّى فقده بشكل نهائي في العقد الأخير من حياته، إذ تأذى سمعي كثيراً في السنوات الأخيرة بسبب سفري جواً لساعات طويلة في رحلات نحو جنوب شرق آسيا، واللافت أنّني وجدت ضعف السمع هذا يساعدني كثيراً في الكتابة فلم أعد أسمع سوى الموسيقى التي في داخلي، حتّى السماعات التي صرفها لي الطبيب لا أضعها في أذني إلّا على مضض، الكتابة وسط الصمت تريحني جداً، تجعلني أعبر بشكل يسعدني، وكلّما شعرت بأيّ ضيق في بون أذهب مباشرة إلى تمثال بيتهوفن لأجلس بقربه قليلاً وأنا أدندن لحني القديم مع “كرستينا” فأرتاح وأهدأ تلقائياً.

(*) ما هو سبب تأخرك في إصدار عملك الروائي الأوّل؟ ومن قبل ما الذي جاء بك إلى أرض الكتابة؟

ـ في الأساس لم تكن الكتابة من أهدافي في الحياة، أحب السفر، أحب أن أكون دائماً خارج البيت. في بداية حياتي اشتغلت معلماً لعشر سنوات، بعدها تركت التعليم واشتغلت بالتجارة (تاجر شنطة) أجلب بضائع من المغرب أو من تركيا والصين وتايلند وسورية والأردن، بعدها ذهبت إلى المغرب حيث كنت مرتبطاً بعلاقة صداقة مع فتاة اسمها “ماجدة”، من أوّل يوم رأيتها فيه دخلت قلبي دون استئذان فخطبتها من أهلها، وقلت لهم سأعود إلى ليبيا لإحضار الأوراق لإتمام عقد الزواج، لكن في ليبيا حدثت لي مشاكل معقدة لم تخطر على البال، فقدت جواز سفري، ولم استرجعه إلّا بعد 12 سنة، فقدت المغربية “ماجدة” كما فقدت “كرستينا” عازفة الجيتار، قدري هو هكذا، أحب خارج الوطن، ثم أسافر إلى الوطن، ثم أعجز عن العودة للحبيبة لظروف خارجة عن الإرادة، إن أحببت من جديد فلن أسافر للوطن، الحب يريد البقاء حيث هو، حيث أنت، حيث هي.

عندما لم أتمكن من العودة إلى المغرب جن جنوني، وبدأت حالتي تتدهور وأضيع فعلاً، فتلقفتني صحافية ليبية تبادلنا فيما بيننا بعض الرسائل فقالت لي أنت مكانك الكتابة وليس التجارة والسمسرة في سوق العرب، بعدها وجدت في الكتابة بعض العزاء والدواء لجرحي، نفعني في الكتابة أنّي قارئ قديم منذ الصغر، في الخامس الابتدائي قرأت كتاب «ألف ليلة وليلة»، وبعدها واصلت قراءة أيّ كتاب يصل إلى يدي في أيّ مجال.

أخذت بنصيحة صديقتي الصحافية، وتركت التجارة فوراً، ليس في التجارة شيء جميل سوى السفر إلى مختلف بلاد العالم، الأمر الذي أفادني لاحقاً بشكل كبير في عالم الأدب وانعكس في كلّ كتاباتي التي يمكنك أن تراها وكأنّها أدب رحلات، وبدأت في الكتابة بشكل فعلي، لم أمر على صفحات المواهب والهواة، من أوّل نصّ كتبته نشر لي في الصفحة الأخيرة من جريدة “الجماهيرية” إلى جانب عمود الشاعر الليبي الكبير علي الفزاني، أذكر أنّه نصّ بعنوان “من مذكرات شجرة”، كتبته في المطبخ، كان هناك موقد فحم مشتعل وفوقه كوز ذرة ينضج وأخذت عدّة أوراق وبدأت أكتب عن الفحم منذ أن كان شجرة والذرة منذ أن كانت بذرة، يعني بدأت الكتابة وعمري 38 سنة، بعدها بدأت في نشر أعمالي وعمري 42 سنة، لذلك أكتب بغزارة لتعويض الزمن الذي قضيته في أشياء أخرى غير الكتابة، باختصار الذي جاء بي للكتابة هو الحب، أنا أحب الحب، ولولا الحب ما طرقت هذا المجال، ولكنت صاحب شركة أو مدير إدارة أو موجه تربوي أو حتّى وزير تافه يتلقى الشتائم صباحاً ومساء. الكتابة فعلاً أشعرتني بأنّني إنسان، بعدها توالت منشوراتي في معظم الجرائد والمجلات المحلية والعربية.

ظِلال المبدعين

(*) هل تأثرت في تجربتك الأولى بأعمال معينة أو صادفت حدثاً شعرت بأنّه لا يمكن التعبير عنه إلّا في السرد؟

ـ لا أدري بمن تأثرت لأنّ قراءاتي كانت متنوّعة جداً، لكن الأكيد أنّه في كلّ نصوصي ظِلال لكلّ المبدعين الذين قرأت لهم، أنا لا أتحكم في اللاوعي الخاصّ بي وأمنحه الحرية بشكل كامل، أشعر أنّ كلّ كتابة جديدة مرتبطة بما قبلها ومتأثرة بها، ولا يوجد نصّ غير متكئ على آخر سبقه، ولا يوجد كاتب الآن يعتبر نفسه أنّه أتى بشيء جديد و”فتح عكا” فعلاً،

ومن يقل ذلك فليضع نصّه على منضدة النقد، وسيُظهر له النقاد المتمكنون من صنعتهم كلّ المسارب والمرجعيات التي نهل منها وبدون هوادة، علينا أن نتواضع دائماً ونحترم كلّ تجربة سبقتنا.

الرواية تمنحني حرية أكبر في التعبير، هي سلة أرمي فيها كلّ شيء حتّى تفيض. أنا وجدت نفسي في كتابة الرواية، عندما أكتب القصة لا يمكنني أن أقول فيها كلّ ما أريد.

أمّا الشعر فلا أستطيع كتابته، فأنا لست من بلاد الشام أو العراق لأولد شاعراً، لغتي بسيطة، ولا أعرف الأوزان والبحور والمجرات ونظريات الحداثة وما بعدها وغيرها من الأشياء التي ينبغي معرفتها كي أكتب قصيدة جيدة.

(*) هناك محطات فارقة في تكوينك الثقافي ومسارك الإبداعي الذي منحك مجموعتين قصصيتين وخمس عشرة رواية حتّى الآن، فهل لك أن تلخصها لنا؟

ـ درست بمعهد متوسط في مجال التعليم، عشت في مدن بني غازي وطرابلس والخمس، شاركت في معسكرات شبابية، لعبت كرة القدم في نادي السواعد حوالي 10 سنوات، الحي الذي أسكنه حي شعبي زاخر بالمواهب في كلّ المجالات، سافرت لكثير من البلدان في قارات العالم الثلاث، بدأتها بألمانيا عام 1979.

السفر عرفني على الشعوب بشكل جيد، بدأت في كتابة القصة القصيرة ثم انتقلت للرواية، لم أتحصل على جوائز لأنّ كتاباتي تحتوي على أخطاء ولهجة محلية ولا تتوفر على الشروط الفنية التي تشترطها الجوائز ولجان تحكيمها الأكاديمية.

لكن رغم بدايتي المتأخرة في مجال الكتابة إلّا أنّه لديّ قراء كثيرين خاصّة في المغرب وتونس ومصر وبالطبع ليبيا، ففي معرض القاهرة للكتاب في دورته الأخيرة كانت روايتي «علبة السعادة» من ضمن قائمة الكتب الأكثر مبيعاً. وفي معرض الكتاب في الدار البيضاء نفدت نسخ الرواية قبل انتهاء المعرض بيومين، لديّ نقاد وأدباء وقراء يهمهم ما أكتب ويسعون لاقتنائه دائماً.

أنا كاتب شعبي

(*) ثمة واقع عربي ملتهب سياسياً وعسكرياً، إلى أيّ مدى يمكن أن تُغيّر الكتابة من سوداوية هذا الواقع؟

ـ لن تغير الكتابة الواقع العربي ولن تؤثر فيه، فالعرب على ما يبدو لم تعد تغيرهم الكلمة.

يمكن للكتابة أن تمنحهم أملاً في إمكانية التغيير، أن ترشدهم، لكن لن تفرض عليهم التغيير، العرب (وأقصد هنا الأنظمة والسلطة) يحاربون الكتابة والصحافة والكلمة بشكل عام، فلديهم رقابة مطبوعات، ومخبرون في كل مكان يرصدون تحركات المثقف الذي يخالفهم الرأي، ولديهم خبراء في مجال التأويل والاصطياد في الماء العكر.

في الوطن العربي يمكن للص أن ينجو بفعلته وأن يتحصل على عفو، لكن الكاتب أو الصحافي إن وقع في قبضة السلطات الأمنية فمستحيل أن ينجو، سيفرضون عليه أن يبيع قلمه إن أراد الخروج إلى الهواء، وغالباً ما يقول لهم نعم ثم يصمت نهائياً إلى أن يجد منفذاً للهجرة، وغالباً ما يصل إلى البلاد الحرّة منهكاً جسدياً ونفسياً لا قدرة لديه للكتابة حيث يقضي بقية أيامه بين المصحات.

(*) كيف هي حياتك في منفاك الألماني؟ وهل هناك أفكار جديدة تحصل عليها من مكانك الجديد؟ أم ما زلت تستقي حكايات كتاباتك من بلدك ليبيا؟

ـ حياتي في ألمانيا جيدة فقد تأثرت بالألمان وصرت منظماً ومنضبطاً وأحترم الوقت والمواعيد والقانون. ويمكنني القول إنّ أماكن ومدن ومعالم في ألمانيا بدأت تتسرب إلى أعمالي، فثلاث روايات جديدة من أعمالي تتوزع أمكنتها بين ألمانيا وليبيا، محاولاً الاستفادة من تاريخ الدولتين وما يشتركان فيه من أحداث، الحرب العالمية الثانية مثلاً، الهجرة من ليبيا إلى ألمانيا، الإرهاب في الثمانينات وتفجير ملهى لابيل في العاصمة برلين في نيسان (أبريل) 1986، ألمانيا الشرقية وعلاقتها الوطيدة بليبيا، كارل ماركس ودراسته في جامعة بون وتمثاله في مدينة كيمنتس، موسيقى بيتهوفن والموسيقى الليبية الشعبية، سور برلين، أكثر من شيء يجمع بين ألمانيا وليبيا موظف عندي في رواياتي الثلاث التي دارت أحداثها في ألمانيا وليبيا وهي «تمر وقعمول» عن “دار الجيدة” في عمّان، و«علبة السعادة» عن “منشورات ابييدي” في لندن، و«بوق» التي ستصدر قريباً عن “دار مسكلياني” في تونس.

(*) ما رأيك في الأدب الليبي الحديث؟ وما تصورك لمستقبله؟

ـ هو أدبٌ جيد ولا يختلف في المستوى الفني عن أيّ أدب في باقي الدول العربية، لدينا أسماء مهمة في مختلف أصناف الإبداع، لكن الأدب الليبي ينقصه الانتشار فقط. نحن نحتاج إلى دور نشر تعمل بحرفية عالية، وإلى مطابع محلية، وإلى معرض كتاب ليبي،

وإلى نقاد ليبيين يتابعون ما ينشر من أعمال لكتّابنا، وإلى صحف ومجلات لا تعتمد في مادتها على شبكة الإنترنت، وإلى مراكز ثقافية وأندية أدبية نشطة وفيها كوادر مؤهلة تديرها، وقبل كلّ شيء نحتاج الآن إلى الاستقرار السياسي حتّى تثمر المشاريع الثقافية بشكل إيجابي، المواهب موجودة والإمكانيات المادية متوفرة لكن الاستقرار مفقود.

الآن ما علينا سوى الكتابة وتحدي الظروف وانتظار قيام دولة المؤسسات والقانون التي قامت ثورة 17 فبراير (شباط) من أجلها، بعدها ستزدهر الحياة الثقافية، وسنطبع نحن والناشرون العرب كتبنا بكثافة، وسيزورنا كلّ الكتّاب المشاهير، وسيكتبون المقاربات عن الإبداعات الليبية.

(*) ما الذي تعكف على كتابته في الوقت الحالي؟

ـ حالياً أقرأ ولا أكتب أبداً فمنذ 2016 وحتّى بدايات العام الحالي كتبت سبع روايات ومجموعة قصصية. نصحتني صديقة ناقدة بأن أتوقف عن الكتابة حالياً وانتظر صدور ما كتبت، فالكتب عندما تصدر دفعة واحدة تظلم بعضها.

الآن قررت انتظار صدور ما هو منجز وقيد الطباعة، بعدها سأبدأ في كتابة عمل جديد، عمل مختلف جداً عن كتاباتي السابقة، بدأت أعد له من الآن، منتظراً اللحن أو الأغنية التي تمنحني شرارة البدء.