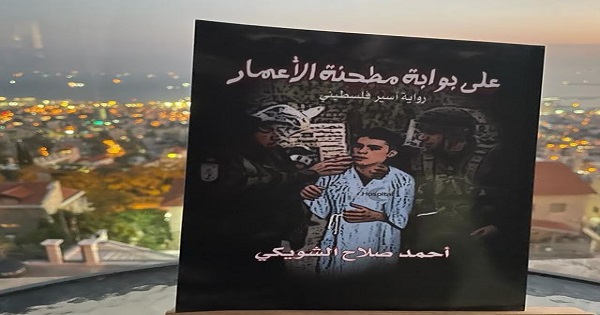

إضاءة: “على بوابة مطحنة الأعمار” للأسير الفلسطيني أحمد صلاح الشويكي

بعد أن قرأت كتاب الأسير الفلسطيني أحمد صلاح الشويكي “على بوابة مطحنة الأعمار”، شعرت أن الكتابة هنا هي فعل التحرّر من كل الأعباء التي تحملها على كتفيك، لتصبح خفيفاً، مضيئاً، يستطيع أن يراك القارئ بسهولة.

هذا الكتاب ليس عن أسرى عاديين ولا عن أسوار حديدية لا يمكن تحطيمها، السجناء هنا في بعض الأحيان أشبال وأطفال قادهم القدر والمشيئة لتلك العزلة المقيتة، ولكنهم حاولوا بقدر الإمكان أن يكسروها ليستطيعوا العيش والتأقلم مع تلك الظروف القاسية.

حيث ينتقل الأسير من سجن الأشبال إلى سجن المسكوبية ومن سجن (إيشيل) إلى جهنم (ريمون) وأخيراً لسجن النقب.

يقول الأسير أحمد صلاح الشويكي : “كل منا يستحق أن تكون حياته قصة، رواية، أغنية وربما كتاباً. فحياتنا بيد غيرنا مدد لروحهم، لقلوبهم، لأنفسهم. بتجاربهم نحيا أكثر من حياة في الحياة، بها نكون أكثر من أنا، أكثر من أنت. وإن لم تشأ فحسبك عبرة، تكون أغنى أغنياء الأرض”.

بمجرّد أن تقرأ عنوان الكتاب، تسري في جسدكَ قشعريرة، لأنكَ ستعرفُ أنّ هناكَ شخصاً، وربما عدة أشخاص تُطحن أعمارهم وراء القضبان. فالعمر قصير أصلاً، ويضيع نصفه بالنوم والانتظار. فما بالك إذا تمّ طحنهُ أيضاً حيث يقبعُ السجناء في غرفةٍ ضيقة، ليس لها نوافذ، ولا تحتوي على أدنى مقومات الحياة؟

يا للألم والقهر الفظيع اللذين يتعرض لهما هؤلاء الشباب الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية المقيتة، ولكن من الأكثر إيلاماً أن السجون العربية أو- المسالخ – ليست بأفضل حال، حيث يعيش السجين ظروفاً تشبه الجحيم.

وقد كتب عن تلك التجربة القاسية الروائي الكبير- عبدالرحمن منيف- في روايته الرائعة “شرق المتوسط”، ولم يحدد البلد الذي حدثت فيه أحداث الرواية، خوفاً على حياته. وإجمالاً البلاد العربية كلها يحكمها مجموعة من الديكتاتوريين الذين يتحكمون بالأرض والشعوب وكأنهم يعيشون للأبد.

الأمثلة على الاضطهاد والعبودية والقهر في تلك الاقبية الموحشة، تكاد لا تحصى في أحد السجون العربية مثلاً؛ قال أحد السجناء العرب منذ فترة عن تجربته في السجن: “في اليوم الذي قررت إدارة السجن أن تمنحنا وجبةً من المرق واللحم، أخرج الضابط عضوه وبالَ في حلّة الطعام”، كنتُ أنظر من ثقب الباب، ولم أذق الطعام، بينما تناوله بقية السجناء، بسبب الجوع. نعم هكذا هي حياة السجناء الحقيقية التي قد يجهل حقيقتها الكثير من الناس.

“يعيش الإنسان على الحد الفاصل بين النور والظلام”، كما قال الكاتب الروسي أندريه بلاتونوف، ولكن حين يوضَعُ في غرفةٍ معزولة ولا تصلح للعيش، ينحدر إلى الظلام دفعةً واحدة. حين دخل أحمد صلاح الشويكي ذلك السجن المرعب كان طفلاً، لم يتجاوز الرابعة عشرة من عمره.

وبرغم مرارة الظروف التي أحاطت به على مدى تلك السنوات الطويلة، حاول أن يوقدَ لنفسه شمعةً، لينير طريقه ويبدّد الحزن، لكي لا يلعن الظلام. فالحياة هناك موحشة ومؤلمة، لا تصلح للأشخاص إلا الذين يجيدون ترويض الحزن، وينحتون الجبال والصخور بأظافرهم الحديدية.

حاول الأسير أحمد الطفل الذي كان مصابا بيده، أن يعيشَ تلك الظروف، بصبر وبقلبٍ مؤمنٍ، ولم يكن لديه سوى أوراقه البيضاء، ليسكب عليها همومه، بحبر القلب الصادق، ليدوّن تجربته خلال العشرين عاماً التي مضت.

يحدثنا عن فصول حياته بحبر صافٍ بلا رتوش أو توابل. فكل مشهد له لون حقيقي وأقصى ما يمكن أن يكون. يكتب فيها عن خلواته الإجبارية. قد يخضع لتحقيق عسكري، ويفقد فيه حياته، ولا حساب على المحققين.

ولا يخفف وطأة ذلك السجن إلا رفيق درب ربما تفارقه عند خروجك لتتركه وحيداً. تلك طفولة لا تملك دمية ولكن تملك قضية.

“إنها الطفولة الفلسطينية السليبة، والطفولة أمنيات لا تتحقق والوطن تمرُّ فيه كل الأجيال إلا جيل الطفولة كما قال الأسير أحمد صلاح الشويكي، بلا فرح وأحلام. يرضع ويكبر ليصير وجبةً شهية للأسر”.

أطفال يتعلمون الطبخ والغسيل والتنظيف، ويكبرون قبل أن يمرّر الزمن أصابعه على أجسادهم وعقولهم. ستتعرف من خلال هذا الكتاب على معنى العذاب، والجوع، والقهر، والذلّ الإنساني، والعيش القاسي في الزنازين، والغرق في القذارة والمرض، كالجرَب الذي ينهش الجلد، حتى يدميه ولا دواء يقدم له.

المعاناة من الوحدة والظلمة والظلم والبرد. ما معنى أن تسجن، وأن ينادى عليك أحدهم: يا ابن المجنونة؟ ورغم كل شيء، تحاول أن تخلق من خرم إبرة فرصةً للحياة. أيام تكرر ذاتها، أشهر بل سنوات. والسجن عادة يكون للإنسان الناضج والعاقل، كمن يعيش في تابوتٍ، كما قال غريغوري كورسو.

ولكن الكاتب أحمد صلاح الشويكي كان طفلاً، وخلع ثوب طفولته في ذلك السجن المقيت. وأيُ باب مغلق على الإنسان هو أمر محزن للغاية؟ ومع ذلك كان يحاول أن يضفي على حياة أقرانه السجناء شيئاً من المرح، كي لا تتضاعف وحدته وعذابه وشعوره بالألم.

وربما كان السجن هو السّلم الذي تسلقّه ليرى العالم من الأعلى، ليكتب عن تجربته المريرة. وكيف عاشَ مسلوخاً عن العالم الخارجي، يُنقَل من سجنٍ إلى آخر.

طفل كبرَ ليصبح شاباً، وعندما يقرر السجين أن يكمّل تعليمه، تأتي العقوبات الفجائية وتُمنَع عنه الصحف والكتب والتعليم في الجامعة، أخذَ يثقف نفسه بنفسه. لا سلاح للسجناء سوى أصواتهم، وتلكَ الأصوات والصراخ تعلو حين ينهال عليك أحدهم بالضرب، ليكسرَ إرادتك أو عظامك.

وها هم السجناء ما زالوا يتعايشون مع تلك الظروف الصعبة والقوانين الجائرة ليحصلوا على مستلزمات الحياة الضرورية، كالأدوية والطعام والهواتف ليتحدثوا مع أهاليهم. حتى أنهم هرّبُوا نطفهم لكي يكون لهم أبناء، وهم قد حكموا أكثر من مؤبدين أو ثلاثة ولا أمل لديهم بالخروج والزواج والإنجاب.

وتمضي فترة السجن المقيتة ليخرج السجين أحمد وقد ضاعت طفولته وجزءاً من شبابه خلف تلك القضبان المقيتة مفارقاً رفيق دربه وتوأم روحه هناك وحيداً.

ستظلّ تلك الذكريات متجذرة في الأعماق، تنخر في العقل والروح، وهي تجلد أصحابها بهراوات وتقلق ذاكرتهم بأشواك ودبابيس الماضي، قد تأخذ شكل الغيبوبة عندما تمرُّ ريح النسيان، ولكن قد تنفجر كبركان عنيف عندما تمرُّ الأصوات والروائح في لحظة حضور يراها الأسير في مرآة الخيال.