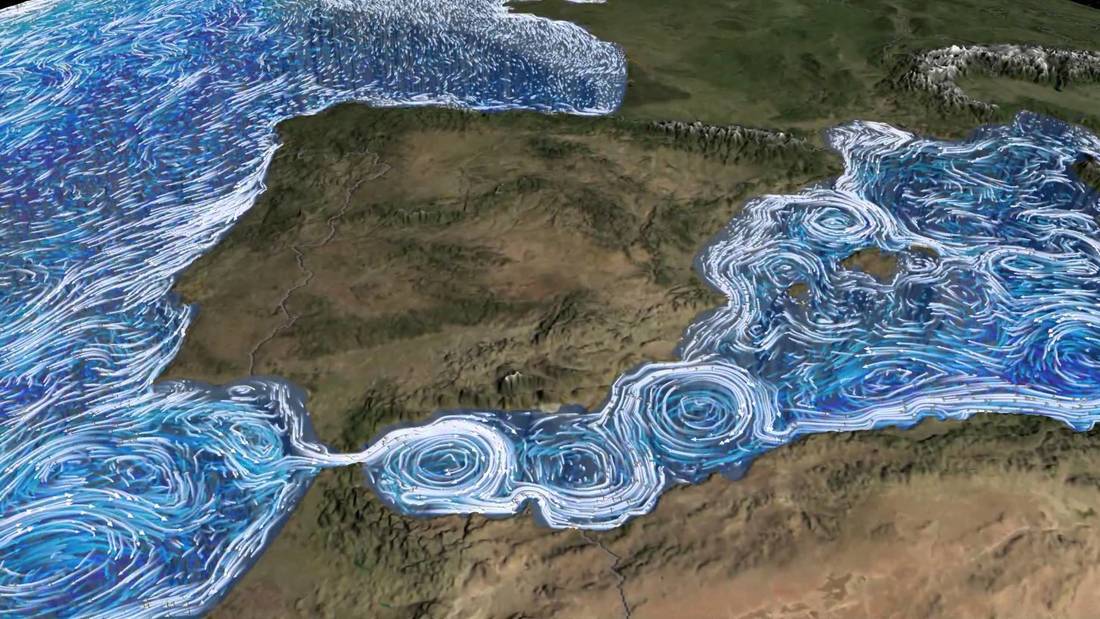

بين ضفّتَيْ البحر الأبيض المُتوسّط

سَيطرَ الإسكندر المقدونيّ (حَكَمَ ما بين 336 – 323 قبل الميلاد) على سوريا ومصر في المرحلة الهيلنستيّة (مزيج من الثقافتَيْن اليونانيّة والشرقيّة) التي بدأت بعد وفاة الإسكندر، كان هناك وحدة ثقافيّة لشاطئَيْ المُتوسّط الشماليّ والشرقيّ – الجنوبيّ، جسّدتها نظريّاتُ الأفلاطونيّة المُحدثة والمانويّة التي وصلت من بلاد فارس إلى سوريا ومصر.

وقد تجسّدت الهيلنستيّة من خلال الدولة السلوقيّة في سوريا ودولة البطالمة في مصر، ثمّ من خلال حُكم روما للشرق بعد السيطرة على سوريا (64 ق.م) ومصر (31 ق.م).

استغرقت المرحلة الهيلنستيّة حتّى هزيمة البيزنطيّين في معركة اليرموك (636 ميلاديّة). كانت هناك وحدة جغرافيّة استغرقت تسعة قرون، امتدّت من روما إلى دمشق ومصر وشمال إفريقية، وكانت هناك محاولةٌ لإنشاء ثقافة موحَّدة جسّدتها أسماءٌ مثل أفلوطين (205 – 270م. المولود في أسيوط، ثمّ ذهب إلى روما)،

وهو فيلسوف الأفلاطونيّة المُحدثة الذي حاول جمْعَ التأثيرات الزرادشتيّة الفارسيّة والهنديّة مع فلسفة أفلاطون، وأسماء مثل نومينيوس الأفامي (القرن الثاني الميلادي، وهو سوري من مدينة أفامية قرب حماة)، وكلاهما ذهبا إلى روما، وإن كان نومينيوس، بخلاف أفلوطين، قد غلَّب العناصر المَشرقيّة في مزيجه من الأفلاطونيّة المُحدثة على العناصر اليونانيّة.

كانت أسماء مثل الإسكندر المقدوني وأوكتافيان (القيصر أوغسطس) الذي تغلّبت من خلاله روما على مصر كليوباترا ومارك أنطونيوس في معركة أكتيوم (31 ق.م)، أمثلة على تغلّب الشاطىء الشمالي للمتوسّط على الشاطىء الشرقي – الجنوبي، وكانت مُحاولات السلوقيّين والبطالمة والرومان (ومع الأخيرِين البيزنطيّين منذ القرن الرّابع الميلادي) هي من أجل إشاء عالَمٍ كوزموبوليتي موحّد ثقافيّاً للبحر الأبيض المُتوسّط.

- اشبنغر والهلستينيّة

يُسمّي أوزوالد اشبنغلر في كِتابه “تدهور الغرب”، الصادر في العام 1919 الهيلنستيّة بوصفها مثالاً على (التشكُّل التاريخيّ الكاذب)، والمُصطلح يدلّ على قشرة سطحيّة مجلوبة من الخارج إلى البنية الهويّاتيّة العميقة لحضارةٍ أخرى، حيث يرى اشبنغلر أنّ الهيلنستيّة لم تكُن أكثر من تلك القشرة السطحيّة فوق سطح الحضارة الشرقيّة،

تلك القشرة التي استغرق بناؤها تسعة قرون أُزيلت بضربةٍ واحدة في معركة اليرموك وأصبحت نسياً منسيّاً منذ يومذاك واستعاد الشرق مَساره القديم من خلال الإسلام الذي يُمثِّل روحيّة الثقافة الشرقيّة العميقة واستمرارها من خلالها؛ وهو ما يفسّر في رأي اشبنغلر انتشاره السريع في الشاطئَيْن الشرقي والجنوبي للمُتوسّط.

والإسلام على الرّغم من وصوله إلى الشاطىء الشمالي للمُتوسّط من خلال الأندلس (711 -1492م)، إلّا أنّه اصطدمَ بجدارٍ حضاريٍّ صلب مُكتمل التكوين في مَعركة بواتييه في العام 732 ميلاديّة قرب باريس حدّدت حدود تمدُّده في القارّة الأوروبيّة قبل أن يفقد مَوطِىء قَدَمِه في الشاطىء الشمالي للمُتوسّط مع سقوط غرناطة في العام 1492.

يُقدِّم اشبنغلر مثالاً ثانياً على (التشكُّل التاريخي الكاذب) من خلال مُحاولات تغريب روسيا منذ بطرس الأكبر (ت 1725) حتّى البلاشفة، وهو يرى التغريب قشرةً سطحيّة في بنية الحضارة الروسيّة ذات الهويّة الحضاريّة السلافيّة – الأرثوذكسيّة، وهو يتنبّأ في كِتابه ذاك الصادر في العام 1919 بسقوط البلشفيّة.

قَدَّمت الحالةُ الهيلنستيّة أسماءً لامِعة، من بولس الرسول (ت 67 ميلاديّة) والقدّيس أوغسطين (ت 430) وسواهما، الذين اقتنعوا، وهُم الشرقيّون، بأنّ التربة الخصبة للمسيحيّة ليست في الشرق، بل في الغرب، لذلك كلاهما، وأوّلهما سوري والثاني جزائري، ذهبا إلى روما التي كانت علاقتها الثقافيّة بالحضارة الإغريقيّة مثل علاقة نيويورك بالحضارة الأوروبيّة الغربيّة.

ربّما كان هنيبعل، وهو القرطاجي من شمال أفريقيا المُتأثّر بالثقافة الفينيقيّة، مثلاً على بدء انهيار الهيلنستيّة من خلال هجومه على القارّة الأوروبيّة عندما اجتازَ إسبانيا في الطريق إلى روما في العام 218 قبل الميلاد.

كانت هزيمته أمام الرومان وتجرُّعه السمّ في العام 184 ثمّ تدمير قرطاجة وإحراقها في العام 146 تعبيراً عن مَيل التوازن لمصلحة الشاطىء الشمالي للمُتوسّط، وهو ما بَدأ مع الإسكندر المقدوني. الأرجح أنّ انقسام المسيحيّة بين شرقيّة (مارقيّون) وغربيّة (بولس) هو تعبيرٌ عن تفكُّك الهيلنستيّة.

في التاريخ الحديث، كان حصارُ فيينّا في العام 1529 من قِبَلِ العثمانيّين، وهُم الذين كانوا قد سيطروا للتو على سوريا ومصر، تعبيراً عن حالةٍ صراعيّة مع الشاطىء الشمالي الأوروبي للبحر الأبيض المُتوسّط. كانت هزيمة العثمانيّين في معركة ليبانتو البحريّة في العام 1571 أمام أساطيل الإسبان ومدينة البندقيّة دلالةً على بدء اختلال التوازُن من جديد، – بعدما اختلّ لمصلحة الشرق منذ معركة اليرموك – لمصلحة الشاطىء الأوروبي

وتعبيراً عن انتقال الثقل الاقتصادي العالَمي من البحر المُتوسّط إلى القارّة الأوروبيّة مع اكتشاف الأميركيّتَيْن في العام 1492 وطريق الهند البحري عبر رأس الرجاء الصالح في العام 1497، حيث عنى الأخير فقدان الشرق المُتوسّط وضعيّته كممرٍّ برّي إلى الهند للأوروبيّين. في معركة الأرمادا العام 1588 انتقلت الزعامة الأوروبيّة البحريّة من الإسبان إلى الإنكليز.

هذا الاختلال الذي مثّلته معركة ليبانتو وبَدأته، تجسَّد في ما بعد في الغزو الأوروبي للشاطىء الجنوبي والشرقي للبحر المُتوسّط، بدءاً من غزو نابليون لمصر (1798)، والسيطرة الفرنسيّة على الجزائر (1830) وتونس (1881)، والسيطرة البريطانيّة على مصر (1882)، والسيطرة الايطاليّة على ليبيا (1911 – 1912)، والسيطرة الفرنسيّة على المغرب (1912) ولبنان وسوريا (1920)، والسيطرة البريطانيّة على العراق (1917) وفلسطين (1917 – 1918).

باستثناء المرحلة الهيلنستيّة (323 ق.م – 636 م) والمرحلة الأندلسيّة (711 – 1492) عبر تأثيرات فلسفة ابن رشد في أوروبة، فإنّ الحالة الصراعيّة هي السائدة بين شاطئَيْ البحر الأبيض المُتوسّط الشمالي والشرقي – الجنوبي. الحوار المتوسّطي – المتوسّطي الذي جرت له الدعوة مراراً في القرن العشرين، وفي بداية القرن الحادي والعشرين لم يُغيِّر في هذا الواقع التاريخي،

فقد ازدادت حالة فوبيا الإسلام عند الأوروبيّين بعد 11 سبتمبر 2001 وبعد ازدياد مَوجة المُهاجرين العرب إلى أوروبا، وهو ما تَرافَقَ مع تصاعُد مَوجة اليمين الجديد الأوروبي الذي تترافق عنده حالة العداء للمُهاجرين مع فوبيا الإسلام.

- الآفاق المُستقبليّة للحوار المتوسّطي – المتوسّطي

في المقابل، لم يَرسُ على سطح السياسة العربيّة، خلال قرنٍ مضى من الزمن بعد انهيار الدولة العثمانيّة في العام 1918، سوى التيّارات السياسيّة التي، إمّا مَزَجَت العروبة والإسلام (البعثيّون والناصريّون) أو تلك التي استمدَّت من الإسلام أيديولوجيّتها السياسيّة (الأصوليّة والسلفيّة)، فيما فشلت التيّارات التغريبيّة العربيّة مثل اللّيبراليّة أوتلك العلمانيّة التي حاولت تقليد مصطفى كمال أتاتورك، بينما واجَهت الماركسيّة صعوباتٍ كبيرة نتيجة عدم تبْيِئَتها في التربة العربيّة.

يرى فرنان بروديل في كِتابه: “البحر المُتوسّط: المجال والتاريخ” (طبعة وزارة الثقافة – دمشق 1990) أنّ البحر المُتوسّط مُنقسِم إلى”ثلاث مجموعات ثقافيّة، ثلاث حضارات واسعة وراسخة، ثلاثة أشكال أساسيّة للفكر والمُعتقد والمَأكل والمَشرب والحياة… الرومانيّة الكاثوليكيّة، الإسلام، العالَم الإغريقي الأرثوذكسي” (ص 119 – 120).

بروديل يَدمج بِحار الأدرياتيك وإيجة ومرمرة في بوتقة حوض البحر الأبيض المُتوسّط؛ ويرى أنّ هذه الحضارات الثلاث “هي استمرار، فعندما تتغيّر حتّى بأقصى عُمق يُمكن أن يَفرضه دينٌ جديد، فإنّها تبقى مُندمِجة بقيَمٍ قديمة تعيش من خلالها وتبقى غذاءً لها” (ص121).

وهو يرى أنّ الحضارات “تتجاوز الزمن وتنتصر على الوقت.. وهي بطريقةٍ ما، وبالثّبات نفسه، تبقى سيّدة مَجالها.. ويبقى ميدانها ومأواها هُما نفسَيهما. فحيثما كانا في زمن قيصر وأوغسطس بقيا في زمن مصطفى كمال أتاتورك/ وعبد النّاصر ثابتَيْن في المكان والزمان – أو يكادان ثابتَيْن” (ص120)، حيث يرى بروديل أنّ “الحضارة الإسلاميّة ليست تَقدمة من الخارج فحسب،

وإنّما هي استمراريّة أيضاً، وقد هضمت لا اليهوديّة ولا ملّة ابراهيم فحسب، وإنّما ثقافة وعادات وتقاليد كانت موجودة في ذلك المكان منذ زمن بعيد، فالحضارة في الواقع ليست ديانة، على الرّغم من أنّ هذه تَقع في القلب من كلِّ نِظامٍ ثقافي، وإنّما هي فنّ للحياة، فالإسلام يرتبط ارتباطاً لا شبهة فيه بأرض الشرق الأدنى التاريخيّة الكثيفة” (ص 123 – 124).

السؤال الآن في ضوء ما سبق: ما هي الآفاق المُستقبليّة للحوار المتوسّطي – المتوسّطي؟

يجب الإجابة من خلال التجربة التاريخيّة لِما يُقارِب ألفيّتَيْن ونصف الألفيّة من مجرى الزمن، وما تحويه جنينيّاً من مُمكنات، وليس من خلال تحليلاتٍ رغبويّة.