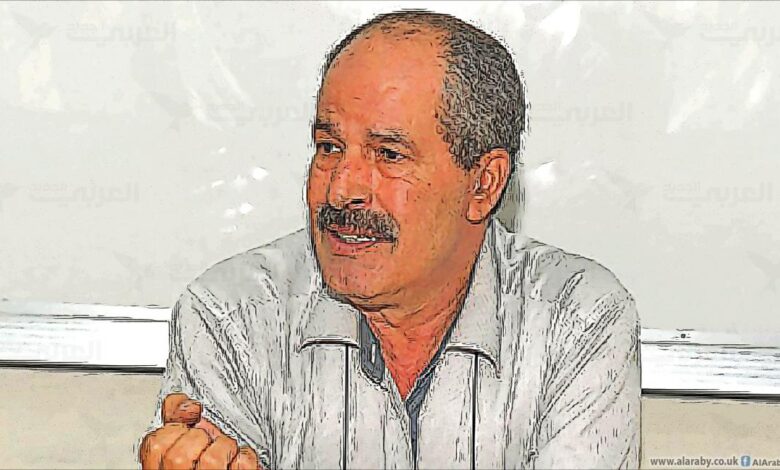

نبوءة سعيد يقطين

يتحاور صوتا المفكر والناقد في تجربة الباحث والأكاديمي المغربي، سعيد يقطين، ويتجاوران. فهو ما فتئ، في كتبه ومحاضراته، يدعو إلى النظر إلى السّرد علما قائم الذات. سعى واجتهد في التمييز بين السرد ممارسةً إبداعيةً والسرد ممارسةً نقدية، والسرد علماً (وهذا الأكثرُ أهمية بالنسبة إليه) يتخلل كل شيء.

وتبعا لذلك، تتردّد كلمة “سرديات” كثيرا في كتبه. وتكفي نظرة على نماذج منها، لنرى أنه سعى، في مشروعه النقدي الطويل، إلى تعزيز السرديات علماً، حيث تتبّع جذور المفهوم في التراث النظري السردي، منذ الشكلانيين الروس إلى تنظيرات الغربيين التي تحققت منذ الثمانينيات، مرورا بإنجازات الحقبة البنيوية في فرنسا. ولم يشغله في ذلك ترجمة المفاهيم وتبسيطها، بقدر ما سعى إلى تقديم معرفةٍ سرديةٍ بديلةٍ تتبّع فيها جزئيات المفهوم والتطوّرات التي شهدها في استعمالاته المتعدّدة.

وفي إطار ذلك، وقف على ما قدّمته لنا الاستعمالات العربية المتعدّدة وناقشها، لغوياً ومعرفياً، حيث سعى كذلك إلى توطين مجموعة منها، وبذرها في تربة التداول النقدي العربي؛ فنادرا ما تجد الآن أي أطروحةٍ في السرديات لم تعد إلى كشوفات سعيد يقطين.

وفي خضمّ ذلك، دأب يقطين على التمييز بين “المرويات”، وهي السرود الإبداعية، والسرديات “علما” قائما بذاته.

وشيئا فشيئا، بدأت إرهاصات “النبوءة” التي بشّر بها واشتغل عليها بجدّ والتزام فريدَين تتحقق، بحيث يمكنك أن تجد كتبا فلسفية وأخرى موسوعية، قُدّمت بصيغ سردية. وعلى سبيل المثال، حاولت رواية “عالم صوفي” (للنرويجي جوستاين غاردر) أن تقدّم تاريخ الفلسفة مرويا بصيغة “سردية”. وفي علم الاجتماع هناك أمثلة كثيرة، منها ما قامت به فاطمة المرنيسي، حين قدّمت كتبها بالرجوع إلى طفولتها في فاس، لتقتطف لنا مشهدا سرديا بالغ الدلالة. بل إن السينما، بدورها، تستعير “صيغة الرّاوي”، خصوصا في معالجة أفلام تجسّد روايات أو ذوات تعتمد على ذاكرتها في السرد، كما رأينا، أخيرا، مع تحفة سكورسيزي الجديدة “الرجل الإيرلندي” .. إذن، السرد يسود كل شيء كما كان يصر سعيد يقطين.

وحاليا، تتردد في نشرات الأخبار عبارات من قبيل السّردية الفلسطينية والسردية الأممية وغيرهما. لقد التقط يقطين جملة من رولان بارت “السرد موجود في كل شيء”، وتأمّلها وأعمل فكرَه فيها طويلا، وبنى عليها جزءا مهمّا من عالمه البحثي الثري والمتنوع.

ومن حسن حظي أني كنت موجودا في آخر محاضرتين مباشرتين له قبل “كورونا”، الأولى، في كلية الآداب في الرباط بمناسبة الاحتفاء بتقاعده، جدّد فيها دعوته إلى إيلاء السرديات، بصفتها علما، مكانة بارزة، فبحسبه، يحتلّ هذا العلم مختلف تفاصيل الواقع وعلومه، إلى درجة أنه تمنّى لو أن يُطلق على كليات الآداب والعلوم الإنسانية “كليات السرديات”، باعتبارها تنظم معظم العلوم الإنسانية وتنسجها. بل إن نواة أي علم لا تقوم إلا من خلال “بنية سردية”.. فحتى ونحن نتحدث الآن ونكتب ونتفاعل، فإننا نفعل ذلك على أساس سردي؛ الطفل قبل أن يتكلم يأتي بتصرفاتٍ سردية، حسب قوله.

كانت المحاضرة الثانية عن التفاعل الثقافي، نظمها مجلس حكماء المسلمين، التابع لدولة الإمارات، في معرض الكتاب في الدار البيضاء، جدّد خلالها يقطين القول إن أكثر فترات العرب ثراء هي حين كانوا يتفاعلون مع العالم. وأورد أمثلةً كثيرة على ذلك، من قبيل الترجمة التي تجسّد أسمى تجليات هذا التفاعل؛ ناهيك عن التفاعل المباشر، وهي كثيرة، مثل “رحلة ابن فضلان” التي تعدّ الوثيقة الوحيدة عن شمال أوروبا.

تعود علاقتي بيقطين إلى بداية التسعينيات، حين كان يسكن في “حي الفتح” سكنه العائلي الأول. وكنت أسكن مع زملاء في الحي ذاته، وتجذرت اللقاءات، سواء حين كنت طالبا في الإجازة والماجستير، فقد كان أستاذا لي في الجامعة. وكنت محظوظا أن أكون ضمن آخر طلبته قبل أن يتقاعد. وكنا نلتقي حين كان يزور مسقط، ويمكث أحيانا في جامعة السلطان قابوس أستاذاً زائراً.

وإذا نزلتُ إلى الرباط قادما من فاس، فإني لا بد أن أتواصل معه، وأستفيد من زاده المعرفي والمنهجي الوافر الذي نهله من مراجع ومدارس نقدية عديدة مختصة في علم السرديات، والذي جعلنا بإزاء عالم عصامي صبور، امتلك شجرة عدّته الخاصة المثمرة التي لا يبخل في إشاعتها، وبكثير من الدماثة والتواضع الإنساني.