في جدلية العلاقة بين الهوية الثقافية واللغة

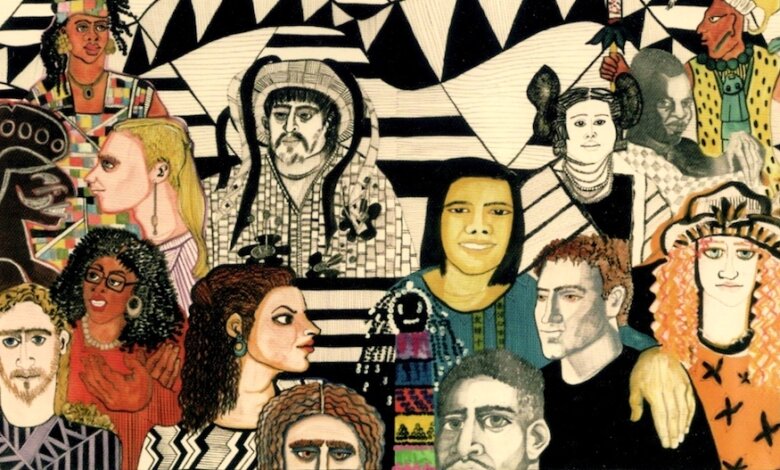

يهدف هذا المقال إلى توضيح العلاقة الجدلية بين الهوية واللغة وكيف تساهم اللغة في إيجاد تلك العلاقة بينهما على اعتبار أنه لا هوية بدون لغة وإنتاج فكري ولا ثقافة بدون هوية، ولا حضارة بدون هوية ثقافية كونها ينبوع الحضارات (إن جاز لنا التعبير).

بذلك ستنحصر مناقشتنا للأفكار المطروحة أعلاه من خلال تناول المفاهيم التالية والعلاقة القائمة بينها بالدراسة والتحليل، وهي كالآتي:

عرف مفهوم الهوية انتشاراً واسعاً، حيث اكتسح في وقت قصير العلوم الإنسانية وخاصةً الاجتماعية، وفرض نفسه في تحليل حقائق متنوعة. وعلى الرغم من ذلك، فإنه من الصعب أن تجد تعريفاً متوافقاً عليه لمفهوم الهوية.

وقد أثبتت الدراسات السوسيولوجية من أن لكل جماعة أو أمة ما مجموعة من الخصائص والمميزات الاجتماعية، والنفسية، والمعيشية، والتاريخية المتماثلة، التي تعبّر عن كيان ينصهر فيه قوم منسجمون ومتشابهون بتأثير هذه الخصائص والميزات التي تجمعهم.

وفي حقيقة الأمر يعاني مفهوم الهوية من مشاكل عديدة، فمن صعوبة الحديث عن الهوية مثلاً، أنه حديث الذات عن نفسها. لذا فإن مشاعر الهوية مشاعر دفاعية ضد إرادة السحق التي يبديها الآخر، كذلك لا يمكن فصل الهوية عن الحركية الاجتماعية، وما يجري فيها من تدافع وصراع. وهنا تتداخل حدود الهوية والسلطة والإيديولوجيا. لكن السؤال الذي يطرح نفسه ما هي الهوية ؟

في البداية يجب أن نشير أن المقصود في هذا العنصر هو الهوية الثقافية لجماعة بشرية معينة، ذلك أن جوهر الهوية الجماعية هو الثقافة بذلك فإن الهوية الجماعية تستمد ملامح مقوماتها من ثقافة المجتمع على اعتبار أن الثقافة تشكل المجموع المنسجم والمستمر للمعاني والرموز المكتسبة المشتركة التي تعمل الجماعة على توصيلها وإعادة إنتاجها من خلال مختلف القنوات التي تنسجها من أجل هذه الغاية.

أما عن مفهوم الهوية فهو لفظ تراثي قديم، معناه أن يكون الشيء هو هو وليس غيره، أي ليس له مقابل مما يدل على ثبات الهوية. وهو قائم على التطابق أو الاتساق في المنطق. وهو نقيض الغيرية وقد تكون الغيرية نسبية وليست كلية لتحدد انحراف الهوية. فإن هوية الشيء هي ثوابته، التي تتجدد لا تتغير، تتجلى وتفصح عن ذاتها، دون أن تخلي مكانها لنقيضها، طالما بقيت الذات على قيد الحياة.

ويشير المعنى العام للكلمة إلى الامتياز عن الغير، والمطابقة للنفس، أي خصوصية الذات، وما يتميز به الفرد أو المجتمع عن الأغيار من خصائص ومميزات، ومن قيم ومقومات. أي حقيقة الشيء المطلقة المشتملة على صفاته الجوهرية التي تميزه عن غيره وتسمى أيضاً وحدة الذات.

ومفهوم الهوية خاص بالإنسان والمجتمع، الفرد والجماعة، وهي موضوع إنساني خالص أي ظاهرة إنسانية، فالإنسان هو الذي ينقسم على نفسه، وهو الذي يشعر بالفارقة أو التعالي أو القسمة بين ما كائن وما ينبغي أن يكون، بين الواقع والمثال، وبين الحاضر والماضي، بين الحاضر والمستقبل.

وهذا يعني أن الهوية هي إحساس الفرد أو الجماعة بالذات، إنها نتيجة وعي الذات، بأنني أو نحن نمتلك خصائص مميزة ككينونة تميزني عنك وتميزنا عنهم. فالطفل الجديد قد يمتلك هوية ما عند ولادته من خلال اسمه وجنسه وأبوته وأمومته ومواطنته، وهذه الأشياء في كل حال لا تصبح جزءاً من هويته حتى يعي الطفل نفسه بها.

وعلى الرغم من أن الهوية موضوع ميتافيزيقي فإنها مسألة نفسية وتجربة شعورية فالإنسان قد يتطابق مع نفسه أو ينحرف عنها في غيرها. الإنسان الواحد ينقسم إلى قسمين: هوية وغيرية، أو يشعر بالاغتراب إن مالت الهوية إلى غيرها أو انحرفت عن ذاتها. فالاغتراب لفظ فلسفي والانحراف لفظ نفسي. والهوية أن يكون الإنسان هو نفسه متطابقاً مع ذاته. والهوية خاصية للنفس لا للبدن، هي حالة نفسية وليست حالة بدنية.

يمكن لنا تعريف الهوية: بأنها الخصوصية والتميز عن الغير أو مجموعة من المميزات التي يمتلكها الأفراد، وتساهم في جعلهم يحققون صفة التفرد عن غيرهم، وقد تكون هذه المميزات مشتركة بين جماعة من الناس سواءً ضمن المجتمع. أو أنها كل شيءٍ مشترك بين أفراد مجموعة محددة، أو شريحة اجتماعية تساهم في بناء محيط عام لدولة ما، ويتم التعامل مع أولئك الأفراد وفقاً للهوية الخاصة بهم.

وفي النهاية يمكننا القول إن الهوية الثقافية والحضارية لأمة من الأمم، هي القدر الثابت، والجوهري، والمشترك من السمات والقسمات العامة، التي تميز حضارة هذه الأمة عن غيرها من الحضارات، والتي تجعل للشخصية الوطنية طابعاً تتميز به عن الشخصيات الوطنية الأخرى.

وفي سياق الموضوع، يذهب علماء اللغويات إلى أن اللغة منظومة علامات أودعها مِراسُ الكلام في الجمهور المتكلم، وأن المنظومة اللغوية ناتجة عن تبلور اجتماعي، وأن الطبيعة الاجتماعية هي طابع داخلي للمنظومة، وإنه لا توجد حقيقة لسانية خارج الديمومة والجمهور المتكلم. وإن الزمن وحده يأذن للقوى الاجتماعية بممارسة تأثيراتها على اللغة.

تعتبر اللغة العامل الضروري الملازم لكل إنجاز تنموي، بما أنها موضوع للتعليم وللبحث، كما أنها ركن أساسي في كل مشروع اقتصادي فهي ليست مجرد أداة للتعبير يمكن أن نستبدل بها أي أداة تعبيرية أخرى. لذا فاللغة هي المعيار الحقيقي الذي يتشيد به الفكر ويستقيم.

ويجب أن نعلم قبل الدخول في خضم الموضوع عن علاقة الهوية باللغة أنه لا هوية بدون لغة وإنتاج فكري ولا ثقافة بدون هوية، ولا فكر بغير مؤسسات علمية متينة، ولا علم بغير حرية معرفية، ولا تواصل ولا تأثير إلا بلغة وطنية تضرب جذورها في التاريخ وتلبي حاجة الحاضر والمستقبل.

أما عن مفهوم اللغة فهي ظاهرة اجتماعية واصطلاحية بامتياز تستند إلى مكونين متلازمين، الأول حسي والثاني ذهني غير مادي. ويمكن لنا تعريف اللغة بأنها نسق من الإشارات والرموز، تشكل أداة من أدوات المعرفة، وتعتبر اللغة أهم وسائل التفاهم والاحتكاك بين أفراد المجتمع في جميع ميادين الحياة. وبدون اللغة يتعذر نشاط الناس المعرفي.

وترتبط اللغة بالتفكير ارتباطاً وثيقاً، فأفكار الإنسان تصاغ دوماً في قالب لغوي، حتى في حال تفكيره الباطن. أو هي عبارة عن رموز صوتية لها نظم متوافقة في التراكيب، والألفاظ، والأصوات، وتُستخدم من أجل الاتصال والتواصل الاجتماعي والفردي.

يؤكد خبراء العلوم الإنسانية أن ثمة أربع مسلمات أساسية ينبغي استحضارها عن عند معالجة مسألة اللغة، وهي كالآتي:

– اللغة وعاء الفكر وأداة التفكير.

– ووسيلة للتفاهم والتواصل الاجتماعي.

– وعنوان الهوية للفرد وللمجتمع.

– وترتبط اللغة بالثقافة والقيم الحضارية.

ولذلك تقوم اللغة بأربع وظائف أساسية بحسب العلماء المختصين في علم اللغة: فالأولى هي وظيفة التواصل مع الغير، والثانية هي وظيفة تمثل الكون لأنفسنا في عقولنا، والثالثة والرابعة هما الوظيفتان الوجدانية والأدائية، وهما مرتبطتان بالبحث عن تأويل المعنى، بحسب السياق ومقام الخطاب، ومن ثم، فإن اللغة لا تقتصر على التواصل بين البشر فحسب.

وإنما تشكل أساس الوجود الإنساني، إنها تشكل القانون الأول الذي يفرض نفسه على كل فرد داخل المجتمع خلال عملية التنشئة الاجتماعية التي تقوده إلى الانتقال من الطبيعة إلى الثقافة. وعبر اللغة والثقافة، يتبادل الخضوع للقانون، مقابل الحصول على الهوية في إطار علاقة الجزء بالكل.

بذلك تكون اللغة هي من ولّدت الهوية، لأنها تجرد عالم التجربة إلى كلمات والالتقاء باللغة يجعلنا نتعالى عن التجربة الآنية، وما يمكننا من تشكيل تصور للذات. فالهوية مسألة لغوية في جذورها، ولذلك تُفهم ظاهرة الهوية بوصفها ظاهرة لغوية.

إن اللغة هي الأساس الذي يقوم على مِخْيَال الأمة، ومن هذا الجانب نفهم أهمية اللغة المعيارية، وضوابط التأويل في لغة الخطاب، وهكذا، فإن المنظومة اللغوية هي بمنزلة بيت الكائن البشري، فيها ينظم أمور معاشه، ويخزن رموزه وثرواته.

إنها تؤويه وتحفظ أسراره. ومن مشكاتها يرى العالم ويدركه. وهذا جعل الأديب الفرنسي ألبيرمو كامو، إلى أن يقول نعم لي وطن، إنه اللغة الفرنسية. ويقول الألماني هيدجر إن لغتي هي مسكني، هي موطني ومستقري، هي حدود عالمي الحميم ومعالمه وتضاريسه، ومن نوافذها ومن خلال عيونها انظر إلى بقية أرجاء الكون.

ولا شك اليوم في أن الصلة وثيقة بين الهوية واللغة، وإن كان الجدل قائماً حول طريقة تبادل التأثير. فالمشكلة لا تكمن في ارتباط الهوية باللغة بحد ذاتها، بل تكمن في التعامل مع طريق ذات اتجاهين كما لو كانت طريقاً واحداً، فهناك من العلماء سخر كل اهتمامهم لمعالجة الكيفية التي يجري بها تشكيل اللغات الوطنية للهويات الوطنية. ولم يهتموا قط بكيف تشكل الهويات القومية. وهو ما تقوم به في الواقع بشكل عميق.

ولذلك لا توجد لغة محايدة، وكل لغة لقيم، وحامل لروح، فهي وسيلتنا لفهم العالم وتمثيله في أذهاننا وللتواصل مع الآخرين. وبقدر تعدد اللغات تتعدد تمثلاتنا للوجود. إن اللغة تنظم طريق حياة الجماعات والأفراد وتشكل عاداتها أسس العالم الواقعي.

فنحن نرى ونسمع ونعبّر بالشكل الذي نرى ونسمع ونعبر به لأن عادات الجماعات اللغوية قد هيأت لنا سلفاً اختيارات معينة في التفسير. وهذه العادات تختلف من جماعة لأخرى، وما من أمة إلا وتتكلم بالشكل الذي تفكر به، وتفكر بالشكل الذي تتكلم به. فهي ترسخ تجاربها في لغتها، بما في ذلك التجارب الحقيقة والتجارب الخاطئة التي تنقلها إلى الأجيال اللاحقة.

وباللغة أيضاً يدوم المتخيَّل الجماعي، وتصاغ المؤسسات قبل أن تترجم إلى سلوكيات، ويُنقل المعيش اليومي أو يصاغ شفهياً أو كتابياً، أو يتخذ موضوعاً للتأمل أو ينقل كما هو، بوصفه شكلاً من الفكر المقولب. كذلك في التنشئة الاجتماعية للطفل، وتُنقل الظاهر الثقافية داخل الأشكال اللغوية الموافق عليها من قبل الجماعة. وهكذا فإن اللغة تكيف المواقف، وتعد سلفاً الأفراد والجماعات للفعل ولرد الفعل، وللتفكير بطريقة محددة.

واللغة هي التي تنتقل الأفراد من جماعة بشرية إلى مجموعة ثقافية، وهذا على وجه التمحيص يعني أن الرابطة اللغوية أقوى من الرابطة السياسية، لأن الجماعة البشرية إذا ترابطت سياسياً كونت مجموعة وطينة، وهذا لا يقضي بالضرورة إلى التجانس الثقافي قد قام فعلاً بين أفراد المجموعة بمجرد الانضواء تحت الرابطة السياسية الواحدة.

والتاريخ القديم ومنه المعاصر والحديث مليء بالشواهد الدالة، ويكفي أن نتبين كيف انفلقت كيانات سياسية كان يُظن أنها التحمت بمجرد انصهارها في سياج الدولة السياسية. ولكن سلطة الثقافة كانت أقوى فتفتت المنظومة إلى أثنية ثقافية شأن ما حصل في يوغسلافيا، وفي تشيكوسلوفاكيا، وفي ما كان يسمى بالاتحاد السوفيتي.

أما الشاهد المضاد والذي يبرهن على أن السياسة والاقتصاد والإيديولوجيا هي جميعاً أضعف من الثقافة المتجانسة ومن اللغة المشتركة ومن التراث الفكري الواحد فهو توحد ألمانيا بعد سقوط جدار برلين.

أما فيما يتعلق بالهوية الإسلامية نجد أنها هوية متميزة عن غيرها تمتلك مقومات وجودها والحفاظ على ثقافتها وخصوصيتها. ومن الجدير بالذكر أن الهوية الإسلامية تستوعب حياة المسلم كلها وكل مظاهر شخصيته فهي تامة الموضوع محددة المعالم والملامح، بالإضافة إلى إنها واضحة الهدف والغاية، فهي تمتلك مقومات وجودها وبقائها، وتنحصر تلك المقومات باختصار شديد بالعقيد الإسلامية كمرجع أو مصدر أساسي لمختلف شعوب وقوميات وأمم العالم الأخرى الداخلة بالدين الإسلامي.

بالإضافة إلى اللغة العربية لغة القرآن الكريم التي تعتبر عامل يجمع ويشمل جميع المسلمين على اختلاف قومياتهم وأعراقهم فكل مسلم عربي بالضرورة فلا يحتاج المسلم لأن يكون عربياً في النسب حتى تكتمل عروبته في نظر الإسلام، كما يلعب التاريخ المشترك، والتراث الحضاري ( الذي ينحدر من خصائص أمة من الأمم المتفاعلة مع البيئة التي نشأت فيها ) دوراً أساسياً في تحديد ملامح تلك الهوية.

مما يشكل الوحدة الثقافية المشتركة بين أبناء الأمة الإسلامية النابعة من المقومات الأربعة السابقة، وأخيراً التكوين النفسي المشترك ( الأخلاق، العادات والتقاليد، المشاعر، والأحاسيس، والأعياد، ومناسبات الأفراح والأحزان، … إلخ ) التي كان للدين الإسلامي الفضل والدور الأعظم في تشكيلها وصقلها وتهذيبها.

وهكذا نجد أن الهوية الحضارية لأمة من الأمم هي القدر الثابت والجوهري والمشترك من السمات العامة التي تميز حضارة هذه الأمة عن غيرها من الأمم والحضارات، حيث تعتبر اللغة بعد العقيد الدينية بطبيعة الحال المكون الهام والمفصلي للهوية الثقافية والحضارية، فهذه تكاد تكون بديهية، لأن اللغة ثقافة وحضارة وليست فقط أداة تواصل، إنها ليست مجرد أداة للفكر، بل هي الفكر ذاته وهي مرشحة بالتالي لأن تشكل إحدى أهم الهويات للفرد المعاصر المتعدد الهويات، بل إن الهويات الأخرى تصاغ بواسطتها.

ختاماً، نقر بوجود علاقة وثيقة بين الهوية والثقافة، بحيث يتعذر الفصل بينهما، إذ إن ما من هوية إلا وتختزل ثقافة، وقد تتعدد الثقافات في الهوية الواحدة، كما أنه قد تتنوع الهويات في الثقافة الواحدة، وذلك ما يعبَّر عنه بالتنوع في إطار الوحدة، فقد تنتمي هوية شعب من الشعوب إلى ثقافات متعددة، تمتزج عناصرها، وتتلاقح مكوناتها، فتتبلور في هوية واحدة.

، وعلى سبيل المثال، فإن الهوية الإسلامية تتشكل من ثقافات الشعوب والأمم التي دخلها الإسلام سواء اعتنقته أو بقيت على عقائدها التي كانت تؤمن بها، فهذه الثقافات التي امتزجت بالثقافة العربية الإسلامية وتلاقحت معها، العربية الإسلامية، فهي جماع هويات الأمم والشعوب التي انضوت تحت لواء الحضارة العربية الإسلامية، وهي بذلك هوية إنسانية، متفتحة، وغير منغلقة.

كما تجسد العلاقة بين الهوية والثقافة، علاقة الذات بالإنتاج الثقافي، ولا شك أن أي إنتاج ثقافي لا يتم في غياب ذات مفكرة، دون الخوض في الجدال الذي يذهب إلى أسبقية الذات على موضوع الاتجاه العقلاني المثالي، أو الذي يجعل الموضوع أسبق من الذات، وإن كل ما في الذهن هو نتيجة ما تحمله الحواس وتخطه على تلك الصفحة (ذهن الإنسان) كما يذهب لوك، والاتجاه التجريبي بشكل عام.

خلاصة القول، إن الذات المفكرة تقوم بدور كبير في إنتاج الثقافة، وتحديد نوعها وأهدافها وهويتها في كل مجتمع إنساني وفي كل عصر من العصور، وبناءً على ما سبق فإنه يصعب أن نجد تعريفاً جامعاً مانعاً لمفهوم الهوية الثقافية، فالهوية الثقافية تختلف من مجتمع إلى آخر ومن عصر إلى عصر، كما تختلف باختلاف التوجهات الفكرية والإيديولوجية لمنتجي الثقافة.