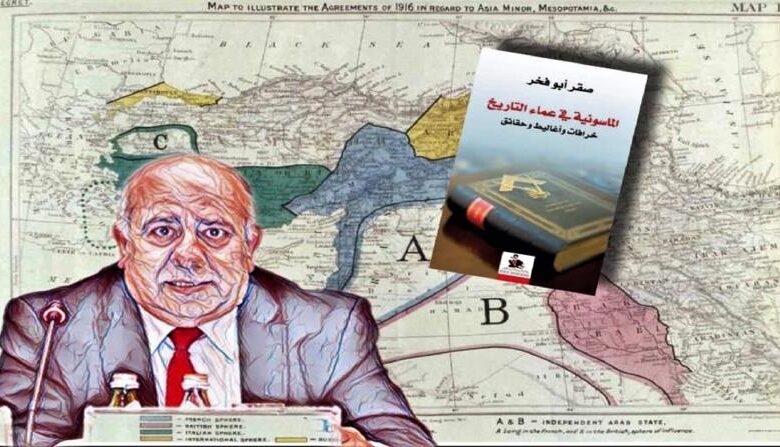

حين صدر كتابي “الماسونية في عماء التاريخ” (بيروت: دار الريس للكتب والنشر، 2021) غمرني أصدقائي بوابل من الأسئلة عن الأسباب التي دفعتني إلى كتابة هذا الكتاب مع أنني بعيد كل البعد عن الاهتمام بالماسونية، أو بالجمعيات السرية القديمة والحديثة.

وبدلًا من أن أتلقى منهم النقد، أو النقض، أو التقريظ، أو التعريض، صرت كمن يريد أن يشرح لهم لماذا أقدمت على تأليف هذا الكتاب، علمًا أن الكاتب لا يُسأل عادة عن ذلك قط.

وأسوأ تلك الأسئلة: لماذا في هذا الوقت بالذات؟ وهو سؤال فاسد بالمعنى الفلسفي، لأنني لو أصدرت الكتاب في سنة 2015 سيرتفع صوت أحدهم: لماذا في هذا الوقت بالذات؟ ولو أصدرته في سنة 2025، فلن نعدم من يسأل مثل هذا السؤال… وهكذا.

إذًا، لا معنى لهذا التساؤل على الإطلاق، علمًا أن دوافعي لكتابة هذا الكتاب موجودة، بالتفصيل، في المقدمة، وهي كافية ووافية وشافية. ومع ذلك، سأحاول أن أشرح لبعض مَن له عينين ولا يرى، ما الذي ساقني إلى الاهتمام بالماسونية إلى الحد الذي جعلني أكرس بعض وقتي لإنجاز دراسة عنها.

لم تكن الماسونية كجماعة موجودة بيننا في الحقبة التي شهدت بزوغ وعينا اليساري الجديد، أي في أواخر ستينيات القرن المنصرم وبداية سبعينياته، لأنها أولًا جماعة غير سياسية، ولا تهتم بالسياسة، خصوصًا السياسة الثورية كما وسمتنا بميسمها في تلك الحقبة، ولأنها لا تتوسل في عملها الإعلان والإفصاح ونشر أخبارها؛ فهي مجموعة سرية إلى حد بعيد.

وكان يتناهى إلى أسماعنا أحيانًا أن هذا الشخص ماسوني، وذاك مثله، من دون أن نعرف حقيقة هذه الروايات. وكانت الماسونية مجرد عنوان متوارٍ في الكتب والمجلات تقع عليه أحيانًا نواظرنا، لكنه لا يجعلنا نطيل النظر إليه قط؛ فهي بعيدة عن الوعي العام في ذلك العصر،

ولم يكن لها أي تأثير في الحركات السياسية الكبرى، كالناصرية، والبعث، والماركسية، أو في الأفكار التي اصطرعت في تلك الحقبة، كبناء دولة العدالة الاجتماعية، والوحدة العربية، وتحرير فلسطين، والديمقراطية والعلمانية، وثورات التحرر الوطني وغيرها؛ أي أن الماسونية لم تكن موجودة في مجريات الوقائع، وفي الوعي العام آنذاك، ولم تكن تعنينا في الوقت نفسه إلا من باب الفضول العابر.

في مرحلة لاحقة، مع الإيغال في دراسة عصر النهضة الأوروبي، وما أطلق عليه عصر النهضة العربية الحديثة، كان لا بد من الانتباه إلى الماسونية لنفهم لماذا انتمى معظم أَعلام عصر النهضة إلى الماسونية، أمثال جمال الدين الأفغاني، ومحمد عبده، ويعقوب صروف، وفارس نمر، وجرجي زيدان، وإدريس راغب، وخليل سعادة، وأنطون سعادة، وعبد القادر الجزائري، وعبد الرحمن الشهبندر، وفارس الخوري، وطاهر الجزائري، وغيرهم. ولذلك كان لا بد من انتشال الماسونية، بتاريخها وعقائدها وأفكارها ورموزها ومعانيها الغنوصية، من ظلام الكتب العتيقة، ووضعها تحت المصابيح العلمية، فكان كتابي هذا.

- في محفل الماسون

دخلتُ محفلًا للماسون، أول مرة، في دمشق، في سوق ساروجة الأثري، حين قادني إليه الصديق ياسين الخليل، وكان يعمل رسامًا للكاريكاتير في جريدة “السفير”. وهناك في منزل جده، عبد الرحمن اليوسف، شاهدتُ القاعة الفارغة التي كان يجتمع فيها بعض الماسون الشوام.

وقد عرفتُ الماسونية والبنائين الأحرار، لا من خلال الاتصال المباشر، بل من خلال البحث والتفتيش في المصادر، والتقصي والاطلاع المعرفي؛ وفي هذا النطاق أصدرتُ كتابي “الماسونية في عماء التاريخ”، وكانت دوافعي إلى كتابته معرفية أولًا وأخيرًا. فالحشرية العلمية هي التي دفعتني إلى محاولة فك الغموض الذي يرافق عادة كل بَحثٍ عن الماسونية والتاريخ الماسوني.

ولم تشفِ غليلي الكُتب التي قرأتُها مبكرًا عن الماسونية، والتي كانت تكيل الاتهامات، شمالًا ويمينًا، للماسونية من دون أي دليل قاطع، كالقول إنها يهودية، وإنها من صنائع الصهيونية، وإنها هي التي تتحكم بالعالم من خلال ما يُسمى “القوة الخفية”، وإن بروتوكولات حكماء صهيون هي من مخلوقاتها العجيبة. لكن الدوافع العلمية الأكثر تأثيرًا كانت دراستي للتاريخ الاقتصادي الأوروبي متأثرًا بفكر كارل ماركس.

ثم، وربما هذا هو الأهم، تأثري بعصر النهضة الأوروبية، وعصر الأنوار أيضًا. وهنا كنتُ أصطدم بالماسونية كيفما اتجهت، ولا سيما أن الماسونيين كان لهم الشأن المباشر في تاريخ الثورتين الفرنسية والأميركية، وفي إسقاط السلطان عبد الحميد الثاني، وحتى في الثورة البلشفية.

وبالتدريج، وجدتُ أن من غير الممكن فهم عصر النهضة، أو عصر الأنوار، بما في ذلك عصر النهضة العربية، بمعزل عن الماسونية ورجالها وأَعلامها ومفكريها.

في أثناء دراستي التاريخ الاقتصادي الأوروبي، عثرتُ على البدايات الأولى للبنائين الأحرار، حيث وُلدتْ الطوائف الحرفية في المدن بالدرجة الأولى، ومثّلت المرحلة الوسيطة بين عصر الإقطاع وعصر الرأسمالية؛ فظهور الطوائف الحرفية آنذاك أتاح للفلاحين الأقنان إمكانية الانعتاق من سيطرة السيد الاقطاعي، والالتحاق بالحِرَف والمهن كعمال أُجراء.

وكان الفلاح القِنّ مرتبطًا بمالك الأرض، ولا يستطيع الانتقال من إقطاعية إلى أخرى إلا بشروط. لكن الجمعيات الحرفية، كالبنائين الأحرار، حوّلت الأقنان إلى حرفيين وعمال، وصار في إمكانهم الانتقال من مكان إلى آخر بحرية. وكان الإقطاعي الأوروبي يملك الأرض وما عليها، وهو لا يحتاج إلى النقود؛ فالأقنان يفلحون الأرض ويحصدون الغلال، والنساء يَحُكنَ الملابس ويخدمن في المنازل، والأولاد يرعون الماشية ويجمعون الثمار… وهكذا.

أما الحرفيون فكانوا يعملون في شروط مختلفة؛ فالحداد يعمل في مكان محدد. والخزّاف يعمل في دكانه، والحائك يعمل أمام الناس خلف نوله. وكانت المقايضة العينية هي أحد عناصر التبادل الاقتصادي آنذاك، فيستطيع الحداد، أو النجار، أو النساج، أو الخزاف، أو الحائك، أو الحذّاء (الإسكافي) أن يقايض ما ينتجه بما ينتج الآخرون.

لكن البنائين لم يعملوا في مكان واحد، بل كانوا يتنقلون هنا وهناك، بحسب ما يريد الملك، أو الأمير، أو البابا، أو الأثرياء. لهذا لم تكن المقايضة تلائمهم، ولا البضائع العينية، بل النقود. ثم إن البنّاء حين ينتقل من مكان إلى آخر كان يحتاج إلى مَن يعتني به في البداية، كتأمين مكان للنوم، وإلى مَن يؤازره، أو يدافع عنه، أو يحميه، أو ينصحه، أو يرشده. وهنا عملتْ الجمعيات الحرفية على تلك الأمور الحيوية، وصار البنّاء يجد أخوة له من أبناء حرفته أينما حل.

هكذا وَجّهت النقود ضربة قاضية للاقتصاد الاكتفائي، وحوّلت العلاقات الاقتصادية من المقايضة إلى التبادل، ومن الدكان إلى المانيفاتورة. وهنا كان للبنائين الأحرار الشأن المهم في هذا التحول. وقد تطورت الحرف إلى صناعات بعد أن تمركز العمال بالتدريج في أماكن عمل موحدة، وفي المدن بالدرجة الأولى. وهذا التحول الكبير من الإقطاع إلى الرأسمالية ساهم فيه البناؤون الأحرار بقوة، من دون تخطيط، أو حتى استشراف، فتحولات المجتمع والتغيرات الاقتصادية أدت إلى تلك النتائج.

للأسف الشديد، لم تجرِ الأمور عندنا في العالم العربي على هذا النحو، بل جرت خِلافًا لذلك. ففي التاريخ العربي كانت المهن محتقرة إلى حد كبير، وكذلك أهل الصنائع، لأن معظمهم من الموالي والأقليات. ثم إن عرب البوادي احتقروا الزراعة والحرف، ما عدا حرفة الغزو. وحتى ابن خلدون كان يصنف الناس صنفين: صاحب سيف وصاحب مهنة، أي غازٍ ومنتج. والمهنة في اللغة العربية من المهانة، وهي محتقرة. ومهنة البناء لم تكن مهنة رفيعة لدى العرب، لأن قسمًا كبيرًا منهم بدوٌ، وليسوا من ساكني البيوت.

والعرب ثلاث طبقات: سكان الشَعر (البدو)، وسكان المَدَر، أي بيوت الطين (الفلاحون)، وسكان الحضر (ساكنو الحجر). والبناؤون، في البدايات الأولى لظهور الدولة العربية، كانوا من أهالي المدن المفتتحة، كالشام، وحلب.

لا أتجاوز العلم إذا قلت إن الماسونية تبلورت في القرن الرابع عشر، وليس قبل ذلك، أي في معمعان جائحة الطاعون التي راحت تنتشر في إيطاليا في سنة 1347، لتعمّ فرنسا وسويسرا وألمانيا والنمسا وهولندا وبولندا والدول الإسكندنافية. وقد فقدت أوروبا جراء المجاعات التي رافقت الطاعون بين 30 و50 في المئة من سكانها.

وأدى الطاعون في إنكلترا دورًا حاسمًا في التطورات اللاحقة، ففكك أواصر تبعية الفلاح للإقطاعي، وانحلّت العلاقات القديمة نتيجة هجرة الناس في جميع الاتجاهات هربًا من الطاعون، وهو ما أدى إلى تفسخ علاقة الطاعة التي تميزت بها صلةُ الكنيسة بالرعية. وتغيرت، علاوة على ذلك، العلاقة بالموت، وأدت إلى فقدان الثقة بالعناية الإلهية، وإلى تغير مضمون إيمان الناس بالكائن المقدس وبالدين.

كذلك كان للحروب والتهجير شأن مهم جدًا في جعل الناس المهجّرين أقل صلة بكنائسهم، وفي خلخلة سلطة الكنيسة عليهم، وأدى ذلك كله إلى نشوء علاقات تضامنية بشرية من طراز جديد.

هنا، في تلك الحقبة، تبلورت أفكار البنائين الأحرار الفكرية والسياسية، وراحوا يتحولون بالتدريج من طوائف حرفية ذات سمات إخائية ومساواتية ونقابية إلى جماعة فكرية وسياسية ذات أهداف أبعد من مصالح البنائين وحدهم، لتشمل السكان كلّهم، وتمكنوا من إعادة صوغ مفهوم الدولة على أسس جديدة، وكان شعارهم المشهور “حرية، إخاء، مساواة”.

وقد لاحظتُ أن الماسونية نهلت من منبعين: الفكر الربوبي، والفكر التأليهي، وكانت للربوبية وللتأليهية صلة وثقى جدًا بالماسونية، كما تطورت منذ سنة 1717 فصاعدًا. فالربوبيون Deists جماعة تؤمن بالله من دون الإيمان بأي دين. وقد رفض الربوبيون معجزات الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد، ورفضوا تصديق قصص الخليقة والخطيئة الأصلية ونهاية العالم، ودعوا إلى تأسيس الإيمان على العقل لا على النبوءات، وأنكروا تدخل الله في نواميس الكون.

وبهذا المعنى، فإن الربوبيين فقدوا إيمانهم بالدين، لكنهم لم يتقبلوا عالمًا بلا خالق، وقالوا إن في الإمكان التوصل إلى معرفة الله بالعقل، أي بمعرفة قوانين الطبيعة التي تمثل إرادة الخالق الذي لا يتدخل في شؤون الكون بشكل يتنافى مع القوانين التي صممها بنفسه. وهؤلاء أرادوا أن يحوّلوا المسيحية إلى مذهب أخلاقي، لا أن تبقى عقيدة دينية. وركزت الربوبية على نقد معجزات العهد القديم، وكذلك على نقد سيرة المسيح، وحكايات القديسين والرسل.

وكانت صور الله، في الحقبة التي تبلورت فيها الماسونية، تراوح بين اثنتين: الصورة الإنجيلية التي تُصوّر المسيح ساحرًا يأتي بالعجائب والمعجزات ليبهرَ الناس ويقنعهم بما يقول ويجعلهم مؤمنين به. والصورة التنويرية التي رأت في الله “المهندس الأعظم” الذي خلق الكون بدقةِ الرياضيات وإحكامِها وروعتِها.

- إله سبينوزا

بدأ الفكر الربوبي مع جوردانو برونو، الذي أُعدم حرقًا في سنة 1600م، لأنه قال إن الشمس ليست مركز الكواكب القريبة، وإن الأرض تدور حولها، وهي نظرية كوبرنيكوس. لكن سبينوزا هو الذي منح الفكر الربوبي شكله الفلسفي، لذلك طرده المجمع اليهودي في أمستردام في سنة 1656م.

كثيرون كانوا يلحّون على أينشتاين كي يجيب عما إذا كان يؤمن بالله، وكان يقول: أؤمن بإله سبينوزا. لكن ما هو إله سبينوزا هذا؟ يقول سبينوزا في إحدى محاوراته:

“لا أعرف إن كان الله قد تكلم مع أحد فعلًا، لكنه، إذا كان قد فعل ذلك حقًا، فأعتقد أنه قال له ما يلي:

ـ توقف عن الصلاة، وكل ما أريده منك أن تخرج إلى العالم، وتتمتع بالحياة، وتستمتع بكل ما فعلته من أجلك.

ـ توقف عن الذهاب إلى المعابد المظلمة والباردة، تلك التي بنوها ثم قالوا عنها إنها مسكني. مسكني هو الجبال والأشجار والوديان والبحيرات والأنهار. هناك أعيش معكم، وأعبّر عن حبي لكم.

ـ لم أقل يومًا إن الإنسان ارتكب خطيئة أصلية، ولم أقل قط إن في داخل الانسان شرًا ناجمًا عن تلك الخطيئة.

ـ توقف عن ترداد آيات الكتب المقدسة التي لا علاقة لي بها. فإذا لم تتمكن من قراءتي عند الفجر في منظر طبيعي، وفي طفلك، في زوجتك، في جارك، في مسكين قرع بابك، فلن تتمكن من أن تجدني في أي كتاب.

ـ توقف عن الخوف مني، فلن أحاكمك. أنا لا أغضب ولا أُعاقب. أنا هو الحب الخالص. وقد ملأتُ قلبك بالانفعالات وبالرغبات وبالأحاسيس وبالحاجات المتناقضة، ومنحتُك الإرادة الحرة. فكيف أوبخك حين تستجيب لما وضعتُه فيك؟ كيف لي أن أُعاقبَك على ما جعلتُه فيك؟

ـ هل تعتقد حقًا أنني خلقتُ مكانًا لأحرق فيه جميع أبنائي الذين يتصرفون بشكل قبيح؟ أي نوع هذا الإله القادر على القيام بمثل هذا العمل؟ فلو كنتُ على هذه الشاكلة فأنا لا أستحق أن أكون محترمًا.

ـ جعلتُك حرًا. أنتَ إذًا حرّ في أن تخلقَ من حياتك جنة أو جحيمًا.

ـ سأمنحك نصيحة غير التي لقّنوها إياك: لا أريدك أن تؤمن بي. أريدك أن تحس بي في ذاتك حين تهتم بأغنامك، وحين تحتضن طفلتك الصغيرة، وحين تداعب كلبك، وحين تستحم في النهر.

ـ لا تبحث عني بعيدًا، فلن تجدني. إنني هنا في الطبيعة. والكون هو أنا.

إذا كانت الربوبية تشبّه عمل الله بصانع الساعة الذي يصنعها ويضبطها ثم يتركها لتعمل وحدها بكل دقة، ويتوارى هو عنها تمامًا، فإن التأليهية Theism تقول إن عناية الله محيطة بكل شيء في العالم. الربوبية إذًا لا تؤمن بتدخل الله في شؤون العالم، فيما التأليهية ترى في عناية الله مسألة مؤكدة. والتأليهية في أي حال هي ابنة الربوبية، وهي فلسفة عقلانية تستعمل خطابًا دينيًا للدفاع عن العقل المحض، وعن المادية التجريبية.

فيما تعتقد الربوبية أن الله يتسم بالخير والحكمة، وقد كفّ عن التدخل في شؤون الكون ما إن انتهى من خلقه، وبالتالي فإن الكون يسير بمقتضى القوانين التي وضعها الله، والتي لا تتبدل أو تتغير. وقد كان نيوتن، وهو أعظم عقل علمي في جميع العصور، تأليهيًا، وهو صاحب فكرة الساعة. وفي التأليهية لا يُشترط على المؤمن أن يتنكر لدينه الأصلي، بل أن يعيد تأسيس دينه لا على الوحي، بل على العقل. وهذا ما قاله فرنسيس بيكون: إن وظيفة العالِم هي دراسة قوانين الطبيعة التي وضعها الله.

لفتني، في أثناء العمل على كتاب “الماسونية في عماء التاريخ”، التشابه القوي بين نقد روايات الكتاب المقدس في أوروبا في القرن السادس عشر فصاعدًا، وبين نقد الروايات الإسلامية في القرن التاسع ميلادي فصاعدًا. فالمعتزلة قالت إن الحقيقة قائمة بذاتها، ويمكن اكتشافها بالعقل، والدين يصبح بلا قيمة، إذا تناقض مع العقل.

وفي هذا الميدان، أنكر إبراهيم النظّام المعتزلي إعجاز القرآن، ومعجزات النبي محمد، كشق القمر، وتسبيح الحصى بين يديه، ونبوع الماء من بين أصابعه، وحديث الشاة، لكنه لم يجرؤ على إظهار إنكاره خوفًا من القتل. لكن ابن الراوندي تجرأ على القول: “إذا كان الدين متفقًا مع العقل فلا حاجة لنا به، وإذا كان مخالفًا العقلَ فنحن نرفضه”.

وكثيرًا ما تحدث ابن الراوندي عن مُنَاقَضة الدين للعقل في مسائل رمي الجمار، والطواف حول الكعبة، والجري بين الصفا والمروة، وكان يصف معجزات الأنبياء بأنها مخاريق، وأن الذين جاءوا بها سحرة ممخرقون. وعلى منواله كان عبد المسيح بن إسحق الكندي النسطوري يسخر من الإحرام والطواف، ويسميهما الحَلْق والتعري، وكثيرًا ما سخر من الحج ورمي الجمار والتلبية وتقبيل الركن والمقام، وقصص عاد وثمود والناقة وأصحاب الفيل التي عدها مثل خرافات عجائز الحي. أما أبو بكر الرازي فكان مؤمنًا بوجود خالق حكيم، لكنه كان منكرًا للنبوات، وله كتاب عنوانه “مخاريق الأنبياء” ينفي فيه الوحي. وجميع هذه الأفكار تكاد تتطابق مع عقائد الماسونية.

- هيكل سليمان وهيكل الإنسان

ثمة ملاحظتان تتعلقان بالتاريخ الذاتي للماسونية، الأولى هي تأصيل تاريخ الماسونية الذي يعود، بحسب اعتقادها، إلى 2500 سنة قبل الميلاد، أي إلى حيرام أبي، وتفاخُر بعض الماسون بأنهم بناة الأهرام، ومعابد الهند، ومسارح اليونان، وميادين روما، وهيكل سليمان، وأن آدم هو أول ماسوني في الوجود، وأن الجنة هي أول محفل، وأن الله هو الذي أسس المحفل الأول ذاك.

ومع أن الأدبيات الماسونية تفسر هيكل سليمان، لا بالهيكل الحجري الخرافي المعروف، بل بالإنسان الذي يجب بناؤه من جديد، فإن إيضاح الفارق بين الظاهر والباطن والنزعة الغنوصية لدى الماسونيين أمر لا بد منه.

أما الملاحظة الثانية فهي أن ذلك الهيكل لم يوجد قط، ومن العبث إشراب ما هو غير موجود ماديًا بتفسيرات رمزية، أو غنوصية. فحركة الاستكشافات في فلسطين التي بدأت بعد انتهاء حروب الفرنجة، واشتُهر في ميدانها الرحالتان فلندرز فابري، ثم يوهان بوركهارت، لم تبرهن عن وجود الهيكل البتة.

غير أن الاستكشافات الآثارية لم تبدأ فعليًا إلا في القرن التاسع عشر على أيدي إدوارد روبنسون (1883)، وتلميذه آلي سميث، وكان الهدف تثبيت أسماء المواقع التوراتية على الجغرافيا الفلسطينية. ثم جاءت بعدهما كاتلين كينون، ثم جيمس بريتشارد، وماكاليستر. ومنذ نحو 150 سنة من الحفريات لم يجد أحد ولو حجرًا واحدًا يؤكد رواية التوراة.

فسور القدس والبرج اللذان يُنسبان إلى داود تبين أنهما يعودان إلى المرحلة الهلنستية. ومنذ سنة 1967، أي منذ 55 سنة، والإسرائيليون يحفرون في كل مكان في القدس، حتى صار هناك قدس فوق الأرض وقدس تحت الأرض، ومع ذلك لم يعثروا على أي شيء يدل على وجود هيكل سليمان في المدينة. وقد فشل علم الآثار الإسرائيلي، كما يقول يسرائيل فنكلشتاين، رئيس قسم آثار في جامعة تل أبيب، في العثور على أي شواهد من مملكة يهوذا، أو من المملكة الموحدة.

أما زئيف هرتسوغ، فيقول إن علم الآثار الاسرائيلي وصل إلى طريق مسدود في إثبات القصة التوراتية بالمعطيات الآثارية، وبالتحديد هيكل سليمان. وللطرافة، فإن التوراة تصف هيكل سليمان فتقول إن أبعاده هي: 31 مترًا طولًا، و10.5 متر عرضًا، و15 مترًا ارتفاعًا، أي أن مساحته 325 مترًا مربعًا، ما يساوي شقة كبيرة اليوم.

ومع ذلك تزعم التوراة أن سليمان استخدم في بنائه 30 ألف رجل من لبنان، و80 ألفًا لقطع الحجارة، و7 آلاف لنقلها، و3300 وكيل، أي نحو 184 ألف شخص عملوا سبع سنين متواصلة. وعند إتمام البناء أحرق الملك سليمان 22 ألف بقرة، و120 ألفًا من الغنم.

إنه رقم خرافي مثل جميع قصص التوراة. ولهذا لا يُستند إلى التوراة في الكتابات العلمية، ويجب عدم الاستناد إليها إلا باعتبارها نصًا دينيًا قديمًا لا نصًا تاريخيًا يمكن الاستئناس به حتى في قضايا نحت العقول وإعادة بناء هيكل الفرد، وفي مسائل الباطن والظاهر والتنزيل والتأويل، وغير ذلك من مشكلات الفكر الإنساني وإشكالاته التي ما برحت مستمرة منذ نحو خمسة آلاف سنة، والتي لم تتمكن الفلسفات والأديان والأخلاق البشرية من الوصول بها إلى ذروة الصفاء والرقي.

* * *

مهما يكن الأمر، فإن كتابي عن الماسونية لا غاية له غير كشف اللثام، علميًا، عن نشأة الجمعية الماسونية، وعن أسلافها من المفكرين والتيارات الفلسفية التي سبقتها أو واكبتها، من دون عداء مسبق، أو انحياز مطبق، وإن كان الاحتراس الشديد أمرًا لا بد منه في مثل هذه الدراسات التي يختلط التاريخ فيها بالرموز والغنوصيات والتصوف وحسابات الجُمّل والقبالاه وأسرار الهندسة المصرية والإقليدية والأفلوطينية والفلسفات التي تقوم على ثنائية عالم المثل وعالم الحقائق بحسب أفكار أفلاطون.

إن فكفكة خيوط هذا الاختلاط في عصر العلم المحض تبدو مهمة مستحيلة، ولا سيما إذا كانت الغاية تسريح الأبصار في عالم الماسونية الخفي والمكشوف معًا، وتبديد الظلام عن الإفهام في ما خصّ هذه الجمعية القديمة التي ما برحت موجودة فيما اندثر غيرها من الجماعات المشابهة.

( لم تكن الماسونية كجماعة موجودة بيننا في الحقبة التي شهدت بزوغ وعينا اليساري الجديد، أي في أواخر ستينيات القرن المنصرم وبداية سبعينياته )، هده الجمله افهمتني معنى الكلام المضحك والعبيط الذي قلته على اليوتيوب عند حديتك عن دحوه الشيخ محمد بن عبدالوهاب مع احد اصدقاك