الأدب الرقمي: جماليات مستحيلة

لقد بنت جماليات التلقي – وهي النظرية التي احتفت بالقارئ وجعلته شرطا أساسا في تشكل المعنى وانبثاقه من سيرورات استقبال النصوص – كل تصوراتها على فكرة ” التجسيد” (concrétisation). وأساس هذا التجسيد وجود بياضات نصية يقوم القارئ بتحيينها من خلال الربط بين ذاكرات متعددة لعل أهمها ذاكرات النص والمؤلف والقارئ. وهي المعادل لما يطلق عليه في نظرية التأويل، بتوجهاتها المختلفة، القصديات المؤسسة للمنابع الأصلية للدلالات التي يمكن أن تكشف عنها القراءات المتنوعة للنص.

إن ” التجسيد” على هذا الأساس، هو أصل التمثيل وأصل التلقي وأصل التأويلات الممكنة للنص أيضا. فالقراءة، في البداية والنهاية، هي استثارة لتجارب ممكنة من مصادرها ذات القارئ، وليست تحيينا لدلالة مدرجة بشكل قبلي في النص على شكل رؤية خاصة بالمؤلف وحده. إن الأمر يتعلق بشيء آخر غير ما تحيل عليه الفكرة الساذجة القائلة بوجود معنى مودع في العمل الفني على شكل سر لا يعرف مصدره وفحواه سوى صاحب هذا العمل، ( ما كان يعبر عنه قديما وربما حديثا أيضا ب ” المعنى موجود في نفس الشاعر”).

إن ” البياض” و”اللاتحديد” و” ممكنات التمثيل” ليست بديلا للنص، وليست معادلا لهوى يتحقق ضدا على ” أصل ثابت” يكشف التجلي المشخص عن بعض مظاهره، أو توحي به حالات التمثيل الخطي. إنها على العكس من ذلك ” نفخ فيه من روح الناقد” أو ” تضخيمه ” من داخله من خلال الإحالة على ذاكرات مستترة، أو الكشف عن قصد يتوارى في حواشي الوقائع الناقصة، أو من خلال لاوعي يختفي في التفاصيل والجزئيات التي لا تطالها عادة عين الرقيب. ليس للنص بديل سوى ذاته، والقراءة لا تعيد إنتاجه، بل تدرجه ضمن سيرورات تأويلية ستكشف عن حالات المتعة كما يمكن أن يستشعر أسرارها قراء قد يختلفون في كل شيء.

ويشير هذا المبدأ، الذي برعت نظريات التلقي في الكشف عن مستوياته وأبعاده الجمالية والفلسفية، إلى دور القراءة في تحيين المضمر والممكن والموحى به استنادا إلى معطيات النص، واستنادا إلى تجارب الذات القارئة واستنادا أيضا إلى غايات أخرى صريحة ومبهمة بؤرتها الذات التي تنتقي وتقصي وتضَمِّن وتصرح لكي تبدع. وفي جميع هذه الحالات، فإن الأصل في بناء نص ما هي اختيارات تتم داخل موسوعة ممتدة في كل الاتجاهات. فقيمة الموضوع الفني مستمدة، في جزء كبير منها، من القدرة على خلق سياقات مستقلة تتمتع بالوحدة والانسجام في البناء وتنويع الآثار المعنوية. إن “لحظة الاختيار” هي بؤرة الإبداع وليس الإحالة على كل ممكنات اللحظة الموصوفة. إن حرية الفن ليست هي الحرية التي يوفرها الحديث اليومي، فالحديث سجية ممتدة في كل الاتجاهات، أما الفن فبناء يستدعي أولا وآخر، ويستدعي حسما في الإثبات وحسما في الإقصاء والاستبعاد أيضا.

إن التقاط صورة معناه القيام باختيار مزدوج : ما يحضر في الصورة وما يجب أن يغيب عنها، وغير ذلك لن يعيد سوى تمثيل ما هو ممثل في الطبيعة بشكل سابق، فالعين التي تلتقط ما هو موجود خارجها تُقَطِّع المدرك البصري وفق هوى سابق. إنها تستعيد نفسها من خلال إعادة رسم للحدود الفاصلة بين الأشياء. يتعلق الأمر بمعادلات بصرية لأفعال العين التي ” تحدق” و” ترنو” و”تحملق” و” تحدج” و” تلمح” و” وتنظر”، فهذه تقطيعات للمدرك البصري استنادا إلى تصنيفات دلالية مسبقة. إن الانتقاء تنظيم، وما ينظم هو ما يفصل ويعزل ويضع هذا بديلا لذاك.” علينا أن نقيد أنفسنا بإكراهات لكي نبدع بحرية” (1)، كما كان يحلو لإمبيرتو إيكو أن يقول في لحظات إشراقه، وهي كثيرة.

2- ومبدأ الانتقاء هذا هو الذي تدعي تجاوزه ” التجارب” الفنية الجديدة التي تتخذ من الرقمية سندا وأداة لبناء كيانها. فهي تروم، في المقام الأول، تكسير كل الحواجز بين المواد التي يمكن أن تسهم في تشكيل تجربة فنية ما، أو تحلم ببناء نصوص بعيدا عن إكراهات المرجعية اللفظية من حيث الإشباع الدلالي، ومن حيث الطولية ومحدودية العوالم التي تبنيها التجربة الفردية. إنها الرغبة في خلق قطيعة مطلقة بين تجربة ” كلاسيكية” محدودة من حيث الأنساق المكونة لها ( نص فني مادته اللغة وحدها أو الصورة وحدها أو الموسيقى وحدها)، وبين ما يمكن أن تقدمه الأسناد الجديدة للتجربة الفنية التي وفرتها تقنيات الكتابة الرقمية التي لا تعترف بالحدود الفاصلة بين الأنساق. فبالإمكان بناء نص يتجاوز التصنيف القبلي المعتمد على معايير مستمدة من خصوصية مكونات كل نص على حدة : قدرة الفنان على المزج بين كل الأنساق ضمن عمل واحد دون الاكتراث لمبدأ الانسجام أو الخطية أو الغاية النهائية.

وتجد هذه القطيعة مصدرَها في إبدالات عدة لعل أهمها سقوط فكرة الحقيقة ذاتها. فلا وجود لحقيقة في هذا الوجود، مطلقة كانت أو نسبية، فليس هناك سوى تمثيلات عرضية وعلامات يُلغي بعضها بعضا ضمن ما يشبه حالات مسخ متتالية تتم في زمان ومكان بلا هوية أو مصير، أو هي شبيهة بحالة توالد دلالي لامتناه بلا مصدر أو مآل. ولا أمل للوصول إلى نهاية منظورة أو محتملة فقط. فكل محاولة للإمساك ببداية النص أو نهايته، لن تكون سوى عبث، أو ستكون من باب إيهام الذات بحالة من حالات الطمأنينة الخادعة.

وليس غريبا أن يكون هذا الإبدال هو أصل اللقاء بين التفكيكية وفكرة ” النص المتشعب”. فغياب المركز، وهو الأساس الذي استند إليه التأويل اللامتناهي كما تتصوره التفكيكية، إشارة صريحة إلى غياب محددات أو معالم أو منارات تلوح من بعيد، كناية عن نقطة هي أصل الحقيقة أو ما يقود إليها على الأقل. فكل البدايات ممكنة ولا وجود لنهايات إلا من باب الاحتمال أو التقدير العرضي. فالذين يبحثون عن معنى نهائي داخل عالم شبيه بالأنقاض لن يصلوا في نهاية الأمر إلا إلى أوهام هي من نسج خيالهم.

لذلك، فإن كل شيء في ” النص الرقمي” مرتبط بشبيهه أو نقيضه، أو يحيل على نسخ أخرى من باب المفارقة أو من باب التناظر أو من باب التداعي الحر. والأمر لا يتعلق بالمنطق الذي تجيزه ظاهرة التناص حيث كل نص يذكر بآخر من باب التعريض أومن باب التجاوز، أو يحتوي على إحالات تذكر بوقائع في التاريخ أو الأسطورة. إن الأمر في النص الرقمي، كما يروج ذلك الداعون إليه، يتعلق بشبكة من العلاقات يفرزها التكوين الخاص بموسوعة شاملة تحتوي على كل المتناقضات الممكنة.

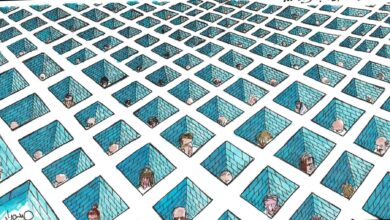

وكما هي طبيعة النص المتشعب( hypertexte)، وهو نص بلا وجهة ولا بداية ولا نهاية، فداخله كل الاتجاهات ممكنة، فإن الممكنات النصية ليست هي الأخرى مرتبطة بخطية زمنية أو فضائية، ولا قصدية هناك صريحة أو ضمنية. إنها تجربة مفتوحة على كل الاحتمالات، حتى وإن تناقضت جزئيا أو كليا فيما بينها. وهي احتمالات لا علاقة لها، كما سنرى ذلك، بطاقات موجودة في ذات المتلقي كما يمكن أن يخطر على بال ناقد متشبع بتعاليم جماليات التلقي، بل هي قصدية مكشوفة و”مصرح بها ” لأنها مدرجة ضمن الممكنات النصية ” المسَهَّمَة ” التي لا نعرف أين تنتهي حقا ( إشارة إلى عمليات النقر التي تقود من سجل إلى آخر ضمن فضاء افتراضي لا متناه). فالنص ( أو المؤلف سيان) هو الذي يفتح السجلات كلها ويحدد توجهاتها عددا وطبيعة واحتمالا.

إن المؤلف في الرقمية، وعكس ما يتصور ذلك أومبيرتو إيكو، ليس أسير مقدماته، فلا أثر لممكنات الفتح والتقليص التي تقود إلى حسن ختام هو ما يشكل ما نسميه حبكة في الأدبيات النقدية التقليدية، حيت تشكل النهاية نقطة استهراب ( point de fuite) تتجمع نحوها كل الاحتمالات، والاستهراب في الهندسة غاية تنتهي عندها كل الاحتمالات الممكنة كقدر لا يمكن رده. إن التجربة الرقمية على العكس من ذلك، تبطل كل المسبقات، ومنها الأحكام الأخلاقية وما يجيزه منطق العوالم الممكنة أيضا. فالبطل في النص الرقمي يمكن أن يموت أو يحيا أو يسافر، أو يتزوج، وبإمكانه أن يدخل مسجدا، أو يُهرِع إلى أقرب حانة هربا من قلق هو من الطبيعة ذاتها في الحالتين معا. كل ذلك ممكن لأن النص ليس محكوما بمركز أصلي تنطلق منه الإحالات وإليه تعود، وإليه أيضا تستند القراءة من أجل الكشف عن دلالة أو دلالات. إنه على العكس من ذلك، كيان مفتوح يتشكل من سلسلة من الاحتمالات التي تتغذى من امتداد الموسوعة وتنوع مشاربها. إنه محكوم بمنطق التشعب، وهي الخاصية الأساس التي تربط بين كل القيم ضمن شبكة عنكبوتية تجيز كل شيء.

ومن هذه الإبدالات هناك أيضا تداخل أنساق العلامات المحددة للإدراك الإنساني. فلم يعد بالإمكان تصور نسق قادر على حماية نفسه في الاشتغال وإنتاج الدلالات من عدوى العناصر التي تأتيه من لغات أخرى تختلف عنه في المادة وطرق إنتاج المعنى. إن الاحتماء بخصوصية وهمية تبررها طبيعة العلامات المكونة للنص لن يقود سوى إلى إفقار للتجربة الفنية والتقليص من امتداداتها عند المتلقي والمبدع سواء بسواء. ففي منطق التجربة الرقمية لا وجود لحدود فاصلة بين العلامات المشكلة للمتن الفني، بل لا وجود لها في التجربة الواقعية ذاتها ( تعج الشوارع بصوت الباعة وضجيج الموسيقى والصور التي تأسر العين وتقدم لها واقعا ليس هو ذاته في التجربة الواقعية). فالبصري والسمعي واللساني وكل آلات الإدراك الحسي يمكن أن تتعايش فيما بينها ضمن البنية نفسها وفق مبدأ الاستثارة الإيحائية التي يطلق عنانها تمثيل لفظي متعدد بطبيعته: ما لا تقوله الكلمات تحققه الصورة أو المعزوفة الموسيقية. هذا بديل لذاك ضمن لعبة تُغلق ما تفتح. إن صورة المسدس، كما سنرى ذلك، كمعادل لكلمة مسدس، ليست أكثر عنفا من وجهها اللفظي.

إن التمثيل اللفظي، على عكس الأنساق الأخرى، قادر على تفجير أكثر الطاقات الانفعالية عمقا وغموضا وإبهاما وصبها في تجارب مرئية من خلال الصورة والسمع والشم، تلكم هي المبادئ الأساسية التي يقوم عليها التصور الرقمي للأدب. فليس غريبا أن نكتب الرواية باللفظ، وهو مادتها الأساس، كما هو الشعر وغيره من الفنون اللفظية أيضا، ونقدم في الوقت ذاته كل معادلاتها – أو البعض منها- كما يمكن أن تبدو من خلال الأنساق الأخرى ( الصورة أو الصوت). إننا لا نكتفي بالوصف، بل نقوم أيضا بتقديم موضوع وصفنا على شكل صورة أو على شكل تقاسيم موسيقية تجسد، في حالة بعينها، ما يقوله اللفظ من خلال عموم إحالاته. فالروائي ليس ملزما بصمت الفواصل والبياض واللامحدد، فبإمكانه أن يستبق التلقي ويوجهه من خلال اقتراح ما يحل محل اللفظ أو ما يمنحه بعدا مشخصا يريح القارئ من تعب البحث في الذاكرة عن معادل قد لا يأتي به النص أبدا، ومع ذلك تثيره الثقافة.

وهنا مربط الفرس. فما يبدو انفتاحا في الظاهر يعد في واقع الأمر عبثا بلا طائل، ولن يقود أبدا إلى الامتلاء الانفعالي الذي يتحقق في أبهى حالاته من خلال إشباع يقود إلى ارتخاء نفسي شبيه بحالات ” اللذة” الفنية التي تحدث عنها بارث باعتبارها لحظة مختلسة لا تعاش إلا مرة واحدة، أو لحظة انزياح عن زمنية مألوفة، ” إنها شبيهة بتلك اللحظة التي يتذوقها الإباحي عندما يُقطع الحبل الذي يطوق رقبته وقد استشعر الرعشة الكبرى. إنها لحظة مستحيلة وغير قابلة للتحديد، فهي من طبيعة روائية محض” (2).

3-وهذا مصدر القول باستحالة جماليات رقمية تقدم للعين ما هو أجمل مما يقوله اللفظ. فعلى عكس ما يمكن أن توحي به حالات التداخل الممكنة بين الأنساق، وعلى عكس ما توحي به الروابط التي تدفع النص إلى اقتراح انتقاءات متنوعة استنادا إلى وصف محدود لوضعيات محدودة، فإن مصدر الطاقة الانفعالية في التمثيل اللساني لا يكمن في تقديم معادلات نصية من خلال روابط هي، في نهاية الأمر وبدايته، وثيقة الصلة بقصدية أصلية هي قصدية المؤلف وحدها ولا شيء غيرها، فتلك نسخ محدودة رغم كثرتها وتنوعها، إن مصدرها هو ما لا تقوله هذه القصدية، أي ما ينبع من كل الإحالات غير المتوقعة من منطوق النص أو مفهومه، بل قد يكون ما يأتي به القارئ نقيضا لما توحي به هذه القصدية. إن الأمر يتعلق بلاوعي نصي مودع في ذوات تختلف عن بعضها البعض من حيث درجة الوعي والثقافة، ومن حيث الطاقات الانفعالية التي قد لا ترى من خلال ظاهر العلامة.

صحيح أن الفنان قادر على تصميم ” موضوعه” استنادا إلى المظهر المادي المباشر للعلامات، فالدلالة في نهاية الأمر لا تكترث للمادة الحاملة لها. ومع ذلك، فإن للمسألة وجها آخر، فقد” لا تخفي المادة التي يشتغل بها الفنان قوانينها الطبيعية، ولكنها لا يمكن أن تتحقق إلا محملة بذكرى الثقافة التي تصدر عنها” (3). وهذا أمر في غاية الأهمية، فالثقافة ليست جواهر مضمونية بلا ذاكرة، وليست مادة مفصولة عن استعمالاتها، بل هي طريقة في التوزيع الذي ينوع من الحالات ويدرج المخصوص والمختلف في المتصل غير الدال، أي هي صفة للمضامين باعتبار تحققها في سياقات بعينها، لا باعتبارها مواد تكشف عن جوهر أصلي. وبصفتها تلك، فإنها تشكل أولى القيود التي تتحكم في الاختيارات وتحدد أنماط للوجود.

وتلكم أولى الكوابح التي تحد من انطلاقة النص وانفتاحه اللامتناهي، بل تفرض عليه تحققات ليست كذلك إلا ضمن ثقافة بعينها، وفيما سواها لا يمكن أن تشكل حدثا فنيا. إن ممكنات التدليل لا متناهية -تلك حقيقة يعرفها الأطفال في المدارس- ولكن السياقات تحد من غلواء التمثيل وهوجه. فقد يكون البحر خزانا لكل الدلالات، لكنه قد لا يتجاوز حدودا بعينها ضمن هذا السياق النصي أو ذاك. وذاك هو الفرق بين الخطاب وبين ممكنات النسق اللساني خارج الاستعمال. إن الخطاب بناء، أما اللسان فمستودع خام.

وبناء عليه، فإن بناء نص لا يتم من خلال تجميع لعدد لا محدود من الملفوظات، بل يتم من خلال بناء عالم استنادا إلى عدد محدود من الملفوظات. وتلك هي القاعدة الأساسية التي تتحكم في كل تجربة فنية. فالفنان لا يتميز بقدرته على قول كل شيء، بل يتميز بقدرته على بناء سياقات لا تحتمل كل قول. قد يكون بالإمكان الذهاب بالإحالات إلى أقصى ما يمكن أن يبيحه المنطق العقلي، أو تبيحه مخيلة جامحة تهفو إلى معانقة كل السياقات الممكنة. إلا أن ذلك لا يمكن أن يصنع تجربة فنية قابلة للعزل باعتبارها ظاهرة يمكن التعرف عليها بصفتها تلك. إن الفن هو أسر للقوى الرمزية الجامحة وترويضها من خلال تسييجها بسياقات تمنحها هوية وموقعا في الوجدان والتاريخ.

لقد فشل إ . ويستون ( وهو مصور فوتوغرافي أمريكي ) في مشروعه الفني الرامي إلى الكشف عن” تجليات الكينونة ” من خلال التقاط مجموعة من الصور لصدفتين مضمومتين إلى بعضهما البعض فيما يشبه العناق. وقد شرح في مذكراته كيف أنه حاول أن يمسك، في بصمات العرضي و المتعدي، بالحضور الثابت والنهائي واللازمني للطبيعة” (4). إلا أن هذه التجربة لم باءت بالفشل. لقد نظر القراء إلى عمله نظرة أخرى، لقد أولوا الصورة تأويلا جنسيا، لقد أدرجوا التجربة كلها ضمن ما يمكن أن تقوله الرمزية الجنسية.” ومن سوء حظه أنه أدرك شخصيا الهوة الفاصلة بين تصوره النظري وبين الوضع الإبلاغي الحقيقي لهذه الصور”(5). للتجربة الفنية قواعد جمالية سابقة تحتكم إليها وليست وصفا حرا لكل الانفعالات التي تخطر على البال.

وعلى هذا الأساس، فإن المتعة الفنية ليست وليدة حالات انفتاح قادر على استيعاب كل الإحالات، إن الانفتاح غير مشروط، فهو أصل الموسوعة التي نبدع ضمن إكراهاتها، إنها تكمن في القدرة على الإمساك ب” لحظة إنسانية” وتقديمها كحالة ممكنة أو قابلة للتصور أو غير قابلة للتصور كما كان يقول بورس، فعوالم الممكن أرحب من موجودات الواقع. فليست خاصية الحكي هي ما يجعل من نص سردي ما رواية، فحكايات العالم لا تعد ولا تحصى كما صرح بذلك بارث في ستينيات القرن الماضي، والسرد جزء من زمنية تتخلل الفعل الإنساني وتمنحه معقوليته. إن الأمر يتعلق بصنعة من خلالها يكتسب السرد بعده الفني ويميزه عن حكي الجدات في ليال الشتاء الباردة، عندما كانت هناك جدات يحكين حقا. وسمته الفنية تلك ليست في السرد، بل في الاستعمال الجديد للزمن.

استنادا إلى هذا يمكن القول إن النص هو حصيلة ” قصد مسبق يقود إلى رسم حدود مرئية هي ما يحدد عادة حجم القصيدة وامتدادات الرواية وبداية العرض المسرحي ونهايته….فالإبداع الفني هو امتلاك القدرة على بناء ” عالم ” استنادا إلى عدد محدود الإمكانات، أو رسم لوحة استنادا إلى تأليف محدود من الألوان والموتيفات. وغير ذلك لا يمكن أن يدرج ضمن المعايير التي يحتكم إليها النص في إنتاج دلالاته وفي تجليه وتلقيه على حد سواء. وتشكل هذه الحدود المدخل البدئي لتلمس ” انسجامه ومعقولية عوالمه” (6).

إننا نمسك في القراءة بلحظة إبداعية من خلال محدودية السياقات التي يمكن أن يحيل عليها النص. لذلك سيكون من العبث أن يرسم الشاعر بالكلمات عوالم للفرس ويضع أمامنا للمزيد من ” الشعرية” فرسا يصهل، أو فرسا مصورا أو يأتي حتى بكل الأفراس الممكنة المنتزعة من سياقات ثقافية تتبوأ الخيل داخلها موقعا متميزا. فهو، في جميع هذه الحالات، يقلص من حجم التدلال ويفرض عليه لحظة شعرية هي من انتقائه وحده وليست عوالم يمكن أن يخلقها الشعر. إن انفتاح الأنساق على بعضها البعض لن يقود، كما تتصور ذلك التجربة الرقمية، إلى غنى التجربة الفنية وثرائها، بل قد يكون الأمر عكسيا، وهو كذلك حقا، إنها قد تؤدي إلى تبليد القارئ، وتسهم من ثمة في إفقارها وتحد من إمكانات الإثارة داخلها.

إن غياب الفرس أقوى بكثير من حضوره، فالغياب استثارة ذهنية لكل الأفراس الممكنة، أما الحضور فحالة مخصوصة نرى من خلالها ما يبيحه الماثل أمام العين المبصرة وحدها. إن حضوره يشكل عائقا أمام القراءة من حيث هي تجسيد لمعاني لا يمكن أن تحضر إلا من خلال التخلص من الفرس الفعلي. إن الفرس في الواقع المرئي واحد مهما تعددت أحجامه وألوانه، ولكنه في اللغة وفي الثقافة التي تسندها متعدد.

إن القارئ يبحث في النص عن وعاء يستوعب تجربته، تجربته بالمفرد والجمع ،” الأنا” في تفردها، و” النحن” باعتبارها امتدادات الموسوعة وإكراهات قواعد الفن والجمال. فلا قيمة للقراءة إذا كانت رصدا محايدا وباردا لمعطيات موجودة في استقلال عمن يتلقاها، أي في استقلال عن الذات التي تبني من خلال المتحقق مخيالا جديدا يضاف إلى كل مخيالات اللغة والثقافة. ” إن الانطباع الذي يتولد عن المعادل السينمائي لرواية فيلدينغ ” توم جونز” هو إحساس بخيبة كبيرة، فالصورة التي يقدمها عن الشخصية فقيرة في علاقتها بالصورة التي كوناها عنها ونحن نقرأ الرواية”.( 7)

————————–

– الهوامش

1- أمبيرتو إيكو : حاشية على اسم الوردة ، آليات الكتابة ، ترجمة سعيد بنكراد، منشورات علامات 2007، ص 41

2- R Barthes : Le plaisir du texte, éd Seuil, collection point, 1973, p15

3- أمبيرتو إيكو : حاشية على اسم الوردة ، آليات الكتابة ، ترجمة سعيد بنكراد، منشورات علامات 2007، ص 41

4- Nicole Everaert-Desmedt : Le processus interprétatif, éd Mardaga, Bruxelles 1990,p111

5- نفسه ص111

6- انظر مقالنا عن التأويل في علامات عدد 29، 2008، ص25

7- W . Iser : L’acte de lecture, éd Margaga, bruxelles 1985, p249