نقدية النقد الأدبي العربي

نظم اتحاد كتاب المغرب تحت رئاسة أحمد اليبوري، في بداية الثمانينيات ندوة حول النقد الأدبي العربي شاركت فيها بدراسة تطرح سؤالا حول «نقدية» النقد على غرار «أدبية» الأدب؟ كنت أسعى إلى الانطلاق من الروح التي انطلق منها الشكلانيون الروس، وبعدهم البنيويون، في تفكيرهم في الأدب والنقد. ولم يكن يعنيني بالدرجة الأولى والأخيرة، ما كان سائدا من ممارسات لدى النقاد العرب، التي تعنى، بشكل رئيسي، بتوظيف مصطلحيتهم، لا ضبط تصوراتهم أو الانطلاق من أسئلتهم. أثار السؤال حول «النقدية» الاستغراب والتعجب، فالحديث عن نقدية النقد مستحيلة، على حد زعم أحدهم.

كانت الممارسات النقدية العربية التي تعنى بالدراسات النقدية، إما بإعلان انتمائها إلى مسمى «نقد النقد»، أو حتى بدونه، تهتم أكثر بتصنيف القراءات حسب الفضاء الذي تقدم فيه، نقدا أكاديميا، ونقدا صحافيا، أو حسب طبيعة العمل، انطباعيا أو «منهجيا» حسب اصطلاح مندور، مع ربط الأكاديمي بالمنهجي، والانطباعي بالصحافي. ولما كان الأكاديميون يسهمون في الكتابة في الصحافة تولد نقد يشترك فيه المنهجي بالانطباعي، لكن هذا النقد الانطباعي لم يرتبط فقط بالصحافة، فقد ارتبطت ممارسته أيضا، بالأنشطة الثقافية التي كانت تقام في الفضاءات العمومية (قاعات، مدرجات) والتي تقدم فيها القراءات الشعرية والقصصية وتتلوها نقاشات مع الجمهور. وبما أن الانطباعي يتصل أكثر بحصافة الناقد أو المتلقي وموهبته وثقافته، فقد كانت الانطباعات التي تتولد من سماع القصيدة أو القصة تعمل على إبراز الـ«رأي» في النص، حسب نوعية العلاقة التي تربط الناقد بالكاتب، تقديرا لموهبته، أو اختلافا مع رؤيته. وقد تتحول هذه «القراءات»، لدى بعض النقاد، أو حتى بعض المبدعين، من المشاركة الشفاهية إلى كتابة مقالة في الجريدة أو المجلة، ثم بعد مرور الزمن يتضمنها كتاب نقدي.

أما النقد المنهجي الذي كان يقدم عادة لنيل إحدى الشهادات الجامعية، فيدور في فلك المناهج التي كانت متداولة تحت مسميات علم اجتماع الأدب، أو علم النفس، أو التاريخ، أو النقد الفني، من جهة. ومن جهة ثانية كان التوظيف يقتصر على أحد تلك المناهج، أو أنه يتسع لها جميعا تحت مسمى «التكامل المنهجي»، أو أنه لا يخضع لأي منهج معترف به: فهو تحليل وصفي فني تاريخي. وبظهور البنيوية في ثقافتنا العربية، صار الناقد لا يتردد في إعلان اعتماده على المنهج البنيوي، كما يسميه أحيانا، وأحيانا أخرى يقول بأنه سيوظف منهجين: البنيوي والسيميائي؟

أمام هذا الوضع الذي ظل مستمرا إلى الآن، وقد ظهرت ممارسات نقدية أخرى مثل النقد الثقافي، والبلاغة الجديدة والدراسات الرقمية بقي التعامل مع النقد، في الوعي والممارسة يرتهن إلى الثنائية المنهجية والانطباعية، ولكن بصورة مختلفة عما كانت عليه الأمور في السبعينيات والثمانينيات. لقد تراجع النقد الصحافي بتراجع الإعلام الثقافي. كما تراجعت اللقاءات الثقافية التي كانت تنظمها الجمعيات الثقافية حول الأدب، وبات «النقد المنهجي» يفرض نفسه من خلال الأنشطة التي تقيمها مؤسسات ثقافية رسمية، أو جامعية في موضوعات محددة يسهم فيها النقاد في مؤتمرات تنعت أحيانا بأنها دولية، وقد صار معظمهم باحثين من الجامعات المختلفة. كما أن بعض المجلات العربية المحكمة، باتت بدورها تستقبل الدراسات النقدية، ومن بين معايير تحكيمها تحديد المنهج المتبع، هذا بطبيعة الحال علاوة على الرسائل والأطاريح الجامعية التي تقدم للطباعة والنشر.

عند تأمل هذه الكتابات النقدية المنهجية المختلفة، نجدها توظف مصطلحات من مناهج أو نظريات أو علوم أدبية، سواء عن طريق التقيد بها، بشكل ما، أو التحرر منها بإدماج الانطباعات الذاتية الخاصة بصورة ما من الصور. ويظل غياب التصور المنهجي الدقيق هو السائد في معظم هذه الكتابات النقدية.

فماذا كنا نعني بـ«نقدية» النقد؟ كان وراء هذا السؤال، بالنسبة إليّ، ليس فقط ما انطلق منه الشكلانيون حول «أدبية» الأدب. إن السؤال يتضمن، أيضا، حدود الممارسة النقدية، والمعايير التي يمكن أن نتقيد بها. إن من بين الدوافع الكامنة وراء تغييب هذا السؤال في الوعي العربي نجده في الانطلاق من أن القراءات متعددة تعدد النص، ولكل قراءة مشروعيتها. إن المقولة صحيحة في حد ذاتها. لكن طريقة ممارستها والوعي بها تظل تبريرية، لأنها تعطي لأي قراءة، كيفما كان نوعها، إمكانية اعتبارها قراءة ما دامت تتناول نصا بلغة سليمة، وتناسق في عرض الأفكار، مع تقديم لائحة مراجع. أما ما خلا ذلك فيترك لحس القارئ، أو اللجنة المحكمة.

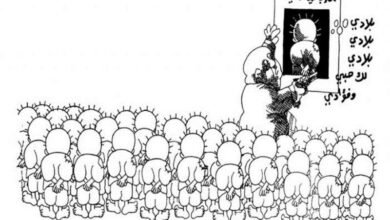

إن آثار هذا التبرير الذي يعطي الشرعية لأي قراءة يجعل الحوار النقدي مستحيلا ما دمنا لا نتوفر على قواعد منهجية دقيقة مشتركة نرتهن إليها في تقييم أي قراءة. وإذا ما تم توظيف بعض مبادئ تلك القواعد نجد الناقد يعلن عدم موافقته عليها، وأنه لا يتقيد بها، معلنا النهاية أن القراءات متعددة، ولكل قراءته.

إن الممارسة القرائية نشاط فكري. وأي نشاط فكري يتطلب مقومات تحدد انتماءه إلى الفكر. وتغييب ما يجعل من القراءة قراءة يسلب عنها طابعها الفكري، ويلحقها بالتسيب والانطباع.