حول استعادة فوكو في زمن كورونا: حدود “السياسة الحيوية”

يبدو دور المريض مُغريا أحيانا، فكم مرة لعب الواحد منا، لا شعوريا على الأقل، هذا الدور الذي يمنحه فرصة التخلي عن بعض مسؤولياته، ويعفيه من بعض الواجبات والالتزامات، فتغيّب عن المدرسة، أو العمل، ولجأ إلى الطبيب لتبرير المرض بشهادة طبية، تمنحه شرعية الانشغال بتأمل الذات والاستمتاع بلذة الكسل، أو التفرغ لمواجهة مشاغل أخرى مؤجّلة.

في “دميان” للروائي هيرمان هسه، يصف إميل سنكلير اللذة الكامنة في التغيّب عن المدرسة، فبعد أن باغته صراخ أمه متسائلة عن سبب بقائه في الفراش على حساب تواجده في المدرسة، تظاهر بالمرض، وتمادى في هذا الدور لدرجة أنه تمكن حينها من التقيؤ.

ويصف سنكلير سحر تلك اللحظات: “بدا لي هذا مكسبا، كنت أحب أن أمرض مرضا خفيفا، وأن يسمح لي بالتمدد في الفراش طوال الصباح، وأنا أشرب البابونج، وأتطلع إلى أمي وهي ترقب الغرف الأخرى، أو إلى لينا وهي تجادل اللّحام في الرواق.

كانت الصباحات التي لا تُقضى في المدرسة ساحرة كحكايات الجان؛ الشمس التي تلعب في الغرفة ليست هي ذاتها الشمس المبعدة خارج المدرسة”.

“العلاقة تاريخيا بين الطبيب؛ العالم بالمرض، والمريض؛ الجاهل بمرضه، يراها فوكو قائمة على الإقصاء والعنف، لأن المعرفة الدقيقة بالمرض والوصول إلى حقيقته وجوهره، لا تكون إلا من خلال تجريد المرض وعزله”.

سيكولوجياً، يعتبر التمارض نوعا من السلوك الانحرافي، يمارسه الفرد هربا من بعض الواجبات والمسؤوليات الاجتماعية. فبالنسبة لغير القادرين على حل مشاكلهم الأسرية والاجتماعية هناك فوائد ثانوية محتملة من لعب دور المريض.

لكن تقبّل هذا الدور رهن بعوامل اجتماعية ونفسية تؤثر في قرار الإنسان وتدفعه لاتخاذ دور المريض أو عدم الدخول فيه، هربا من المسؤوليات والواجبات اليومية أو العكس. وفي مقابل التمارض السهل، قد لا تبدو الجمالية نفسها في التغيّب عن الواجب الذي يفرضه المرض الشديد، وما يصاحبه من شقاء بدني ومعنوي، ولا في الخسائر الوظيفية والمالية التي تتسبب بها استطالة المدة الزمنية لهذا الإعفاء المؤقت من الواجبات.

الإعفاء من المسؤوليات، وفق عالم الاجتماع الأميركي، تالكوت بارسونز (1902- 1979)، يشكل إغراء يدفع الشخص، شعوريا أو لا شعوريا، إلى لعب دور المريض بدوافع تشبه إلى حد ما الدوافع التي تدفع شخصا آخر إلى ارتكاب أي نمط من أنماط السلوك المنحرف، كالجريمة أو مخالفة القيم السائدة في المجتمع.

لذلك، فإن التركيب الاجتماعي لدور المريض يتضمن عنصرا من عناصر الضبط، ويعمل على مقاومة استغلال الأشخاص لهذا الدور، سواء بالسعي إلى الدخول فيه أو بالعمل على البقاء فيه أو تأخير الخروج منه.

- “إلى أي حد يمكن اللجوء إلى فوكو لفهم أزمتنا الراهنة؟”

ويتحدد دور المريض وفق بارسونز من خلال مجموعة من التوقعات التي تترجم لا في مجموعة من الحقوق فقط بل والواجبات أيضا؛ للمريض الحق في الاستفادة من الرعاية الصحية الطبية لأنه غير مسؤول عن مرضه، عكس المجرم الذي يعتبر مسؤولا عن جرمه، كما من حق المريض أن يعفى من بعض المسؤوليات والأدوار الاجتماعية الاعتيادية.

وهو إعفاء مشروع اجتماعيا لكن مقابل أن يعمل المريض على التخلص من المرض والعودة إلى ممارسة أدواره السابقة. هناك مسؤوليات والتزامات جديدة تضاف الى أدوار المحيطين بالمريض تُفرَض عليهم ويتقيدون بها، لذا لا تتم ممارسة دور المريض اعتباطيا، وإنما يتم تقرير هذا الدور اجتماعيا بعد ثبوت أن المريض مريض فعلا.

وللطبيب هنا الدور الأكبر في منح تلك الشرعية، وعلى المريض أن يستسلم لسلطته التي لا يستطيع مقاومتها، مما يضعه في موقع الضعيف المحتاج إلى مساعدة متخصصة، ومساعدة الآخرين، ما يحرمه من الاستقلالية ويشعره بالدونية، وهو ما لا يحتمله كثيرون.

“حين يعجز العلم عن تقديم الإجابات الشافية، تنتعش الفلسفة؛ بومة منيرفا التي لا تحلق إلا في الظلام، بحسب تعبير شهير لهيغل”.

إن ممارسة المرض كأحد الأدوار الاجتماعية يرتبط بالسلطة والضبط، وفي زمن كورونا، حيث أصبح واحدنا مريضا حتى تثبت سلامته، تنهار أي معالم اجتماعية وعاطفية ساهمت في جعل دور المريض أكثر جاذبية نسبيا من الأدوار الاجتماعية الأخرى؛ الخوف من المرض، والخوف من النتائج التي تترتب على هذا الدور، تبدو اليوم مؤثرة بشكل غير مسبوق في لعب دور المريض في ظل بروز “التباعد الاجتماعي” بوصفه فضيلة اجتماعية وأخلاقية.

اليوم حيث تتركز مزيد من السلطة في أيدي السياسيين لمواجهة “الحرب” على الوباء، في وقت كان فيه السبيل إلى عزل الفيروس هو عزل البشر، بوصفهم ناقلين له، تجاوزت الاستجابة السياسية تقديم المساعدة الطبية الطارئة لتقترح أن العامة غير عاقلين بشكل خطير، وهم بحاجة للحماية من أنفسهم ومن الآخرين على حد سواء.

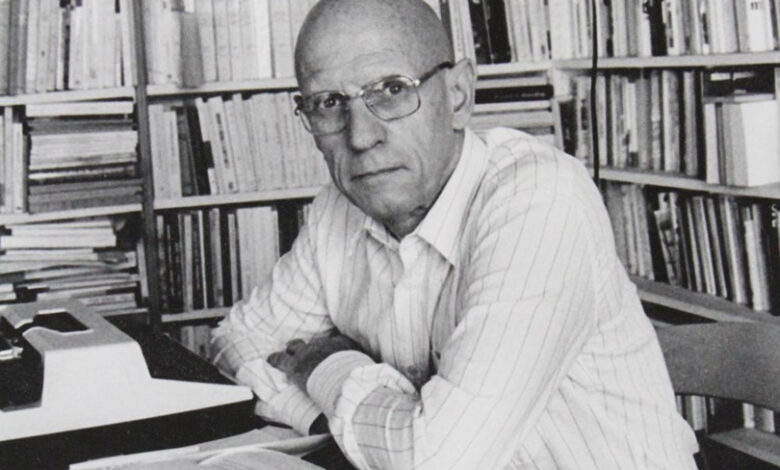

في مواجهة المجهول، وحين يعجز العلم عن تقديم الإجابات الشافية، تنتعش الفلسفة؛ بومة منيرفا التي لا تحلق إلا في الظلام، بحسب تعبير شهير لهيغل. وفي ظل حالات الطوارئ، والإغلاق، وكافة التدابير الاستثنائية غير المسبوقة عالميا، مع مزيد من الصلاحيات للسلطة التنفيذية، سعى البعض لاستعادة مقولات الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو حول السياسات الحيوية (bio-politics) التي حللت علاقة السياسة بالحياة كأساس للحكم وكهدف يجب تأمينه، لقراءة حدث “كورونا”؟

- من الدور الاجتماعي للمريض إلى الدور السياسي للطبيب

لم ينشغل فوكو بسؤال الماهية “ما السلطة؟”، بل بالكيفية التي تتجسد فيها، لكونها لا توجد إلا كممارسة، لذلك سعى إلى كشف آلياتها وآثارها وعلاقاتها داخل المجتمع، فهي حاضرة في أكثر الأشكال هامشية.

ولا تنضبط فقط بما هو سياسي، بل تتجاوز حيز السياسي وتخومه باستمرار، لذلك يبحث فوكو في جينيالوجيا السلطة القائمة على القمع والضبط والإخضاع والإكراه، والتي لا تسيطر فقط على المجال العام بل على الأجساد أيضا، محاولا الكشف عن العناصر التكوينية التي تساعد على تفعيل العلاقات السلطوية.

“إن تدخّل الدولة بالصحة والمرض سابق على التكوين العلمي للطب في القرن الثامن عشر، والسلطة على الحياة التي خولت الإمبراطور في روما القديمة الحق في إماتة وإحياء الرعية”

في سياق مأسسة الطب وتداخله بالسلطة السياسية، توسّعت هذه الأخيرة لتقتحم كل مجالات الحياة بحجة رفع مستوى رفاه الأفراد، وتحسين جودة حياتهم. يبين فوكو إلى أي حد تمكّنت السلطة الطبّية إلى جانب الطّب المؤسّسي من تحويل الجسد إلى مجرد موضوع أو كيانٍ طبيعيّ يتم إنتاجه في الخطاب الطبي.

أما العلاقة تاريخيا بين الطبيب؛ العالم بالمرض، والمريض؛ الجاهل بمرضه، فيراها فوكو قائمة على الإقصاء والعنف، لأن المعرفة الدقيقة بالمرض والوصول إلى حقيقته وجوهره، لا تكون إلا من خلال تجريد المرض وعزله.

في هذه العلاقة لا يعدو المريض أن يكون تمظهرا خارجيا للمرض، فالطبيب لا يهتم بالجسد المرئي للمريض، بحيث لا يمثّل المريض إلا التمظهر الخارجي للمرض، والمهم دائما جسد المريض لا ما يقوله.

في الخطاب الطبي يبرز الطبيب بوصفه المسؤول المباشر، هو العين التي تنظر، والإصبع الذي يلمس، والعضو الذي يفك رموز الإشارات. وأدواره كمعالج وكمرب وكوسيط في نشر المعرفة الطبية وكمسؤول عن الصحة العامة في الحيز الاجتماعي هي أدوار متداخلة.

ويتحول المستشفى بدوره إلى موقعٍ للسيطرة المكثّفة، وتحصيل المعرفة، وإعادة إنتاج عالم المرض تحت إشراف الطبيب. يتسم الخطاب الطبي شكلاً بالصرامة العلمية، لكن غايته خلق نمط للأفراد، وترتيب حياتهم وفقاً لتصوّر الطب، وبالتالي خلق مجتمع تمّت هندسته طبياً لتوفير شروط تتناسب مع زيادة الإنتاج ومصالح السلطة السياسية، خاصةً بعد ظهور الرأسمالية.

“بعد أن نصبت العلوم السابقة الإنسان “العيني” أصبح قاب قوسين أو أدنى من الموت تحت ضربات متلاحقة من التجريد” وحاجتها لاستغلال كل إمكانات البشر في زيادة الإنتاج، والتي أدركت أن أي اعتلال عام، كحدوث الوباء مثلاً، سيؤدي لضعف الإنتاج، ولانخفاض أوقات العمل.

وتدنّي مستويات الطاقة، ونقص العلاج وارتفاع التكاليف الاقتصادية، عدا عن خسارة الموارد البشرية المنتجة. وهذا يعني أنّ ولادة السلطة الحيوية في القرن الثامن عشر، والمنوطة بمراقبة الأجساد والمحافظة عليها، كانت ضرورة رأسمالية محمولة بدافع سياسي واقتصادي.

- السلطة الحيوية

إن تدخّل الدولة بالصحة والمرض سابق على التكوين العلمي للطب في القرن الثامن عشر، والسلطة على الحياة التي خولت الإمبراطور في روما القديمة الحق في إماتة وإحياء الرعية سيتم استبدالها في المجتمع الحديث بسياسة حيوية جديدة: سلطة الإحياء بدلاً من الحق في الإماتة.

ورفض الموت بدلاً من الحق في الإبقاء على قيد الحياة. ومع دولنة الصحة تم تدبير الحياة والتحكّم بجودتها وطولها ومستواها، من خلال “مأسسة التدخّل السياسي بتدبير الصحة”، الأمر الذي أصبح لاحقاً مقياساً لجودة الأنظمة السياسية ولسوئها.

“في قراءة الأزمة الحالية لجأ العديد من المعلقين إلى الفهم المستوحى من فوكو حول السياسة الحيوية، والتحكم بالسكان لتحليل الأحداث المعاصرة”

يوجه فوكو نقده للدولة الحديثة التي برزت في القرن الثامن عشر فوظفت نوعا جديدا من السلطة ألا وهو السلطة الحيوية، من أجل ضبط الأفراد والتحكم في أجسادهم وحياتهم وإخضاع المجتمع، مستخدمة تقنيات واستراتيجيات جديدة لتحقيق ذلك بدلا من الأساليب القديمة القمعية، من قتل وتعذيب وترهيب، كي تحقق الضبط الكلي،

مع ضمان ألا تلقى مقاومة أو ردود أفعال تجاه سلطة الضبط. السلطة على الحياة لها شكلان: ضبط جسم الفرد، والرقابة التنظيمية على السكان.

الانضباط هو نوع من التنظيم الذاتي يتم تشجيعه من المؤسسات (السجن، المدرسة، المستشفى، المصح العقلي…) ليصبح القاعدة في المجتمعات الحديثة. وإذا كانت تكنولوجيا الانضباط تتعلق بالفرد، فإن تكنولوجيا الأمن تتعلق بالسكان وتستهدف الظواهر الجماعية للسكان من أجل منع أو احتواء الأخطار الناجمة عن وجود السكان بوصفهم كيانات بيولوجية.

في تكنولوجيا الأمن يتم اللجوء إلى التنظيم والسيطرة لا إلى المراقبة كما في تكنولوجيا الانضباط. ولكن يجب علينا هنا أن نفهم أن فوكو لا يقصد بالسكان كيانا قانونيا أو سياسيا، بل يقصد جسدا بيولوجيا مستقلا هو “الجسد الاجتماعي”، الذي يحوز عملياته الخاصة به (معدلات الولادة والوفاة، والحالة الصحية….)

- السياسة الحيوية عند فوكو

في نهاية القرن الثامن عشر كانت الخبرة في التعامل مع الوباء قيد المأسسة، ففي كلّ مفوّضيّة، يُعيّن المدير المالي أطباء وجرّاحين عدّة من أجل متابعة الأوبئة التي يمكن أن تحصل في إقليمهم، ويبقون على تواصل مع الطبيب المسؤول في المقاطعة من أجل نتائج رصدهم للمرض المنتشر.

لكن التأسيس لطب للأوبئة، يبين فوكو، لم يكن ممكنا دون إلحاق الطب بإدارة أمنيّة مهمتها مراقبة المناجم والمقابر، والإشراف على حرق الجثث بدل دفنها، ومراقبة الخبز والنبيذ واللحوم، وتنظيم العمل في المسالخ والمدابغ، وحظر السكن غير الصحي، وتكون تعليماتها حول المأكل والملبس والسلوك اليومي في منزلة الصلوات، حيث يقدر الأكثر جهلا والأطفال على حفظها، إلى جانب سن تشريعات للصحة في كل مقاطعة، مما يولد كيانا سياسيا للطب ويوفر وعيا طبيا على صعيد الدولة تتمثل مهمته في جمع المعلومات والرقابة والإلزام.

“يوجه فوكو نقده للدولة الحديثة التي برزت في القرن الثامن عشر فوظفت نوعا جديدا من السلطة ألا وهو السلطة الحيوية”

ارتبطت السياسة الحيوية بالعقلانية السياسية، وبميلاد الليبرالية التي هي في أحد تجلياتها ممارسة الحكم عبر السلطات المحلّية وتوفير مقومات الحياة للجميع عبر المفاضلة بين المنافع والمضار، والعمل على تحقيق أكبر قدر من الأولى وتجنب أكبر قدر من الثانية.

وقد درس فوكو الليبرالية الجديدة بوصفها – كما قال- إطاراً للسياسة الحيوية (bio-politics) التي يجري تطبيقها على الحياة، وحياة السكان، وليس على الأفراد، وتتعلق بـ “تكنولوجيا السلطة” أي التقنيات والممارسات والإجراءات الهادفة إلى تنظيم الظواهر الخاصة بالحياة في سياق السكان، والسيطرة عليها، منذ أن دخلت الظواهر الخاصة بحياة النوع البشري في نظام السلطة – المعرفة في حقل التقنيات السياسية منذ القرن الثامن عشر،

الذي تزامن مع صعود الرأسمالية والمجتمع الصناعي، إنها الفعل الذي تصبح فيه مراقبة شروط الحياة الإنسانية مهمة سياسية صريحة (الصحة، التغذية، الديموغرافيا، عرض المخاطر الطبيعية والتقنية ، الخ).

لم ينشغل فوكو بسؤال الماهية “ما السلطة؟”، بل بالكيفية التي تتجسد فيها، لكونها لا توجد إلا كممارسة.

- السياسة الحيوية والأزمة الراهنة

في قراءة الأزمة الحالية لجأ العديد من المعلقين إلى الفهم المستوحى من فوكو حول السياسة الحيوية، والتحكم بالسكان لتحليل الأحداث المعاصرة، ولكن إلى أي حد يمكن للنقد القائم على السياسة الحيوية والكامن في التعامل مع الحياة كهدف للسلطة أن يتناسب اليوم مع الأزمة الحالية؟

“ارتبطت السياسة الحيوية بالعقلانية السياسية، وبميلاد الليبرالية التي هي في أحد تجلياتها ممارسة الحكم عبر السلطات المحلّية وتوفير مقومات الحياة للجميع عبر المفاضلة بين المنافع والمضار”.

في الاستجابة الحالية لانتشار الوباء يبدو التصرف بشكل اعتيادي وعدم الذعر نوعا من الغطرسة الخطرة، وبدت الحقوق والحريات الليبرالية المسترسلة تشكل تهديدا للأمن العام. وحين ظهر الناس ناقلين للعدوى لم تقف الاستجابة السياسية عند حدود تقديم المساعدة الطبية بل اقترحت أن الناس غير عقلانيين بشكل خطير، وضعفاء محتاجين إلى الحماية من الآخرين، ومن أنفسهم على حد سواء. و

حكومات عديدة أحكمت سيطرتها على أدوات السلطة لقيادة “الحرب” على كورونا، وأعادت تنشيط السلطة المركزية، وسخّرت قدرات المجتمع للنضال الجماعي من أجل الأمن. صحيح أن النظر إلى الناس على أنهم بحاجة إلى الحماية من الفيروس أو من أنفسهم ينطوي على نتائج استبدادية.

ولا يمكن لمن يؤمن بالحرية وبالنظام الديمقراطي أن يتقبل دائما فكرة البقاء في المنزل تاركا الشوارع خالية لسلطات الجيش والأمن والشرطة وسيارات الإسعاف، لكن ذلك لم يكن برغبة من الحكومات التي كانت ترددت في تطبيق إجراءات الحظر، وكانت عموما غير مستعدة وبطيئة في ردة الفعل.

وكثيرا ما استجابت لضغوط ووسائل الإعلام، لفرض مزيد من القيود، وقد تكون هي المرة الأولى التي نواجه فيها حالة طوارئ تُتهم في ظلها الحكومات بالتقصير والإهمال. صحيح أن هناك سلطات استغلت الأزمة الصحية لاتخاذ تدابير استثنائية، فكان الوباء الذريعة المثالية لتعميم إجراءاتها السلطوية، لكن ذلك لم يحدث في بلدان ذات تقاليد ديمقراطية عريقة، وبإمكان الدول الاستبدادية البحث عن ذرائع أخرى لتبرير مزيد من القمع في الأحوال الطبيعية.

“يبقى الرهان الحقيقي في الأزمة الصحية العالمية الراهنة هو إدارة الخوف المنتشر على نطاق واسع كونياً”

اعتقد فوكو أن المعرفة الجديدة التي ظهرت في القرن التاسع عشر سوف تقضي على الإنسان، فبعد أن توزع هذا الإنسان بين علمي البيولوجيا والفيزياء، سيفقد ما بقي له من قدر ضئيل من اهتمام بسبب توزعه بين فروع علوم مختلفة (النفس والاجتماع والتحليل النفسي…) التي ستتقاسم رفاته ليزعم كل منها أن الجثة التي بين يديه هي الحقيقة.

وبعد أن نصبت العلوم السابقة الإنسان “العيني” أصبح قاب قوسين أو أدنى من الموت تحت ضربات متلاحقة من التجريد. وفي زمن كورونا يبدو أن الناس أصبحوا إحصاءات تدار في شبكة إقليمية ينظر إليها من الأعلى بقيادة خبراء، مما يوحي باختزال المجتمع وإعطاء الأولوية للوجود المجرد.

لكن يبدو أن ذلك كان الخيار المتاح أمام المجتمعات، ولم يكن خيار السلطة، فالمفكر الإيطالي جورجيو أغامبين يؤكد أن المجتمع الإيطالي، بعد موجة الذعر من كورونا التي شلت إيطاليا، لم يعد يؤمن بشيء سوى بالحياة المجردة، وأن الإيطاليين أبدوا استعدادا للتضحية بكل شيء، بما في ذلك الحياة العادية، وعلاقاتهم الاجتماعية، والعمل، والصداقات، والمعتقدات الدينية والسياسية، لتلافي خطر الإصابة بعدوى كورونا.

وفي كل حال فإن الفهم السياسي الحيوي الفوكوي للحياة المجردة يعكس حياة مستبعدة قسرا من قبل النظام الأمني أو خاضعة له، لكن اليوم فإن هذه الحياة المجردة تقع في مركز الالتزامات الأخلاقية والسياسية الرسمية، المرتبكة والعاجزة أحيانا.

“في زمن كورونا يبدو أن الناس أصبحوا إحصاءات تدار في شبكة إقليمية ينظر إليها من الأعلى بقيادة خبراء، مما يوحي باختزال المجتمع وإعطاء الأولوية للوجود المجرد”

يجادل البعض بأن القوى السياسية اليوم العابرة للحدود والاقتصاد، تتبع استراتيجية الذعر؛ لتشجيع الناس على عزل الفيروس، ولا يزال عزل المصابين، بعد قرون، الاستراتيجية المفضلة لقمع الأوبئة المستعصية، تماما كما تم احتواء الجذام في أوروبا، كما أكد فوكو، حتى في جزر بعيدة، ويتساءل هؤلاء ما إذا كان تعظيم الذعر من كورونا محاولة سلطوية لإعادة إنتاج وعي – ولا وعي- يرتميان في حضن الأنظمة لاستجداء الحماية الصحية والجسدية؟

للوهلة الأولى قد يبدو هذا صحيحا، لكن عزل العديد من السياسيين والزعماء حول العالم في غرف الحجر الصحي تؤكد أننا نواجه خطرا حقيقيا، وأن هذا الذعر لم تحرض عليه النظم السياسية، وربما أسهم الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي مع ندرة المعلومات أو تضاربها حول المرض في نشر حالة من الذعر يراها البعض لا تتناسب وخطورة الوباء.

“لا يمكن لمن يؤمن بالحرية وبالنظام الديمقراطي أن يتقبل دائما فكرة البقاء في المنزل تاركا الشوارع خالية لسلطات الجيش والأمن والشرطة وسيارات الإسعاف”

هل كان الفيروس هو العامل الخبيث الذي غير شروط الحياة على الكوكب، بأكثر مما فعل البشر؟ فالتقنيات الراهنة بقدر ما تجعلنا مستقلين عن الطبيعة، تعرّضنا من وجه آخر لأهواء الطبيعة ونزواتها، أليست الأوبئة في عصر الأنثروبوسين (عصر الإنسان بوصفه مفهوما مقترحا لوصف حقبة من التأثير الإنساني غير المسبوق على جيولوجيا الأرض والنظم الإيكولوجية بدأت منذ 70 عاما).

رسالة من الطبيعة مفادها أن الإنسانية تجلب هذه الأزمات لنفسها؟ أم أن عصرنا هذا أقرب إلى مفهوم الكابيتالوسين (عصر الرأسمالية) منه إلى الأنثروبوسين؟ ألم يعتبر أندرياس مالم أن تغير المناخ لا يُعزى إلى مجرد وجود المليارات من البشر على سطح الكوكب، ولكن إلى الفئة الضئيلة التي تسيطر على وسائل الإنتاج وتقرر بشأن استخدام الطاقة؟ في كل حال لا تتناسب رأسمالية اليوم مع حالات الإغلاق وتعطيل الإنتاج، وهذه المرة يبدو أن الطبيعة تفوقت على رأس المال.

يبقى الرهان الحقيقي في الأزمة الصحية العالمية الراهنة هو إدارة الخوف المنتشر على نطاق واسع كونياً، في مرحلة انتقل فيها الحراك الاحتجاجي في العديد من دول العالم من مستوى الغضب إلى مستوى الاهتياج، والذي يرى فيه جاك أتالي نزعة عدمية مدمرة إذا لم يؤطره مشروع فكري أو أيديولوجي.

لكن أزمة كورونا تبرز حدود الخطابات التقليدية حول السياسة الحيوية، فنحن اليوم إن كنا نشكل تهديدا أمنيا، فإننا في الوقت نفسه الذوات التي ينبغي حمايتها.